「食品ロス」という言葉を知っていますか?食品ロスは食材が無駄になるだけでなく、地球環境や私たちの生活にさまざまな悪影響を及ぼすことが懸念されています。

本記事では、「食品ロスの削減に貢献したい」「食品ロス削減のための方法を知りたい」と思っている方はもちろん、食品ロスのことをもっと知りたいという方にも分かりやすい、日本の食品ロスの現状や食品ロスが与える悪影響、食品ロス削減のために個人ができる取り組みについて解説します。

食品ロスとは?

食品ロスとは、「本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品」のことをいいます。

食品ロスには大きく分けて2つに分けられます。

- 家庭から発生する食品ロス「家庭系食品ロス」

作りすぎた料理や食べ残し、賞味期限切れの食品など

- 事業活動を伴って発生する食品ロス「事業系食品ロス」

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店での売れ残りや返品、飲食店での食べ残し、食品メーカーで発生する規格外品など

また、食品ロスのことを「フードロス」と表現しているのを目にすることもあると思いますが、その意味合いは少し誤解があるといいます。

捨てられる食品は、英語では“Food Waste”と言われることが多いです。“Food Loss”という言葉はFAO(国連食糧農業機関) が2011年の報告書で使用していますが、これは生産や加工時に(意図されずに)失われる食料を表す言葉です。なので、「本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食品」という意味として使用する場合は、「食品ロス」と表現する方が適切だと思います。

食品ロスを減らすためには、事業者や家庭、それぞれが日常生活の中で食品ロスの問題に目を向け、意識的に行動を変えることが大切です。

食品ロスの問題点とは?

食品ロスは、単に食べ物を無駄にするという問題にとどまらず、さまざまな側面で社会全体に大きな影響を与える可能性があります。

地球温暖化への懸念

食料を生産すること自体に石油などの枯渇資源が使われているので、食品ロスが生まれるということは、その分だけ余計に枯渇資源が使われ、温室効果ガスを増やしてしまっているということです。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書では、温室効果ガス総排出量の10%は食品ロス由来とされており、地球温暖化を進める大きな要因の一つになっています。

食料不足への懸念

今後、世界では人口増加が見込まれ、それによって食料の消費量も増えていくと予想されていますが、一方で食料の生産量はそれほどの増加が見込めないともいわれています。そうなると将来的に食料不足になる可能性があるため、今から無駄を減らして効率的に食品を消費していくことが望まれます。

日本の食品ロスの現状

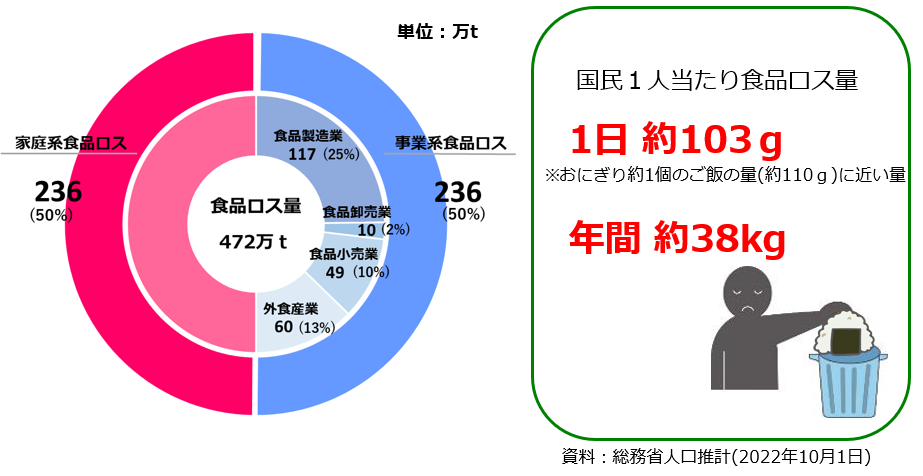

出典:農林水産省Webサイト「食品ロスとは」

政府の推計では、2022年度における日本の年間食品ロス量は約472万トンであるとされました。この食品ロスを1人当たりに換算すると、毎日茶碗一杯分のご飯を捨てていることに相当します。

また、食品ロスは家庭や飲食店、小売店、食品メーカーなど、さまざまなところで発生しています。2022年度の推計によると、「家庭系食品ロス量」は236万トン、「事業系食品ロス量」も236万トンと、家庭と事業者からの排出量が半々でした。言い換えれば半分は私たちの家庭から出ているということです。

ただ、2015年度は646万トン、2018年度は600万トンというように年々減少傾向にはあります。

日本は人口が減少し高齢化が進んでいるため、食料の消費量自体が減っています。そのため、食品ロスが減少している可能性があるといえます。ただ、事業者を中心に食品ロス削減に対しての取り組みが少しずつ活発になっているので、そういった動きも少なからず食品ロス減少に影響しているのではないでしょうか。

なお、規格外野菜など、第一次産業で出荷前に廃棄されてしまう食品は、日本の食品ロス推計値には含まれていないので、そのようなものを入れるともっと多くなると推測されます。

今すぐ取り入れられる、食品ロス削減のアイデアとは

家庭でできる食品ロス対策は、実はとても身近なところにあります。ちょっとした工夫で、食品ロスを減らし、環境にもお財布にも優しい生活を送ることができるアイデアを紹介していきます。

「買う」時にできること

必要な分だけ購入する

食品ロスを防ぐには、買い物の仕方を見直すことが大切です。特売品を見ても、本当に必要か、使い切れるかを考える習慣を持ちましょう。例えば、4個パックを買って1個を捨てるより、バラ売りで必要な分だけ購入する方が実はお得かもしれません。

また、冷蔵庫の中を整理し、食品の定位置を決めると管理がしやすくなります。買い物の量を予算に合わせて制限したり、「買い物をしない日」を作って手持ちの食材だけで調理することで、新たなレシピを楽しむこともできます。

すぐ使うなら「てまえどり」を実践

「てまえどり」とは、購入後すぐに消費する場合、商品棚の手前にある商品や販売期限が近い商品を優先的に選ぶ購買行動を指します。消費者が無意識に商品棚の奥の商品を選びがちな行動を見直してもらうため、2021年6月から農林水産省、環境省、消費者庁、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が連携し、小売店で「てまえどり」を促す取り組みを展開しています。

手前にある賞味期限が短いものを積極的に購入することで、小売店の廃棄を減らすことに貢献できます。また、賞味期限が近いものは割引になっていることもあるので、お財布にも優しい選択だといえます。

買い物へ行くタイミングにも注意を

食品ロスを減らすためには、買い物をするタイミングも大きく関わっています。空腹時は、食べたいものが何でもおいしそうに見え、甘いものや普段買わないお惣菜など、ついつい必要以上のものを買ってしまいがちです。買い物のタイミングを工夫するだけでも、食品ロスの削減につながります。

「作る」「食べる」時にできること

過剰除去を減らす

本来は皮ごと食べられる野菜の皮をむいたり、必要以上に厚くむいてしまうことを「過剰除去」と呼びます。ニンジンやゴボウなどはよく洗って皮ごと調理したり、ヘタを可能な限り少量だけ切り落とすようにすることで、食品ロスの削減に貢献できます。

食材に合った正しい保存方法を把握する

食材を無駄にしないためには、適切な保存法を取り入れることが大切です。誤った保存をすると食品が早く劣化することがあるので、食品の保存方法は記載された指示に従いましょう。正しい保存を心がけて、おいしさを保ちながら食べきりましょう。

また、野菜や果物は水分量が多く、日持ちしにくいのが難点ですが、冷蔵庫でそのまま保存するとかえって乾燥してしまいます。新聞紙やキッチンペーパーで包み、食品用ラップや保存容器に入れるのが効果的です。

さらに、野菜は「塩漬け」や「酢漬け」で冷蔵保存すると味付けの手間が省けるという利点もあり、楽をしながら食品ロスを削減できます。

冷凍保存を活用する

食べ切れなかった料理や余った野菜、肉、魚は冷凍すれば後で使えます。野菜は洗って小分けし、ボイルや電子レンジで加熱してから冷凍すると調理がスムーズになります。

また、保存する食材には名前と日付を記入し、鮮度が落ちる前に消費する工夫も重要です。肉や魚は、タレに漬け込む「下味冷凍」で保存するのもよいでしょう。

食べきれる量を作る

2022年度の推計によると、家庭から出る食品ロスのうちの半分以上が「食べ残し」であるとされています。そこで重要なのが、「食べ切れる量を作る」ということです。

食事の適量は、家族の体調や子どもの成長に応じて変化します。外食など家族の予定を把握してから調理することも重要です。無理なく最後までおいしく食べられる分だけを調理するよう心がけましょう。

また、目分量で調理をするとついつい作りすぎてしまうという方は、レシピに沿った分量を用意することも有効です。

“冷蔵庫一掃デー”を作る

「消費・賞味期限内にたべられなっかった」「購入後、冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった」「必要以上に買いすぎてしまった」という理由で食品ロスを生み出すのを防ぐため、使い忘れや食べ残しがないか冷蔵庫の中のチェックを行い、できるだけ食べきる日を週に1回程度設けましょう。

埼玉県さいたま市では、余った食材をスープにして食べ尽くす「日曜日は食べつくスープ!」という取り組みを市民に広げています。冷蔵庫の中で余った食材を鍋に投入して煮込むだけというシンプルな提案で、ホームページにはプロ考案のレシピも掲載されています。

本当に食べられない?を見直す

食品のパッケージには、賞味期限または消費期限の表示がありますが、消費期限が“安全に食べられる期限”であるのに対し、賞味期限は“おいしく食べられる期限”が示されています。賞味期限が過ぎたからといってすぐに食べられなくなるものではなく、正しい知識があれば捨てずに済むものがたくさんあります。

例えば、「日本養鶏協会」によると、卵は生で安心して食べられる期限を表示しているため、賞味期限を過ぎたものは加熱調理して早めに消費すれば問題なく食べられるとしています。

また、ミネラルウォーターは防災用としてストックしている家庭も多いと思いますが、保存しておいたら賞味期限が切れていた、という経験もあるのではないでしょうか?しかし、ミネラルウォーターに記載されている期限は、おいしく飲める期限ではなく、表示されている容量が保てる期限、となります。長期保存による水の蒸発で内容量が減りますが、未開封で適切に保存されていれば、口にしても問題はありません。

全国各地で広がる、食品ロス削減のためのさまざまな取り組み

食品ロス削減のため、全国各地でユニークな取り組みが展開されています。これらのアイデアは、家庭や企業、地域全体で食品ロスを減らす効果的な方法として注目されています。

食材を持ち寄る「サルベージ・パーティー」

家庭の冷蔵庫や食材棚にある余った食品、使い切れない調味料、賞味期限が近い食材などを持ち寄って料理を作り、楽しむイベントとして「サルベージ・パーティー」があります。「サルベージ(salvage)」は「救い出す」「再利用する」という意味があり、食材を無駄にしない工夫を楽しむアイデアとして注目されています。

サルベージ・パーティーを推進する団体や全国の自治体などによって各地で開催される頻度も増えていますが、友人や親戚などを誘って個人で楽しむこともできます。

全国に広がりつつある「コミュニティ冷蔵庫」

コミュニティ冷蔵庫とは、地域の人々が食べ物を共有するために設置された冷蔵庫のことです。「フードシェアリング」とも呼ばれ、必要な人が自由に食品を取り出したり、余った食品を提供したりできる仕組みで、食品ロスの削減という目的はもちろん、地域の人々とのつながりを強める場としても機能しています。海外では盛んな取り組みですが、日本でも一部地域で導入が進んでいます。

まとめ:始められることからコツコツと。食品ロス削減の意識を広めよう

食品ロス問題の深刻化が叫ばれる中、その発生量の半分を占める家庭での取り組みは、決して難しいことではありません。今日からすぐにでもできる小さなことから始め、私たち一人ひとりが意識を変えるだけで、大きな変化をもたらすことができます。

また、環境への配慮はもちろんのこと、冷蔵庫の中身を把握して無駄な買い物を控えたり、購入した食品を無駄なく使い切ることで、食費の節約に繋がります。物価が高騰している今、このような工夫はお財布にも優しい行動といえるでしょう。

“食品ロス削減のための行動”というと、がんばって取り組まないといけないとか、意識を高く持たないといけないというイメージを持つかもしれませんが、そんなことだけではないと思います。これまで当たり前だと思っていた行動や見方を少し変えるだけで、食品ロスを減らせます。今回取り上げたアイデアの中で少しでも心に響くものがあれば、まずはひとつ取り入れてもらえるとうれしいです。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。