「せっかく買った包丁なのに、すぐに切れ味が落ちてしまった…」「包丁にサビが浮いてきて、見た目が悪くなった…」

包丁は、料理に欠かせないツールです。しかし、適切な手入れを行わないと、すぐに切れ味が落ちてしまったり、サビが発生したりします。

この記事では、プロの視点から、包丁を長く使い続けるための正しいお手入れ方法をご紹介します。包丁の種類別の手入れ方法や、研ぎ方、保管方法など、包丁を長く大切に使いたい方必見です。

包丁の種類は「鋼(ハガネ)」か「ステンレス」

料理の腕前を左右するだけでなく、日々の調理を楽しくしてくれる包丁。 その素材は多種多様で、それぞれに異なる特徴を持っています。

切れ味の鋭さ、持続性、研ぎやすさ、錆びにくさ、そして美しさ。 何を重視するかによって、選ぶべき素材は変わってきます。代表的な包丁の素材である鋼(ハガネ)とステンレスについて、それぞれの特徴を解説します。

鋼(ハガネ)製の特徴とは?

昔から包丁の素材として知られているのが鋼(ハガネ)です。鋼(ハガネ)とは、鉄に炭素を加えて強度と硬さを高めた金属のこと。現代では主に和包丁で多く取り入れられている素材です。切れ味が鋭く研ぎやすいのが特徴ですが、錆びやすいため手入れが必須となります。

鋼は非常に硬度が高いので、切れ味が抜群なんです。しかも、研ぎやすい特性があるので、普段から包丁を研いでいる方は『研ぎ心地がいい』とおっしゃいます。研いでいる感覚がしっかりと伝わる素材ですね。ただ、その反面、錆びやすいというデメリットもあるのですが、手がかかる分、使い込んで“育てていく”という感覚になるのは鋼ならではの醍醐味かもしれません。

ステンレス製の特徴

多くの家庭で主流になりつつある素材なのがステンレス製の包丁です。ステンレスはクロムを含んだ合金なので、水気や酸に強く、錆びにくいのが特徴。そして何といってもお手入れが簡単な点が大きな魅力です。

最近のステンレスは非常に硬度が高く、切れ味も鋼(ハガネ)の包丁と遜色がないほど。また、お客様から「ステンレスの包丁は研げないのでは?」とよく聞かれることがありますが、それは誤解です。ステンレス包丁も使用するうちに切れ味が落ちるため、定期的な研ぎが必要です。ただ、ステンレスの鋼材によって、研ぎやすいもの、研ぎにくいものがあります。重要なのは、「ステンレス包丁も研ぐことで切れ味を維持できる」という認識を持っていただくことですね。

基本のメンテナンス方法

包丁を長く快適に使うためには、適切なメンテナンスが欠かせません。使用後の洗浄や保管などを正しくすれば、切れ味を維持し、包丁の寿命を延ばすことができます。ここでは、包丁の基本的なメンテナンス方法についてご紹介します。

使用後の正しい洗い方

調理に使った包丁を放置すると、食材に含まれる塩分や酸が包丁の表面に付着し、サビや劣化の原因となります。 そのため、使用後はできるだけ早く水で洗い流すことが重要です。 中性洗剤を使い、スポンジで優しく丁寧に汚れを落としましょう。

また、「食洗機に入れて食器と一緒に洗えば楽なのでは?」 と考える方もいるかもしれません。しかし、食洗機での洗浄は、包丁にとって大きな負担となる可能性があります。

今の食洗機は非常に優れた性能を持っていますよね。汚れがしっかり落ちて、頑固な汚れもきれいに落ちます。しかし、水流が強い分、包丁にとっては過酷な環境です。昔は包丁を保護する専用のトレーやポケットがあったようですが、今はほとんどなく、食洗機内の食器やカゴに直接当たってしまうことがあります。このため、包丁が動いてしまい、強い水流や高温、洗剤が刃にダメージを与え、寿命を短くする原因となります。包丁を長く使いたいのであれば、食洗機は避けたほうが良いでしょう。ただし、食洗機可という記載がある包丁もありますので、確認してみてください。

しっかりと乾燥させる

サビの原因、それはズバリ「水分」です。 つまり、水分を徹底的に取り除くことこそ、錆びを防ぐ最大の秘訣といえるでしょう。特に鋼(ハガネ)の場合、清潔に洗った後は包丁全体を丁寧に拭き取ることが重要です。 刃先はもちろんのこと、刃と柄の付け根など水が溜まりやすい部分も、念入りに乾かしましょう。

また、タオルやキッチンペーパーで拭くのはもちろんのこと、風通しの良い場所で自然乾燥させるのも効果的です。

サビから守る方法

鋼(ハガネ)の包丁に関しては、長期間使用しない場合は、防錆処理を施すことが有効です。使用後に油を薄く塗ることで表面に油膜を作り、空気と触れるのを防ぐことができます。これによって酸化が抑えられ、サビの予防につながります。油を塗る際は、柔らかい布やキッチンペーパーを使うとムラなく塗れるのでおすすめです。

正しい保管方法

包丁を安全に保管するには、湿度と環境が重要です。湿気が多い場所に包丁を置くと、サビや変色の原因となります。そのため、包丁は湿気を避け、風通しの良い場所に保管しましょう。

ステンレス製の包丁に関しては特に気を使う必要はありませんが、鋼(ハガネ)の包丁に関しては注意が必要です。たとえ風通しの良い場所でも、水分がかかるのは避けるべきです。また、日々の汚れをそのままにして保管することも良くありません。汚れが蓄積された状態ではサビの原因になってしまうため、きれいな状態で保管することが大切です。

発生したサビは早めの対処を!

サビが発生した場合、それを広げないためにいち早く取り除くことが重要です。

サビ取り消しゴムなどの研磨剤を使うことで、浅いサビは簡単に取ることができますよ。例えば、浅いサビであれば、数回の研磨で取り除けることが多いです。クレンザーやメラミンスポンジなども効果的ですね。特に鋼の包丁では表面のサビが横に広がりやすいため、初期段階でサビを取り除くことが大切です。

老舗メーカー直伝。砥石を使った正しい包丁の研ぎ方

写真提供:藤次郎

どんなに良い包丁も、切れ味が落ちては本来の性能を発揮できません。 研ぎは、包丁を蘇らせ、より長く愛用するための技術です。

本章では、老舗メーカー「藤次郎」直伝の砥石を使った正しい包丁の研ぎ方を初心者にもわかりやすくご紹介します。

砥石の種類について

包丁の状態に応じて、適切な砥石を選びましょう。まず砥石を購入する際は記載されている「番手」という番号を確認してください。「番手」とは砥石のザラザラ感を示す数字で、例えば「#600」や「#1000」と表示されています。番手が小さいほど粗く、大きいほど細かいです。番手が粗い「荒砥石」、中くらいの「中砥石」、細かい「仕上げ砥石」と、状態に応じて使い分けることで効率的に研げます。

主な砥石の種類

- 荒砥石(80~400番程度)

刃こぼれの修正や形状の大きな変更に使用。研削力が高い。 - 中砥石(600~1000番程度)

一般的な研ぎ直しに最適。日常的な包丁のメンテナンスに使用することが多い。 - 仕上げ砥石(2000番~8000番程度)

より鋭い切れ味を追求したい時に使用する。

粗い方が削る力が強く、番手が上がっていくと磨く力が強い、と覚えておくと良いでしょう。そして、一般的な家庭で使う場合はまず「中砥石」を購入していただくのがベストかと思います。

そして、包丁を研いだ後に必要なのが「面直し砥石」というもの。砥石は使用しているうちに、真ん中がへこんで歪んでしまいます。そうなってくると正常な研ぎができなくなります。そこで重要なのが、毎回砥石の面を水平に戻す「面直し砥石」を使うことです。これにより、砥石の状態を保ち、効率よく研ぐことができるので併せて購入すると良いでしょう。

さっそく実践。研ぎ方の手順を解説

切れ味を蘇らせる砥石での研ぎ方をさっそく実践してみましょう!

用意するもの

- 包丁

- 砥石

- 滑り止め(ふきんなどでOK)

※研ぎ方は一般的な両刃を想定しています

STEP1:砥石は、水を含むことで研磨力が向上し、包丁が滑りやすくなります。そのため、気泡が出なくなるまで砥石を水に5分間ほどつけておきます。

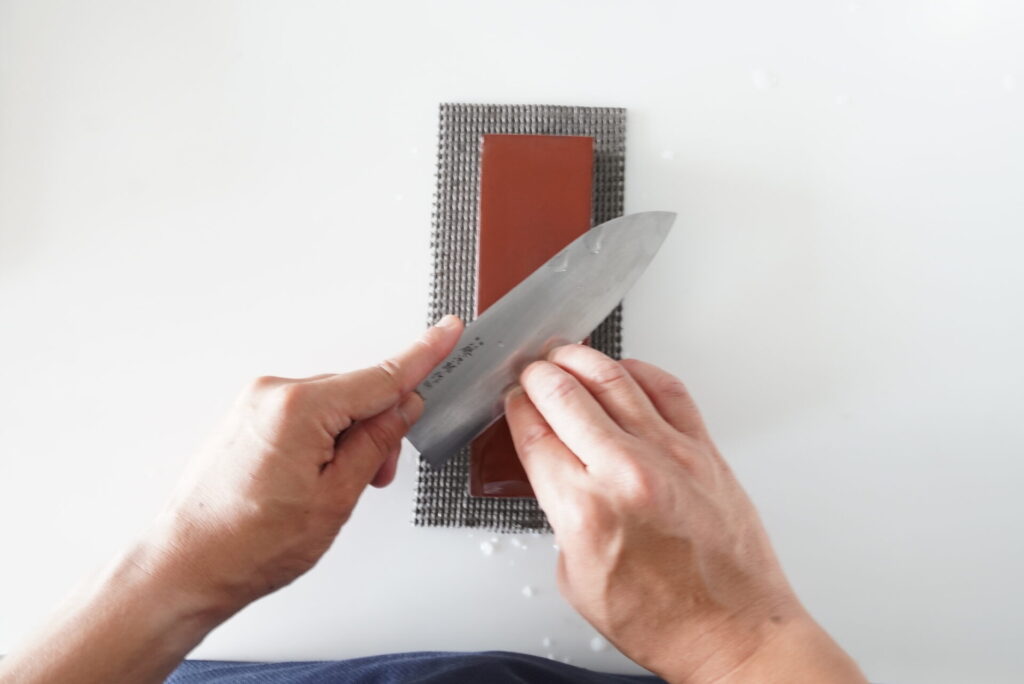

STEP2:包丁の刃を自分のお腹側に向け、砥石の中央に対して約45°の角度で構えます。この時、砥石の表面に対して包丁の角度を10~15゜に保つようにしましょう。

包丁をしっかり握り、研ぎたい場所に反対の手の指を置きます。

STEP3:実際に研いでみましょう。研ぐ際は、刃を自分のお腹側に向け、包丁を押す際に力を入れ、引くときは軽く力を抜くイメージで。

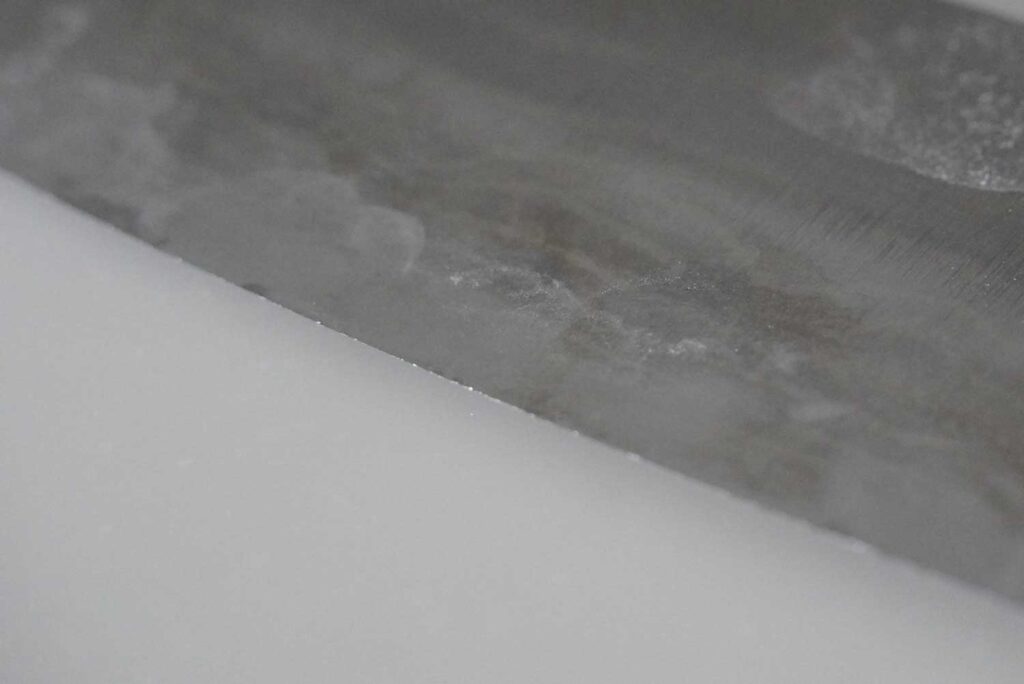

STEP4:刃先にバリ(金属が薄くなって現れるめくれ)が出てくるまで砥石で研ぎ続けます。繰り返し砥ぐことで、刃の裏側にバリができるので、その状態を確認してください。

1回の研ぎで包丁全体は砥げないので、3~4か所に分割して部分ごとに研いでいきます。

STEP5:片面が終わったら裏面へ。裏面を研ぐときは、包丁を裏返すのではなく、包丁を持ち替えて反対の手で握りましょう。表面と同じ工程を繰り返します。

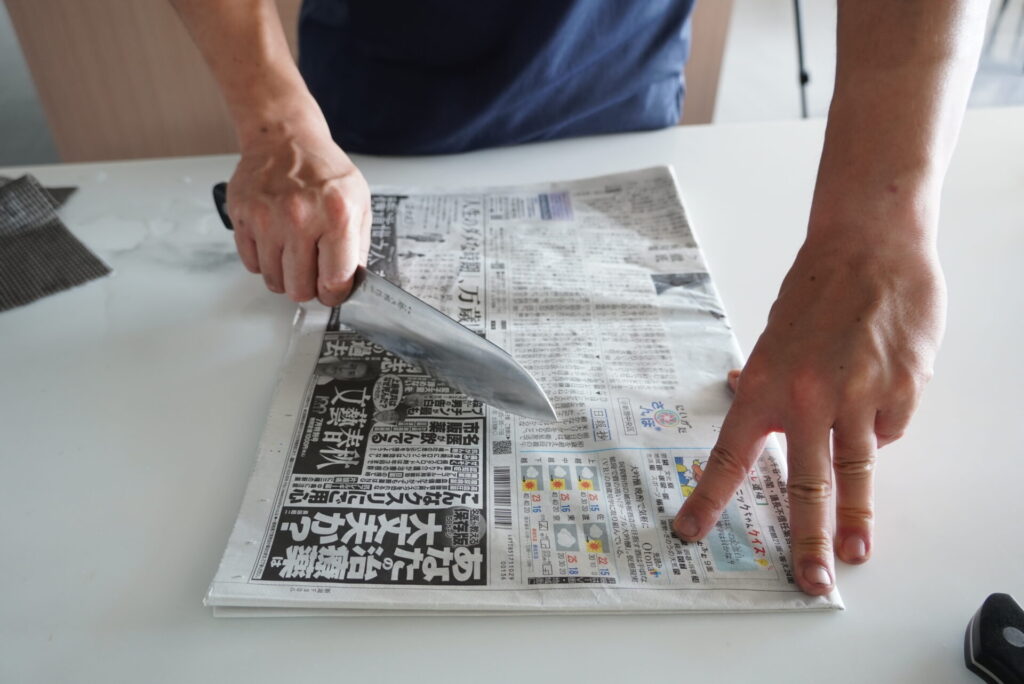

STEP6:最後に刃先に出たバリを取る作業をして完成。新聞紙や厚紙などに刃をサッサッサッと当てていきます。

POINT

研ぎ終わったら「面直し砥石」で砥石を水平に戻すと、次回もスムーズな包丁研ぎができるので効果的です。

包丁研ぎに関するQ&A

これまで、包丁の基本的なメンテナンス方法や研ぎ方について解説してきましたが、まだまだ疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、包丁研ぎに関する疑問について、包丁のあれこれを知り尽くす小林さんにお答えいただきました。

いつもの食材がいつものように切れなくなったら

まな板と包丁の相性によって、切れ味は変わってくるものです。多くの方が、「食材をたくさん切るから包丁の切れ味が落ちる」と思いがちですが、実は違っていて、トントントンとまな板に叩きつけることで、板と摩耗することも原因のひとつです。

「藤次郎」がおすすめしているのは、いつもの食材がいつものように切れなくなったタイミングで研ぐことです。たとえばトマトやナス、ピーマンみたいな表面がツルツルしている野菜は、切れ味の変化が分かりやすいですよ。研ぐ間隔が長くなればなるほど、次の研ぎ直しが大変になってしまうので、ある程度のスパンで研いでおいたほうがいいと思います。

切れない!の応急処置としてならOKです

実はシャープナーと砥石はやってることが全然違うのです。砥石は、最初は鋭利だった刃が使っていくうちに丸まってしまったのを、もう一度鋭利に戻すためのもの。一方で、シャープナーは研ぐわけではなくて、摩耗してツルツルになった刃先にあえて細かい傷をつけて、食材の食いつきを良くするものなのです。

シャープナーを使うと最初はすごく切れるように感じるのですが、何年か使っていると「シャッシャッ」といい音はするのに、全然切れ味が戻らないことがあるのです。

ですので、シャープナーはあくまで応急処置として使ってください、とお伝えしています。シャープナーを使った後は、きちんと砥石で研ぎ直してあげると効果的です。

切れなくなったと感じたら買い直しがおすすめです

実は、パン切り包丁は全体を研ぐことができないんです。刃と刃の間の丸くなっている部分に棒やすりなどを入れれば、一時的に切れ味が良くなることはあります。

パンを押し切るような動作なので、とんとんと叩くような切り方ではなく、まな板との摩擦が少ない分、比較的長持ちするはずです。また、安価なものだからといって必ずしも切れないわけではありません。消耗品として割り切って、切れ味が落ちたら買い替えるのも一つの選択肢ですね。

包丁の切れ味を長持ちさせるコツ

包丁の使い分けなど、日々の扱い方を工夫することで、包丁の寿命を延ばし、快適に使い続けることができます。

食材の切り方で包丁を使い分ける

三徳包丁は日本生まれの万能包丁で、海外でも「三徳」として認識されるほど広く使われています。元々、日本にあった「まきり」という四角い包丁がベースになり、出刃包丁とともに発展してきました。三徳包丁は、まな板に対して「とんとんとん」とまっすぐ刃を下ろす使い方が基本です。

一方、牛刀は海外生まれの包丁で、サイズが豊富なのが特徴。刃に反りがあり、切っ先をつけたまま使うことが多いため、千切りやみじん切りの際に便利です。切っ先をまな板につけたまま、刃の後ろ側だけを下ろすようにすると効率的に作業できます。そのため、プロの料理人は三徳ではなく牛刀を好んで使うこともあります。

家庭で包丁を使い分けるなら、三徳と牛刀の両方を持っておくと、より便利に、かつ消耗を抑えながら調理ができますよ。

冷凍食品や硬いものは専用の包丁を

「刃がかけてしまった」と包丁をお持ちになる方の多くが、冷凍食品やカボチャなどの硬いものを切ったケースです。硬いものを切ることは、それだけ包丁に負担がかかるため、刃が欠けやすくなります。冷凍食品を切る場合には専用の冷凍包丁を使用するのがベストです。もし冷凍包丁がない場合は、しっかりと解凍してから切るようにしましょう。

まな板の素材にも注意する

包丁にとって最も過酷なまな板はプラスチック製です。硬いまな板を使い続けると、包丁の刃が徐々に丸くなってしまいます。もしプラスチック製のまな板を使っている方は、摩耗が早いなと感じることがあるかもしれません。対して、木製やシリコン製などの柔らかい素材のまな板を使うと、同じように使用していても包丁の刃の摩耗が比較的遅くなり、長持ちする傾向があります。

まとめ:包丁を長く愛用するためにできること

包丁の適切な手入れは、その切れ味を維持し、調理をより安全かつ効率的に行う上で不可欠です。 切れ味が鈍った包丁は、食材を綺麗に切断するのを困難にするだけでなく、余計な力を要するため、怪我のリスクを高める可能性もあります。 適切な手入れを行うことで、包丁を長く愛用できるだけでなく、日々の料理をより快適に楽しむことができるでしょう。

私たちを始めとした包丁メーカーが販売している1万円の包丁は「ちょっと高いな…」と感じるかもしれません。しかし、私たちはお客様に長く使っていただける包丁を作ることを目指しています。とはいえ、その長持ちする包丁も、使い方次第で寿命が短くなることも。正しい使い方をしていただき、長く愛着を持って使い続けていただければと思います。

包丁は購入時には切れ味が良くて当然ですが、使っていくうちに切れ味はどうしても落ちていきます。ただ、定期的に研ぐことで、包丁がさらに手に馴染んでくるのを実感できると思いますよ。購入時には、メンテナンスが可能かどうかを確認することも重要な選択肢の一つです。製造した会社でメンテナンスを受けることが一番望ましいですが、もしそれが難しいようなら、信頼できる研ぎ屋さんを見つけておくのもおすすめです。

使い込んだ包丁は、研ぎや手入れを重ねることで、手に馴染み、愛着も増していきます。道具を大切にする心は、豊かな生活を送る上で大切な要素のひとつでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。