近年、健康志向の高まりとともに、「重ね煮」という調理法が注目を集めています。野菜本来の甘みや旨味が凝縮され、栄養価も高く、何より手軽に作れるのが魅力です。

「でも、重ね煮って難しそう」「いつも同じ味付けになってしまうのでは?」そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、重ね煮の基本から、おいしくなるコツ、そしてアレンジレシピまで、重ね煮の魅力を「日本重ね煮協会」代表の田島恵さんにお伺いしました。重ね煮をマスターすれば、いつもの食卓がもっと豊かになるはず。ぜひ、重ね煮の世界を覗いてみませんか?

「重ね煮」とは?

画像提供:日本重ね煮協会

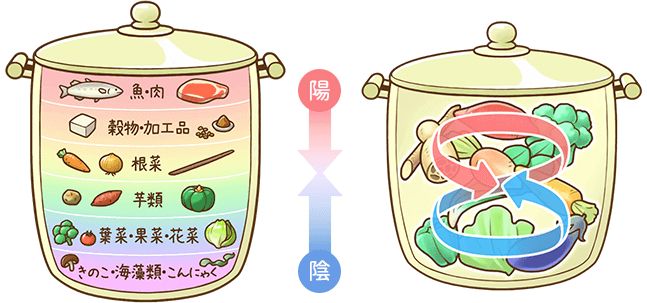

重ね煮とは、その名の通り、“鍋の中で野菜や食材を重ねて煮る”ことで、それぞれの旨みを最大限に引き出す調理法です。この方法は、調味料を最低限に抑え、素材そのものが持つ自然な味わいを楽しむことができる点が特徴です。東洋思想の「陰陽」の考え方が料理に反映されており、1947年に小川法慶(おがわほうけい)氏によって考案されたとされています。

重ね煮のルーツは、江戸時代の食養生の考え方にあります。当時は、今でいう「ナトリウム」と「カリウム」という視点で食材の性質を捉える考え方がありました。その後に、穀物、野菜、海藻といった日本の伝統的な食事を摂ることで自然と調和をとりながら、健康な暮らしを実現する考え方「マクロビオティック」の思想が加わり、「陰」と「陽」の考え方を取り入れることで、現在の重ね煮のスタイルへと発展していきました。

重ね煮の魅力

忙しい毎日でも、体に優しくおいしい料理を楽しみたい。そんな方にこそおすすめしたいのが「重ね煮」です。素材の旨みを凝縮し、心も体も満たしてくれる重ね煮の魅力を紹介します。

種類豊富な野菜が食べられる!

食生活において野菜不足が指摘される現代。厚生労働省の健康政策「健康日本21」では、野菜の1日あたりの摂取目標量を350gと定めています。しかし、大切なのは単に量を増やすことではないと田島さんはいいます。

大切なのは、量だけではなく、多種類の野菜をいかに消化しやすい形で取り入れるかです。そういう意味で、重ね煮はとても理にかなっていますよね。旬の野菜を使い、陰と陽の食材をバランスよく組み合わせることで、おいしさが引き出されるのです。葉物や芋類、根菜類などをひとつの鍋でバランスよく調理することで、自然と多種類の野菜をまんべんなく摂取できる。この点が重ね煮の大きな魅力だと思います。

油と砂糖は不使用。調味料は最小限でOK

油や砂糖を使わないと聞くと、「薄味で物足りないのでは?」と思われがちですが、重ね煮ならシンプルな味付けでも驚くほど満足感があり、深い味わいを楽しむことができます。

実際に重ね煮を作った方は皆さん驚かれるのですが、調味料を加える前から食材の旨みがしっかりと引き出されているんです。ですから、通常の調理法に比べて調味料が少なくて済むんですね。私は「調味料は味をつけるものではなく、旨みを引き出すもの」とお伝えしているのですが、まさにその通りで、重ね煮なら少しの調味料でも十分においしく仕上がります。減塩を気にされている方でも、無理なく我慢することなく楽しめるのでおすすめです。

皮むきやアク取りは不要

重ね煮では、面倒な皮むきやアク取りは不要。素材そのままの旨味や栄養を活かせるのが大きな魅力です。

皮むきは最低限で問題ありません。例えば、レンコンは泥を洗い流し、里芋は外側の薄い皮だけを包丁で削り、ジャガイモの芽を取り除く程度で十分です。重ね煮の魅力の一つは、陰陽の法則が働くこと。食材同士が調和することで、それぞれの良くない部分を消し合い、補い合って、より良い味が引き出されます。また、野菜のアクは“個性”です。実はポリフェノールや抗酸化作用のある成分を含んでいます。捨てるのはもったいないので、重ね煮の力でそれを有効に活かすことができると感じます。

時短でエコ

重ね煮の魅力は、栄養をしっかりと摂れるうえに、調味料をほとんど使わずに済むことがまず挙げられます。それに加え、調理時間を短縮でき、ゴミやエネルギーの無駄を減らすことができるのも大きなメリットです。

一般的な煮物は、蓋をする前に炒めるなどの手間がかかります。重ね煮は食材を重ね、水を加えて蓋をして火にかけるだけです。5〜6分で湯気が出てきますので、少し煮てから調味料を加えると、しっかりと味が染み込み、旨味が引き出されます。味噌汁や肉じゃがは、重ねて火にかけて15分程度で完成するんですよ。

また、皮むきが最低限で済むため、生ゴミが減り、準備から片づけまで全体的に時短になります。重ね煮は一度火にかけてしまえば、こまめに様子を見る必要がなく、基本的に油を使わないので洗い物も楽です。さらに、調理道具も少なくて済むため、後片付けも簡単です。

家族みんなで同じものが食べられる

家族構成によって味付けを変えるのは手間がかかるものですが、重ね煮ならその心配は不要。ひとつの鍋で、誰にとってもやさしい味わいに仕上がります。

例えば、アレルギーがある方や生活習慣病で食事に気を使っている方、離乳食を食べる赤ちゃんがいる場合でも、重ね煮は油や砂糖を使わないため、胃腸に負担をかけない食事になります。わざわざ別々に作る必要がなく、家族みんなが同じものを食べられるのが大きな魅力です。また、家族で同じものを食べれば、食事が無駄になりません。食材を捨てたり、作ったのに食べてもらえないというショックも少なくなり、気持ちがとても楽になります。家族全員が同じものを囲む、その安心感と喜びはとても大きいと感じています。

重ね煮の基本とは?

重ね煮の基本は、素材の持ち味を最大限に引き出し、シンプルでヘルシーな調理法を実現することです。ここでは、重ね煮の基本的な方法やその魅力を紹介します。

食材の重ね方をマスターしよう

重ね煮の基本は、食材の水分量や性質を考慮して順番に重ね、じっくり蒸し煮にすることです。食材の持つ旨味を最大限に引き出し、調味料を最小限に抑えながら、素材本来の美味しさを味わえます。

<基本の重ね方>

- 水分が多い食材を下に

鍋の底に最も火が近く、熱が伝わりやすいので、水分を多く含む食材を最初に敷きます。

例:きのこ類(しいたけ、しめじ)、海藻類(ひじき、わかめ)、こんにゃく など

- 水分が少なく、火の通りやすいものを上へ

次に、比較的水分が少なく、火の通りやすい野菜を重ねます。

例:葉物(キャベツ、白菜、小松菜)、果菜類(トマト、ナス) など

- 火の通りにくい根菜や芋類はさらに上へ

根菜や芋類は繊維がしっかりしており、火の通りに時間がかかるため、さらに上の層に入れます。

例:にんじん、大根、ごぼう、じゃがいも、里芋 など

- 穀類や動物性食材を一番上に

最も火の通りにくいものや、旨味が強い食材(肉、魚類)、加工品を最上段にのせます。

例:米、豆類、魚、肉(鶏肉、豚肉、魚の切り身 など)

すべて重ね終わったら水を加えて煮る、というのが基本となります。

陰陽のバランスを大切に

野菜を重ねる順番に特定のルールがあることを説明しましたが、これは陰陽のバランスに基づいたもので、陰性の野菜(葉物や上に伸びる野菜)は鍋底に、陽性の野菜(根菜や地下で育つ野菜)は上に重ねる、というものです。この順序により火の通りがスムーズになり、各素材の旨みを最大限に引き出すことができるのです。

一般的に炒め物や煮物は、硬いものから火を入れるイメージがありますが、重ね煮はその逆だと考えてください。陰性の野菜は「上に向かう力」を持ち、陽性の野菜は「下に向かう力」を持っています。陰性のものを鍋の下に、陽性のものを上に重ねることで、火にかけたときにそれぞれのエネルギーがぶつかり合い、鍋の中で自然な対流が生まれます。その結果、火の通りが早くなり、素材の旨味もしっかりと引き出されるのです。

実際に教室では、重ねる順番を逆にした調理と比べる実験も行いますが、味も香りもまったく違います。順番を間違えると、ごぼうの土臭さが残ったり、特定の野菜の風味が強く出たりするのですが、陰陽の順に重ねると、すべての素材がまろやかに調和し、一体感のあるおいしさになりますよ。

また、重ね煮では水を加えることで、水と空気が対流し、さらにスムーズに火が通ります。陰陽の調和によって「中庸」に整えられるだけでなく、自然界との調和にもつながると考えています。自然界も私たちの体も約7割が水分でできているように、鍋の中にも水があることで対流が促進され、調理がスムーズになるのです。

重ね煮を成功させるポイント

基本の考え方やレシピを学び、「作ってみよう!」と思った方も多いはず。でも、実は美味しく仕上げるために気をつけたいポイントがいくつかあります。ここでは、重ね煮を成功させるためのコツを紹介します。

分量をしっかり計る

食材を正しい方法で重ねることには意識がいきがちですが、意外と見落としがちなのが「食材の分量をしっかり計る」ことだと田島さんはいいます。

重ね煮は、陰陽のバランスを考えた絶妙な比率で成り立っています。そのため、陽性の食材が多すぎたり、陰性が足りなかったりすると、味のバランスが崩れてしまいます。なので、少し面倒に感じるかもしれませんが、食材はぜひ計量してほしいですね。

まずは、基本となるレシピに沿ってしっかり作り、それを土台にアレンジを加える場合は、置き換える食材や分量をきちんと計算するのがおすすめです。目分量で「これくらいかな」と作るより、しっかり測って調和を意識した方が、格段においしく仕上がります。

例えば、「ごぼうを余らせたくないから全部入れよう」としてしまうと、せっかく整った陰陽のバランスが崩れてしまい、結果的に味がまとまらなくなることもあるんです。計量はおいしく作るための大切なポイントだと思います」

蓋がしっかり閉まる鍋を使用する

重ね煮は基本的に水を入れるので、焦げつく心配はほとんどありませんが、「蓋」をしっかり閉めることが大切です。

蓋に隙間があると、加熱時間が長くなったり、食材の旨みを十分に引き出しにくくなってしまいます。鍋にはきちんとフィットする蓋を使うのがおすすめです。空気穴が開いているものでも問題ありませんが、鍋と蓋の間に隙間ができないことがポイントになります。

さっそく重ね煮を実践!おすすめレシピ3選

さっそく重ね煮を実践してみましょう!ここでは、初心者でも簡単に作れるおすすめの重ね煮レシピを3つご紹介します。

毎日作りたい「味噌汁」

<材料(5人分)>

- キャベツ…80g(色紙切り)

- じゃがいも… 120g(一口大)

- たまねぎ…80g(薄切り)

- にんじん…20g(いちょう切り)

- ごぼう…20g(ささがき)

- 油揚げ…半分(細切り)

- 味噌…60g

- 水…3カップ

- 三つ葉または小ねぎ…適量(小口切り)

<作り方>

- キャベツから味噌までを、記載された順番通りに鍋の底から順に重ねていく。(キャベツが一番下、味噌が一番上)

- 水をひたひたになるまで加え、蓋をして中火にかける。

- 湯気が出て良い香りがしたら弱火にし、野菜が柔らかくなるまで煮る。

- 残りの水を加えて味を整えたら完成!

ポイント

- 味噌の塩分量によっても濃さが変わるので、濃ければ水を足す、薄ければ味噌を足して調節してください。

- 豆腐を入れたい場合は味噌の下に置くと良いでしょう。煮崩れが気になる場合は最後に入れても問題ありません。

- 味噌の下に豚肉を入れれば豚汁に早変わり!

忙しいママにもおすすめ!夏野菜を使った「カレー」

ルーを使う場合

<材料(4人分)>

- なす…1個(ひと口大)

- トマト…1/2個(ざく切り)

- ピーマン…2個(ひと口大)

- かぼちゃ…200g(ひと口大)

- 玉ねぎ…2個(薄切り)

- にんじん…80g(小さめの乱切り)

- 水…3~4カップ(ルー使用の場合の分量)

<作り方>

- なすからにんじんまでを、順番通りに鍋の底から順に重ねていく。塩ひとつまみ(分量外)と水をひたひたになるまで加え、蓋をして中火にかける。

- 沸騰したら火を弱め、野菜がやわらかくなるまで煮る。

- 残りの水を加え火を止めてルー(適量)を加え、とろみがつくまで煮込む。

ルーを使わない場合

<材料(4人分)>

- 水…3カップ

- 塩…小さじ1強

- しょうゆ…大さじ2~3

- ケチャップ…大さじ1

- A

カレー粉…小さじ2

米粉…大さじ2

水…1/2カップ

<作り方>

- (1と2は同じ)なすからにんじんまでを、順番通りに鍋の底から順に重ねていく。塩ひとつまみ(分量外)と水をひたひたになるまで加え、蓋をして中火にかける。

- (1と2は同じ)沸騰したら火を弱め、野菜がやわらかくなるまで煮る。

- 塩、しょうゆ、ケチャップ、残りの水を入れる。

- Aの材料を合わせておき、鍋に少しずつ入れてとろみがつくまで煮込む。

ポイント

- 重ね煮なので煮崩れしないカレーが完成します。

- カレーに使われる陰性の香辛料は暑さに負けないよう食欲を増進し、発汗を促して体を冷やしてくれる効果があります。

炒めずおいしくできる「肉じゃが」

<材料(5人分)>

- 糸こんにゃく…50g(食べやすい長さに切る)

- じゃがいも…250g(一口大)

- たまねぎ…100g(薄切り)

- にんじん…50g(一口大)

- さやいんげんなどの青味野菜…適量

- 水…0.5カップ(100ml)

- しょうゆ…大さじ2

- みりん…大さじ2

- ※豚肉の下味(重ねる前に下味をつけておく)

しょうゆ・みりん…各大さじ½

片栗粉…大さじ1

<作り方>

- 糸こんにゃくから豚肉までを、記載された順番通りに鍋の底から順に重ねていく(糸こんにゃくが一番下、豚肉が一番上)。水を入れて中火にかける。

- 湯気が出たら弱火にし、豚肉を軽くほぐして、しょうゆ、みりんを2回に分けて加える。再びフタをして弱火で煮る。

まとめ:基本とコツを押さえて重ね煮を食卓に取り入れよう

基本の手順とコツさえ押さえれば、誰でも簡単に取り入れられ、忙しい毎日でも手軽においしくヘルシーな食事を楽しめるのが重ね煮の魅力。食材の重ね方やバランスに気を配り、調味料を控えめにすることで、素材本来の旨味を引き出し、身体にも優しい料理が仕上がります。時間に追われる日常の中でも、重ね煮を取り入れることで、心と体が喜ぶ食事ができ、毎日の生活がもっと豊かになるでしょう。

食事は、日々の積み重ねによって私たちの体をつくる大切なものだと考えています。しかし現代では、子育てや仕事、家事などに追われ、特に女性は非常に忙しい毎日を送っていますよね。そのため、カット野菜を利用したり、手早く調理を済ませたりすることも多くなるかもしれません。それ自体は決して悪いことではありませんが、どこかで「これで良いのだろうか」という罪悪感を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方にこそ、重ね煮を生活に取り入れていただきたいと思っています。調理は非常にシンプルで、時間もそれほどかかりません。それでいて、体に優しく、食べることで元気を感じられる料理です。「簡単なのに、しっかりと手をかけた料理ができた」という実感は、きっと日々の自信にもつながるはずです。

料理においての“丁寧”というと、時間をかけることだと捉えられがちですが、本来は“心を込めること”だと私は考えています。重ね煮は、その思いをかたちにできる調理法なんですよ。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。