昨今のサプリメントは種類や目的が多様になっていることもあり、「どうやって選べばいいかわからない」という声も多くなっています。

今後サプリメントと上手に付き合っていくために、サプリメントと薬との違い、安全性、選ぶ際の目的、具合が悪くなったときの注意点についてなど、サプリメント専門の薬剤師の平井陽子さんにお話を伺いました。

サプリメントとは?

平均寿命が長い現代人は、いかに健康に生きるかが課題です。2007年には65歳以上の高齢者の割合が人口の21%を超える「超高齢化社会」を迎え、2030年には30%を超えると推定されている日本。「セルフメディケーション(※)」の重要性が高まるなか、気軽に健康増進や栄養補給をサポートするサプリメントは、需要が高まるといわれています。

※自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること/世界保健機関(WHO)が定義

サプリメントと薬の違い

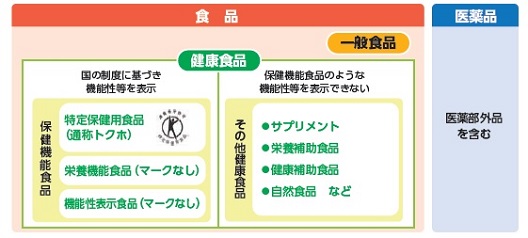

口から摂取できるものは、「食品」と「医薬品類」に分けられます。サプリメント(健康食品)は法的な分類では「食品」となります。医薬品とサプリメントは、形状が似ているため、その作用を混同している方も少なくありませんが、期待される役割に違いがあり、別物であるということをしっかり理解しましょう。

薬:病気やケガの治療、症状緩和などを目的に利用するものです。効果や有効性が科学的に認められ、厚生労働省による審査に合格したもののみが医薬品として承認されています。入手に制限がある場合も多いです。

サプリメント(健康食品):健康増進や栄養補助のために活用するもので、医薬品のように効能効果の表示はできません。健康食品のなかでも「保健機能食品」という特定の保健効果や機能を表示しているものもありますが、こちらも食品なので、健康維持・増進のための栄養補給ということが訴求されています。サプリメントは使用方法を間違えなければ比較的安全に利用でき、豊富な種類の中から、自由に選べることが大きなメリットです。

サプリメントの種類

ビタミン・ミネラル・アミノ酸・脂肪酸(DHAやEPA)・ハーブ類・微生物(プロバイオティクス)など種類が多岐にわたるサプリメントですが、保健機能食品のような例外を除き種類を分類するような法的な枠組みはありません。ただ、老若男女問わず、健康的な生活を送るために必要な栄養素を含むサプリメントをベースサプリメント(ベーシックサプリメント)と呼ぶことがあります。

<ベースサプリメントの一例>

●ビタミン・ミネラル・アミノ酸・脂肪酸(DHAやEPA)など

中でもビタミンとミネラルは、世界最大の医学研究機関であるアメリカ国立衛生研究所(NIH)でも「人間の生存と健康を維持するために必要な2種類の主要な栄養素」として重要視しています。日本においてもすでに健康への科学的根拠が確認された栄養成分を一定量含む食品を「栄養機能食品」としており、主にビタミンとミネラルがありますので、注目すべき栄養素と言えます。

サプリメントを選ぶ際に注意すべき4ポイント

サプリメントは食品なので、何となく身体に良さそうという感覚で選んでしまうことも少なくありません。サプリメント選びで注意すべきポイントをおさえておきましょう。

効果・効能を期待しすぎない

サプリメントで丈夫な身体作りをしたり、心を健やかに保つことは、将来の自分を守ることにもつながります。

しかし病気が治ることを期待して、自己判断で多量のサプリメントを乱用してしまう方もまれに見受けられます。身体の違和感が続いているのに、サプリメントでの解決を期待して使用し続けることで、病気を悪化させるリスクもあります。

有効性を確認する

サプリメントの栄養素・成分の配合量をきちんと確認するようにしましょう。

何十種類もの成分を含んでいることをアピールする製品がありますが、サプリメント選びで大切なのは、原材料の種類の多さではなく、成分ひとつひとつの含有量です。

製品によっては1日当たりの栄養素含有量ではなく、1製品当たりの記載になっていることもあります。また栄養素を表記する義務がないため、ビタミンCが何mg入っているなど具体的な含有量の記載すらない製品も多く見受けられ、そういった製品は含有量が少ないケースがほとんどです。情報を明記しているかどうかが、サプリメント製品の信頼性を判断するひとつの材料となります。

安全性を確認する

原材料を確認することも大事です。食物アレルギーなどがある方は必ず確認しましょう。また「価格=品質」と思わずに、成分や内容で選ぶようにし、販売元が信頼できる企業かも確認しましょう。

近年サプリメントを海外から個人輸入する方もいますが、注意が必要です。海外サプリメントの中には優れた製品があるのは事実ですが、一般の方には表示内容だけでは見分けるのが難しい場合もありますし、日本人に合わない製品もあります。

医薬品との相互作用

病気で食が細くなった時などの栄養補給に、サプリメントは大いに役立つ可能性があります。ただしサプリメントと医薬品との飲み合わせが悪い場合、治療の妨げになるリスクもあります。

また、持病がある方や腎臓や肝臓に障害がある場合は、一部のサプリメントは症状を悪化させる可能性もあります。治療中の方や医薬品を服用している方は、自己判断ではなく医師や薬剤師と相談してからサプリメントを摂取することが大事です。

おすすめのサプリメントや飲み方

厚生労働省発表の2019年国民生活調査によると、女性の約3割がサプリメントや健康食品を利用しており、シニア世代を中心に、栄養強化のためにサプリメントを摂取する方が増えているようです。

一方で成分を理解せず、「友人に勧められたから」「有名人が宣伝しているから」などの安易な理由でサプリメントを選んでいませんか。目的に合っていないサプリメントを選ぶのは避けるようにしましょう。

自分に合うサプリメントを見極める

目新しいサプリメントが続々発売されていますが、比較的新しい成分は研究課程なのが現状です。その点、ビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養素は長年研究されてきた実績があります。

食生活やライフスタイルに合わせて、信頼できる栄養素のサプリメントから選んでみましょう。

健康ファーストの方におすすめ…マルチビタミンミネラル

ビタミンやミネラルは、健康的な生活を送るための基本中の基本と呼ぶべき栄養素です。しかしながら身体の中でほとんど作り出すことができないため、食事など外部から摂取するしか手立てがない栄養素です。しかも水溶性のビタミンB群やビタミンC、カリウムなどの一部ミネラルは、加熱や茹でるなどの調理の際に失われやすい栄養素なので、食事から摂取することを意識していても実は不足している場合があります。ビタミンやミネラルは一緒に摂取すると相乗効果がある成分が多いので、マルチビタミンミネラルとして摂取するのは理にかなっているのでおすすめです。

若々しく過ごしたい方におすすめ…ビタミンC、ビタミンE、ビタミンA、ポリフェノール類(カテキン、アントシアニンなど)

年齢を重ねると、老化を促進する活性酸素に対抗する抗酸化力が衰えます。若々しさと、健康美あふれる強い身体を目指したい方は、ビタミンCやビタミンE、野菜や果物由来の健康成分であるポリフェノール類など、抗酸化作用のある栄養素の補給が有用です。

ベジタリアンの方やシニアの方におすすめ…ビタミンB12

ビタミンB12は植物性食品にあまり含まれておらず、ベジタリアンの方が不足しがちな栄養素です。また中高年世代からは、ビタミンB12不足に陥りやすいといわれています。特にシニア層は胃酸の分泌が減少し、それもビタミンB12の吸収を大きく低下させます。ビタミンB12は不足すると認知機能の低下を起こすことが知られているので、シニアの方は積極的に補うことが大事です。

骨や関節の健康が気になる方…カルシウム、ビタミンD、アミノ酸(リシン、プロリン)

女性は閉経期を迎えると女性ホルモンの分泌が減少し、その影響で骨量も急激に低下します。ビタミンDは骨の健康に必要なカルシウムの吸収を高め、カルシウムが骨に沈着するのを助けるので一緒に摂取するのが良いでしょう。また、骨や関節にはカルシウムだけでなくコラーゲンも含まれており重要な役割を果たしています。コラーゲンは年齢を重ねると体内での生産量が減少してしまいます。リシンとプロリンはコラーゲンの成分となるアミノ酸なので注目してみましょう。

睡眠不足の方、ストレスを抱えている方…ビタミンB群、トリプトファン

ビタミンB群やトリプトファンは、メンタルヘルスの分野で重要視されている心の健康や睡眠に関係する成分です。ストレスが多いとこれらの栄養素の体内での消費が激しいと言われています。欧米ではうつ予防としても、ビタミンB群やトリプトファンの栄養療法が行われています。

サプリメント摂取のタイミング

サプリメントは食品なのでいつ摂取しても基本は差し支えありません。ただし、成分によっては、飲用のタイミングによって吸収が高まるものもあるといわれています。

- 脂溶性ビタミン(ビタミンA、E、Dなど)…油分と一緒に摂取した方が、吸収が良くなるので食事中や食後がおすすめ

- 水溶性ビタミン(ビタミンC、B群など)…尿として排泄されやすいので、1日2~3回に分けて摂取するのが理想

- カルシウム、マグネシウム…胃酸を中和して消化を悪くするので空腹時に飲むのがおすすめ

- αリポ酸…抗酸化作用や脂質代謝改善が期待できる成分で、空腹時の方が吸収が良くなる

- アミノ酸(BCAAなど)…運動による筋肉の回復を目的とする場合、運動直後の摂取がベスト。一緒に糖質も摂ることにより、筋タンパク質合成を促進する

サプリメント摂取の注意点

サプリメントの取り扱いを間違えると、健康を阻害することもあります。

摂取目安を守る

栄養素は摂取する量によって身体に対する作用が異なります。例えばビタミンには“生理”と“薬理”の2つの作用があり、生理作用は「最低限この量を取っていれば欠乏症はおきない」という生きるために必要な量を指します。

またビタミンの中には所要量の何倍もの量を摂ると、身体の何らかの不調が改善されるというものがあります。この現象をビタミンの薬理作用といい、医薬品のビタミン剤が該当します。ただし、それは薬局で薬剤師や登録販売者が管理しているごく一部の医薬品であったり、医療機関で医師が治療目的で出す処方薬です。

身体に過剰症の害をもたらす栄養素もあるので、健康や美容目的などで、パッケージに記載されている1日の摂取目安以上のサプリメントを摂るのは絶対に避けましょう。

不調を感じたとき

サプリメントの成分の中には、授乳中、妊娠中、持病のある方は避けた方が良いものもあります。何かしらの不調を感じたら、服用をやめて速やかに医療機関へ相談しましょう。

サプリメントを服用してじんましんが出たりすると、好転反応だから良い、と主張する声がなかにはありますが、体調が良くなる過程で体調が悪化する現象は医学の常識としてはありえません。サプリメントでアレルギー症状を起こしている可能性もありますので、そういった主張を鵜呑みにしないよう注意しましょう。

摂取の相談をしたいときは?

サプリメントは法律で効能効果が記載できないということもあり、自分に合ったサプリメントを選ぶのはなかなか至難の業です。サプリメント選びで迷った場合は、薬局の薬剤師に相談しながら薬局でサプリメントを購入するのもひとつの方法です。

また栄養士が常駐している薬局もあります。治療などをしておらず、薬も摂取していない方は、栄養士にサプリメントを購入する手助けをしてもらうのも良いでしょう。

まとめ:サプリメントは、人生をより良くする手助けに!

栄養バランスを考慮した食生活や十分な睡眠、適度な運動などが健康には何よりも重要です。ただ、“野菜もいっぱい食べているし、私にはサプリメントは全く必要ない!”と思っていても、シニア層は抗酸化作用の低下など身体の機能が衰えたり、ビタミンなどの栄養素の吸収が若い頃よりも悪くなってしまうのは事実です。

また、ストレスや睡眠不足、お酒の飲みすぎ、疲労などでビタミンなどの体内消費が激しくなることも分かっており、不足しがちになります。そのことを理解したうえで、人生をより良くするための手助けとしてサプリメントを上手に摂り入れてみましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。