“汗っかき”のお悩みを人知れず抱えている方は多いようです。また汗をかくことがイヤなニオイにつながることもありますから、電車やバスに乗った時など、自分は大丈夫?と心配になる方も多いのではないでしょうか?

汗についての基本知識、気になる汗やニオイ対策についてなど、汗とニオイのスペシャリスト、株式会社マンダムの久加亜由美さんにお話を伺いました。

汗で悩んでいる人は多い!

汗は血液内のミネラル分と水分からつくられ、体温を下げるという生命維持に欠かせない役割を果たしています。しかしながら近年は“汗っかき”で苦労している方も多いようです。マンダムの実態調査によると、近年、「夏にかく汗の量が多くなった」と感じている方が約8割※います。実際、汗をかく量は増えているのでしょうか。

※マンダム調べ/20~50歳代男女に2023年9月実施。n=800

汗をかく量は増えているの?

気温上昇や運動などでかく汗の量は個人差があります。

ここ数年は夏の平均気温が特に高くなっています。また、気温が高い期間も長くなりました。それにともなって汗をかく期間も長くなっていることから、汗の量が増えていると体感される方が多いようです。

汗をかくメカニズム

“汗っかき”とは、これくらい汗をかく人、こういうときに汗をかく人というふうに、何か基準があるわけではありません。体型も関係ないと考えられています。汗対策を効率的に行うためにも、まずは汗についての知識を深めましょう。

汗はどこから出ているの?

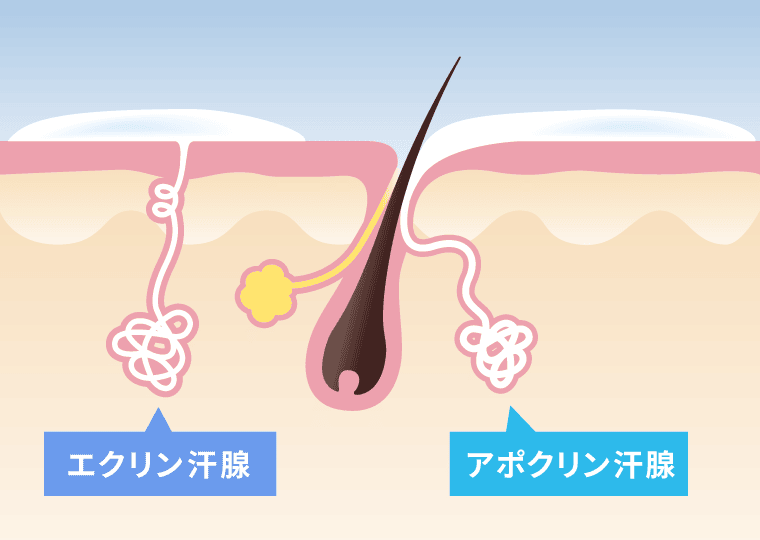

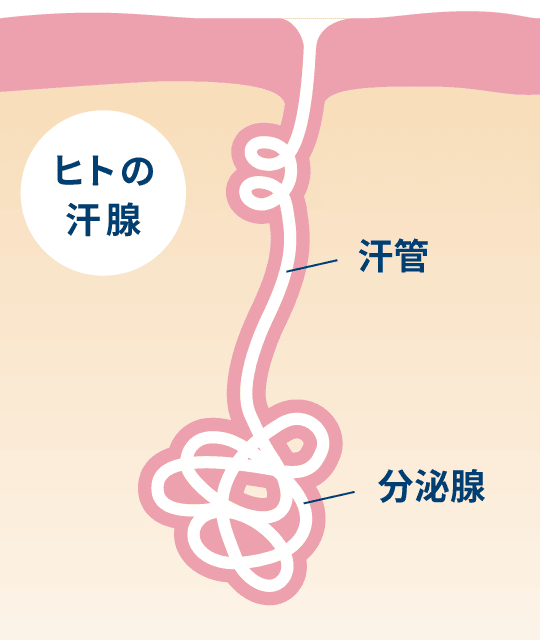

汗は汗腺という器官から分泌されます。汗腺は大きく分けて「エクリン汗腺」と「アポクリン汗腺」の2種類があり、ともに1本のチューブがコイル状に複雑に絡み合った構造です。

●エクリン汗腺…単独で皮膚に開口している

分布部位:唇など一部をのぞいた全身の皮膚表面

●アポクリン汗腺…毛根に開口部がある(ただしすべての毛穴に付いているわけではない)

分布部位:ワキの下、乳首、下腹部など

暑いときにかく汗は、主にエクリン汗腺から分泌されます。

ちなみに“汗をかくと毛穴が広がる”と聞いたことがあると思いますが、エクリン汗腺と毛穴はくっついていないので、実際のところ汗をかいても毛穴は広がりません。

発汗のメカニズム

エクリン汗腺の数は、全身に200万~500万個あるといわれ、その数は人によって異なります。またその中でも、能動汗腺という活動している汗腺だけが汗をつくり出します。

<体温上昇による、エクリン汗腺の発汗メカニズム>

体温が上昇すると、体温調整を司る脳の視床下部に体温上昇が伝達される

↓

体温を下げるために視床下部から、汗を出すように交感神経に指令が出る

↓

肌の奥でホースが丸まったような形の汗腺部分(分泌腺)で収縮が起こり、溜まっていた汗が上へ押し上げられる

↓

身体の外に汗として排出される

汗は体温調節のために分泌されますが、それだけでは体温は下がりません。皮膚に出た汗が蒸発するときに周囲から熱を奪うことではじめて体温が下がるのです。

もう一方のアポクリン汗腺は、暑さなどに関係なく活動するといわれ、実はその発汗メカニズムは明らかになっていません。

発汗を促す要因と汗の種類

- 暑いときや運動したとき…体温調整のためにエクリン汗腺から分泌される汗で、「温熱性発汗」と呼ばれる

- 緊張や興奮などストレスを感じたとき…例えば”冷や汗をかく”など、緊張したシーンでかく汗を「精神性発汗」と呼ぶ。エクリン汗腺を中心に、アポクリン汗腺からも少量の分泌がある。手のひら、足の裏、ワキの下など、限定的に汗をかく

- 辛いものなどを食べたとき…「味覚性発汗」といわれ、味覚刺激を受けると頭、額、鼻の周りなど、主に上半身にあるエクリン汗腺で発汗が促される

発汗のメリット

暑いときに汗をかくのは、体温調節の機能がしっかり働いていることを示します。また汗をかくことによって、身体の保湿力を高める湿度保持機能も発揮します。

汗に含まれる抗菌ペプチドが汗によって身体中に広がることで、細菌やウイルスの侵入を防御する働きを高めるともいわれています。

汗っかきについて

汗をかくことは、体温調節機能がしっかりと働いていて、身体的には良好な状態といえます。問題となるのは、望ましくない場面や場所で汗をかいてしまうことです。マンダムの調べでは「夏でも汗をかきたくない」という方が7割、「汗をかいている状態を見られたくない」という方が半数以上いるという報告※があります。

※マンダム調べ/18~69歳代男性に2020年3月実施。n=5000

汗の量が増えるタイミングは?

たとえば肌寒い季節に、1日だけ気温が30℃を超えたとしても、すぐに汗をかくわけではありません。気温の高い日が続き、数日から2週間ほど経過して身体がその暑さに慣れてくると、ようやく早めに汗をかけるようになります。

このように身体が暑さに慣れることを「暑熱順化」といいます。暑さが本格化する前に、運動をするなどして汗をかきやすい身体にしておくと、体温調節しやすい身体にもなります。

汗をかきやすい人は?

汗のかき方は性別や年齢によって異なります。また汗の量は加齢によって低下するといわれますが、それも個人差があります。女性よりも男性のほうが汗をかきやすく、基礎代謝が高い方はもちろん、妊娠中や更年期、またストレスが多く交感神経が優位になりやすい方は発汗が多くなる傾向があると考えられています。

汗が出やすい部位は?

汗は一気に全身からかくのではなく、部位によって違いがあります。

中でも頭は脳を冷やさなくてはいけないので、頭皮や額などはもっとも汗をかきやすい部位です。

汗によって失われるものは?

汗によって水分が蒸散します。水分を飲めばまた汗をかいてしまいますが、脱水症状を避けるためにも喉が渇く前に水分補給を行うようにしましょう。

また汗には塩分などが含まれています。塩分は汗とともに排出されますが、身体にとって重要な成分なので、再吸収しようとする身体本来の回収作業も行われます。しかしながら加齢によってその機能が低下し、吸収が追いつかなくなることがあります。特にシニア世代は、水分とともに塩分の補給も欠かせません。

汗っかきと多汗症の違いは?

汗っかきは運動後などに大量の汗をかきやすい“体質”です。

多汗症は体温調整が必要ないときでも過剰に汗が出て日常生活に支障をきたす“疾患”です。全身性多汗症と、顔面や手のひら、足の裏、ワキの下などに大量に汗をかく局所性多汗症があります。局所性多汗症では左右対称に汗をかきます。日常的に汗で困るエピソードがある方は、皮膚科を受診することもご検討ください。

汗を抑えるためにできること

発汗量は自分でコントロールはできません。正しいケアをするのが汗を抑える大事なポイントになります。汗っかきの原因はいろいろありますが、デオドラント製品で対処できる汗のかき方もあるので、市販の製品を取り入れて、長い夏を乗り切りましょう。

デオドラント製品を使用する

デオドラント剤はどこの汗を抑えたいかで、選び方や使い方が変わってきます。

殺菌成分や制汗成分が入っているものは医薬部外品に分類されます。両方の成分が配合されているものもあれば、どちらか一方の成分のみ配合されているものもあります。成分を確認して選ぶようにしましょう。

- 制汗成分…汗の量を減らす、汗を抑制する

- 殺菌成分…汗や皮脂を餌にして代謝、増殖し、イヤなニオイのもととなる皮膚常在菌を減らす

<使うタイミング>

デオドラント製品は汗やニオイが出る前に使用するのが効果的です。

例えば制汗剤は、清潔な皮膚に塗り込み、汗の出口を薬剤で防ぐことで、汗やニオイのもとをブロックします。さらに汗を運搬する汗腺の収縮を抑える最新の制汗剤は、汗を抑える効果がより期待できます。制汗剤でワキ汗を止めることに躊躇される方もいますが、ワキ汗は汗の全体量の1~2%程度といわれており、制汗成分でワキ汗をとめても体に支障を起こすということはありません。

<使い方>

例えば、ワキ汗を止めたい場合に活躍する“直塗り剤系”と呼ばれるロールオンやスティックは塗りモレがないように上下に動かしながら、広範囲に塗るのがおすすめです。また乾く前に服を着ると、デオドラント製品の成分が衣服に付着して、汗止め効果が減少してしまうことにつながります。塗った後はしっかり乾かしてから衣服を着ましょう。

他には、背中や脇にシュッと吹きかけるスプレー式もあります。速乾性が高いものが多く自分の使い方に合わせて選びましょう。

デオドラント製品を使い分ける

デオドラント製品も多種多様にありますが、ロールオンやスティックタイプはポイント塗りに適しています。ウォーターやスプレータイプは全身に使いやすいように設計されているので、例えばデコルテや首もと、背中に使用するのがおすすめです。

また汗の量によっては制汗成分や殺菌成分が流れてしまうことがあるので、日中のお手入れも必須です。ボディペーパーで汗を拭き取ると、心地よくすっきりします。さらにボディペーパーを使用後に、ロールオンやウォーターなどをもう一度塗りなおしてケアすると、汗やニオイの抑制がより長持ちします。

体を冷やす

身体を冷やすと発汗量が抑えられます。特に太い血管がある首元をネッククーラーなどを使用して冷やすと効果的です。また汗は周囲の熱を奪って体温を下げるため、ハンディファンなどで気化熱を促進させるのも、体温を効率的に下げられます。

冷たいおしぼりなどで首や手首などを拭いて直接体を冷やすのも有効です。

おすすめのニオイ対策

ニオイも汗と同様に、気になる前にケアすることがポイントになります。外出前にしっかり対策を行いましょう。

汗とニオイの関係

汗はもともと臭わないものなので、汗っかきの方ほど、ニオイが強く出るということはありません。

イヤなニオイは汗と皮脂、さらに雑菌と混ざりあうことが原因です。皮脂腺に加えて、2種類の汗腺が存在するワキは、身体の中で特にニオイを発しやすいといわれています。デオドラント剤によるニオイ対策も心がけましょう。

衣類のニオイに注意

汗のニオイは人によってさまざまですが、洗濯ものの生乾きのようなちょっと酸っぱいニオイは、衣類からニオイが出ている可能性があります。衣類のニオイ対策にも目を向けてみましょう。

デオドラント製品を入浴後に使用する

入浴後の身体はもっとも清潔で、その状態を保つことが汗とニオイの対策にもなります。入浴後にウォーターやスプレーなどでケアしておくと、寝ている間に増えるイヤなニオイのもとも抑えることができます。

まとめ:汗と上手に付き合えるようにしよう

体温調節のために汗をかけるのは人間と馬だけといわれています。長時間の作業ができるとか、長距離を走れるとか、それは汗をかくからできること。私たちが馬力を発揮するうえで汗はとても重要なのです。汗を負担に思うシーンもありますが、デオドラント製品を使用するなどのケアをして、汗と上手に付き合っていきましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。