インフレや地政学リスクの高まりなどを背景に、近年国内の不動産価格は上昇を続けています。こうしたなか「いまが最高値なのでは」「いまから不動産を買っても損するだけでは」と考える人もいるでしょう。はたしてほんとうにそうなのか?

一級建築士の三澤智史氏が、最新の市場データをもとに現状を分析。安定成長を見据えた投資戦略から不動産投資の具体的なはじめ方まで、詳しく解説します。

地価、マンション…不動産市場は軒並み上昇基調

昨今、日本の不動産市場価格が上昇しています。

下でみていくように、具体的な数値からも上昇基調にあることは間違いありません。ただし、これは平成不動産バブルのような“投機に依存した上昇”ではなく、“着実な成長”です。

価格上昇の主な要因として、都心部では円安を背景とした海外からの投資と再開発、郊外では都心部の不動産価格高騰による人気の分散などが挙げられます。また、建設資材の高騰が業界の課題となっているものの、この課題も結果として不動産価格を押し上げる要因のひとつとなっています。

マンション価格…バブル崩壊後「最大の伸び」

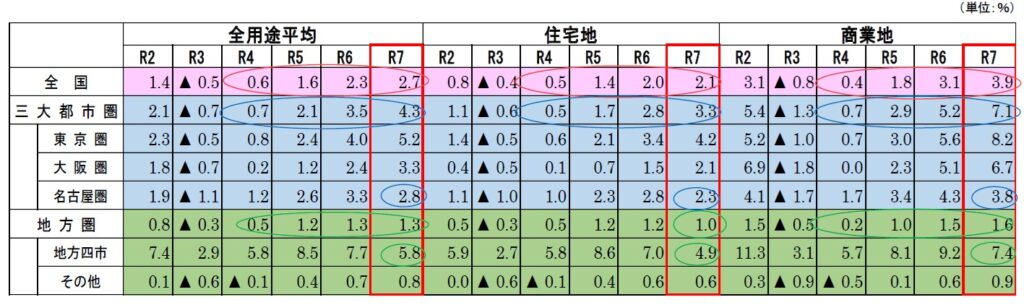

国土交通省が発表した地価公示※1によれば、2025年の全国平均地価上昇率は2.7%とバブル崩壊後最大の伸びとなっています。もっとも、バブル絶頂期(1991年)の上昇率11.3%と比較すると、伸び方は明らかに穏やかです。

[図表1]全国の地価動向

出所:国土交通省「令和7年地価公示の概要」

また、株式会社不動産経済研究所が発表した市場動向のデータ※2によれば、2024年のマンション市場は全国平均で6,082万円(前年比2.9%増)と、8年連続で値上がりしています。首都圏では3.5%という一時的な価格下落が見られたものの、全体としてはおおむね上昇傾向が続いているといえるでしょう。

[図表2]マンション価格推移(全国’15~’24年)

出所:株式会社不動産経済研究所「全国新築分譲マンション市場動向2024年」

また、近畿圏では14.8%という大幅な上昇を記録しています。一般的に、過熱感があれば都心に人気が集中しますが、現状は必ずしもそうではなく、都心部の需給調整と郊外・地方への実需人気分散の結果が現れたデータといえるでしょう。

建築費…21年~23年にかけて指数が急激に上昇

建築費の高騰要因についても分析が必要です。国土交通省の建築費指数※3によると、2015年度を100とした場合、2025年3月の建築費指数はRC造の集合住宅で136.0、木造の住宅で141.1と、建築費の高額化が顕著に示されています。特に2021年から2023年にかけて指数が急激に上昇していることも読み取れます。

[図表3]2025年3月の建設物価建築費指数(東京:2015年平均=100)

出所:一般財団法人建設物価調査会「建設物価 建築費指数」

この急激な上昇の主な要因として、ロシアのウクライナ侵攻によるサプライチェーンの混乱と、新型コロナウイルス感染症拡大によるサプライチェーンの寸断が挙げられます。これらの要因に加え、世界的なインフレにともなう原材料費の高騰も建築費を押し上げる要因となりました。

日本の不動産市場に眠る「投資チャンス」

現在の日本の不動産市場は、健全な成長によって着実なリターンが期待できる投資チャンスを秘めています。

都市部の利便性を活かした戦略

人口の都市部集中は依然として続いており、利便性の高いエリアでは安定した入居率が見込めます。長期的な家賃収入を狙う投資家にとって大きな魅力です。

また、都市部再開発エリアであれば、大きな値上がり益も期待できます。大都市圏を中心に進められている再開発プロジェクトは周辺地域の利便性を向上させ、地価や物件価格の上昇を促します。将来的なキャピタルゲインを狙う投資家にとって狙い目です。

実際、東京都内の湾岸エリア・駅周辺の再開発地区・郊外都市の工場移転地では、地価や家賃などが大幅に上昇する事例がみられます。東京都中央区の湾岸エリアにある晴海フラッグは、記憶に新しくわかりやすい例といえるでしょう。

地方都市の中古物件による戦略

地方都市における築年数の経過した木造物件や戸建ては、都市部に比べて安価に入手できるケースが多く、減価償却による節税効果も期待できます。たとえば、築22年超の木造住宅は4年で減価償却が可能です。

さらに、これらの物件をリノベーションして魅力的な賃貸物件に再生させることができれば、安定したインカムゲインと物件価値向上によるキャピタルゲインの両方を狙うことができます。郊外ならではの広い土地付き物件であれば、駐車場ニーズに応えるなど、付加価値を高めることも可能です。

空室、経年劣化…把握しておきたい「4つ」の不動産投資リスク

不動産投資には確かな可能性がある一方、重大なリスクも存在します。リスクを理解して回避・軽減する方法を知っておくことで、より安心で安全な不動産投資を実現できるでしょう。

1.金利上昇

日本銀行の金融政策変更にともない、今後数年間は金利上昇の可能性があります。変動金利で融資を受けている場合、返済額の増加によってキャッシュフローが悪化する恐れもあるため注意が必要です。

金利上昇リスクに対しては、固定金利での借り入れを検討するか、余裕を持った返済計画を立てておくことが重要でしょう。また、複数の金融機関から融資条件を比較検討し、最適な条件を選ぶことも有効な対策です。

2.地方物件の空室

地方都市や郊外の物件は購入価格が安い一方、人口減少による空室リスクの増加には注意が必要です。空室リスクを軽減するため、物件のリサーチは都心部以上に入念に行う必要があります。

都心部に比べて参入障壁が低い分、現状は難易度が高いというのが正直なところです。

3.経年劣化による修繕費用

築年数が経過するにつれて、建物の修繕やメンテナンス費用が増加します。これらの費用を見込まずに物件を購入すると、予想外の出費により収益性が悪化する可能性があります。物件購入前に築年数や修繕履歴を確認し、現実に即した修繕費用を計画することが重要です。

不測の事態に備え、物件の地域や築年数に見合った保険の加入も考えたほうがいいでしょう。

4.リフォーム会社の倒産

資材高騰や人手不足により、経営が成り立たず倒産するリフォーム会社が増えています。リフォームの途中でその会社が倒産すると、リフォームを依頼した投資家は支払った費用を回収できず、リフォームが終わらないまま損失だけを残してしまう状況となります。

リフォーム会社の事業規模やこれまでの実績を確認し、健全な会社であると判断することが必要です。

また、リフォーム費用を無理に抑えようとせず、リフォーム会社にとって工事しやすい相場の費用で依頼することも重要です。倒産リスクを回避できるとともに、結果として物件の仕上がりが良くなって物件価値が高まるなど、大きな費用対効果が期待できます。

市場は“安定成長段階”…不動産投資の「成功のカギ」は

これまでみてきたように、現在の不動産市場はバブル期と異なり、実需に基づいた安定成長の段階といえるでしょう。不動産投資に興味・関心がある人は、市場動向を注視しながら自身の状況を踏まえて不動産と向き合ってみてください。

ただし、金利上昇、国内外の経済情勢変動といった不安定な要因には注意が必要です。利息の支払い増や賃料下落、空室率上昇といったリスクは常に頭に入れておくことをおすすめします。

市場動向を常に注視し、専門家の意見を参考にしながら冷静な判断を下すことが、不動産投資成功のカギといえるでしょう。

〈参照・出典〉

※1 国土交通省土地政策審議官グループ「令和7年地価公示の概要」

※2 株式会社不動産経済研究所「全国 新築分譲マンション市場動向 2024年(2025年2月26日)」

※3 一般財団法人建設物価調査会「建設物価 建築費指数」

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。