投資を始めてみようとしたものの、聞き慣れない用語や横文字だらけで、挫折してしまった…そんな経験はありませんか?今回は、投資初心者がトライすることが多い「投資信託」や「株式投資」にまつわる用語と「よく聞くけれど、いまいちわからない」という声が多い用語を中心に、ファイナンシャルプランナーの西山美紀さんがわかりやすく解説します。

株価や景気を知るために知っておきたい用語

投資をはじめると、日本や世界の景気や株の動きに興味が芽生えるはず。テレビや新聞などにも頻出する、次の用語を覚えておきましょう。

日本の株価の動きがわかる「TOPIX」「日経平均株価」

1.日本企業の成長や日本経済への期待がつかめる指標

2.日本を代表する企業の株価から算出

3.東証の市場には、3つの区分がある

▼もっと詳しく!

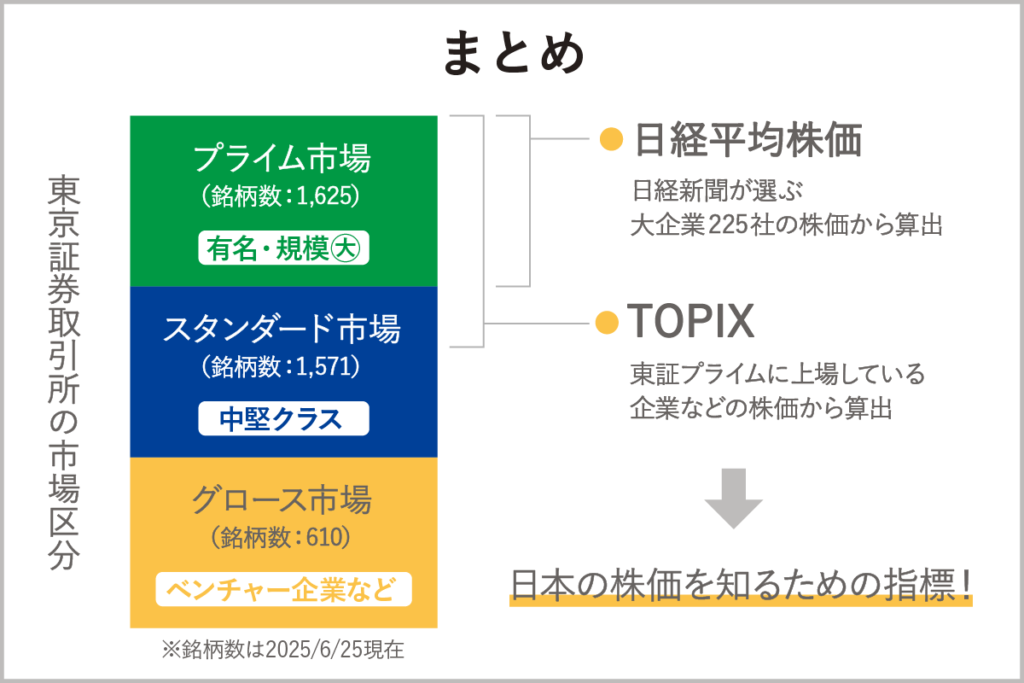

まず、ニュースでもよく出てくる「東証」についておさらい。東証は「東京証券取引所」の略で、日本の株式市場の一つで、国内最大規模の証券取引所です。証券取引所で株式が売買できる企業を「上場企業」といい、上場していない企業は「未上場企業」と呼ばれます。

日本には主な証券取引所が4か所(東京、名古屋、福岡、札幌)にあり、東京証券取引所には、主にグローバル企業や大企業が上場しています。

以前は、東京証券取引所は東証一部、二部、ジャスダック、マザーズに分かれていましたが、2022年4月より再編され、プライム市場(=日本を代表する大企業で、株がたくさん売買され、経営の透明性やルールが整っている企業)、スタンダード市場(=事業が安定的な中堅企業)、グロース市場(=今後の成長が期待される新しい企業)の3つになりました。

「TOPIX(トピックス)」とは、Tokyo Stock Price Indexの略称で、東証株価指数のこと。東証プライム市場に上場している企業などの株価から算出された指数です。幅広い業種で大企業から小さめの企業まで約1,700社が含まれ、日本経済全体のバロメーターとして使われます。

「日経平均株価」は、基本的に東証プライム市場に上場している企業から代表的な225社が選ばれ、その株価から算出された指数。大企業や有名企業が多く、日本の大企業が好調かどうかの参考になります。

米国の株価の動きがわかる「NYダウ」「S&P500」「ナスダック」

1.アメリカ企業の成長やアメリカ経済への期待感がつかめる

2.NYダウは大企業30社、S&P500は大企業500社の株価から算出

3.ナスダックは新興企業・ハイテク企業が多め

▼もっと詳しく!

NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数は、アメリカの代表的な株価指数。この指数を見ると、アメリカの経済の現状や先行きへの期待感がわかります。

「NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株30種平均)」は、ニューヨーク証券取引所とナスダックに上場しているアメリカの代表的な大企業30社の株価から算出された指数。歴史が最も古く、アメリカの大企業が好調かどうかの参考になります。

「S&P500(スタンダード&プアーズ500)」は、ニューヨーク証券取引所とナスダックに上場しているアメリカの代表的な大企業500社の株価から算出された指数。米国株式市場の約8割をカバーし、アメリカの経済全体の様子がわかるため、投資家にも注目されています。

「ナスダック総合指数(NASDAQ総合指数)」は、ナスダック市場に上場する約3,000以上のハイテク企業や新興企業の株価から算出された指数。成長性が高い企業が多く、値動きが大きめで、アメリカのハイテク企業や成長企業の動きを見る目安として使われます。

運用はプロにお任せ!「投資信託」にかかわる基本の用語

「投資信託」はNISA口座で少額からでも購入しやすく、投資初心者が投資デビューとして活用することも多いでしょう。でも、「そもそもどんなものかわからない」という人もいるかもしれません。まずは基本をしっかり押さえておきましょう。

プロがいろいろな株や債券に分散投資「投資信託」

1.あなたに代わって、プロがいろいろな商品に分散投資

2.月100円や1,000円などの少額から投資できる

3.その投資信託商品の1口あたりの価格を「基準価額」、全体に集まっている資金を「純資産総額」という

▼もっと詳しく!

「投資信託」とは、多くの人から集めた資金を、プロ(ファンドマネージャー)がまとめて運用してくれる金融商品です。株式、債券、不動産など、さまざまな資産に分散投資できるのが特徴です。

資産は、分散して運用することでリスクを抑えることにつながります。個人でさまざまな商品に分散するには、お金や手間がかかりますよね。でも、投資信託ならプロが運用を行い、分散投資してくれるのです。積み立てもできるため、長期でコツコツ運用することに向いています。

ちなみに、投資信託は「ファンド」と呼ばれることもあります。投資信託では、1口あたりの価格を「基準価額」といい、毎日この価格が変わります。投資信託の規模の大きさがわかるのが「純資産総額」です。この金額が大きければ、多くの投資家から人気があることの目安となります。

投資信託の取扱説明書「目論見書」

1.その投資信託の特色や運用方針を詳しく説明するもの

2.どんな商品に分散投資をしているのか、割合の目安などがわかる

3.コストやこれまでの運用実績などもわかる

▼もっと詳しく!

投資信託でプロに運用を任せる際には、大切なお金を預けるわけですから、自分が一体どんなものに投資をするのかを理解しておくことが大切です。

投資信託の取り扱い説明書ともいえるのが「目論見書(もくろみしょ)」です。

どんな運用目的でどんな商品に投資をしているのか、リスクがどれだけあり、過去はどんな運用成績だったのかがわかり、保有中にかかるコストなども記載されています。

投資家(投資する人)が、内容をよく理解してから買うことができるように、金融庁から目論見書を作成し公開することが義務付けられています。PDFファイルや紙のパンフレットなどで誰でも読むことができます。

特定の株価指数に連動する「インデックスファンド」

1.指数(=インデックス)と同じ値動きを目指す

2.運用方針がシンプルでわかりやすい

3.決まったルールで自動投資されるため、コストが安め

▼もっと詳しく!

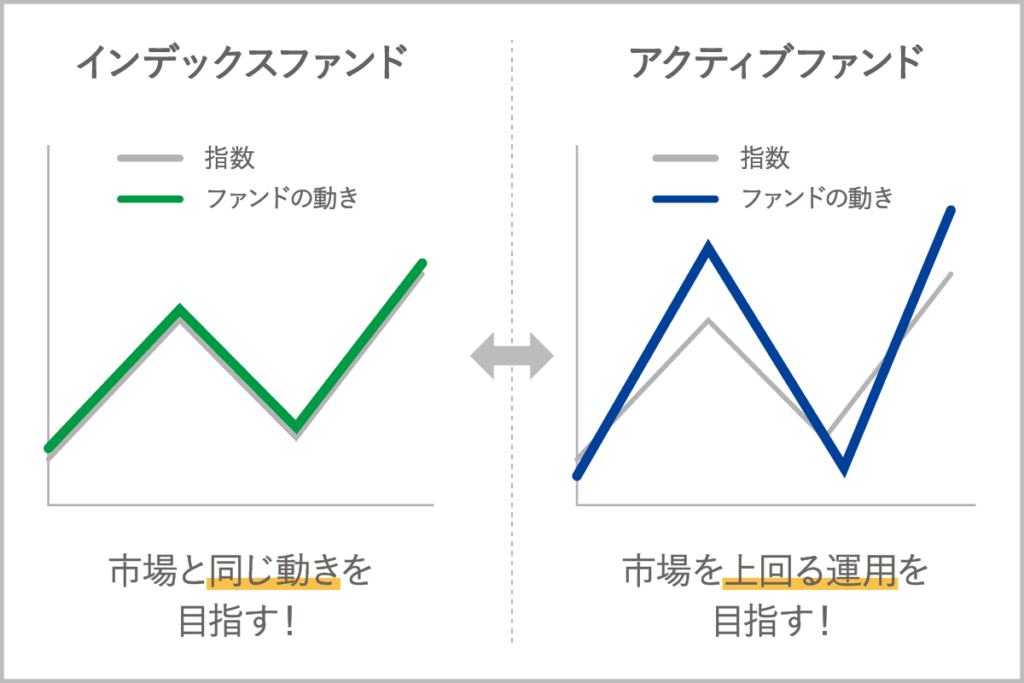

投資信託は、運用方針により「インデックスファンド」と「アクティブファンド」に分けられます。

「インデックス」とは「指数」のことで、株式指数などの市場全体の動きを示す指標を意味します。

「インデックスファンド」とは、日経平均株価やS&P500などの特定の「指数」と同じ値動きを目指す投資信託です。日経平均株価に連動するインデックスファンドであれば、日経平均株価に組み込まれた225社にまとめて投資するイメージです。

指数に組み込まれている銘柄で構成されるため、プロが頻繁に売買することがなく、コスト(信託報酬 ※以下詳細解説があります)が抑えられます。運用方針がわかりやすいため、投資初心者にも向いていると言えるでしょう。

市場平均以上のリターンを目指す「アクティブファンド」

1.市場平均を上回るリターンを目指す

2.投資信託によって、運用方針が大きく異なる

3.プロ(ファンドマネジャー)の手腕が問われ、コストが高め

▼もっと詳しく!

「アクティブファンド」とは、市場平均を上回るリターンを目指すタイプの投資信託です。

プロ(ファンドマネジャー)が運用方針を決め、それにあわせた市場分析や銘柄選び、売買を行います。その費用がかかる分、インデックスファンドに比べて信託報酬などの手数料が高めです。

リターンはファンドマネジャーの腕次第。そのときの相場にも大きく左右されるため、投資信託によって運用成績は異なります。

アクティブファンドを検討する場合は、目論見書をじっくり読み、運用方針やコストなどに納得してから投資をすることが大切です。

運用してくれるプロへの手数料「信託報酬(運用管理費用)」

1.投資信託の保有中に差し引かれるコスト

2.運用してくれるプロや会社への手数料のようなもの

3.インデックスファンドは安めで、アクティブファンドは高め

▼もっと詳しく!

「信託報酬(運用管理費用)」とは、投資信託を保有している間、ずっとかかる費用のこと。運用をしてくれる会社やファンドマネジャーへのお礼のようなものです。お任せしている報酬として「信託報酬」とこれまで呼ばれてきましたが、最近は、運用や管理をしてもらっている費用だとわかるように「運用管理費用」と呼ばれることも多くなりました。

信託報酬は1日ごとに投資信託の純資産から自動的に差し引かれます。年率1%なら、1年間で信託財産全体のおよそ1%がコストとして差し引かれるイメージです。

特定の指数に連動するインデックスファンドはこの信託報酬が安めで、プロの手間がかかるアクティブファンドは高めです。

保有中はずっと差し引かれるコストなので、長期投資の場合はリターンにも大きく影響します。そのため、投資信託を選ぶ際には見合うコストかどうかをしっかりチェックする必要があります。

自分で選んだ企業に投資!「株式投資」にかかわる基本の用語

投資先と運用をプロに任せる投資信託に対し、自分で選んだ企業に投資できるのが「株式投資」。よく出てくる用語についても、押さえておきましょう。

自分で選んで自分で売買「株式投資」

1.どの企業に投資するか、自分で決めて自分で売買

2.株主優待や配当金などを得られることも

3.複数の銘柄に分散投資するには、まとまった資金が必要

▼もっと詳しく!

「株式投資」とは、自分で投資先の企業を選び、その株式を売買したり、配当金を受け取ったりすることで利益を得る投資手法です。

出資して株を保有することで“株主”となり、配当金のほかに株主優待がもらえることもあります。また、100株以上などの大きな単位で株を保有すると、株主総会で議決権を行使できます。

ただし、株価は、その会社の業績やニュース、市況によって大きく変動します。投資信託の場合は、あらかじめ複数の銘柄に分散投資されていますが、個別株での投資の場合は、自分で複数の株を購入して、分散投資を行う必要があります。

資産運用初心者の人は、まずは少額で幅広く分散投資ができる投資信託からはじめ、慣れてきたタイミングで、株式投資にチャレンジするのが良いでしょう。

企業の利益を分けてもらえる「配当金」

1.企業の利益の一部を年1回~数回もらえる

2.配当金の有無や金額は、銘柄によって異なる

3.高い配当金を出す会社は「高配当銘柄」と呼ばれる

▼もっと詳しく!

「配当金」とは、企業の利益の一部を株主が受け取れるお金のこと。利益が出た場合に受け取れますが、必ずもらえる保証はありません。

また、企業によって、支払いの時期や回数、金額は異なります。

配当金を多めに出す会社は「高配当銘柄」とも呼ばれ、配当を目当てに投資をする人に人気です。

投資をする際には、利益に対して約20%の税金がかかりますが、配当金を受け取る場合もこの約20%の税金が差し引かれます。

ただし、利益に税金がかからないNISA口座で投資をしている場合は、配当金にも税金がかからず、配当金をまるごと受け取れます。そのため、NISAでの高配当銘柄への投資は注目されているのです。

ただし、会社の業績や方針などによって、配当金の金額や有無は変わることがあるため、注意が必要です。

株主へのお礼として贈られる「株主優待」

1.株主にお礼として年1、2回贈られるプレゼント

2.日本の上場企業の3~4割が実施

3.途中で優待の内容が変わる場合や中止になる場合もあり

▼もっと詳しく!

「株主優待」とは、企業が株主にお礼としてプレゼントを贈る制度です。

年1、2回、株の保有状況に応じて、自社商品や割引券、優待券などが贈られることから、株主優待を目的として株式投資をする人もいます。株式投資のメリットの一つですが、企業によっては株主優待を実施していない場合があるため、注意が必要です。

株の保有数が多かったり、株の保有期間が長かったりすると、より充実した株主優待を受けられる企業もあります。また、株主優待のファンが多いと、株価が下がりにくい傾向があるとも言われています。

株主優待を受け取るには、各銘柄で決められている「権利確定日」に株主名簿に記載される必要があります。そのためには「権利付き最終日(権利確定日の2営業日前)」までに株式を保有している必要があります。また、企業によっては保有株数や保有期間などの条件もあります。

ただし、権利付き最終日前後から権利付き最終日を過ぎるあたりまでの期間は株価が動きやすいため、注意が必要です。また、株主優待は内容が変わったり、中止になったりする場合があるので留意しましょう。

資産運用で得られる利益についての用語

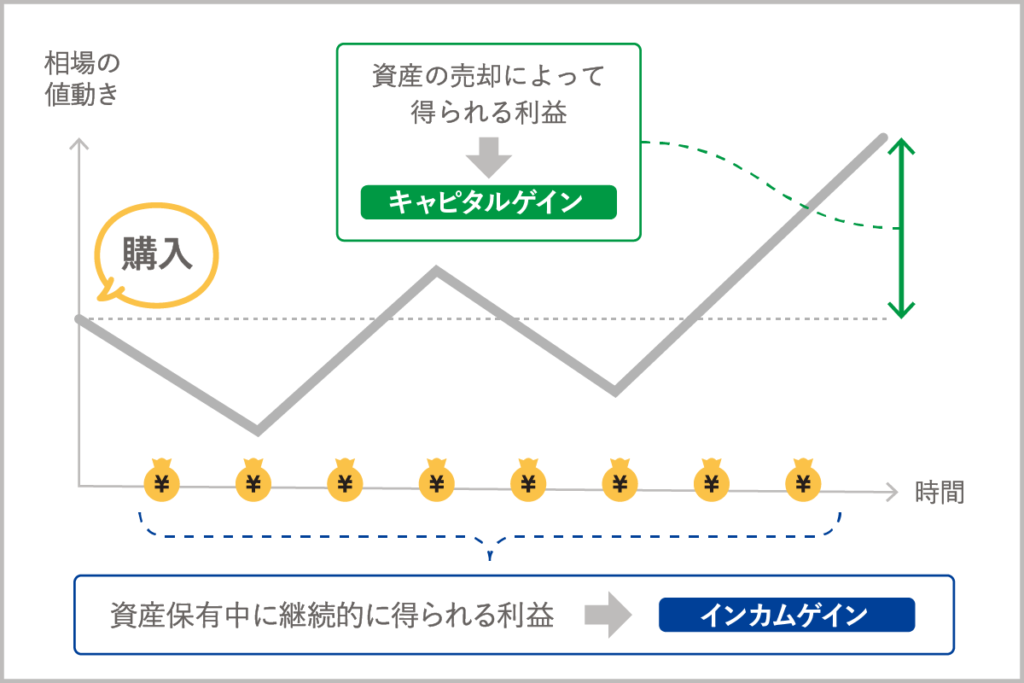

資産運用で得られる利益は、大きく分けて2つあります。それぞれをきちんと理解して、自分がどんな商品を買うか考えてみましょう。

資産保有中に継続的に得られる利益「インカムゲイン」

1. 資産保有中に継続して得られる利益

2. 株式なら配当金、投資信託なら分配金などの見返り

3. 約20%の税金がかかるが、NISA口座なら非課税に

▼もっと詳しく!

「インカムゲイン」とは、資産を保有している間に得られる継続的な利益のことです。株式なら配当金や株主優待、投資信託なら分配金(投資信託の運用によって得た利益などから投資家に還元するお金)がそれにあたります。

なお、利益を受け取らずに再投資をすることで、複利効果(元本と利益を投資することで、さらに利益を得ること)が期待できるため、インカムゲインの使い方についても工夫することが大切です。

資産の売却によって得られる利益「キャピタルゲイン」

1.購入時の価格より、高い価格で売ることで得る利益(=売却益)のこと

2.価格が上がれば儲かるが、価格が下がると損になる

3. 約20%の税金がかかるが、NISA口座なら非課税に

▼もっと詳しく!

「キャピタルゲイン」とは、株式投資や投資信託で購入価格より値上がりしたタイミングで売却することで得られる利益のことです。

例えば、100万円で株を買い、110万円に値上がりしたときに売れば、差額の10万円がキャピタルゲインです。「値上がり益」とも言います。

ただし、一般的には利益に対して約20%の税金がかかるため、10万円の利益が出た際には、約2万円の税金が差し引かれ、約8万円の利益になります。利益に対して税金がかからないNISA口座で投資をした場合は、10万円の利益をまるごと受け取れます。

値上がりすれば得られる利益ですが、値下がりしたら損になることに注意が必要です。

マネー研究会からの一言

資産運用にまつわる用語は聞き慣れないものも多く、投資初心者の人は「なんだか難しい…」と感じるかもしれません。しかし、少しずつ資産運用の情報に触れ、実際に取り組んでみるうちに、理解できるようになっていくはずです。今回の記事から、一つでも多く理解を深めて、資産運用のはじめの一歩を踏み出してみましょう。

西山美紀

ファイナンシャルプランナー。お金や生き方等をテーマに、単に貯蓄額だけを増やすのではなく、楽しさも増やすお金の貯め方・使い方・増やし方を女性誌やWeb等で発信。著書に『お金の増やし方』(主婦の友社)等。

(監修・執筆=西山美紀 図版=藤田倫央 編集=ノオト)