「想定より利回りが低い」「子どもが生まれ、管理が難しくなった」など、投資物件を売却しようと考える理由は人それぞれです。しかし、自身も大家の経験を持つ山村暢彦弁護士は、「感情に流された売却は損をしやすい」と警告します。不動産投資家が売却を決断する前に押さえておくべきポイントを、法律と実務の両面からみていきましょう。

感情任せは後悔のもと…不動産売却時は「なぜ売りたいのか?」を言語化して

不動産投資における出口戦略(売却)は大きな決断です。しかし、疲れやストレス、管理の煩わしさから「もう手放したい」と感情的に動いてしまうと、あとで後悔することになりかねません。

特に、目的をはっきりさせないまま売ってしまうと、売却後に「あのまま持ち続けていれば……」と感じる可能性が高いです。

売却を検討する理由としては

- 当初想定していた利回りを下回った

- 転居や仕事の変化で現地管理が難しくなった

- 資産を他の投資先に振り分けたい

など、さまざまでしょう。これらはすべて正当な理由ですが、重要なのは「自分はなぜ“いま”この物件を手放したいのか」を言語化して明確にすることです。

売却を検討している人は、まずはその理由を紙に書き出してみてください。目的のない売却は、判断の軸を失いやすく、かえって資産形成にブレーキをかけてしまうリスクもあります。

「収益が落ちたから」「遠方で管理が大変だから」など、理由が明確になると、売却後に後悔する可能性を低くすることが可能です。

書き出したあとは、最低限、次の3つを自問してみてください。

- (書き出した理由が)“いま”売却すべき理由に値するか?

- 他人の言葉に踊らされていないか?

- 売却コストを鑑みても売却したほうがいいか?

最低限、これらを自問したうえでも売却すべきと決断できたら、次のステップに進みましょう。

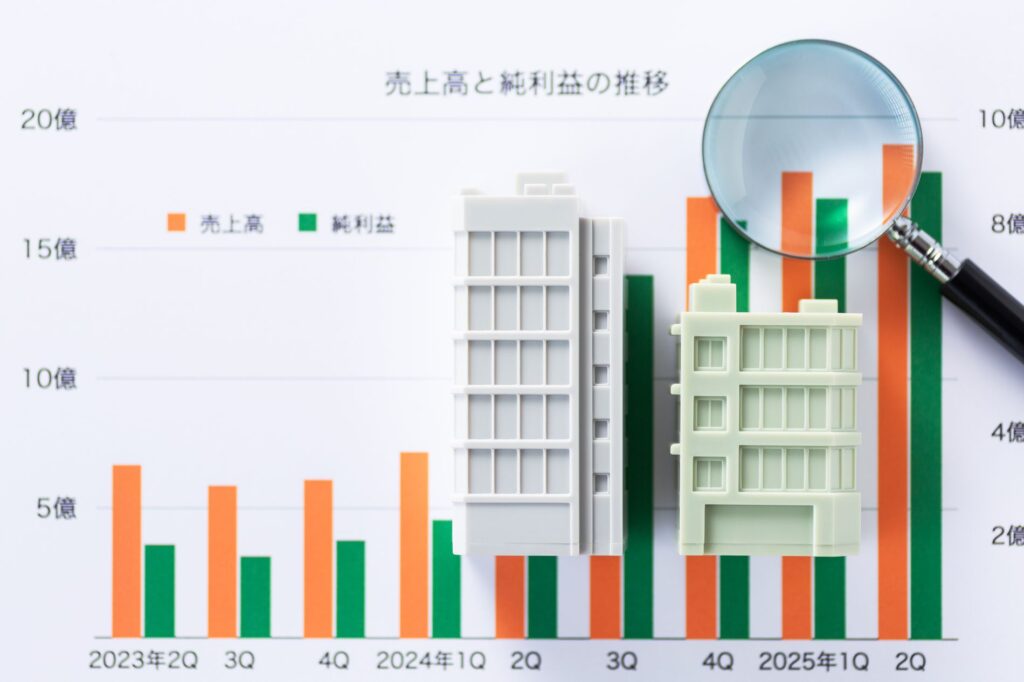

物件の本当の価値は「いまの相場」で把握する

また、売値を検討する際、多くの人が「買ったときはいくらだった」「周辺の似た物件はこのくらいで売れている」といった感覚的な価格に引っ張られがちです。

しかし、不動産の価値は築年数や立地条件、管理状況、周辺環境の変化などによって日々変動します。かつての価格がいまも通用するとは限りません。

たとえばワンルームマンションを新築時に2,800万円で購入し、15年経ったとしましょう。15年の間で首都圏の地価やマンション平均価格は上昇していますが、個別では管理費や修繕積立金の値上げにより2,200万円程度まで値下がりするケースもあります。

近年は特に、管理コストの増加や人口動態の変化が価格に影響をおよぼす傾向が強まっているようです。

こうした現実を踏まえ、売却前には必ず複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。売却価格の妥当性を把握することは、交渉力を高める意味でも重要です。

感情や過去の価格に惑わされず、「いま、この物件はいくらで売れるのか」を客観的に把握することが、後悔しない売却への第1歩となります。

また、「どういう層で、どの程度の条件なら購入するのか?」という具体的な買い手のイメージを持つことも必要でしょう。

当然、売る側は高値で売りたいと考えます。しかし、立地や利回り、築年数、間取りなどを客観的にみたうえで、ターゲットとなる層が「この金額であれば購入しそうだ」などと、具体的にイメージを持てる金額を設定していくことが重要です。

不動産会社はあくまで“有料サポーター”…鵜呑みは要注意

なお、売却をサポートしてくれる不動産会社は当然心強い味方ですが、「売却が成約すれば報酬が発生する」立場でもありますので、話がまとまりやすい≒比較的安い金額に誘導してくる可能性は頭の片隅に置いておく必要があります。

そのため、自分なりに「この金額ならある程度売れるはずだ!」というイメージを固めて、相談しながら進めていくとよいでしょう。不信感をもつのではなく、自分の芯をもって、2人3脚で進めていく必要があるということです。

逆に自分の目線が間違っていて、仲介会社の言葉が正しそうであれば、その真偽を検討しながら自分の物差しを修正していく勉強の機会になります。

「売却コスト」を甘く見てはいけない

不動産を売却すれば、額面どおりの大きな利益が手に入る――そんなイメージを持っていませんか?

しかし実際には、売却価格=手取り金額ではありません。売却に伴う税金や手数料などのコストを見落としていると、「思ったほど手元に残らなかった……」という事態になりかねないのです。

たとえば、譲渡益は税金や不動産会社への仲介手数料が差し引かれます。建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」です。

こうした税務計算は非常に複雑なため、売却前に税理士に相談することを強くおすすめします。収益不動産の確定申告で顧問税理士がいないケースでは、自身で税務署に問い合わせしてでもアウトラインを調べておくべきです。

単発の不動産売却へのアドバイスやコンサルをメイン業務としている税理士は少ないので、このような売却を見据えた顧問税理士との契約も「必要コスト」として織り込んでおくことも必要かもしれません。

いずれにせよ、売却後の資金計画を立てるためにも「実際の手取り額」を正確に把握しておくことが重要です。

こうした譲渡時の諸費用も織り込んだうえで、最終的な手元に残る金額を試算して「なぜ“いま”売るのか」を考えることが重要です。

不動産売却は“終わり”ではなく「再スタートの機会」

不動産の売却は、単なる出口ではなく、次のステージに進むための「再スタートの機会」として捉えるべきです。売却によって得た現金は、新たな投資やライフプランの実現に向けて再配分することができます。

たとえば、管理が煩雑な地方の築古アパートを手放すとします。その資金で都市部のワンルームマンションに買い替えることで、入居率の安定や資産価値の維持が期待できるケースもあるのです。

また、不動産投資自体からいったん離れて、事業投資や教育資金、セカンドライフの資金として活用する選択肢もあるでしょう。

さらに、精神面でも「もう管理や修繕の心配に振り回されない」という安心感を得ることで、生活全体のストレスが軽減される人も少なくありません。

特に築年数の経過した物件は、収益性だけでなく手間の面でも大きな負担となるため、「物件に縛られた生活」から解放されることそのものに価値を見出す人もいます。

つまり、売却とは損得だけではなく、「今後どう生きたいか」「どう資産を活かしたいか」と向き合う機会。視野を広げ、自分にとって本当に価値ある選択をするための一歩と捉えることが大切です。

不動産投資は「長期戦」…柔軟な判断を

筆者自身は、弁護士として勤務して数年で収益不動産の購入に踏み切ったのですが、独立開業や結婚等、ライフスタイルの変化を理由のひとつとして、売却した物件もありました。

実際に経験してみて感じたのは、不動産投資(≒不動産賃貸業)は長い時間をともにする投資手法なので、自分の置かれている状況やライフスタイルの変化によって「最適な投資手法」が変わってくるということです。

「はじめての物件」は、購入時にはリスクを考慮し、比較的金額の低い物件を選びました。しかし、売却を検討した際「数十年後まで保有したいか?」と考えた結果、いったん整理して身軽になったほうがよいとの判断で売却に踏み切りました。

このように、正解はあとになってみないとわからないことも多いものです。

しかし、感情に流されて売買するのではなく、買う際にも売る際にも、「なぜそうするのか?」を言語化して、一度立ち止まってから進んでいくのが不動産投資において非常に重要だと実感しています。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。