腸内環境を整えることが、免疫力アップや美肌効果につながるとして、今や多くの人が注目する「腸活」。発酵食品や食物繊維をバランスよく取り入れることで、身体の内側から健康と美容をサポートできます。

この記事では、腸内環境が身体に与える影響や、腸活の方法、日常に取り入れやすい食材、簡単レシピまで、腸活の基本と実践ポイントをわかりやすくご紹介します。今日から始められる腸活で、健やかな毎日を手に入れましょう。

なぜ「腸活」が注目されるのか?――腸内環境が体に与える影響とは

「腸活」という言葉を耳にする機会が増えましたが、そもそもなぜ腸の状態がこれほどまでに注目されるようになったのでしょうか?まずは、腸内環境が身体や心にどんな影響を与えるのか、その理由とともに分かりやすくご紹介します。

便通が整う

腸内で善玉菌が増えると、腸の蠕動(ぜんどう)運動が活発になり、便通がスムーズになります。便秘や下痢などのお通じのトラブル改善が期待できます。

免疫力が上がる

腸には体内の免疫細胞の約70%が集まっているため、腸内環境が整うことで病気にかかりにくくなったり、アレルギー症状の予防につながるともいわれています。

疲れにくくなる

腸は栄養を吸収するだけでなく、ビタミンB群などを合成する働きもあります。これらのビタミンは疲労回復にも関係しており、腸の調子が良いとエネルギーの巡りもスムーズになります。

肌トラブルの予防

腸内環境が悪化すると、便が腸内で腐敗し、毒素が体内に再吸収されてしまうことも。それが肌荒れの原因になるケースもあります。腸を整えることで、肌の調子も整いやすくなります。

ダイエット効果

腸内で生成されるビタミンB群は代謝を促進する働きがあり、また話題の「短鎖脂肪酸」には脂肪の蓄積を防ぐ作用も。腸活により、太りにくい体質に近づける可能性があります。

睡眠の質が上がる

睡眠ホルモン「メラトニン」を作るためには、必須アミノ酸「トリプトファン」が必要で、これは主に腸内で合成されます。腸内環境が整えば、ぐっすり眠れて疲れも取れやすくなります。

実は身体面のみならず、腸内環境とメンタルには深い関係があります。

私たちが食事で摂るトリプトファンは、腸で吸収されて血液を通り脳へ運ばれ、そこでセロトニンに合成されます。セロトニンは「幸せホルモン」と呼ばれ、気分安定やストレス緩和に寄与するため、トリプトファンの摂取はメンタルヘルスにとても重要です。

一方、体内のセロトニンの約90%は腸で生成されます。腸で生成されたセロトニンは血液脳関門を通れないため、脳内のセロトニンに直接作用することはありません。

腸内のセロトニンは腸の運動や消化、自律神経や免疫系の調整に関与し、腸内環境が整うことで身体機能がスムーズになり、結果的に心身の健康につながると考えられています。

腸内環境の状態はどう判断すればいい?

「腸内環境が大事」とよく聞くけれど、自分の腸が今どんな状態なのか、目には見えないから分かりにくいですよね。そんなときに注目したいのが、“便のサイン”です。便は腸から届くとても正直なメッセージ。毎日の便を少し意識することで、あなたの腸内環境の調子がわかってきます。

腸内環境の状態をチェックする方法を解説していきます。まず、基本は便が「出るか出ないか」だけではなく、色・形・においにも目を向けてみましょう。

- 黒っぽい便→ 悪玉菌が多くなっている可能性が。お肉や脂っこいものの食べすぎかもしれません。

- 明るい茶色(かつお節のような色)→ 善玉菌が優位になっているサイン。腸が整っている理想的な状態です。

形も重要です。バナナのような滑らかな形が最も良い状態です。逆にコロコロとした硬い便や、水っぽい便が続くようなら注意が必要です。

ちょっと気になるけど大事なのがにおい。悪玉菌が多いと、独特のにおいが強くなることも。また、トイレの汚れ具合や、排便後のスッキリ感も腸内環境のバロメーターになります。「毎日出てるから大丈夫」と思っていても、よく見ると便からのサインが隠れているかもしれません。

便秘の定義は「出ないこと」ではなく「すっきり出ないこと」。たとえ2〜3日に一度でも、出た後にお腹が軽くなるような感覚があれば問題ありません。大事なのは、便がスムーズに出ているか、お腹の張りがないかといった“質”の部分です。

便秘のタイプは主に4つ。それぞれの原因と特徴

「なんとなくお腹が重たい」「毎日出ないのが普通になってる」――そんな悩みを抱えている方は、実はとても多いといわれています。しかし、ひとことで“便秘”といっても、その原因はさまざま。

まずは自分がどのタイプかを知ることが、腸活への第一歩です。ここでは、便秘の代表的な4つのタイプとその特徴、なりやすい生活習慣についてご紹介します。

腸の動きが悪いタイプ

このタイプは、腸そのものの「ぜん動運動」が弱くなっている状態。便が硬くなり、何日も出ずに塊で“どーん”と出ることが多く、すっきりしないのが悩みの種という方がほとんどです。筋肉が少なかったり、座りっぱなしの生活が続くことで、腸が便をスムーズに押し出せなくなってしまうのです。

原因: 運動不足、筋力の低下

なりやすい人: 高齢者、女性、事務仕事が多い方

ストレスタイプ(過敏性便秘)

ストレスによって腸が敏感に反応し、動きが早くなったり遅くなったりします。そのため、「便秘と下痢を交互に繰り返す」という不安定な状態になりがち。お腹が痛くなりやすく、気持ちの浮き沈みとも連動して体調が崩れやすいタイプです。冷たい飲み物や刺激の強い食べ物にも注意が必要です。

原因: 精神的ストレス、冷たい飲み物、刺激物

なりやすい人: 真面目で繊細、感情の波を受けやすい方

タイミングを逃す我慢タイプ

「今はちょっと無理」と排便を我慢してしまうことで、便が腸の中に長くとどまり、水分が抜けて硬くなります。一度直腸まで下りてきた便が戻ってしまい、再度出てくる頃にはすっかり硬く…。便の前半は黒っぽく、後半が明るい色のグラデーション便になることもあります。

原因: 排便のチャンスを逃す習慣(仕事中や外出先など)

なりやすい人: 忙しくてトイレのタイミングを後回しにしがちな方

ダイエットタイプ

「野菜は食べてるのに便が出にくい…」という人は、総摂取量が足りていないかもしれません。食物繊維が豊富でも、そもそも量が少ないと便のかさが足りず、排出力が弱まってしまいます。便の量が少なく、力んでもなかなか出ない…。滑りも悪く、出しづらいという人が多いです。

原因: 食事量の減少、食物繊維の不足

なりやすい人: 無理なダイエットをしている方、食事量が極端に少ない方

便秘にはさまざまな原因があり、それぞれに合ったケアが必要です。「私ってどのタイプかもわからない…」という人は、1週間ほど便の状態を観察してみましょう。色・形・頻度などをメモするだけで、身体からのサインが見えてきます。腸はとても正直です。あなたの毎日の習慣を、ちゃんとカラダが教えてくれていますよ。

美味しく健康に!腸に良い食事とは?

腸内環境を整えるには、乳酸菌や発酵食品を摂ればいい――そう思っていませんか?

実は、腸に良い食品には2つのアプローチがあり、それぞれ「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」と呼ばれています。

ここからは、それぞれの違いや、効果的な取り入れ方、腸活におすすめの朝食メニューまでをご紹介します。

プロバイオティクスとは?

プロバイオティクスとは、「生きたまま腸に届いて良い働きをしてくれる微生物」のこと。代表的なものには、乳酸菌やビフィズス菌などがあります。腸内の善玉菌が活性化するためには、まずこの“生きた菌”を取り入れることが大切です。

| 動物性乳酸菌 | ヨーグルト、チーズ、乳酸菌飲料など |

| 植物性乳酸菌 | 味噌、ぬか漬け、甘酒、キムチなど |

プレバイオティクスとは?

一方のプレバイオティクスとは、「腸内にすでにいる善玉菌のエサになる食品成分」のこと。これを一緒に摂ることで、善玉菌が元気になり、腸内フローラが整いやすくなります。

代表的なのは、野菜、果物、海藻、豆類などに多い「食物繊維」と、玉ねぎ、バナナ、アスパラガス、大豆製品などに多く含まれる「オリゴ糖」です。

プロバイオティクス(菌)+ プレバイオティクス(エサ)をセットで取り入れることが、腸活ではとても重要なのです。

プロバイオティクスとプレバイオティクスを同時に摂れる食事といえば、実は味噌汁。味噌には生きた菌が、具材の野菜には食物繊維がたっぷり。シンプルながら理にかなった一品です。

日本人はもともと、油の消化が得意ではありません。ところが、欧米化した食生活により、脂っこい食事が増え、腸内細菌のエサとなる食物繊維が不足しがちに。その結果、腸内環境が悪化している人が増えています。

また腸内細菌は、母親から子どもへと引き継がれるもの。生活習慣が変わっても、身体のしくみや腸内設計自体はすぐには変わらないため、日本人の腸にはやはり和食ベースの食事が合っているといえるでしょう。

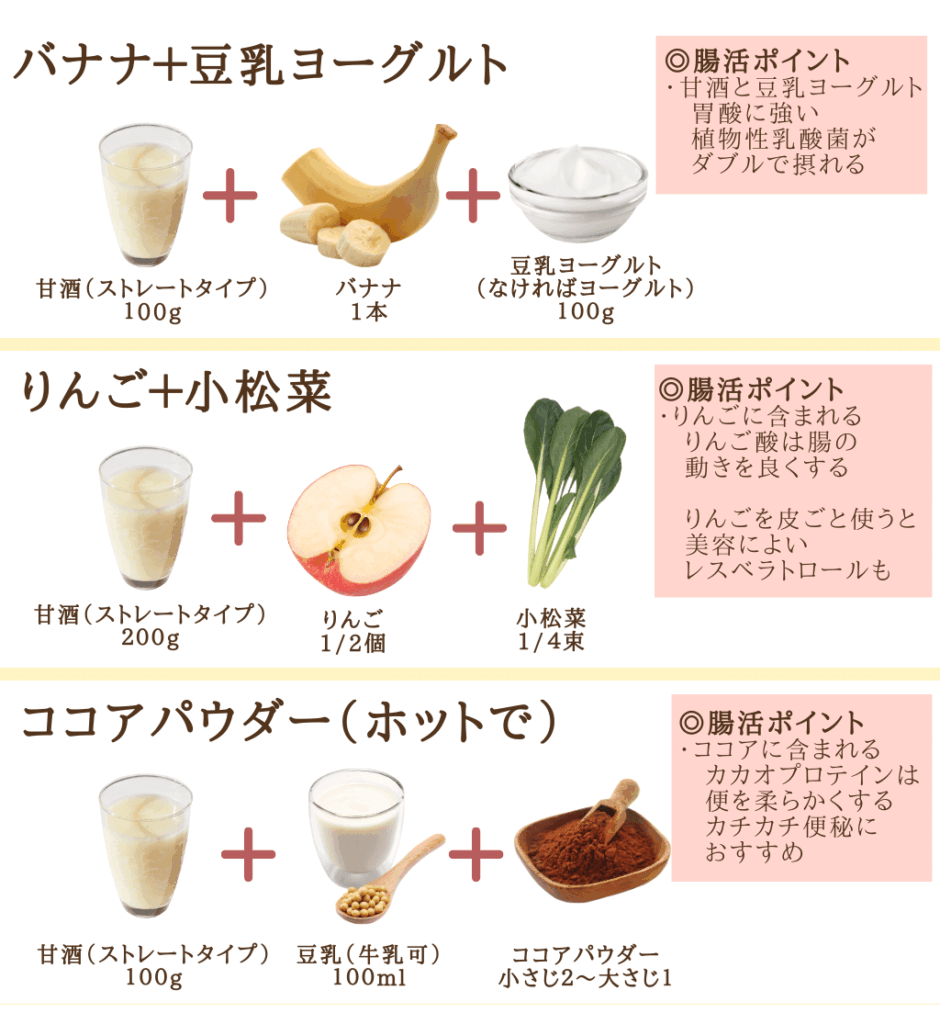

腸がよろこぶ!朝食に取り入れたい「腸活ドリンク」3選

一日のはじまりに、身体と心が整う朝食を。腸内環境を整えるためには、朝の食事がとても重要です。最後に、加勢田さんおすすめの発酵食品や食物繊維を手軽に取り入れられる、甘酒をベースにした腸にやさしい朝のドリンクをご紹介します。

1.バナナ+豆乳ヨーグルト

甘酒(ストレートタイプ)100g

バナナ1本

豆乳ヨーグルト(なければヨーグルト)100g

2.りんご+小松菜

甘酒(ストレートタイプ)200g

りんご1/2個

小松菜 1/4束

3.ココアパウダー

甘酒(ストレートタイプ)100g

豆乳(なければ牛乳)100ml

ココアパウダー 小さじ2~おおさじ1(お好みで)

腸活は「毎日がんばる」よりも「毎日少しずつ」がコツ。朝の食事を少し見直すだけで、腸内環境はゆっくりでも着実に変わっていきます。摂取した食品は24〜72時間後に便として現れるため、早い人なら翌日には変化を感じられることも。

ただし、腸内環境そのものが改善して安定するには1〜2週間はかかるといわれています。だからこそ、一度取り組んだ方法を短期間でやめてしまうのではなく、「楽しみながらコツコツ続ける」のが腸活成功の秘訣です。

まとめ:毎日の食事で、腸から健やかな私へ

腸活は、ただの流行ではなく、身体と心の土台を整えるための大切な習慣です。発酵食品や食物繊維を上手に取り入れることで、便通の改善はもちろん、免疫力や肌の調子、メンタルの安定にもつながります。

難しく考えず、まずは朝の一食から。今日から“腸にいいこと”始めてみませんか?

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。