民泊経営はどのくらいの年収なのか、気になる方も多いでしょう。民泊は高い収益が期待できるビジネスですが、実際にはさまざまな要素に左右されます。

本記事では、観光庁の調査データをもとに民泊経営の平均年収や、収益を増やす具体的な方法を解説します。理解しておくことで、民泊で初期から効率よく収益を上げ、年収を増やす手順が明確になるでしょう。

民泊で早期に安定した年収を得るために、ぜひ参考にしてください。

民泊経営の年収はどのくらい?

民泊経営者の平均年収は物件数や運営方法によって大きく異なるものの、一般的には数百万円程度です。民泊新法(住宅宿泊事業法)下での民泊運営を例にすると、東京都内で1泊2万円として最大180日営業した場合、年間売上は360万円になります。

しかし、実際には売上から初期費用や運営コストを差し引くため、年収はさらに下回ります。

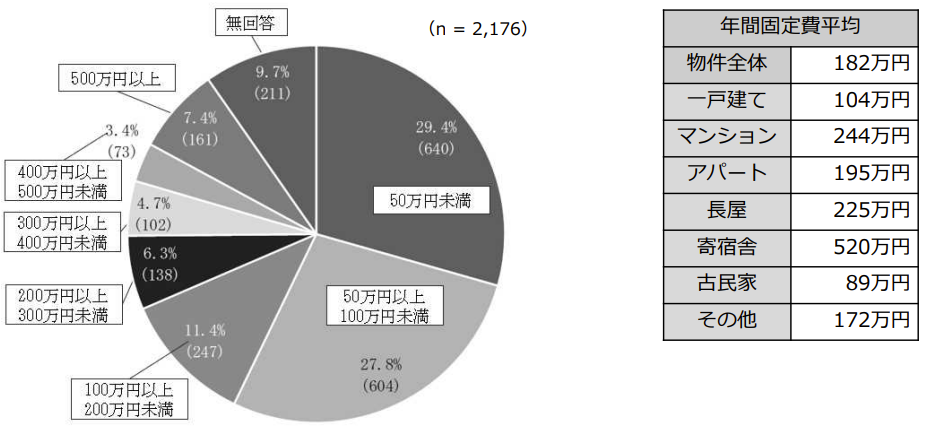

観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」によると、年間固定費の総額は物件全体で182万円です。仮に年間売上が360万円だとすると、固定費を182万円引いた年間の収益は178万円ほどになります。

宿泊単価と費用から読み解く民泊の平均年収

平均年収は宿泊単価と各種コストの大小に左右されます。ここからは、観光庁が実施した「住宅宿泊事業の実態調査」の結果を参考に、予測される年収を読み解きましょう。

本項の大まかな流れは以下のとおりです。

- 地域・建物タイプ別の宿泊単価の平均

- 年間費用の目安

- 地域別の利益率

- 物件タイプ別に平均年収を解説

収入と支出はいずれも民泊経営を左右する重要な要素です。わかりやすく解説するので、参考にしてください。

宿泊単価

まずは観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」をベースに、地域別・建物タイプ別の宿泊単価を見ていきましょう。立地や物件形態を選ぶ際の目安にしてください。

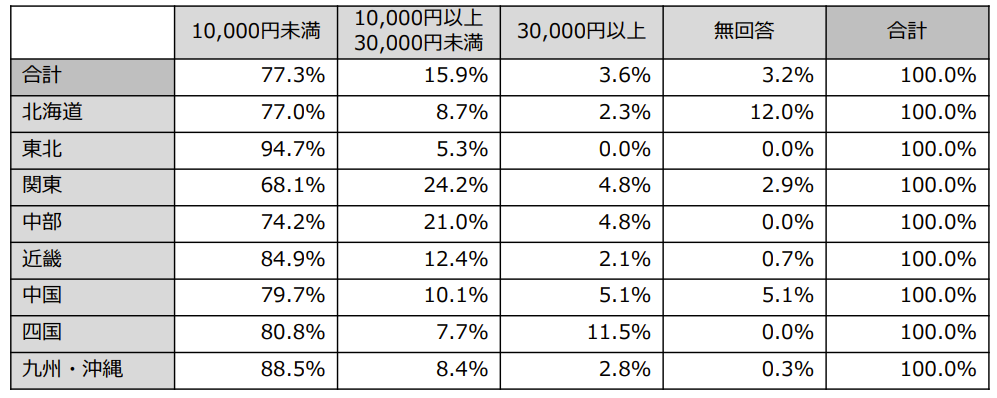

地域別

観光庁の調査による、民泊における地域別の宿泊単価は以下のとおりです。

調査結果から、いずれの地域でも「10,000円未満」が大半を占めています。一方、関東・中部・関西など大都市を抱える地域は10,000円~30,000円の範囲が他の地域より多いことがうかがえます。

特に東北は、1泊10,000円未満の民泊施設が全体の約95%です。反面、四国では1泊3万円以上が11.5%と他地域よりも高く、これは一戸建てと古民家の民泊施設が9割を占めているためだ考えられます。

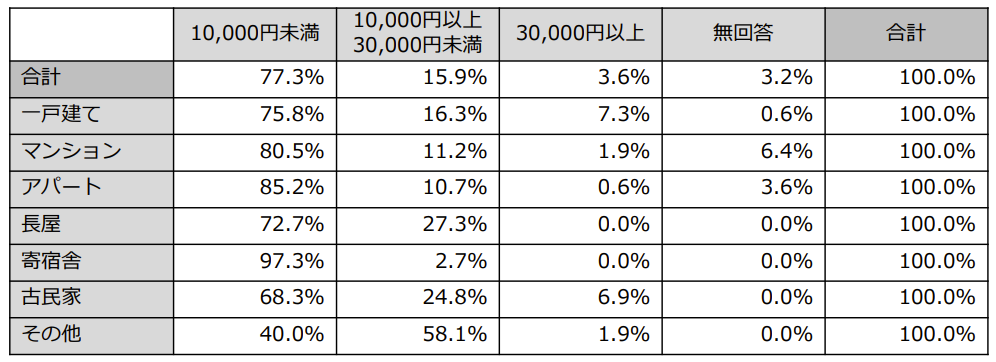

物件タイプ別

次に、物件タイプ別に宿泊単価の平均を見ていきましょう。

マンションやアパートといった1室単位の物件では1万円未満が多く、一戸建てや古民家のように部屋数が多い物件ほど、家族やグループの観光客に対応できるため、宿泊単価が高くなる傾向があります。

古民家は非日常感や歴史的な雰囲気といった付加価値を提供できるため、さらに単価が上がると推察されます。

引用元:住宅宿泊事業の実態調査 2022年3月|観光庁観光産業課

民泊で宿泊単価を上げられる物件の選び方は「民泊物件の購入の仕方は?物件選びのポイントや購入する際の注意点を解説」も併せてお読みください。

年間費用の目安

平均単価を見たところで、同じく観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」が示す民泊にかかる年間の固定費用(運営コスト)も確認していきましょう。

民泊にかかる固定費用は「50万円未満」と「50万円以上100万円未満」が過半数を占めます。一方で、物件全体での固定費用が182万円と高めなのは、寄宿舎の固定費用が全体平均を押し上げているからだと考えられます。

引用元:住宅宿泊事業の実態調査 2022年3月|観光庁観光産業課

利益率から見る立地と物件の関係

「どの地域や物件で収益を上げやすいのか?」と考える方も多いでしょう。観光庁では年間利益率を基に調査も行っています。年間利益率の計算式は、「運営コスト ÷ 年間収入総額 × 100」です。

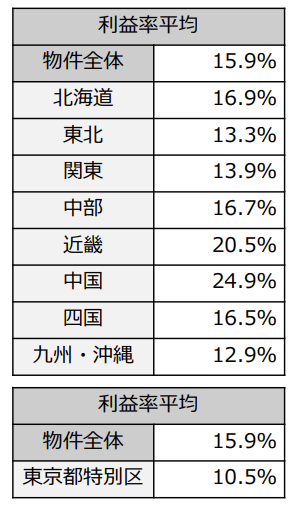

地域別の利益率|民泊は田舎の方が儲かる?

民泊の地域別の利益率は、西日本のほうがやや高い傾向が見られます。とりわけ東京都特別区は10.5%と、物件全体や関東全体と比較しても低めの数値です。

このデータから「地方の民泊は儲かるのでは?」と思うかもしれません。しかし、東北や九州・沖縄のように地方でも利益率が低い地域はあります。考えられる理由としては、利用者が少なく単価が上がらず、結果として費用が利益を圧迫している点が挙げられます。

地方の民泊が実際に儲かるかどうかは、「民泊は田舎が狙い目?儲かる3つの理由と失敗例から学ぶ成功術」もご覧ください。

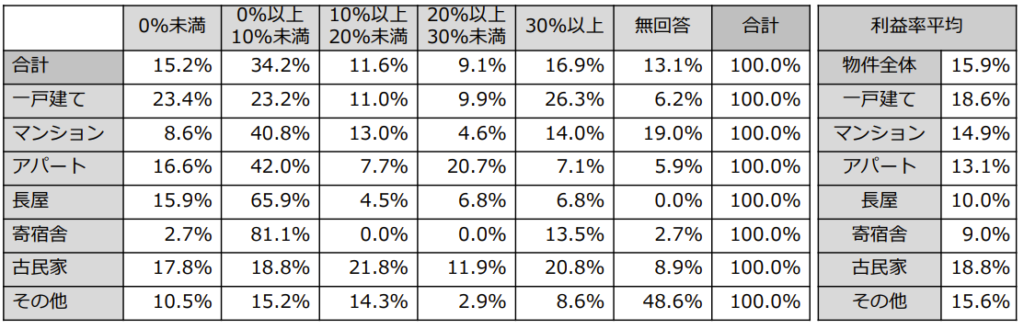

物件タイプ別の利益率|高いのは一戸建てと古民家

物件タイプ別の利益率を見ると、どの物件タイプでも「利益率10%未満」が最多であり、平均利益率もすべて20%未満にとどまっています。

その一方で、一戸建てと古民家は「30%以上」と回答した事業者が比較的多く、他のタイプに比べて収益性が高い傾向が見られます。

これは、1泊あたりの単価を高く設定しやすく、広いスペースにより大人数を一度に受け入れられるため、清掃や管理の手間が抑えられ、固定費に対する収益性が高まりやすいことが要因と考えられます。

【物件タイプ別】収益と年収の目安

物件タイプによっては、一戸建てと古民家の利益率が高い傾向が出ています。なお、下表の金額はあくまでデータから見た目安です。物件購入費用や備品購入費用など初期費用を加味すると、1泊あたりの単価は下表よりも高くなります。

| 物件タイプ | 固定費 | 利益率(%) | 年収 | 180日フル稼働した場合・1泊あたりの単価※2 | 8割稼働した場合・1泊当たりの単価※2 |

|---|---|---|---|---|---|

| 物件全体 | 182 | 15.9 | 216 | 1.2 | 1.5 |

| 一戸建て | 104 | 18.6 | 128 | 0.7 | 0.9 |

| マンション | 244 | 14.9 | 287 | 1.6 | 2.0 |

| アパート | 195 | 13.1 | 224 | 1.2 | 1.6 |

| 長屋 | 225 | 10 | 250 | 1.4 | 1.7 |

| 寄宿舎 | 520 | 9 | 571 | 3.2 | 4.0 |

| 古民家 | 89 | 18.8 | 110 | 0.6 | 0.8 |

| その他 | 172 | 15.6 | 204 | 1.1 | 1.4 |

※金額の単位は万円、万以下四捨五入、※2:180日すべて稼働した場合

マンションを購入して民泊を始めたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。マンションは利益率が15%程度と比較的高いものの、固定費がかさむ傾向があります。

特にローンを利用して物件を購入する場合、返済額や利息も固定費に含まれるため、収益化には工夫が必要です。

利益を確保するためには、1泊あたりの宿泊料金を高めに設定する、もしくは経費を抑えるなどの対策が求められます。そうした中で、固定費の抑制に役立つ手段として、低金利のローンを活用するのも一つの方法です。

セゾンファンデックス「不動産投資ローン」は、年利3.90〜5.30%での融資が可能であり、他社での融資が難しかった方への実績もあります。固定費を抑えながら民泊事業を始めたい方は、ぜひ一度ご検討ください。

民泊の経営で失敗する5つの理由

民泊は20%以上の利益率を期待できるビジネスですが、実際は思うように収益が上げられず失敗するケースも多々あります。観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」では、全体の49%が「利益率が10%未満」、もしくは「赤字運営」であることがわかりました。

民泊経営が失敗する原因は、主に次の5つです。

- 立地選びを失敗した

- コストを回収できる価格設定にしなかった

- 許可を取らずに違法民泊扱いになった

- 集客に力を入れられなかった

- ゲスト対応が良くなかった

ひとつずつ掘り下げていきましょう。

1.立地選びを失敗した

民泊では、立地選びが経営に直結します。観光地やビジネスエリア、交通の便が良い場所ほど需要が集中し、稼働率や売上に大きく影響します。

逆に、駅から遠い、周辺施設が少ないといった立地では、物件が安くてもゲストが集まらず、結果的に赤字になるケースも少なくありません。

どれだけ安価な物件を購入しても、ゲストが来なければ収益は上げられません。つまり、民泊の経営ではコストの削減以上に「集客が見込める立地選び」が重要です。

2.コストを回収できる価格設定にしなかった

民泊では、初期費用や運営コストを回収できる価格設定が不可欠です。価格が高すぎると予約が入らず、安すぎると利益がほとんど残らなくなります。

例えば、周辺相場よりも1泊あたり2,000円程度安く設定した場合、一時的に稼働率は上がるかもしれません。しかし、運営費や清掃コストを差し引くと利益が残らず、最終的には赤字経営に陥る可能性もあります。

3.許可を取らずに違法民泊扱いになった

民泊運営には、法律や条例に基づく届出と設備の整備が必須です。これらを怠ると、違法民泊とみなされ、行政から営業停止命令を受けるリスクがあります。

例えば、民泊新法(住宅宿泊事業法)では、営業日数が年間180日と定められています。これを超えて営業するには、旅館業法の許可が必要です。無許可で営業を続けた場合、6ヵ月以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)もしくは100万円以下の罰金が科せられます。

4.集客に力を入れられなかった

集客に力を入れられず、利用者が集まらないのも、民泊運営でありがちな失敗です。Airbnbなどの予約サイトに掲載するだけでは不十分で、SNSやブログ、動画などを活用した積極的な情報発信が求められます。

集客に失敗する主な原因には、以下のような点が挙げられます。

- そもそも宣伝をしていない

- 発信内容がターゲット層に届いていない

- 物件や地域の魅力を十分に伝えられていない

想定ターゲットとする客層や施設の特徴を明確にしたうえで、戦略的に発信することが重要です。

5.ゲスト対応が良くなかった

ゲスト対応の質は、レビュー評価やリピート率に直結します。問い合わせの返信が遅かったり、清掃が行き届いていないといった対応の不備は、低評価レビューの原因となり、新規予約の減少につながります。

民泊ではゲストと対面しないことも多いですが、オンライン上でのやり取りにおける気配りも不可欠です。

このような不手際が続くと、ゲストが離れ、収支が赤字に転落する可能性もあります。

民泊で収益を上げる4つのポイント

民泊で収益を上げるためには、基本的に「利益が出る料金設定」と「コスト削減」の両立が重要です。ゲストが少なくてもコストは発生するため、稼働率を高める工夫も欠かせません。主に以下の4点を意識しましょう。

- 好立地の物件を選ぶ

- なるべく広い部屋を選ぶ

- 適切な宿泊料金を決定する

- コスト管理を行う

順番に解説します。

1.好立地の物件を選ぶ

民泊で安定して稼働率を上げるには以下のような立地条件の物件を目指してください。

| 選ぶべき立地例 | 選定ポイント |

| 観光地の近く | ・都内:新宿・渋谷・銀座・上野・浅草 ・大阪:梅田・難波など |

| 空港や大型ターミナル駅の近く | ・利便性が良い ・旅行者や出張の方にも利用してもらえる |

| 景観が良い | ・海や山の眺望、夜景など |

立地が良い物件は需要も高く価格設定もしやすいため、その分収益を上げやすくなります。

2.なるべく広い部屋を選ぶ

複数名で利用できる広い部屋を選ぶことも、民泊で収益を上げるポイントです。ファミリー層やグループ旅行者に人気があり、1室の宿泊費を頭割りで考えれば割安感があるため、特に海外旅行者のニーズに合致します。

実際に観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」でも「ホテル・旅館等ではなく、民泊を利用する理由」として「多人数で宿泊可能だから」と回答した利用者は全体の25%を占めており、大人数で泊まれる広い部屋の需要がうかがえます。

このように、広い物件は安定した集客が見込め、単価も高く設定しやすいため、収益を上げる手段のひとつとして有効です。

一方で、ワンルームタイプにも、ひとり旅や出張利用の需要があります。運営方針やターゲット層を明確にし、地域のニーズに応じて部屋のタイプを検討しましょう。

3.適切な宿泊料金を決定する

民泊で収入を上げるには、適正な宿泊料金を設定も欠かせません。利用者がもっとも重視するポイントのひとつが「宿泊費」であり、価格設定は競合施設の料金や季節変動に左右されます。

料金設定の参考として、以下の点

を事前にリサーチしておきましょう。

- 近隣で営業している宿泊施設の価格

- 繁忙期・閑散期ごとの価格

観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」では、民泊利用経験者の7割以上が1泊1万円未満の物件に宿泊していたというデータがあります。市場や利用者のニーズに合わせて、料金を柔軟に見直すことで、安定的な収益や年収アップにつながります。

4.コスト管理を行う

民泊で収益を上げるには、収入だけでなくコストの管理も重要です。民泊の収益は「売上 −(初期費用 + 運営コスト)」で計算されるため、たとえ収入が多くても支出がかさむと利益は圧迫されてしまいます。

以下のようなコストは定期的に見直し、削減できる部分がないか点検しましょう。

| 初期費用 | 運営コスト |

|---|---|

| ・物件取得費 ・リフォーム費用 ・備品購入費 ・届出費用 ・広告宣伝費 | ・光熱費 ・清掃費(外部委託費用など) ・消耗品費 ・プラットフォーム手数料 |

集客や宣伝をDIYで行ったり、セルフチェックインを導入するなど、運営コストを下げられるポイントを探してみてください。

なお、必要資金の詳細やコスト削減方法は「民泊開業に必要な資金はいくら?内訳や失敗しない資金調達方法を徹底解説」や「【初心者向け】民泊の始め方を徹底解説!自宅・賃貸の違いや気になる費用も紹介」にて、詳しく記載しています。

民泊経営で年収を増やす3つの方法

無事に民泊を開業してある程度の収益が得られたら、さらなる年収アップを目指しましょう。具体的には次の3つの施策が挙げられます。

- 観光体験やアクティビティを提供する

- SNSを活用して集客に力を入れる

- 長期滞在プランを導入する

1.観光体験やアクティビティを提供する

観光客(特に外国人旅行者)は「宿泊+α」の体験を求める傾向があります。以下のようなアクティビティと宿泊を組み合わせることで、宿泊単価を上げつつリピーター獲得が期待できます。

<例>

- 農業体験や漁業

- 動物とのふれあい体験

- 郷土料理や地元の食材を使った料理教室

- アウトドア体験(釣り、ハイキング、キャンプなど)

- 伝統文化体験(茶道、陶芸、和装体験など)

特別感のある体験を用意しておくことで「ここでしか味わえない」価値を提供できます。

2.SNSを活用して集客に力を入れる

広告宣伝費を大きくかけなくても、SNSを上手に活用すれば認知度を高められます。InstagramやTikTok、YouTubeなどは特に視覚的な情報を発信する場として適しています。客室ツアー動画やゲストの口コミ・レビューを通じて魅力を伝えましょう。

| SNS | 方法 |

|---|---|

| ・視覚的にアピール ・宿泊者が楽しそうに体験・宿泊をしている写真をシェア | |

| TikTok・YouTube | ・ルームツアー ・動画で周辺の観光情報を発信 |

| X(旧Twitter)・Threads | ・リアルタイムの口コミやキャンペーン情報を拡散 |

また、宿泊者にハッシュタグをつけて投稿してもらい、特典を提供するなどの方法も宣伝効果を高めるのに有効です。

SNSではないものの、宿泊予約サイトが提供している、動画で部屋の間取りがわかる「フォトツアー」のサービスも集客効果が期待できます。SNSやサイト内サービスの活用で、広告費を抑えながらリピーターや新規顧客を増やせることは押さえておきましょう。

3.長期滞在プランを導入する

安定した収益が期待できる方法として、長期滞在プランの導入があります。短期宿泊よりも滞在日数が長いことで、稼働率が安定しやすく、清掃や管理の手間も減らせるため、効率良く運営できます。

長期滞在向けのプランの例を、以下に提示します。

- 「1週間割引」「1ヵ月割引」などのディスカウントプランを設ける

- Wi-Fiやデスク環境を整備してリモートワーカーやワーケーションのニーズに応える

- 留学生・研修生向けの特別プランを作る

短期滞在プランと長期滞在プランを充実させることで、安定した売上を確保し、稼働率を高められるでしょう。ただし、東京23区の一部など民泊を営業する時期が指定されている地域では、長期滞在プランが使えません。

【営業の時間帯が指定されている地域の例】

- 中央区⇒月曜日の正午から土曜日の正午までの民泊が制限されている

- 新宿区⇒月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されている

- 港区、文京区、世田谷区⇒用途地域ごとに制限が設けられている

参照元:民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて|国土交通省観光庁

民泊経営に必要な資格・許可

民泊経営に特別な国家資格は必要ありませんが、届出や許可申請が必須です。

民泊経営には民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出が必須

民泊を運営するには、2018年に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出が必要です。民泊新法により、年間180日以内で民泊を行う場合は、自治体に「住宅宿泊事業者」として届出を行うとともに、以下の対応が求められます。

- 衛生管理(ゴミ処理・清掃)や騒音対策の計画書提出

- 消防法に基づく設備計画の提出

なお、年間180日を超えて営業する場合は、「旅館業法」に基づく「旅館業営業許可」を取得しなければなりません。この許可を得ずに営業した場合は、旅館業法違反として刑事罰の対象となるため、注意が必要です。

また、民泊新法だけでなく、各自治体が定める条例にも留意する必要があります。地域によっては、営業可能な日数や時間帯に制限があることもありますので、事前に自治体のホームページや「民泊ポータルサイト」で最新情報を確認しましょう。

旅館業法・特区民泊との違い

民泊新法と旅館業法、特区民泊の主な違いは下表のとおりです。

| 制度 | 旅館業法 | 特区民泊 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) |

|---|---|---|---|

| 手続き | 許可が必要 | 特区で認定が必要 | 届出のみ |

| 営業日数 | 制限なし | 1回の宿泊は原則2~9泊以上 累計の日数については制限なし | 年間180日以下 |

| 適用範囲 | 全国 | 全国8ヵ所の国家戦略特区のみ | 全国 |

| 特徴 | 厳しい衛生・防火基準設備要件あり | 地域によって規制が異なる | 比較的手軽に始められるが、日数制限あり |

開業がしやすい反面、日数制限のある民泊新法か、日数上限のない旅館業法や特区民泊を選ぶかは、投資方針や目標年数によって検討しましょう。

運営ルールの遵守も必須

民泊新法で定められた以下のような運営ルールを守ることも重要です。

- 年間の営業日数を180日以下にする

- 自治体独自の条例・指導要綱を守る

- マンション管理規約にもとづいた許可を取る

「民泊ポータルサイト」には地域ごとの問い合わせ窓口も記載されているため、疑問点は事前に相談してください。

民泊経営で安定した年収を得るには費用を抑え利益率を上げることが大切

民泊経営の年収は、物件タイプや立地条件によって変動が大きく、黒字化のポイントを押さえておくことが重要です。

ワンルームや戸建て、古民家など、候補となる物件の収益性を比較して最適な投資先を選びましょう。

<民泊を始めてから年収アップまでのおおまかな流れ>

- 物件選び

- 届出準備(法律・条例の確認)

- 宿泊料金設定

- 集客・運営

- コスト管理・リスク対策

開業時に必要な初期投資を抑えるなら、不動産投資ローンの活用も有効です。

低金利で融資を受けられるセゾンファンデックス「不動産投資ローン」なら、少ない自己資金でも収益性の高い物件への投資が可能になります。フルローンでも融資を行った実績があるため、資金面の不安から民泊の運営に踏み出せない場合は、一度当社にご相談ください。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。