最近、胃の不快感やもたれを感じることが増えていませんか?

検査を受けても特に異常はなし──それでも続く不調の背景にあるかもしれないのが「ガットフレイル」です。

これは加齢やストレス、生活習慣の影響で胃腸機能が弱ってしまう状態のこと。放っておくと栄養吸収の低下やQOL(生活の質)の悪化につながる可能性もあります。

この記事では、「ガットフレイル」の提唱者である日本ガットフレイル会議 理事長の内藤先生にお話を伺い、ガットフレイルの症状やリスク、セルフチェック方法、そして日常の食習慣を通じた対策まで、予防・改善のための実践ポイントを解説します。

ガットフレイルとは?症状とリスク

「最近、疲れやすくなった」「ストレスがたまるとお腹の調子が悪い」――そんな身体のサイン、気になったことはありませんか?

それはもしかすると、「ガットフレイル」のはじまりかもしれません。

「ガットフレイル」とは、胃腸のはたらきが弱まり、それが心や身体の不調につながっていく状態のことを指します。ガット(gut)は胃腸などの消化管、フレイル(frailty)は“心や身体が弱っている状態”という意味の医学用語で、この2つの言葉を組み合わせた新しい健康の考え方です。

胃腸がうまく働かなくなると、疲れやすくなったり、ストレスに弱くなるなど、日常生活にさまざまな影響が出てくる可能性があります。

日本人は昔から「お腹の調子が悪い」と訴える方が多いと感じています。

たとえば、胸焼け、胃もたれ、食後の膨満感、腹痛、便秘や下痢――。検査では異常が見つからないけれど、確かに不調を感じている方たちは少なくありません。それは子どもでも同じで、病院に行くほどではないけれど「なんとなく調子が悪い」というケースが多く見られます。

私はこれらの症状も「ガットフレイル」の一部と捉えられるのではないかと考えています。そして、それは決して薬だけで治すものではなく、生活習慣や食事、メンタル面のケアも含めた総合的なアプローチが必要です。

フレイルは病気ではなく、「回復が可能な心身の不調」のこと

もともと「フレイル」という言葉は、主に高齢者の健康状態を表す言葉として使われてきました。介護が必要になる一歩手前の、心身が少しずつ弱っていく状態のことです。

しかし、ガットフレイルは年齢に関係ありません。赤ちゃんから大人まで、誰にでも起こりうる問題です。特に働き盛りの世代では、ストレスや不規則な生活が原因となり、腸の調子を崩しやすくなっています。

また、ガットフレイルは“病気”ではなく、「適切な対策をとることで回復が可能な心身の不調」、つまり“可逆的な状態”です。だからこそ、病院にすぐ行く必要があるわけではなく、生活習慣や食事、ストレスとの向き合い方を見直すことが大切なのです。

2024年に、全国の働く日本人3000人を対象に「ガットフレイルの実態調査」を実施しました。その中で活用したのが、「出雲スケール」(後段で説明)という15項目からなるお腹の不調に関する質問票です。このスケールは、簡単かつ客観的に腸の状態を把握できる優れたツールです。

その結果、全体の約40%が何らかのガットフレイル症状を抱えている可能性があるという予測が立ちました。便秘だけでなく、下痢や腹痛などを含めた「便通異常」が、特に若い男性を中心に増えている傾向も見えてきたのです。

ガットフレイルが睡眠や仕事のパフォーマンスにも影響

実は、腸の不調である「ガットフレイル」は、ただお腹の問題だけではありません。最近の調査で、ガットフレイルの症状がある方は睡眠の質が低下しやすいことがわかってきました。睡眠時間が足りていても、「ぐっすり眠れた感じがしない」「朝起きると疲れが残っている」――そんな状態は、腸の不調と関係している可能性があります。

さらに注目したいのが、働く人のパフォーマンスへの影響です。ガットフレイルの傾向がある方は、仕事中の集中力が落ちたり、ミスが増えたりと、仕事の効率が下がってしまうこともあるのです。

これは「プレゼンティーズム」と呼ばれる状態で、体調が万全ではないために本来の力を発揮できないことを意味します。出勤していても仕事の質が落ちてしまう――その背景に、見過ごされがちな“腸の不調”が潜んでいるかもしれません。

「出勤途中に何度もトイレに駆け込むことがある」、「食後すぐにお腹が張ってしまう」、「排便に時間がかかり、力まないと出にくい」、「食欲がわかず、体重が減ってきた」、「なんとなく、以前より“快便”じゃないと感じる」など、こうした“ちょっとした不調”も、積み重なるとQOLの低下や睡眠障害、仕事のパフォーマンスにまでつながることがわかってきています。

自分は当てはまる?ガットフレイルのセルフチェック

ガットフレイルは病気ではありませんが、放っておくと心身のバランスを崩し、日常生活にじわじわと影響を及ぼすことがあります。

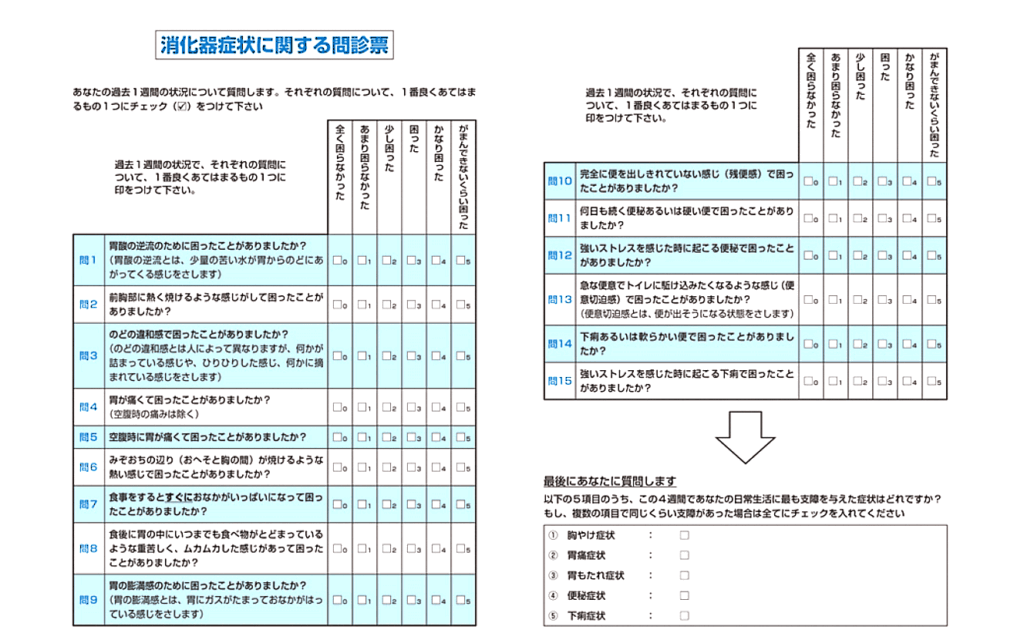

そこで注目されているのが、「出雲スケール」と呼ばれる問診票です。これは、消化器症状がQOL(生活の質)にどのように関係しているかを測るために開発されたもので、現在、ガットフレイルのスクリーニングにも活用されています。

「出雲スケール」で症状を確認

出雲スケールには、以下の5つの主要な症状が含まれており、それぞれについて複数の質問があります。自分の症状にあてはまるものがいくつあるかをチェックするだけでも、自分の“腸の状態”を知る手がかりになります。

✔ 胸やけ(胃酸の逆流など)

✔ 胃痛(胃の痛み・不快感)

✔ 胃もたれ(食後の不快感、満腹感)

✔ 便秘(排便回数が少ない、出にくい)

✔ 下痢(軟便・急な腹痛・頻回の排便)

現在はこの5つの領域に対して、合計15項目の質問が設定されており、それぞれの症状を0〜5の6段階で評価します。

当てはまる項目があるからといって、すぐに「ガットフレイルだ」と判断する必要はありませんが、複数の症状が続いていたり、日常生活に支障が出ていたりする場合は注意が必要です。

ガットフレイルと食習慣の深い関係

腸内環境の悪化によって心身に不調をもたらす「ガットフレイル」。その背景には、現代の食生活が大きく関わっています。研究の進展とともに、ガットフレイルを予防・改善するには、日々の食習慣を見直すことが極めて重要であるとわかってきました。

腸内環境を悪化させ、ガットフレイルを引き起こす可能性のある代表的な食習慣について内藤先生にお話を伺いました。

塩分の過剰摂取

日本人の平均的な塩分摂取量は約10g/日とされており、世界基準の5gを大きく上回っています。過剰な塩分は腸内細菌のバランスを崩し、炎症を促進する悪玉菌の増加にもつながることが研究で示されています。

砂糖の摂りすぎ

甘い飲み物やスイーツなどの過剰な砂糖摂取も腸内環境に悪影響を及ぼします。最近では、砂糖の摂取と大腸がんや肝臓がんの関連性を指摘する声もあり、その一因には腸内細菌の変化があると考えられています。

加工肉・赤肉の過剰摂取

ソーセージやハムなどの加工肉、牛・豚・羊といった赤肉の食べ過ぎも要注意です。国際がん研究機関(IARC)はこれらを発がん性リスクのある食品と分類しています。添加物や動物性脂肪が腸に与える影響は小さくありません。

アルコール

日本人はアルコールの分解酵素を十分に持たない人が多く、少量でも健康被害が出やすい傾向にあります。WHOも「安全な飲酒量は設定できない」と明言しており、ガットフレイル対策の観点からも、アルコールは極力控えるべきとされています。

ガットフレイル改善に良い食習慣とは?

ガットフレイルを防ぎ、健康な毎日を送るためには、毎日の食習慣を見直すことがとても大切です。

ここでは、腸内環境を整えるための具体的な食習慣と、積極的に取り入れたい栄養素についてご紹介します。

腸内環境を整える鍵は「食物繊維」と「植物性タンパク質」

食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸の調子を整えるのに欠かせない栄養素です。厚生労働省が推奨する1日の摂取量は20g程度ですが、世界保健機関(WHO)は25gを推奨しており、残念ながら多くの日本人が不足しています。

<積極的に摂りたい食材>

- 全粒穀物: 玄米、オートミール、全粒粉パンなど

- 豆類: 大豆、納豆、厚揚げなど

- 根菜類: ごぼう、れんこん、にんじんなど

最近の研究では、30代から50代の間に植物由来の良質なタンパク質を多く摂っていた方は、引退後も健康に過ごす傾向があることが分かっています。大豆製品や豆類を中心に、バランス良く摂取することを心がけましょう。

ヨーグルトはどうなの?乳糖と日本人の体質

ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸内環境にとってプラスになります。

ただし、日本人は「乳糖不耐症」の人が多く、乳糖をうまく分解できずに下痢を起こす方も少なくありません。それでも「乳糖が腸まで届くことで、腸内細菌のエサになる」という点では、むしろ腸に良い働きをする可能性もあるとのこと。

最近では豆乳ヨーグルトやアーモンドヨーグルトといった植物性の選択肢も増えてきており、「無糖」のものを選ぶのが理想です。

腸内細菌の救世主「酪酸菌(酪酸産生菌)」とは?

酪酸菌は近年注目されている腸内細菌の一種で、免疫機能の維持や炎症の抑制に関与しています。内藤先生が行った京都・京丹後の高齢者を対象とした研究では、「酪酸産生菌が多い人ほど健康状態が良い」傾向が明らかになっています。

この菌は一つではなく、複数の腸内細菌のグループの総称。自分の腸内に酪酸菌が多いかどうかは調べないと分かりませんが、共通していえるのは「食物繊維が豊富な食事をしている方の腸には、酪酸菌が多い」ということです。

不足しがちな食物繊維はサプリで賢く補給

現在、日本人の多くは食物繊維が不足しており、腸内環境の悪化=「ガットフレイル」の原因の一つとされています。WHOは1日25gを推奨していますが、日本の食事摂取基準ではまだ20g程度しか目標としていません。

毎日玄米や全粒粉のパン、もち麦などを食べ続けないと25gを安定して摂るのは難しい。だから、足りない分(5g程度)をサプリメントで補うのは賢い方法です。ただし、サプリメントはあくまで補助的に利用しましょう。

近年では「食べる順番が大事」といった健康法も話題ですが、基本的に日本人の伝統的な食事スタイルは、食材の組み合わせや楽しみ方まで含めて健康に寄与するとされています。大切なのは、白米など過剰な糖質を控え、栄養バランスの取れた食生活を心がけることです。

まとめ:ガットフレイル対策には、日々の食習慣がカギ

ガットフレイルは、誰もが経験しうる身近な胃腸の不調です。なんとなく感じるお腹の異変や小さなサインを見逃さず、早めに対策を始めることが重要です。健康な腸を保つには、毎日の食習慣が何よりも大切。食生活のバランスを見直すことで、腸内環境は大きく改善します。日々の食事とセルフケアで、健やかな腸を育み、充実した毎日を送りましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。