「花粉症は春のもの」と思っていませんか?

実は、秋にもアレルギー症状に悩まされる方が増えています。ブタクサやヨモギなど秋特有の花粉に加え、カビやダニ、ホコリ、さらには気温や環境の変化によってもアレルギーが引き起こされることがあります。

くしゃみ、鼻水、目のかゆみといった症状が長引いていても「風邪かな?」と見過ごしてしまう方も多いですが、正しい知識と対策で快適に秋を過ごすことができます。

この記事では、秋に多いアレルギー症状の特徴や、春との違い、原因物質や予防法、そして症状がひどいときの対処法までを詳しく解説します。

秋のアレルギーは「草の花粉」が主な原因

秋にもアレルギーが起こるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は秋にも注意が必要です。

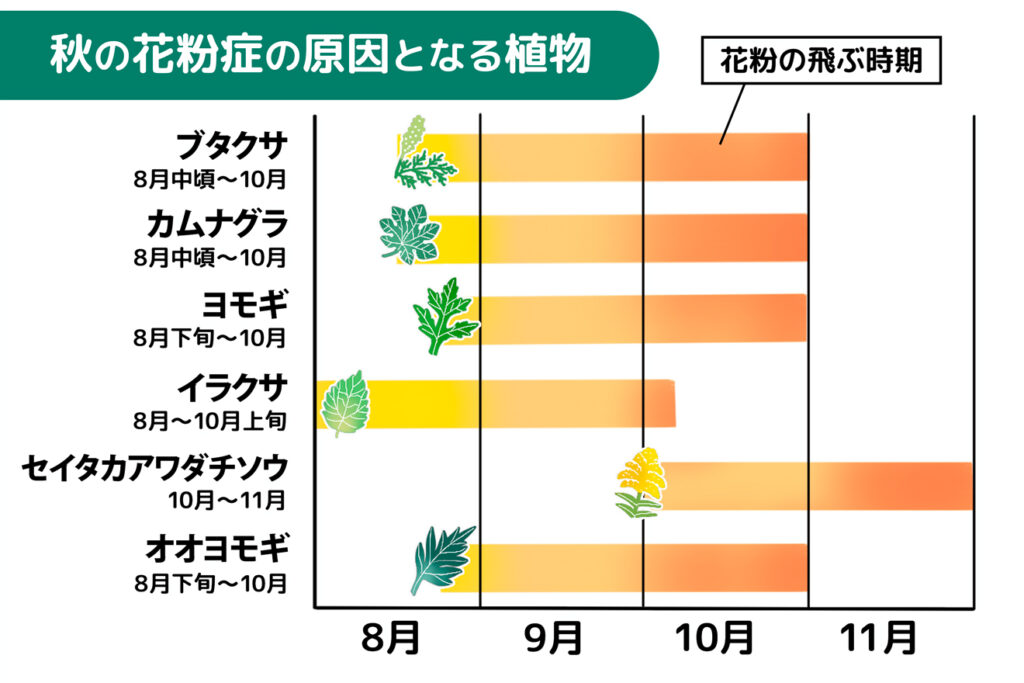

春に多いスギやヒノキの花粉とは異なり、秋はブタクサ・ヨモギ・カナムグラなどの“草の花粉”が主なアレルゲンになります。

これらの植物は背が低く、花粉は近距離にしか飛ばないという性質があります。そのため、草むらや河川敷、公園などに行ったときに症状が出やすくなるのが特徴です。

どんな症状が出やすい?鼻水・くしゃみ・目のかゆみなど

秋の花粉症でも、春と同様にくしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみ・のどの違和感・軽い咳といった症状が現れやすくなります。これらはアレルギー性鼻炎の代表的な症状であり、春と秋で花粉の種類は異なっても、症状の出方に大きな違いはありません。

秋の花粉症やアレルギー性鼻炎は、全体的に増加傾向にあります。年代別に見ても、春のスギ花粉だけでなく、秋のブタクサやヨモギなどの花粉症や通年性のアレルギー性鼻炎も増えていることが確認されています。つまり、さまざまなタイプの鼻炎が増えているのが現状です。

秋はハウスダストやダニの影響が増える季節

秋はダニの死骸が増え、それがハウスダストの主要な成分となるため、ハウスダストアレルギーの症状が悪化しやすい時期でもあります。さらに、季節の変わり目で気温が不安定になりやすいため、体調を崩しやすく、風邪をきっかけに喘息発作を起こしやすくなります。

もともとアレルギー体質の方は、新たに別のアレルギーを発症する可能性もあります。たとえば、春の花粉症だけだったのに秋にも症状が出るようになった、という方も珍しくありません。

秋はさまざまなアレルゲンが重なりやすく、注意が必要な季節です。体調管理をしっかり行い、症状がひどいときは専門医に相談しましょう。

カビアレルギーは主に梅雨から夏にかけてがピーク

カビは湿度が高く気温も上がる梅雨から夏(6月〜9月)にかけて特に繁殖しやすく、この時期にはカビの胞子が多く飛散するため、カビによるアレルギー症状が出やすくなります。

秋は気温が下がる一方で、夏に増えたカビの胞子が乾燥して飛散することがあります。一般的には秋に新たにカビが大量に増殖するわけではありません。そのため、梅雨から夏に比べると秋のカビアレルギーのリスクはやや低くなります。

ただし、室内の湿度や換気状況によっては秋でも室内にカビが繁殖しやすくなることもあるため、年間を通じて換気や除湿などのカビ対策を継続することが大切です。

秋の花粉にはアトピー性皮膚炎患者も注意が必要です。アトピー性皮膚炎がある方は、皮膚のバリア機能が低下しているため、外部からの刺激やアレルゲンが侵入しやすく、結果として症状が悪化することがあります。

カビを含むハウスダストなどのアレルゲンが皮膚に接触することで、炎症やかゆみが誘発されやすくなるため、環境整備やスキンケアによる対策が重要です。

症状が出たら、専門医を受診しよう

春と似たような症状が秋にも出る場合、市販の薬でもある程度は対応できますが、症状がつらい場合や市販薬で改善しない場合は早めに病院を受診することをおすすめします。

「アレルギーの検査をすればすぐにわかる」と思われがちですが、もっとも大切なのは症状の有無です。

実は、血液検査でアレルゲンの数値が高く出ても、実際に症状が出ないことも多くあります。

「血液検査はあくまで“目安”。大事なのは困っている症状があるかどうか。症状がないのに薬を飲む必要はありませんが、症状が強ければレベルが低くても治療を行います。

アレルギーの検査は「症状」とセットで考える

本当に大切なのは、症状の出方をよく聞いて、鼻の中を診察したり、皮膚の様子を見るといった丁寧な問診と診察です。血液検査の数値だけに頼らず、「実際にどう困っているのか」に注目して対応することが重要です。

アレルギーの検査には、皮膚テスト(プリックテスト)という方法もあり、特に小さいお子さんには皮膚検査のほうが精度が高い場合もあります。面積の制限があるため調べられる項目数は限られますが、スギやヒノキなどの代表的な花粉を見たい場合には有効です。

もちろん、血液検査がまったく意味がないわけではありません。たとえば、「ナッツを食べたら症状が出るけど、どのナッツか分からない」といったケースでは、血液検査で原因アレルゲンの手がかりが得られることもあります。

また、以前高い数値だったアレルゲンが、2〜3年後に数値が下がっていれば、再チャレンジの判断材料にもなります。つまり、血液検査には「経過をみる」という意味での活用方法もあるのです。

秋のアレルギーを予防するためのポイント

秋は花粉だけでなく、ハウスダストや気温・湿度の変化によってアレルギー症状が悪化しやすい季節です。

症状を和らげるためには、花粉情報をこまめにチェックしながら外出時の対策を行うことや、室内のハウスダスト対策をしっかり行うことが大切です。忙しい日常の中でも無理なくできる工夫を取り入れて、秋のアレルギーを予防しましょう。

花粉情報を確認し、外出時にもケアを

秋の花粉症対策は春とほとんど同じです。まず、花粉飛散情報をこまめに確認し、マスクやメガネなどで花粉との接触を減らしましょう。服装も花粉が付きにくい素材を選ぶと効果的です。

また、しっかり睡眠を取り体調を整え、外出から帰ったら玄関で花粉やほこりをよく払うことも大切です。こうした工夫で、家の中に花粉を持ち込まないようにしましょう。

夏シーズンの終わりにはダニ対策をしっかり行う

夏の終わりには、特に念入りなダニ対策が重要です。布団やカーペットを天日干しすることはダニを減らすのに効果的ですが、死んだダニの死骸もハウスダストの原因になります。そのため、天日干しの後は掃除機でしっかりと吸い取ることが大切です。

喘息が悪化しやすい方は、ダニ対策用の布団カバーや枕カバーを使うと効果的です。症状が強い場合の選択肢として考えるとよいでしょう。

アレルギー予防は「肌ケア」からはじめよう

アレルギー体質を予防したり、免疫力を高めるために、「これを飲めば治る」「これを食べれば体質が変わる」といったすぐに効果が出る方法は残念ながらありません。サプリメントや乳酸菌飲料も、体質を根本から変える効果は科学的に証明されていないのが現状です。

また、鈴木先生によれば、アレルギーを予防のためには「肌のケア」がとても重要です。肌は身体のバリアの役割を果たしており、肌が弱くなるとアレルギーの原因物質が体内に入りやすくなってしまいます。

特に赤ちゃんや子どもは、肌荒れを放置すると将来的に新しいアレルギーが増える可能性が高くなるため、早めのケアが大切です。

肌荒れのケアには「保湿剤」と「ステロイド外用薬」の両方が必要です。保湿剤は肌の水分を保ちバリアを強化し、ステロイド外用薬は炎症を抑える効果があります。適切に使うことで、肌の状態を整え、アレルギー悪化を防ぐことができます。

食生活や生活習慣で免疫力を高める

また、日常生活では体調を整えることも大切です。十分な睡眠やバランスの良い食事を心がけ、ストレスをためないようにしましょう。花粉やハウスダストなどのアレルゲンはできるだけ外で払う、家の中の掃除をこまめにすることも効果的です。

完璧を目指す必要はありません。無理のない範囲で肌のケアや生活習慣の見直しを続けることが、アレルギー体質を悪化させない、自己免疫力を保つための現実的な予防策です。

まとめ:秋のアレルギーも正しい知識と対策で快適に過ごそう

秋のアレルギーは春の花粉症と同じく、正しい知識と対策が大切です。花粉情報をこまめにチェックし、マスクやメガネ、服装などで花粉との接触を減らしましょう。

また、布団やカーペットの日光干しや掃除機でのこまめな掃除もハウスダスト対策には欠かせません。特に症状が強い場合は、ダニ対策用の布団カバーなどの利用も効果的です。

季節の変わり目を快適に過ごすために、これらのポイントを参考にしながらしっかり対策を行いましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。