「ベランダ菜園って本当に節約になるの?」そんな疑問を持つ方へ向けて、初期費用や収穫量、失敗リスクをリアルに検証。実際にどれくらいお得になるのか、手間や注意点を含めて詳しく解説します。

食費を少しでも抑えたい方や無理なく家庭菜園を始めたい初心者の方におすすめの内容ですので、ぜひ参考にしてください。

ベランダ菜園で注意すべきことは、「集合住宅のベランダは共用部」ということです。避難ハッチ・手すり外側の設置は禁止されています。また、排水・泥の流出、強風時の転倒などを管理規約で必ず確認してください。

初期投資vs節約効果を徹底比較!本当にお得になる野菜の選び方

ベランダ菜園は上手に始めれば家計の節約につながりますが、初期費用や収穫量とのバランスを見極めることが大切です。

ここでは、費用の目安やスーパーとの価格比較、初心者でも成功しやすい野菜などを紹介します。

プランター・土・種の初期費用と回収期間の目安

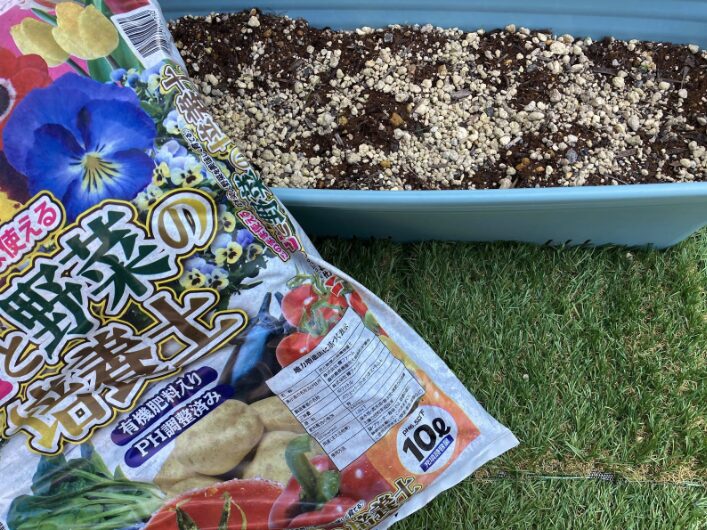

ベランダ菜園を始めるには、プランターや培養土・種や苗などの初期投資が必要です。

例えば、プランター1つは500〜1,000円程度、培養土(25L)は1,000円前後、種や苗は1種類あたり100〜500円が一般的。これらを合わせると1種類の野菜を育てるだけでもおおよそ1,000〜2,000円程度かかります。

収穫までの期間や量によって回収の早さは異なりますが、成長の早い葉物野菜であれば、2〜3ヶ月で元が取れることも。一方、トマトやピーマンなどの実ものは育成期間が長く、収穫量が安定しないとコスパが見合わない場合もあります。

初期費用は栽培する規模や品種によって前後するため、無理なく始めたい方は葉物野菜から挑戦すると良いでしょう。

初期費用の回収を早めるコツとしては、種より確実性の高い苗からスタートするのがおすすめです。また、プランター選びでは見た目よりも深さを重視し、葉物野菜なら20cm以上、ミニトマトなら30cm以上の深さがあるものを選びましょう。培養土は元肥入りのものと土壌改良材を組み合わせることで、初期の失敗リスクをぐっと減らすことができます。

スーパーの野菜価格と収穫量で見る損益分岐点

家庭菜園が本当に節約につながるかどうかは、収穫量とスーパーでの販売価格のバランスがカギです。

例えば、スーパーでレタス1玉が200円前後で売られていると仮定し、自宅で4〜5玉分の収穫ができれば、それだけで800〜1,000円相当の節約になります。

ただし、種や土にかかるコストを上回るにはしっかり収穫できることが前提になります。虫害や日照不足で思うように育たないこともあるため、損益分岐点を超えるには育てやすく収穫効率の良い野菜を選ぶことが重要です。

収穫量が安定すれば、市販よりもコストパフォーマンスの高い自家製野菜になるでしょう。

また、日照時間も重要な判断材料になります。ナスやトマトなどの果菜類なら直射日光が4〜6時間以上必要ですが、葉物野菜なら2〜3時間程度でも十分育てることができます。日照が不足すると収量が落ちて損益分岐点を越えにくくなるため、自分のベランダの日当たり状況を事前に確認しておきましょう。

失敗率が低く確実に節約につながる野菜ベスト3

節約目的でベランダ菜園を始めるなら、初心者でも育てやすく収穫効率が高い野菜を選ぶのが成功の近道です。特におすすめなのは以下の3つになります。

- 小松菜

- ミニトマト

- シソ

これらは発芽率が高く病害虫の被害も比較的少ないため、初心者でも育てやすいのが特長です。また、1回の種まきで複数収穫できる点も、コストの面で優れています。

育てる品種選びに迷ったら、まずはこの3種類から始めてみるのがおすすめです。

なお、トマト栽培を検討している方はミニトマトに絞るのが無難です。中玉や大玉トマトは水管理や支柱への誘引作業が複雑で、失敗すると費用回収が難しくなってしまうためです。

失敗を防ぐ環境チェックと害虫・病気対策

ベランダ菜園を成功させるには、育てる場所の環境と基本的な対策が重要です。

ここでは、よくある失敗を防ぐポイントを3つ紹介します。事前に失敗しやすいポイントを把握し、成功につながるようにしましょう。

日当たり・風通し・スペース別の適正野菜と失敗例

ベランダ菜園の成功を左右する最大のポイントは、環境です。特に、日当たり・風通し・スペースの3つは基本中の基本。

例えば、日当たりがよく広めのスペースがあるならミニトマトやピーマン、きゅうりなど実のなる野菜が適しています。一方、半日陰で狭いスペースなら、小松菜・リーフレタス・万能ねぎのような葉物野菜が育てやすいでしょう。

ただし、風通しが悪い場所は病害虫が発生しやすく、対策をしなければ枯れてしまうことも。

環境に合わない野菜を選ぶと収穫ゼロに終わり手間もコストも無駄になってしまうため、まずは自分のベランダ環境に合った野菜を選ぶことが大切です。ベランダ菜園では、鉢やプランターを置く位置や管理にも以下のような注意が必要です。

- 培養土25Lは約12〜15kg。複数鉢は偏って置かず、耐荷重に配慮。

- 受け皿に溜まった水は毎回捨てる(根腐れ・ボウフラ防止/下階への滴下防止)。

初心者が遭遇する害虫と駆除方法

ベランダ菜園を始めたばかりの初心者が特に悩みやすいのが、害虫の発生です。

ベランダは密閉性が高く風通しが悪くなりがちなため、アブラムシやハダニ、ヨトウムシなどが発生しやすい環境になりがちです。特に春〜夏にかけては虫の活動が活発になり、放っておくと葉が食べられたり、株全体が弱ってしまう原因に。

こうしたトラブルを防ぐためには、週に1〜2回、葉の裏をチェックする習慣をつけることが大切です。

さらに、市販の無農薬対応スプレーを併用することで、防虫効果を高めることもできます。自然由来の対策でも、こまめな観察とケアでしっかり害虫を予防できます。害虫対策では、以下のポイントも押さえておきましょう。

- 防虫スプレーは風の弱い朝夕・隣戸への配慮・家庭菜園用ラベル品のみ。

- 軽度のアブラムシは粘着テープでの除去や水流洗い→再発時のみスプレー、と段階対応を。

天候リスクと水やり失敗を防ぐ具体的な管理術

ベランダ菜園では天候の変化や水やりの加減が難しく、野菜を枯らしてしまうケースも少なくありません。だからこそ、日々の管理がとても大切です。

水やりは「朝・表土が乾いたら」。夕方・夜は湿気がこもりやすく、カビや根腐れの原因になるため避けましょう。

目安は表土が乾き、指先で2cm下も乾いているとき。鉢底から水が少し出る量を与え、受け皿の水は必ず捨てる。

加えて、雨の日は水やりを控えたり風の強い日は鉢が倒れないよう移動させたりするなど、天候に応じた柔軟な対応が求められます。

また、予防策としてプランターの下にスノコを敷いて通気性を確保したり、屋根のない場所では簡易ビニールカバーを使ったりするのが効果的です。天気予報をチェックしながら、先を見越した対応を心がけることで、安定した栽培につながるでしょう。

使い終えた土は自治体のルールに従い処分します。回収拠点や園芸店の土リサイクルも活用しましょう。

おわりに

ベランダ菜園は工夫次第で日々の食費を節約できるだけでなく、暮らしに楽しさや達成感もプラスしてくれます。

初期費用や失敗のリスクはありますが、野菜の選び方や環境への配慮、簡単な害虫対策などを押さえれば、初心者でも無理なくスタートできます。

小さなスペースでも自分で育てた野菜が食卓に並ぶ喜びは格別。まずは育てやすい葉物野菜や再生野菜から始めて、少しずつコツを掴んでいきましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。