秋の澄んだ夜空に浮かぶ、美しい満月。そんな月をゆったりと眺めながら、季節の恵みに感謝する。それが「お月見」の醍醐味です。

古くから日本で親しまれてきたこの行事には、団子やススキ、収穫物をお供えする風習や、家族や友人と過ごすあたたかな時間など、さまざまな楽しみ方があります。

本記事では、お月見の基本から、シーン別の過ごし方、料理や飾りつけのアイデアまで、月夜をもっと豊かにするヒントをご紹介します。

お月見ってどんな行事?

秋の澄んだ夜空に浮かぶ満月を眺めながら、自然の恵みに感謝する「お月見」は、日本で古くから親しまれてきた行事です。

でも実は、「いつ」「なぜ」行うのか、意外と知らないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、お月見の由来や意味、時期について、分かりやすく解説します。

お月見の由来と歴史

お月見の起源は、中国の「中秋節」にあり、平安時代の貞観年間(859〜877年)に日本へ伝わりました。当時、貴族たちは宮中や庭園で舟を浮かべ、詩歌や音楽を楽しみながら月を愛でる「観月の宴」を開催していました。

その後、江戸時代になると庶民にも広まり、秋の収穫に感謝する「十五夜祭り」として位置づけられました。里芋などをお供えすることから「芋名月」とも呼ばれ、団子や月見酒とともに楽しむ風習が定着していきました。

お月見の時期と意味

お月見は、旧暦の8月15日の夜に行われる「十五夜」、別名「中秋の名月」を愛でる行事です。旧暦では7〜9月を秋とし、中秋という季節の真ん中にあたる日とされているため、その月を「中秋の名月」と呼びます。

この時期の空気は乾燥して澄んでおり、月の高度もほどよく、視覚的に最も美しい月が見られる季節とされています 。

なお、旧暦に基づくため実際の日付は毎年変わり、近年では2025年が10月6日、2026年は9月25日というように幅があります。

お月見の時間を豊かにする準備と場所選び

お月見の夜をより風情あるものにするためには、昔ながらの「お供え物」や「飾り」に少しこだわってみるのがおすすめです。月見団子やススキなどには、それぞれ意味や願いが込められており、ただの演出ではなく大切な役割を果たしています。

ここでは、お月見に欠かせない定番アイテムや、場所選びのポイントなどをご紹介します。

月見団子・ススキなどの飾りを楽しもう

お月見の伝統を彩る定番アイテムといえば「月見団子」と「ススキ」。どちらも飾るだけでなく、深い意味が込められています。

月見団子 は、満月を模した丸い形が特徴。白玉団子や餅を使い、旧暦の15日にちなんで15個をピラミッド状に積むのが伝統的な供え方です。この形には、収穫への感謝と、健康と幸福への祈りを天に届けるという願いが込められています。

ススキ は、本来は稲穂の代替としてお供えされる草で、月の神様の依り代とされます。刃のような切り口は魔除けの意味もあり、飾り終わった後は軒先などに吊るす地域もあります。

これらの飾りは、戸外や月が見える窓辺に設置することで、自然と行事の気分が高まります。家族と一緒に団子を準備したり、伝統的な器を使って飾ることで、お月見の風情をさらに深めることができます。

月見のお供え物とは?

お月見には、月の神様に感謝を捧げる意味を込めて、さまざまな食べ物や植物がお供えされます。代表的なのが 月見団子、里芋、栗、枝豆、果物などの秋の収穫物です。

とくに里芋は、お月見が「芋名月」とも呼ばれることから欠かせない存在。収穫への感謝と豊作祈願の意味を込めて供えられます。また、栗やぶどうなどの季節の果物も、自然の恵みを表すものとして並べられることが多いです。

これらのお供え物は、月がよく見える場所(縁側や窓辺など)に、月に向かって飾るのが伝統的とされています。

どこで見る?月の見えやすい場所選びのコツ

お月見を楽しむには、月がよく見える場所を選ぶことが大切です。基本は、東の空が開けている場所を選ぶのがポイント。十五夜の月は夕方に東から昇るため、ベランダや庭、近くの公園など、街灯が少なく視界のひらけた場所が理想的です。

建物や木に遮られないことも大切ですが、明かりの少ない環境では防犯や安全面にも注意を。自宅での観月なら、窓辺にススキや団子を飾るだけでも十分に風情が味わえます。

また、気象庁や天文台の月の出時刻や天気予報を事前にチェックしておくと安心です。

お月見はどう楽しむ?シーン別でご紹介

お月見の楽しみ方はひとつではありません。誰と過ごすか、どこで過ごすかによって、雰囲気も思い出のかたちも大きく変わります。

家族でわいわい楽しむのもよし、恋人や友人と静かな夜を演出するのもよし。もちろん、ひとりの時間をゆったり過ごすのも立派なお月見です。

ここでは、家族やひとり時間など、シーン別におすすめの過ごし方やアイデアをご紹介します。

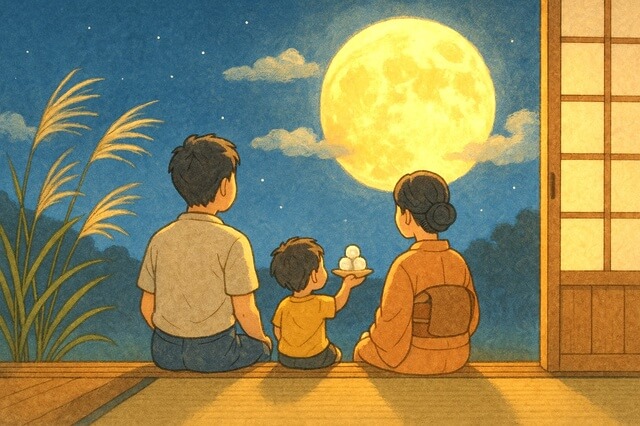

家族で楽しむ

お月見は、家族で季節を感じながら楽しめる絶好の行事です。月見団子を一緒に作ったり、ススキやお供え物を飾ることで、自然と子どもたちにも伝統文化への理解が深まります。

月やうさぎをテーマにした絵本の読み聞かせや、紙で飾りを手作りするのもおすすめ。行事を“体験”として共有することで、家族の思い出がまたひとつ増えていきます。

カップル・友人とロマンチックに楽しむ

秋の夜風が気持ちよいこの季節、ベランダや庭にランタンを灯しながら、ちょっと特別な「お月見ナイト」を演出してみては?

お気に入りの飲み物や軽食を用意すれば、まるでミニピクニックのような雰囲気に。月を眺めながら語らう時間は、日常では味わえないロマンチックなひと時をもたらしてくれます。二人で一緒にお団子づくりなど、ちょっとしたイベント感をプラスするのもおすすめです。

ひとり時間をじっくり楽しむ

和菓子とお茶を用意し、月の光を浴びながら、ひとりでのんびり読書や音楽に浸る―。そんな夜こそ、心を整える贅沢な時間。スマートフォンを手放して、空を見上げるだけでも、季節の移ろいを感じられる心豊かなひと時になるはずです。

お月見で食べたい料理のアイデアを紹介

お月見といえば月見団子が定番ですが、せっかくなら秋の味覚を取り入れて、季節感あふれる食卓を楽しんでみませんか?

見た目が“月”をイメージさせる料理や、旬の野菜を使ったメニューなど、工夫次第でお月見はもっとおいしく、もっと楽しくなります。

まんまるな“月”をモチーフに

月見の料理に“満月の形”を取り入れると、視覚的に楽しさがぐっとアップします。

- 月見オムライス

ケチャップライスを薄焼き卵で包んで丸く成形し、トマトケチャップでうさぎの顔や雲の模様を描けば、まるで夜空に浮かぶ満月のような一皿に。子どもも喜ぶかわいらしさです。 - まんまるコロッケ・お月見団子風スイートポテト

いつものコロッケをまんまるに形成したり、さつまいもあんを包んで小さな月を再現した団子風スイーツも人気。ほくほくの甘さが心を満たしてくれます。 - 月見うどん・そば

温かい汁物に卵を落とし、月に見立てて楽しむシンプルな一杯。家庭で手軽に作れて、子どもにも説明しやすい定番メニューです。

秋の味覚を取り入れた“旬”のごちそう

お月見の食卓をより豊かにするなら、秋の旬食材を活かした料理がぴったりです。里芋、さつまいも、栗、きのこ、銀杏、かぼちゃなどは、見た目も風味も季節感たっぷり。

たとえば、里芋の煮っころがしは「芋名月」にふさわしい一品。栗ごはんやきのこの炊き込みご飯なども、香り高く満足感のあるごちそうです。

さらに、かぼちゃのグラタンや焼きなすの味噌田楽など、温かみのある副菜を添えれば、秋の夜にぴったりの献立に。

旬の食材は栄養価も高く、体調を整える力もあるため、季節の行事とともに積極的に取り入れたいですね。

まとめ:静かな夜に、月とともに心を整えるひとときを

お月見は、華やかなイベントというよりも、自然の美しさや季節の移ろいを静かに感じる行事です。団子やススキを用意して月を見上げるだけでも、忙しい日常のなかでふと立ち止まり、自分を見つめ直す時間になります。

秋の夜風を感じながら、誰かと過ごすのも、ひとりで過ごすのも、その人なりの“お月見”。

今年はそんな穏やかな夜に、少しだけ意識を向けてみませんか? 月とともに、心を整えるひと時をぜひ味わってみてください。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。