なんとなく足が疲れやすい、歩くとすぐに足裏やふくらはぎが痛くなる——そんな悩みを抱えていませんか?その原因は、もしかすると「扁平足」かもしれません。

扁平足とは、足裏のアーチ構造が崩れてしまう状態で、放置すると膝・腰・姿勢にも影響が及ぶ可能性があります。本記事では、扁平足が引き起こす身体へのリスクや、痛み・疲れを予防するための改善方法などを、「足のクリニック表参道」の桑原靖院長にわかりやすく解説していただきました。

自分や家族の足の健康を守るために、まずは正しい知識を身につけましょう。

扁平足とは?原因とメカニズムを知ろう

歩く、走る、立つといった日常の動作を支える足のアーチ。そのバランスが崩れることで起こるのが「扁平足」です。足裏が平らになるだけの状態と思われがちですが、実は体全体の疲れや痛みにもつながることがあります。

ここでは、扁平足がなぜ起こるのか、その原因とメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

扁平足とはどんな状態か?

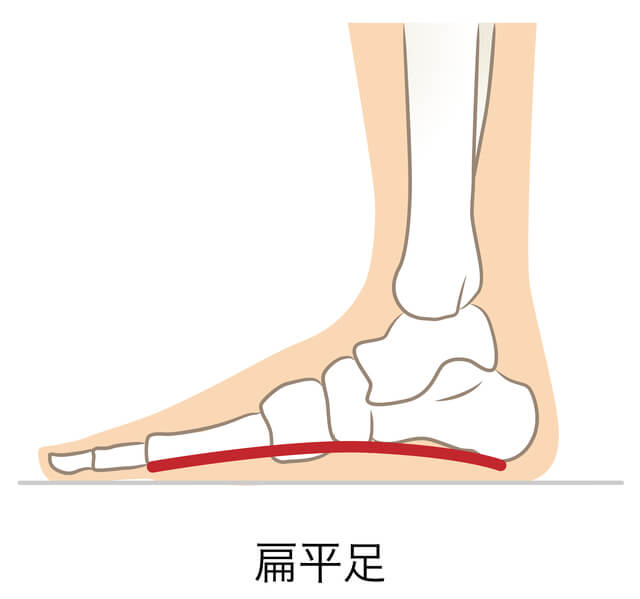

扁平足とは、足裏のアーチ(土踏まず)がなくなり、足全体が地面にべったり接している状態のことを指します。本来アーチが持つクッション機能が失われることで、歩行や立位の際にかかる衝撃がそのまま膝・股関節・腰など全身に伝わりやすくなります。

実は足のトラブルでクリニックに訪れる患者のおよそ7割が扁平足といっていいほどです。しかし、多くの方は自覚症状がなく、足の痛みや疲れを感じてから初めてその状態に気づくケースがほとんどです。

「地面にしっかり足がついている」状態は、安定しているように見えるかもしれません。実際には足の構造としては不自然な状態であり、建物の基礎が崩れているのと同じように、全身のバランスが崩れる原因になります。

なぜ扁平足になるのか?

扁平足の大きな原因は「ほぼ“遺伝”といっても過言ではない」といわれています。親や親族の誰かの足の構造をそのまま引き継いでいるケースが非常に多いといいます。

つまり、扁平足の方の多くは生まれつき足裏のアーチが崩れやすい「骨格の個性」を持っており、それ自体を根本的に“治す”ことは困難です。

しかし、この先天的な素因に加えて、加齢・運動不足・筋力の低下・体重増加・不適切な靴選びなど、後天的な生活環境や身体の変化が扁平足の進行を“後押しする”形になります。いわば「悪条件が重なることで、もともとの個性が症状として現れる」のです。

扁平足は治すものではなく、“いかにうまく付き合うか”が大切。たとえ構造的には扁平足であっても、適切な靴やインソールの使用、姿勢や歩行習慣の見直しによって“問題が起きない状態を保つこと”は可能です。

逆に、無理を続ければ膝や腰などに負担がかかり、さまざまな不調を引き起こすリスクが高まります。

子どもの扁平足と大人の違い

扁平足は、子どもと大人で構造的にも改善の可能性にも大きな違いがあります。

子どもの足は非常に柔らかく、いかようにも変化できる“未完成な構造”であるのに対し、大人の足は構造がすでに固まり、修正が難しい。

つまり、同じ扁平足でも、子どもは後からアーチを形成できる可能性がある一方、大人は“後戻りの効かない状態”になっているという違いがあります。柔軟性のある子どもの足には、インソールなどで立体的な支えを加えることで、アーチ形成をサポートすることが可能です。

さらに、子どもは体重が軽く、関節全体が柔らかいため、足に弱点があっても他の部位が無意識に補ってくれる“代償機能”が働きやすいという特徴もあります。そのため、症状が表に出にくく気づかれにくいという問題もあるのです。

逆に言えば、子どもが足の痛みを訴える場合は、すでに深刻なサインである可能性が高く、注意が必要です。

子どもの足の将来を決めるのは、小学校高学年ごろまでなので、矯正できる勝負の時期は意外と早く終わってしまいます。だからこそ、早期に気づいて適切な靴を履かせることが何よりも重要であり、足に合わない靴を避けるだけでも、大きな予防になります。

扁平足を放置するとどうなる?

一見すると大きな問題がなさそうに見える扁平足ですが、放置すると少しずつ体に負担をかけていきます。

足の疲れやすさだけでなく、膝や腰の痛み、姿勢の崩れなど全身のトラブルに発展することもあるのです。ここでは、扁平足をそのままにしておくと起こり得るリスクについて見ていきましょう。

二次的な足トラブルが次々に起こるようになる

扁平足を放置すると、足裏のアーチ構造が崩れることにより、足全体のバランスや関節の動きが不自然になり、次のような二次的な足のトラブルを招きやすくなります。いずれも慢性的な痛みや歩行障害につながるため、早期の対処が重要です。

・外反母趾(がいはんぼし)

足のアーチが崩れた影響で親指のつけ根が内側に飛び出し、指先が外側に向いてしまう変形です。扁平足の人は、足の内側に過剰な負荷がかかるため、発症リスクが高くなります。

・強剛母趾(きょうごうぼし)

足の親指(母趾)の付け根の関節が変形し、動きが硬くなってしまう状態を指します。特に反り返る(背屈)動きが制限され、歩くときに強い痛みを感じるのが特徴です。

・巻き爪

足指にかかる圧が偏ることで、爪が内側に巻いて皮膚に食い込むようになります。見た目の問題だけでなく、炎症や激しい痛みを伴い、歩行が困難になることもあります。

・足底腱膜炎(そくていけんまくえん)

足裏の腱膜(筋膜)が繰り返し引っ張られることで炎症を起こし、かかとや足裏に鋭い痛みが出る疾患です。扁平足でアーチがなくなると、足底への負担が直接的に加わりやすく、発症しやすくなります。

・タコ・魚の目

足裏の一部に過剰な圧力がかかることで角質が厚く硬くなり、痛みをともなう症状です。アーチが崩れて足の接地バランスが偏ることで、同じ箇所が常に刺激を受けやすくなります。

・モートン病

足指の間にある神経が圧迫・刺激されて、しびれや痛みが出る神経障害です。特に、足首(アキレス腱)が硬いと、指の付け根に大きな負荷がかかってしまうため、より症状が強くなります。

膝や腰への負担が増す

扁平足によってアーチが崩れると、足の骨が内側にねじれながら潰れるように動くため、そのねじれの力が膝関節や股関節、さらには腰にまで連動して伝わっていきます。

本来であれば股関節がこの回転の衝撃を受け止めるべきですが、加齢や柔軟性の低下によって股関節の可動域が狭くなると、その回転力が“逃げ場を失って膝に集中”し、痛みを引き起こす原因になります。

膝が痛い原因は、実は“膝そのもの”ではなく“足にある”ケースが圧倒的に多い。にも関わらず、多くの人は「膝が痛い=膝の問題」と捉えてしまい、シップや痛み止めで対応しがちです。

しかし、根本原因である扁平足にアプローチしない限り、症状は繰り返し再発する可能性が高いのです。

姿勢の悪化や歩行の乱れ

扁平足は足元の問題にとどまらず、姿勢全体を崩す大きな原因にもなります。足のアーチが崩れると、足から股関節を経由して、骨盤が前傾しやすくなり、その結果、背骨のS字カーブが過剰にきつくなってしまうことも。

このような状態になると、お尻が突き出た反り腰や、猫背といった“二次的な姿勢の崩れ”が起こりやすくなり、慢性的な腰痛の原因にもなります。また、姿勢の乱れは歩き方のクセにも影響を与え、体全体のバランスや筋肉の使い方が非効率になるため、疲労の蓄積や転倒リスクにもつながります。

扁平足のセルフチェック方法

扁平足は土踏まずの形だけでなく、医師監修のチェックリストや膝の向きを観察することで、自分でも簡単に確認できます。ここでは、自宅でできるセルフチェックのポイントを紹介します。

あなたは大丈夫?まずはセルフチェックを

扁平足は自覚症状がないまま進行することも多く、足の痛みや姿勢の乱れなどが起きてから気づくケースも少なくありません。以下のセルフチェック項目に複数当てはまる方は、扁平足の可能性があります。まずは足の状態を見直すことから始めましょう。

<扁平足セルフチェックリスト>

・靴底の内側がすり減っている

足の内側に過度な荷重がかかっている証拠。アーチが崩れて内側重心になっている可能性が あります。

・就寝中にふくらはぎがつることがある

アーチを支える筋肉が常に緊張していると、夜間のこむら返りにつながりやすくなります。

・靴が以前よりきつく感じる

アーチが崩れることで足幅が広がり、靴がきつく感じるようになることがあります。

・裸足で片足立ちがしづらい

バランスを取る力や足裏の支持機能が低下している兆候。アーチ構造の弱化が疑われます。

・膝などに慢性的な痛みがある

足の構造が崩れると膝や股関節に負担がかかり、痛みが出やすくなります。

・気づくと“すり足”で歩いている

足をしっかり蹴り出せておらず、足裏全体を引きずるような歩き方になっているかもしれま せん。

・出産経験がある

出産による骨盤のゆるみや体重の増加が、扁平足の引き金になることがあります。

膝の”向き”にも注目を

扁平足かどうかを見極めるヒントは、実は「膝の向き」にも隠れています。

扁平足になると足のアーチが潰れて内側に沈み込み、足全体が内側に回転するような動きになります。このねじれは足元だけにとどまらず、スネや膝、股関節にまで連動して広がります。鏡の前に立って、足を平行に揃えてまっすぐ立ってみましょう。

このとき、つま先が正面を向いているにもかかわらず、膝が内側(内股)に向いている場合は注意が必要です。足のアーチが崩れて、膝関節の軸がズレている可能性があります。

扁平足の改善方法と予防策

扁平足は放置すると足や膝、腰への負担が大きくなりますが、適切な対策をとることで症状の進行を防ぎ、改善につなげることができます。日常生活の中で取り入れられるトレーニングや専用アイテムの活用、姿勢の意識など、予防と改善に役立つ方法を知ることが大切です。

足裏アーチを鍛えるトレ-ニング

扁平足の改善には、「アーチを鍛える意識的なトレーニング」が非常に有効です。

まず取り入れたいのは、足の指の間に手の指を差し込んで、足の中足部(足の甲の奥の筋肉)を刺激する動き。これにより、アーチを支える筋肉の活性化が期待できます。

また、よく知られる床に置いたタオルを足の指で手繰り寄せる「タオルギャザー運動」も効果的です。この時、指の先で引っ張るのではなく、指の付け根から曲げる意識が重要です。正しくアーチを持ち上げるには足の中の筋肉(足底筋群)を意識することが大切です。

正しい靴選びとインソールの活用

扁平足の改善や悪化予防には、足に合った靴選びとインソールの活用が欠かせません。サイズが合わない靴やクッション性の乏しい靴を履き続けると、アーチがさらに崩れ、足の変形や痛みを助長してしまいます。

一度崩れたアーチを元に戻すことは困難ですが、専用のインソールやアーチサポート付きのサポーターを用いることで、補正することが可能です。こうした補助アイテムを活用することで、膝や腰への負担を軽減し、慢性的な痛みや疲労を和らげる効果が期待できます。

姿勢と歩き方を意識する

扁平足の方は、アーチが潰れて足が内側に回転することで、身体全体のバランスが崩れやすくなります。その結果、猫背や骨盤の前傾、股関節・膝・腰への負担が蓄積され、慢性的な不調の原因となります。

ただ漫然と歩くのではなく、“足首がよく動いているか”“股関節が連動しているか”を意識して歩くことが大事。歩行時のねじれや崩れた姿勢は、そのまま蓄積されて身体の不調へとつながります。

また、姿勢の崩れは疲労感を助長し、足の筋肉の過緊張を招くため、できるだけ良い姿勢で立ち・歩く習慣を持つことが、予防にも改善にも役立ちます。

まとめ:自分の足の状態を知ることが第一歩

扁平足は、見た目だけでは気づきにくく、痛みや不調の“本当の原因”として見落とされがちです。しかし実際には、外反母趾や巻き爪、膝痛、腰痛、足底腱膜炎など、数多くの足・脚のトラブルの出発点になっていることが多いのです。

だからこそ、「膝が痛い」「足が疲れやすい」といった症状があるときに、それが扁平足によるものかもしれないと“知っているかどうか”で、その後の対処や改善のスピードには大きな差が出ます。

まずは、靴底のすり減り方や、片足立ちのバランス、膝の向き、すり足歩きの有無などをセルフチェックし、自分の足がどうなっているのかを知ることが何より大切です。

正しい靴選びやインソールの活用、姿勢や歩き方の意識、そして必要に応じ足の専門医をはじめとした医療機関への相談が必要かもしれません。こうした一歩一歩が、足から始まる全身の健康を守る道筋になります。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。