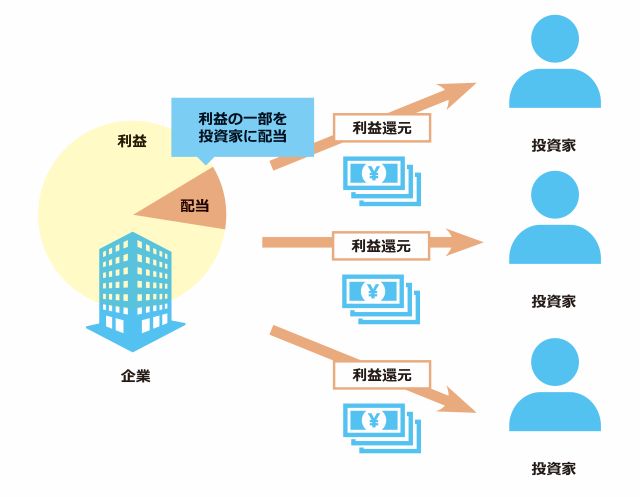

老後の暮らしにゆとりをもたらすための収入源を考えるうえで、選択肢の一つとなるのが「高配当株投資」です。これは、企業が利益の一部を株主に還元する「配当金」を目的とした投資スタイルです。その仕組みや魅力、知っておきたい注意点や銘柄選びのヒントを紹介します。

なお、配当や配当利回りは企業の業績や市場環境により変動し、将来の分配・利回りを保証するものではありません。投資を検討される際は、ご自身の状況に合わせて慎重に判断されることをおすすめします。

(本記事は2025年8月29日時点の情報です)

高配当株とは?注目される理由

高配当株とは、株価に対して配当金の割合、すなわち「配当利回り」が高い株式のことです。そのもとになる配当金は、企業が得た利益の一部を株主に分配するお金を指します。

株式投資の利益には、株価の上昇によって得られる売却益(キャピタルゲイン)と、配当金のように資産を保有していることで得られる利益(インカムゲイン)の2種類があります。

キャピタルゲインは不確実性が高い一方、配当金は定期的かつ現金で得られるため、とくに退職後の生活における「第2の収入源」として注目されています。

ただし、配当金は預貯金の利息と異なり、配当の有無が保証されているわけではありません。

企業の業績が悪化すれば、配当金が減らされる「減配」や、支払われなくなる「無配」の可能性もあります。企業の配当に対する方針を見る上では、利益のうちどれくらいの割合を配当に充てるかを示す「配当性向」や、企業内に蓄積された利益である「内部留保」も判断材料になります。

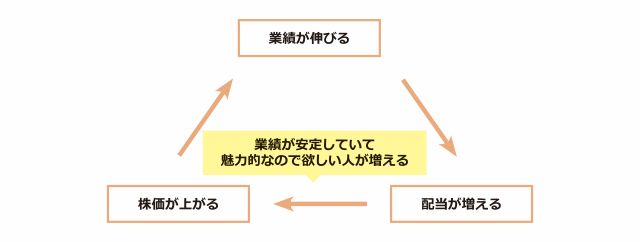

さらに、配当金は株価そのものにも影響を与える側面があります。企業が配当を増やす「増配」は好調な業績の証とみなされ、投資家の買いが集まり株価が上昇する要因のひとつとなることもあります。その結果、好循環が生まれることも期待されます。

配当金は、年に1回または2回支払われるのが一般的ですが、企業によっては年4回受け取れる場合もあります。

配当金を受け取るためには、企業が定める「権利確定日」に株主名簿に記載されている必要があります。実際の支払いは、企業の決算が確定し、株主総会での承認を経たあとになるため、権利確定日からおよそ2〜3ヵ月後となります。

高配当の基準を知る

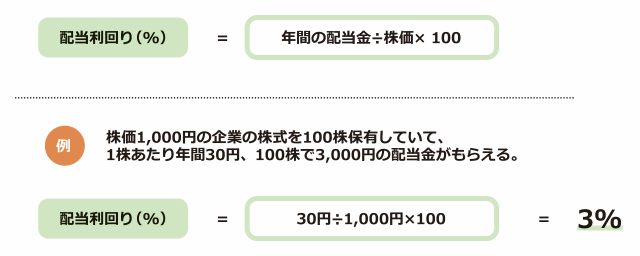

配当の水準を知る目安となるのが「配当利回り」という指標です。これは、株価に対して1年間でどれだけの配当を受け取れるかを示す数値で、以下の計算式で求められます。

2025年8月末時点で、日経平均株価の構成銘柄では約2.0%(参照元:日本経済新聞 平均配当利回り(売買単位換算))となっています。「高配当」に明確な定義はありませんが、一般的に3%を超えることがひとつの基準とされています。

なお、これらの数値は2025年8月末時点に基づくものであり、市場環境によって変動する可能性があります。

利益をどのように使うかは、企業によって異なります。例えば、事業が安定している成熟企業や、IT関連、ゲーム関連の企業は大規模な設備投資の必要性が少ないため、利益を安定的に株主へ配当として還元する傾向があります。

知っておきたい!高配当株のメリットと落とし穴

高配当株への投資は、安定した収入が期待できるなど魅力的な側面を持つ一方で、注意しておきたいこともあります。その両方を理解しておくことが、より良い投資判断につながります。

高配当株が持つ大きなメリットは、安定した配当収入への期待です。株式を保有しているだけで年に1〜2回、定期的に現金収入が得られる可能性があることは、生活のうえで心強い支えになるものです。

高配当株には知名度の高い企業も多く、事業内容や業績を把握しやすい点は、投資に慣れていない方にとって安心感につながるでしょう。配当金を受け取りながら、将来的な株価の値上がりによる利益も合わせて期待できる点も魅力的です。

注意点として代表的なものが、投資先企業の業績が悪化した場合に、配当金が減額されたり、ゼロになったりする「減配」の可能性です。配当金は企業の利益から支払われるため、その時々の業績に左右されることを心に留めておく必要があります。

減配が発表されると、企業の先行きへの懸念から株価自体も下落する傾向にあります。過去の事例を挙げると(これは投資を推奨するものではなく、あくまで事例紹介です)、日本たばこ産業(JT)が2021年に減配を発表し、それに伴って株価が下落したケースもありました。

このように、たとえ配当金を受け取れたとしても、それ以上に株価が下落すれば、資産全体では損失となってしまうことも考えられます。

加えて、「見せかけの高配当」にも気をつけたいところです。これは業績悪化などで株価が急落した結果、計算上の配当利回りだけが高く見えてしまうケースです。

表面的な数字の良さに惑わされず、なぜそうなっているのか、株価の推移を確かめたり、業績や株価下落の背景を自分なりに調べてみたりすることが大切です。

配当金の受け取り方にもいくつかの方法があります。なかでも、証券会社の口座で自動的に受け取る「株式数比例配分方式」は手間がかからず便利です。この方法だと、受け取った配当金をスムーズに再投資へ回せるため、長期的な資産形成で大切な複利の効果も期待しやすくなります。

どんな銘柄を選べばいい?初心者でも安心な見極めポイント

実際に企業を選ぶ際には、配当利回りの数字だけを見て判断するのではなく、いくつか重要な視点があります。

まず注目したいのは、企業がどれだけ安定して配当を続けてきたか、という実績です。

「連続増配」や、配当を減らさない「累進配当」を方針として掲げている企業は、株主への還元を重視している姿勢の表れと見ることができます。過去の配当履歴を調べて、安定しているかどうかを確認するといいでしょう。

企業の株主還元への意識も大切です。これは、企業が発表する決算説明会資料から読み取ることができます。そこでは、利益をどのくらい株主に還元するかという方針が示されていることがあります。

例えば、「配当性向」。これは利益の何割を配当に回すという指標で、30〜40%程度がひとつの目安となります。近年は「DOE(株主資本配当率)」を目標に掲げる企業も増えてきました。

DOEは、株主資本に対してどの程度の配当を出すかを表すもので、業績が多少変動しても無配になりにくいという期待から、投資家の支持を集めています。業績が安定している企業なら配当性向を、大きな業績の伸びが期待できない企業ならDOEを重視しましょう。

高配当の理由や業績もあわせて見ておきましょう。会社の創立記念などによる「記念配当」で一時的に利回りが上がっているだけの場合や、意図的に配当性向を高めている可能性も考えられます。

とくに利回りが6%を超えるなど極端に高い場合は、なぜそうなっているのか一度立ち止まって調べてみるのが賢明です。

とくに、設立されたばかりで配当の実績がない企業や、事業内容をいまひとつ理解できない企業は、慎重に判断するのがいいでしょう。

長期投資を想定しているなら、社会貢献(SDGs)や環境問題への配慮といった企業の姿勢も、将来の安定性を測る上での一つの参考になるかもしれません。

一つの企業に集中して投資するのではなく、いくつかの業種に分けてリスクを抑える「分散」という考え方もあります。ただ、たくさんの銘柄を自分で選んで管理するのは、なかなか大変なことでもあります。

もし少額から始めたい、あるいは銘柄選びに自信がないという場合は、複数の高配当株を詰め合わせた投資信託やETF(上場投資信託)から試してみるのもひとつの手です。

その際には、手数料や税制の仕組みは商品によって異なるため、利用前にあらかじめ確認しておくと安心です。

もちろん、株主優待などを楽しみにご自身で個別株を選びたいのであれば、まずは値動きが比較的穏やかで、事業や財務面のリスクが小さい銘柄を検討してみるのがいいでしょう。

おわりに

高配当株投資は、定期的な現金収入への期待が大きな魅力です。その収入をより安定させるためには、「連続増配」など減配リスクの低い企業を選ぶといいでしょう。

受け取った配当金は通常約20.315%(復興特別所得税を含む実効税率、税率は改正により変動の可能性があります)の税金がかかりますが、NISA口座を活用すれば非課税で受け取ることができます。

ただし、外国株式などは現地源泉税が課される場合がある点にご注意ください。

一度に大きな金額を投じるのではなく、生活に影響のない余裕資金で少しずつ始めればOK。ぜひ第2の収入源づくりを検討してみましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。