ワンルームマンション投資で一定の成功を収めた投資家のなかには、次のステップとして「築古1棟アパート」への挑戦を考える人も多いでしょう。利回りが高く、規模を一気に拡大できる1棟アパートはたしかに魅力的です。

しかし、その裏側には思わぬ落とし穴が潜んでいることも。自身も大家である不動産投資専門ファイナンシャルプランナーの伊豫田誠氏が、築古1棟アパートの“落とし穴”とその改善策について、事例をもとに解説します。

“さらなる利益”のはずが…40代男性の事例

40代の会社員A氏は、本業の傍ら、都内でワンルームマンションを2戸保有しています。いずれも家賃8万円前後で、長期間満室経営を続けていました。

A氏は、所有中の2戸の収益が安定していたことから、さらなる規模拡大を目指し、築古の1棟アパート投資に踏み出しました。

検討の結果、A氏は中部エリアにある5,300万円の1棟アパートを、25年ローンを組んで購入しました。

◆A氏が購入した物件

- 立地:中部エリアの地方都市。最寄駅から徒歩10分

- タイプ:築32年の木造アパート。1K×8戸

- 購入価格:5,300万円

- 融資条件:頭金500万円、ローン4,800万円、金利2.0%、ローン期間25年

- 想定家賃:1戸4万9,000円 × 8戸 = 月約39万円

- 年間想定収入:約470万円(表面利回り9%)

試算上は返済・管理費などを差し引いても、毎月10万円のプラス収支が見込まれました。ただし、空室や修繕などにより変動する可能性があります。

「これで老後の備えは万全だ」

A氏は期待に胸をふくらませていました。

ところが、購入直後に8戸中3戸で退去が発生。すぐに募集したものの、半年経っても1戸しか入居が決まらず、稼働率は75%まで低下しました。キャッシュフローは赤字に転落し、想定とは真逆の結果に。

「空室が埋まらない……」

A氏は頭を抱えることとなってしまったのでした。

経験値がアダに…「築古1棟アパート」の落とし穴

A氏に限らず、ワンルームマンション投資で成功した方は、次のステップとして「築古1棟アパート」に着目する方が多いです。

たしかに1棟アパートは表面利回りが高く、複数戸をまとめて管理できる効率の良さなど、魅力的な点も多くあります。一方、修繕費や空室リスクなど注意すべきデメリットも存在します。主なメリット・デメリットは下記のとおりです。

◆メリット

- ワンルームマンションより利回りが高く、7〜10%台も狙える

- 1棟所有のため、管理コストの効率がいい

- 複数戸あることから、1戸当たりの空室割合が低い

◆デメリット

- 修繕や設備更新費が大きく、突発的な支出リスクが高い

- エリア需要を外すと「半数空室」など致命的な打撃を受ける

- ワンルームマンションに比べて流動性が低く、出口戦略が限られる

A氏のように、たとえ経験者であっても、築古1棟のデメリットを軽視すると、大きな損失につながる可能性が高まります。

A氏の物件で空室が長期化したのは、主に次の5つの要因によるものでした。

1.需給のミスマッチ

購入当初は近隣の大学を見込み、学生を主な入居ターゲットとしていましたが、その後の大学の統廃合や周辺人口の変化により、想定していた入居需要との乖離が生じました。

2.設備水準のギャップ

購入した物件は築年数が古く、バス・トイレ一体型のユニットバスやベランダ洗濯機置き場など、設備面で競合物件に劣る部分があり、入居検討者から選ばれにくい状況でした。

一方、競合物件は「バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、インターネット無料」が基本。設備面で大きく見劣りしていました。また近年では、宅配ボックスの有無も入居者が物件を選ぶ際の重要な判断材料となっています。

3.家賃と広告費の設定ミス

家賃が4万9,000円と低めで、A氏から不動産会社に支払う広告費(AD)も1か月分にとどまっていたため、仲介担当者にとって優先的に紹介しづらい条件となり、結果として案内件数が伸び悩みました。

4.運営体制の甘さ

A氏は管理会社に運用を任せきりにしており、反響や内見、申込状況などの定期的な報告体制を整えていなかったため、3カ月以上反響がない状態を把握できずにいました。

5.データ計測不足

入居者が決まらない原因について、「なんとなく決まらない」と曖昧な認識に留めており、反響数・内見件数・申込率・成約率などの基本データを把握しておらず、ボトルネック分析ができていませんでした。

このように、空室が続く場合は原因を明確にすることが必要不可欠です。理論的な原因究明があってはじめて戦略的な改善が可能となります。

空室改善のためのロードマップ

空室が長期化した場合、「そのうち入るだろう」という姿勢が最も危険です。実際は、時間の経過とともに空室はさらに目立ち、物件全体の競争力を失います。

だからこそ、大家自身が明確な時間軸を設定し、計画的に改善策を実行していくことが重要です。ここでは、A氏の物件を例に、空室が発生した初期段階(緊急対応)から中期~長期にいたるまで、段階別に必要な改善策を具体的にみていきましょう。

初期段階(~2週間)

- 家賃を4.9万円→4.6万円(2週間の反応を見て再検証)

- 礼金撤廃、フリーレント1ヵ月導入で初期負担軽減

- 広告費を1ヵ月→2ヵ月分に引き上げ、営業促進と露出強化を実施

中期(~90日)

- クロスや床の貼替(1戸20万円×2戸)で印象改善

- Wi-Fi無料設備導入(初期30万円、月額5,000円)。賃料上乗せでの回収年数を2〜3年で試算するのが望ましい。

- 1戸を家具付き仕様にし、短期滞在層もターゲットに取り込む

長期(半年以降)

- 外壁塗装、共用部美化で「古い印象」を払拭

- デザインリノベと同時に募集条件(賃料帯・契約期間)を見直し、ターゲット層を社会人単身者へ再設定。

このように、節目ごとに必要な改善策を打つことで、場当たり的な対応から脱却できます。

改善策を講じたあとは「KPI管理表」で効果を可視化する

ただし、改善策を講じても、効果を客観的に測定できなければ「やったつもり」で終わってしまいます。感覚といった曖昧なものではなく、数字で検証することが重要です。

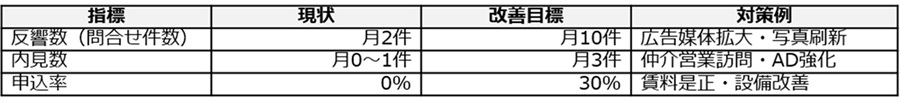

そこで有効なのが、反響→内見→申込→成約といった各フェーズをKPIとして設定し、週次では反響数、隔週では内見数、月次では申込・成約数を確認するなど、定期的にモニタリングすることで、どの段階で未達が生じているかを早期に把握できます。

※KPI……中間目標。Key Performance Indicatorの略で、「重要業績評価指標」と訳される。

出所:筆者作成

KPI管理は、投資家が空室対策を「検証可能なプロセス」に変えるための武器です。数字を追いながら改善を繰り返すことで、根拠のある経営判断が可能になり、長期的に安定した入居率を維持できます。

「築古1棟アパート」投資前のチェックリスト

ワンルームマンション投資と比べて、築古1棟アパートは規模も難易度も一段階上がります。事前確認不足は空室長期化や資金繰り悪化につながるため、最低限押さえておくべきポイントを整理しておきましょう。

◆チェックリスト

□物件エリアの需給調査

- 周辺の入居需要や類似物件の稼働率を確認しているか?

□設備や募集条件

- バスとトイレが別か、室内洗濯機置場、ネット環境など、競合と比較して魅力的か?

- 賃料や広告費は適正に設定されているか?

□運営体制とKPI管理

- 管理会社から毎月の反響、内見、入居状況の報告を受けているか?

- KPIを設定して改善策の効果を定量的に把握できるか?

□資金と修繕計画

- 現実的な修繕費や空室リスクを見込んだ、キャッシュフロー計算をしているか?

上記のポイントを事前に確認しておけば、築古1棟アパートの潜在リスクを大幅に軽減できます。不動産投資経験者であっても、基本を押さえ、数値で状況を管理することが重要です。

利回りに惑わされないで…「数値」での管理を徹底

築古1棟アパートは、表面利回り9〜10%と魅力的に映ることが多い投資対象です。しかし、需給や設備水準を誤ると空室が長期化し、一気に赤字化します。

ワンルームマンションから築古1棟へステップアップを検討する投資家にとって、最も重要なのは「規模の拡大」ではなく「収益の安定化」です。

成功のポイントは、「原因を定量化し、時間軸で改善を実行すること」です。賃料や広告費の見直し、反響・内見・申込をKPIで管理する習慣を持ち、冷静かつ戦略的な判断を重ねることが、長期的に資産を守るいちばんの近道です。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。