故人を思い、故人のために祈りを捧げる方法は数多くあり、そしてそのなかのひとつの形として「遺骨を使ったペンダント(遺骨ペンダント)」があります。ただ、故人への想いを表す方法に「正しい」「正しくない」は本来ないにも関わらず、遺骨ペンダントはときに「良くないもの」とされます。その理由について見ていきましょう。

この記事を読んでわかること

遺骨ペンダントとは、遺骨を使って作るペンダントのことをいいます。これは故人を思い、故人を悼むためのひとつの方法です。しかし、「故人を思い、故人を悼む」という気持ちに良し悪しはないにも関わらず、遺骨ペンダントはしばしば「良くないもの」とされます。ここでは「そもそも遺骨ペンダントとは何か」「遺骨ペンダントが良くないとされている理由」「遺骨ペンダント以外の手元供養の方法」「手元供養の注意点」について解説します。

遺骨ペンダントの基本情報

「遺骨ペンダントが良くないとされている理由」について解説する前に、まずは「遺骨ペンダントとは何か」「遺骨ペンダントを作ることに、何か問題はあるのか」という点について解説していきます。

そもそも遺骨ペンダントとは?

遺骨ペンダントは、遺骨アクセサリーのうちのひとつです。遺骨アクセサリーとは、遺骨や遺灰を使って作るアクセサリー全般をいいます。今回は遺骨ペンダントを取り上げますが、指輪やイヤリングも提案されています。

遺骨ペンダントにはいくつかの種類があります。遺骨を使って人工ダイヤモンドを作り、それをペンダントトップにあしらったものもあれば、遺骨を粉にして小さなケースの中に入れて、それをペンダントトップにするものもあります。

遺骨ペンダントは法律的に問題ある?

日本の法律において、「人の骨を埋葬するときは、墓地に埋葬しなければならない」とされています。

しかし、この「埋葬する時期」については定められていませんし、「遺骨を手元で供養(※『供養』という言い方は厳密には仏教用語ですが、一般的な言葉でもあるため、これ以降はこの言葉を使用します)すること」も法律的に見て問題ありません。

手元供養をしていた遺骨を、「もう弔う人がいなくなったから」とどこかに捨てるのはもちろん問題ですが、「遺骨ペンダント」という形で手元に置いておくことは、法律上何の問題もない行為です。

遺骨ペンダントは宗教的に問題ある?

詳しくは後述しますが、しばしば、「遺骨ペンダントは宗教上問題がある」と考えて拒絶感を持たれることがあります。

しかし「お釈迦様」は分骨して祀られていますし、キリスト教でも「聖遺物」として聖者の遺骨の一部を祀ってきました。そのようなことを考えれば、遺骨ペンダントもまた、宗教的に問題がないと考えるのが自然でしょう。

もちろん、「弔いの考え方」は人それぞれ異なるものです。ただ、法律の観点から見ても宗教の観点から見ても、遺骨ペンダントを否定する根拠はないと覚えておくとよいでしょう。

遺骨ペンダントが良くないといわれる理由

上記では、「遺骨ペンダントを作り、これを持ち歩くことは法律の面から見ても宗教の面から見ても、まったく問題はない」としました。しかしそれでも、「遺骨ペンダントは良くない」と言われることもあります。

そして「良くない」と強く考える方が周りにいた場合、遺骨ペンダント作りを強行してしまうと後々まで続く感情のもつれが生じてしまう可能性があります。トラブルがおきないように、彼らの考えを理解することは非常に重要です。

遺骨ペンダントが良くないとされる理由は、以下のとおりです。

- そもそも手元供養が浸透していない

- 遺骨を身につけることに抵抗がある

- 遺骨を手元に置いたり加工したりすることに抵抗がある

- 故人に執着する可能性を心配する

- 成仏できないと考えられる

- 檀家制度によるもの

ひとつずつ見ていきましょう。

そもそも手元供養が浸透していない

日本では火葬した後に、骨壺に納めた骨を納骨するのが一般的です。つまり、手元供養の考え方自体が一般的ではありません。

また、「手元供養の形にされると、同居している家族以外がお参りに行くことが難しくなる」という理由で、手元供養を避けたがる方も多く見られます。

遺骨を身につけることに抵抗がある

「そもそも死んだ人の遺骨を、身につけるのが気持ち悪い」として忌避感を抱く方もいます。これは、「墓地」「墓」をほとんどの方が利用することになるものであるにも関わらず、畏怖の対象とされているのと似ているのかもしれません。

「死」を意識させるこれらのものに対して拒絶感を抱く方は、遺骨ペンダントに対してもマイナスの印象を持ちます。

遺骨を手元に置いたり加工したりすることに抵抗がある

遺骨は、非常に大切なものです。そのため、遺骨を砕く「加工」が必要になる遺骨ペンダントについて抵抗感を覚える方もいます。「大切な家族の骨をバラバラにするなんて……」という気持ちから、遺骨ペンダントを嫌う方もいるのです。

ちなみに、遺骨の損壊は法によって咎められますが、遺骨ペンダントのように「故人の供養」を目的としたものは、すでに述べたとおり、法律による処罰対象とはなりません。

故人に執着する可能性を心配する

「故人とずっと一緒にいたい」「長く共にあった人だから、これからも一緒に過ごしたい」「生きていたころと同じように、いろいろな光景を一緒に見たい」という気持ちは、非常に尊いものです。

しかし遺骨ペンダントというかたちで遺骨が近くに「ありすぎる」と、それにとらわれて故人への気持ちを整理しきることが難しくなる場合もあるとして、遺骨ペンダントに対して慎重な立場をとっている方もいます。

特に残された方が若い世代であれば、この傾向も顕著になるでしょう。

成仏できないと考えられる

上でも述べたように、遺骨ペンダントは宗教上は何の問題もない選択肢です。お釈迦様もまたその遺骨が信徒に分け与えられたといわれていますし、教会でも成人の指の骨(の一部)を祀っていました。

ただ、なかには「分骨をしたら故人の身体もバラバラなってしまう」「納骨をしないといつまでも浮かばれない」という迷信にとらわれている方もいます。

檀家制度によるもの

「すでに菩提寺があり、人が亡くなる度にその墓地に埋葬されていた」という方の場合、すべての遺骨を手元で供養していこうとすると、寺院側から物言いがつくかもしれません。

ただこの場合は、遺骨ペンダントにする分の骨を除き、骨壺自体はその寺院のお墓やその寺院の運営する納骨堂に入れるというやり方がとれます。

手元供養の方法とは

ここからは、遺骨ペンダントを含めて、「手元供養の方法」について解説していきます。

遺骨を使ったアクセサリー

上でも軽く触れましたが、遺骨を使った遺骨ペンダントには「カプセルタイプ」と「人工ダイヤモンドタイプ」があります。一般的に「遺骨ペンダント」というと前者を指すことが多いかと思われますが、後者の選択肢もマイナーとまではいえません。

なお、遺骨ペンダント以外にも、遺骨を使った指輪やブレスレット、イヤリングなどがリリースされています。遺骨アクセサリーの形やデザインは現在非常に選択肢が多く、一目見ただけでは絶対に遺骨アクセサリーだとわからないものもたくさん打ち出されています。

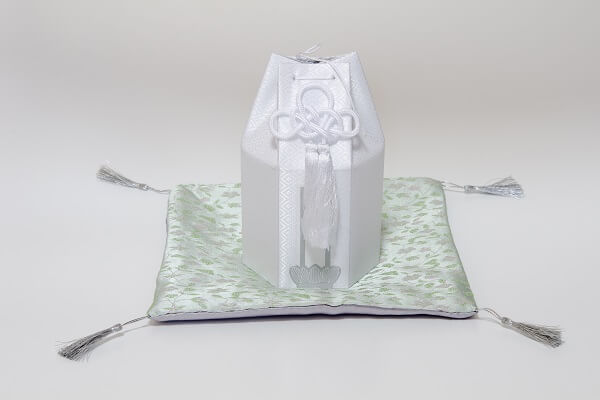

ミニ骨壺

収骨した際に用いた骨壺を、そのまま使って手元供養をすることもできますが、「ミニ骨壺」を用いて供養する方法もあります。「ミニ骨壺」とは文字通り小さな骨壺であり、多くの場合は現代的なデザインです。

素材もさまざまで、クリスタル製のものなどもあります。「埋葬はしたいけれど、少しの間側にいたい」「若くして配偶者を亡くしたが、分骨して半分は配偶者の実家に、残り半分は自分の手元に置いておきたい」というときに利用されています。

ぬいぐるみ

新しい選択肢として、「遺骨を入れたぬいぐるみ」という手元供養の形が提案されることもあります。

これは2017年にニュースで取り上げられたもので、遺骨を入れたカプセルを埋め込んだクマのぬいぐるみを指しています。小さなお子さんでも持ち歩けること、また棺にも入れられることから、「自分が亡くなるときには、早くに亡くした母の遺骨(の入ったぬいぐるみ)と一緒に旅立ちたい」と考える方にも向いています。

写真立てなどのインテリア

亡き人を偲ぶものとして、「写真」「遺影」は非常に一般的なものです。大切な家族が笑顔でいたときの思い出の写真を、家に飾っている人も多いことでしょう。

その写真を飾るための「写真立て」のなかには、遺骨を入れられるようになっているものもあります。故人をより身近に感じられるとされるこれらのフォトフレームは、10,000円~手に入ります。

遺骨ペンダントの費用相場は?

遺骨ペンダントには、遺骨を入れたカプセルをペンダントトップにするものと、遺骨自体から人工ダイヤを作りそれをあしらうものがあります。

前者のカプセルタイプは非常に手軽で、数万円程度で購入できます。対して人工ダイヤモンドタイプは遺骨に残る炭素などを利用して作るもので、非常に高額です。こちらを希望する場合は数十万円~百万円を超える出費を覚悟しなければなりません。

遺骨ペンダントを制作する際に注意したいこと

遺骨ペンダントは、手元供養をしていく際の選択肢のうちのひとつです。ただ、トラブルや煩雑さを防ぐために、以下の点には気をつけなければなりません。

- 家族と話し合う

- 保管には注意する

- 火葬前に決めるとより良い

ひとつずつ見ていきましょう。

自身で考えることはもちろん家族とも話し合う

何度か述べてきたように、遺骨ペンダントを作ることには違法性はありません。しかし家族や親族のなかには抵抗を感じる方もいます。家族や親族のなかに反対する方がいた場合は、丁寧に話し合い、理解を求めるようにしましょう。「お互い、故人を思う気持ちは一緒なのだ」と考えて説得に当たれば、互いの妥協点が見出しやすいかと思われます。

保管に注意

遺骨ペンダントは、それほど大きいものではありません。持ち歩くことを前提とするものですから、紛失には注意しましょう。遺骨ペンダントは大切な遺骨を使って作るものですから、「紛失しても買い直せば良い」という類のものではないからです。

なお、「遺骨ペンダントという形ではなく、ミニ骨壺などを使って手元で供養する」という場合は、保管に注意しましょう。管理状態が悪いと、カビの発生などを招きかねません。

火葬前に分骨するか決める

「遺骨を分けて、片方を手元供養する」という場合、手元供養分の分骨証明書は不要です。しかし、遺骨アクセサリーを作った後に残った「分骨された遺骨」を墓に入れる際には分骨証明書が必要になります。分骨した後の遺骨もいずれはなんらかのかたちで埋葬あるいは散骨することになりますから、事前に分骨証明書を取得しておいた方が良いでしょう。

なお分骨証明書は、火葬する時点で請求しておけば非常に簡単に手に入ります。しかし、「一度埋葬した遺骨を取り出し、分骨する」とした場合、必要とする書類や交渉する相手が非常に増えます。そのため、分骨や遺骨アクセサリーのを検討しているのであれば、火葬前に申し出た方が良いでしょう。

お困りごとは「セゾンの相続 お墓探しサポート」の詳細はこちら へ

遺骨アクセサリーは、手元供養の選択肢のうちのひとつです。そして手元供養は、亡くなった方の遺骨を扱う方法のうちのひとつです。

遺骨を扱う方法として、手元供養の他に「お墓」「樹木葬」「海洋葬」などの選択肢があります。どれを選ぶべきか迷っている方は、ぜひ、「セゾンの相続 お墓探しサポート」にご相談ください。

おわりに

「故人とずっと一緒にいたい」という考えが生み出した遺骨アクセサリーや遺骨ペンダントは、故人を身近に感じられ、人の心にも寄り添う選択肢です。法律上・宗教上、いずれの観点から見ても咎められることのない方法ですから、「これからもそばに」と考える方は、この選択肢を選ぶのもよいでしょう。

「遺骨アクセサリー」はしばしば「良くないこと」と捉えられますが、家族や親族としっかり相談をし、紛失しないように注意して管理をすれば問題ありません。