「お酒をもっと楽しみたいけど、飲みすぎは怖い…」そんな風に思ったことはありませんか?お酒を嗜む時間は大切ですが、健康のためにも適正な飲酒量を守ることが何より重要です。

お酒の強さや酔いやすさは人それぞれあり、それを判断するひとつの指標となるのが「純アルコール量」です。本記事では、純アルコール量の計算方法や、適正なお酒の飲み方などについて詳しく解説します。飲み会の前や、お酒を選ぶ際の参考にして、お酒との付き合い方を見直してみましょう。

飲酒の影響を受けやすい2つの要因とは?

アルコールの影響は人によって大きく異なります。なぜ同じ量のお酒を飲んでも、人によってはすぐに酔ってしまうのに、そうならない人もいるのでしょうか?これには、年齢、性別、体質など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

体内の水分量による影響

私たちの体は約60%が水分で構成されています。この水分量は、性別、年齢、体格などによって個人差がありますが、体内の水分量が少ないと、アルコールが体内に広がりやすく、酔いやすくなる傾向があります。しかし、なぜ体内の水分量が酔いやすさと関係しているのでしょうか?

アルコール濃度の上昇

体内の水分量が少なければ、同じ量のアルコールを摂取しても、血液中のアルコール濃度が上昇しやすくなるため

アルコールの分解が遅くなる

アルコールは肝臓で分解されますが、水分が不足すると、肝臓の働きが低下し、アルコールの分解が遅れてしまうため

また、女性は男性に比べて体格が小さく、体内に水分が少ないので、同じ量のお酒を飲んでも、血液中のアルコール濃度がぐっと上がってしまいます。

さらに、高齢者は加齢による体内の水分量の減少などが原因で、若い頃と同じ量のアルコールを摂取するとその影響が強く現れる傾向があります。

酵素の働き方の違い

もうひとつの要因として、体内のアルコール分解酵素の働き方が関係しているといえます。

アルコールは肝臓で「アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)」という酵素によって分解され、アセトアルデヒドという物質になります。その後、アセトアルデヒドは「アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)」でさらに分解され、最終的に無害な物質に変わります。この分解の効率が酔いやすさに影響を与えているのです。

人によっては、これらの酵素の働きに違いがあり、例えば、ADHの活性が高い人はアルコールを速やかに分解できるため、酔いにくい傾向になります。一方で、ALDHの活性が低い人は、アセトアルデヒドが体内に長く残りやすく、これが酔いの原因となります。

さらに、遺伝的な要素や生活習慣なども関与しています。アジア人の一部ではALDHの活性が低いことが多く、

性別や体重、食事内容、飲酒の習慣なども酔いやすさに影響を与える要因です。例えば、女性は男性に比べてアルコールを分解する酵素の活性が低い場合が多く、体内に蓄積されやすいことから、酔いやすくなる傾向があります。

このように、酔いやすさはさまざまな要因が組み合わさった結果であり、酵素の働きも大きな役割を果たしているのです。

参照:飲み過ぎは脂肪蓄積のもと!【公式】大正製薬ダイレクトオンラインショップ

多量の飲酒によるリスクも

過度な飲酒は、私たちの健康や生活に深刻な影響を与えかねません。

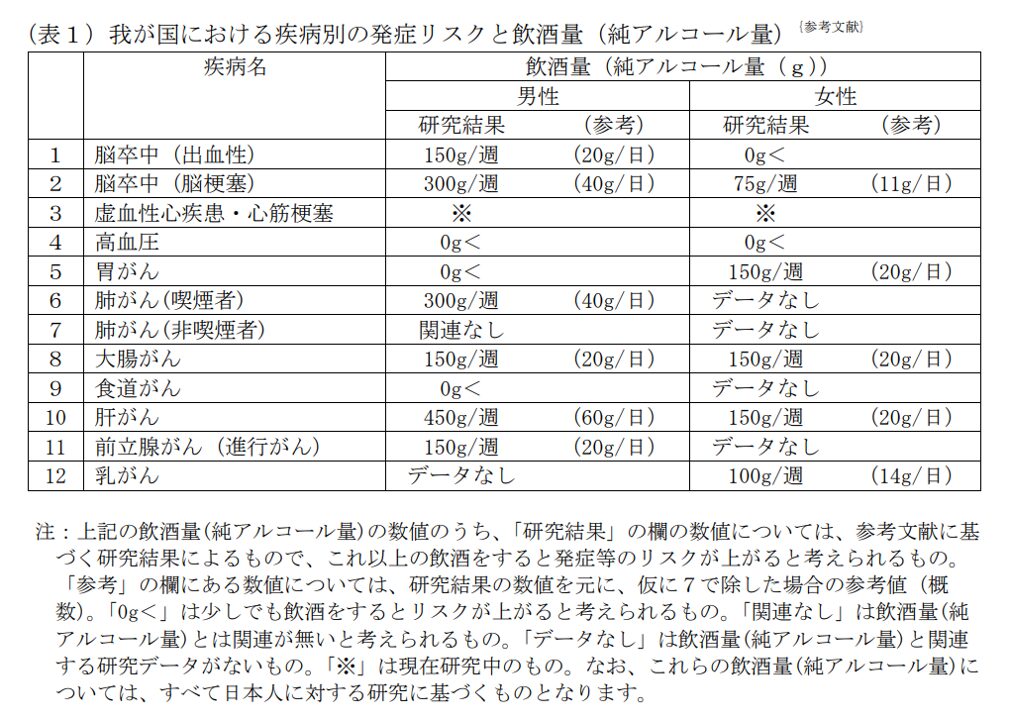

まず、身体的な悪影響として、肝臓に大きな負担がかかります。その結果、脂肪肝、肝炎、肝硬変、さらには肝がんといった深刻な肝疾患を引き起こすリスクが高まります。さらに、高血圧、糖尿病、心疾患など、さまざまな生活習慣病の発症リスクも上昇します。

さらには、アルコール依存症の発症リスクが高まることも考えなくてはなりません。

アルコール依存症の症状には、飲酒のコントロールが効かない、飲みたいという強い欲求・飲酒が日常生活に支障をきたす、アルコールへの耐性が増す、禁断症状が現れる、飲酒時間が長くなる、健康に問題があっても飲み続けるなどがあります。

これらの症状が進行すると、日常生活にも支障がでることもあります。過度な飲酒は体だけでなく、心や生活にも多岐にわたる悪影響を及ぼします。健康で豊かな生活を送るためには、病気や依存症の原因になるほどの飲酒量を控えることが大切です。

厚生労働省が定めた「飲酒ガイドライン」

出典:厚生労働省ホームページ(健康に配慮した飲酒に関するガイドライン)

厚生労働省は、飲酒によるリスクへの理解を広め、適切な飲酒量や行動を促すことを目的とした「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を、2024年2月19日に初めて公表しました。

海外では各国の国民に合わせた飲酒ガイドラインがすでに策定されていますが、日本でこのようなガイドラインが作られるのは初めてのことです。

このガイドラインは、アルコールによる健康障害の予防を目的としており、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題に関心を持ち、適切な注意を払うことで間違った飲酒を減らすことを目指しています。また、過剰な飲酒が健康障害を引き起こす可能性があることや、飲酒習慣のない人に無理に飲酒を勧める行為を避けるべきだと強調しています。

純アルコール量とは?

お酒の量を確かめる際、単純に「何杯飲んだか」ではお酒の量を正確に把握することはできません。

例えば、ビール3杯とワイン1杯を飲んだ場合、「4杯飲んだ」と数えるだけでは、体内に取り込まれたアルコールの量を計算したことにはなりません。なぜなら、ビールとワインではアルコール度数が異なるため、同じ量を飲んでも、体内に吸収されるアルコールの量は異なるからです。

そこで注目したいのが「純アルコール量」です。純アルコール量とは、お酒に含まれるアルコールの量をグラム(g)で表したもので、お酒の度数に関わらず、実際に体内に摂取するアルコールの量を正確に表します。

前述した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」において、生活習慣病のリスクを高める飲酒量が以下のように設定されています。

男性:1日あたりの純アルコール量40グラム以上

女性:1日あたりの純アルコール量20グラム以上

よって、厚生労働省は「節度ある適度な飲酒」として、1日の純アルコール量を約20gと定めています。 ただし、体重、性別、年齢、アルコール分解能力などの違いにより、適量には個人差があるので、自分に合った適量や体調を考慮しながら、お酒を楽しむようにしましょう。

純アルコール量を計算してみよう

お酒に含まれる純アルコール量を知ることで、飲酒の影響や分解にかかる時間を推測でき、飲酒量の調整に役立てることができます。以下の計算式を使って、純アルコール量(グラム)を求めてみましょう。

お酒の量(ml) × アルコール度数/100 ×0.8(アルコールの比重)= 純アルコール量(g)

例えば、アルコール度数5%のビール缶1本(350ml)に含まれる純アルコール量は、

350ml×5/100(=5%)×0.8=14gとなります。

一方、アルコール度数15%の日本酒180mlに含まれる純アルコール量は、

180ml×15/100(=15%)×0.8=21.6gとなります。

日本酒の方がビールより量は少ないですが、アルコール度数が高いため、純アルコール量が多くなる、ということがわかります。

また、厚生労働省が提供している飲酒チェックツール「アルコールウォッチ | あなたの飲酒を見守る」は、自分が飲んだお酒を選ぶと、純アルコール量と分解するまでの時間を表示してくれます。スマートフォンから簡単に操作できるのでぜひ取り入れてみましょう。

適正飲酒の知識を身につけよう

お酒は適量を楽しく飲むことで、食事をより美味しくしたり、人とのコミュニケーションを円滑にするなど、様々な場面で役立ちます。しかし、飲み過ぎは健康に悪影響を及ぼすため、正しい飲み方を知ることが大切です。

適量を守る

「純アルコール量」の計算をもとに、手元にあるお酒はどのくらいの量を飲んでいいのかを把握しましょう。

また、大手ビールメーカー各社は、2022年から缶ビールや缶チューハイなどのアルコール飲料に含まれる純アルコール量をグラム単位で商品に表示する取り組みを進めています。各社とも、缶入りのアルコール飲料については、全商品またはほぼすべての商品で容器にその情報を記載しており、缶以外の商品についても、ホームページで詳細を公開しているのでチェックしてみるのもよいでしょう。

空きっ腹で飲むのはNG

空腹時、胃の中に食べ物が何もない状態では、アルコールが胃から直接小腸に吸収されやすくなります。そのため、アルコールが血液中に急速に広がり、酔いが早く回ってしまいます。

また、アルコールには、胃粘膜を刺激して炎症を起こさせる作用があり、特に空腹時は胃酸が分泌されているため、アルコールと胃酸が胃壁に直接ダメージを与え、胃炎や潰瘍を引き起こす可能性が高まります。

食事といっしょに飲む

「食事をしながらお酒を飲むと太る」と思い、食事を一緒に取らない方もいるかと思いますが、食事と一緒に楽しむ方がアルコールの吸収が緩やかになり、酔いにくくなります。さらに、飲み過ぎを防ぐ効果も期待できます。

お酒と一緒に食事を摂ることに抵抗がある方は、飲む前に「ご飯」を先に食べてしまいましょう。胃腸の粘膜を保護する効果があり、さらにおつまみの食べ過ぎを防ぐこともできます。

また、飲酒後にラーメンや甘いもので締めたくなるのは、肝臓がエネルギーを求めているためと考えられています。しかし、つまみで塩分を多く摂った後にラーメンを食べると、塩分の過剰摂取につながり、むくみや翌日の胃のもたれを引き起こしやすくなるので注意が必要です。

休肝日を設ける

お酒を飲むと、肝臓でアルコールを分解する作業が行われます。毎日お酒を飲むと、肝臓は休みなく働き続け、負担が大きくなります。休肝日を設けることで、肝臓が休まる時間を作ることができ、機能低下を防ぐことができます。

度数が強いお酒は飲み方に注意を

度数の高いお酒は、胃腸を刺激しやすく、酔いが早く回って肝臓への負担も大きいため注意が必要です。水などで薄めたり、チェイサーを飲むなどして、ゆっくりと楽しみましょう。チェイサーは、口の中をさっぱりさせるとともに、胃への負担を軽減する効果があります。

まとめ:純アルコール量を知って体にも配慮を

純アルコール量を知ることは、適正飲酒を実践する第一歩です。自分がどれだけのアルコールを摂取しているかを把握することで、飲みすぎを防ぎ、健康リスクを抑えることができます。また、純アルコール量は飲み物の種類や量によって異なるため、ビールやワイン、焼酎など、それぞれの飲酒量を意識することが重要です。

厚生労働省が推奨する1日20g程度の適量を守ることで、肝臓や心血管への負担を減らし、長期的な健康維持に繋がります。さらに、休肝日を設けたり、食事と一緒に飲む習慣をつけることで、アルコールの影響をさらに軽減することが可能です。適切な飲酒の知識を身につけ、楽しみながら健康を守りましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。