足トラブルは男性よりも女性の方が約4倍と多く、中でもダントツのお悩みが外反母趾です。外反母趾は、60歳を過ぎると約3分の1の方に起きるといわれています。

よく聞く病気ですが、その原因を理解していない方のほうが多いかもしれません。足に痛みがあると行動や外出がおっくうになりますから、一生元気に歩くために、外反母趾の原因を見直しましょう。

外反母趾とは?

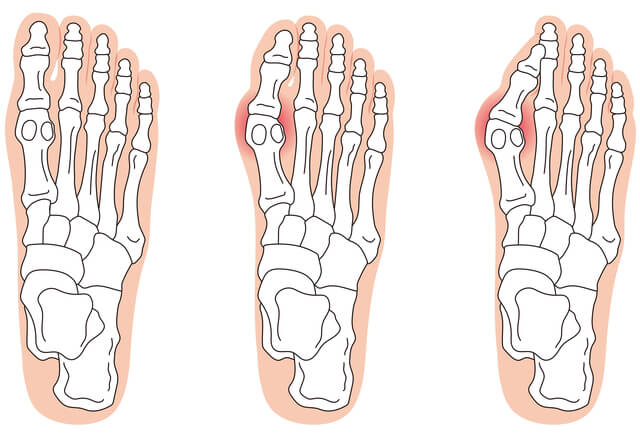

外反母趾とは、足の母趾(親指)が「くの字」に曲がってしまう病気です。予防はもちろん、外反母趾気味を解消するためには正しい知識が必要です。

外反母趾の原因

ちなみに外反母趾を含む足の痛みは、患部に原因があるというわけではありません。外反母趾の原因も、母趾(親指)ではないのです。

では、どこが悪くて親指が曲がってしまうのでしょうか。

外反母趾は、足の骨格的な異常とゆがみが原因です。

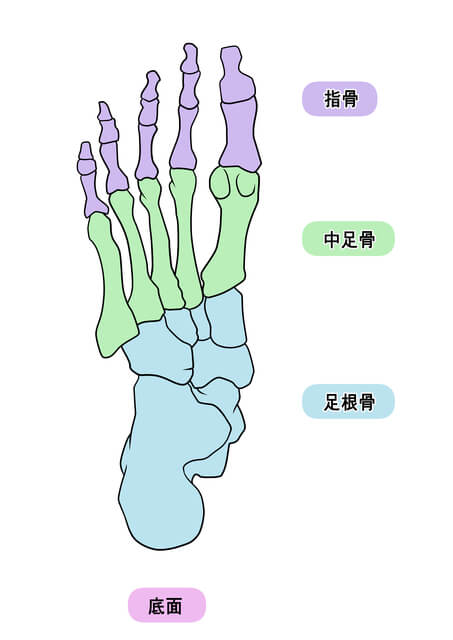

“外反母趾”という言葉から母趾が外反方向(人差し指側)にいくトラブルと考えがちですが、実際はそうではありません。足の骨格的な異常とゆがみにより、足のアーチ構造が崩れていく結果として、母趾の中足骨(ちゅうそくこつ)が内反方向に飛び出してくるのです。

足のアーチ構造とは

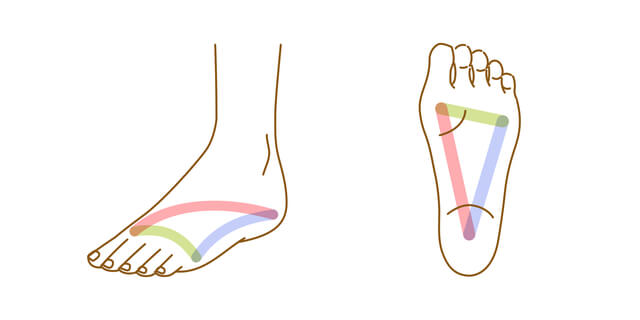

足の裏には外側縦アーチ(青)と内側縦アーチ(ピンク)、さらに横アーチ(緑)の3本があります。カメラの三脚のようにこの3本のアーチが体重を支えています。

外反母趾になりやすい方

足のアーチ構造がもともと崩れやすく、外反母趾になりやすい方がいます。

遺伝

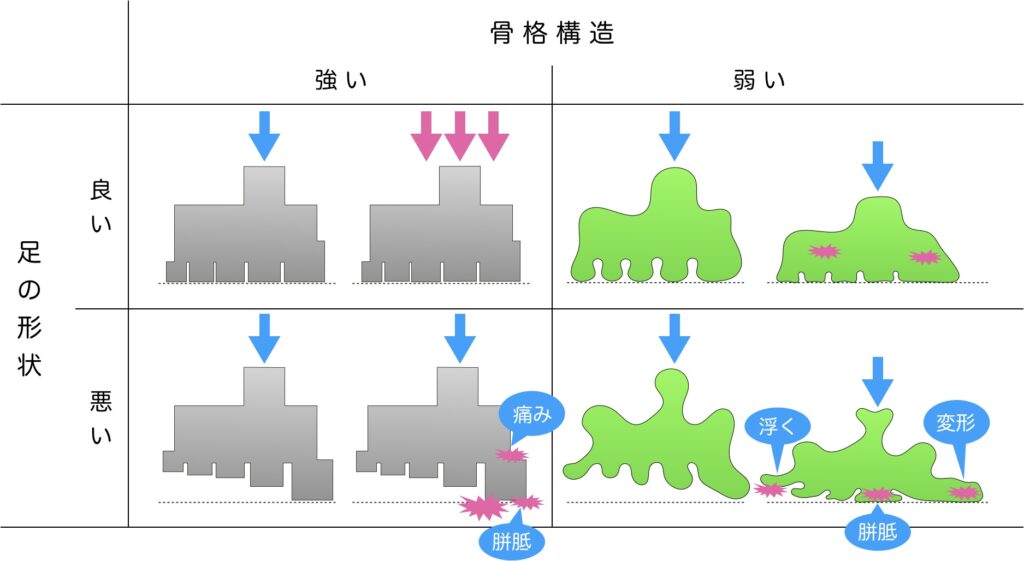

骨格(※)は、家でいうところの骨組みで、生まれつきで決まっているものです。足の骨格は、強い(硬い)方と弱い(柔らかい)方で分けられます。

強い方は外反母趾になりにくく、もともと足の骨格がグニャグニャと弱く、さらに親指への負担が大きい足の形状の悪い方は、どれだけ気をつけていても外反母趾になる確率が高いです。

女性

足の骨格が弱いため、外反母趾の発症率は女性のほうが圧倒的に多くなります。

扁平足

すでに足の骨格が崩れて歪んでいる状態です。靴の底を見て内側が減っている方は扁平足の可能性があります。しかも、足のトラブルのほとんどは扁平足が元凶と考えられています。

親指の中足骨(ちゅうそくこつ)が長い方

外反母趾は親指の中足骨が飛び出している状態で、長い方はその症状が出やすいといえます。

※骨格…骨と骨を繋ぐ靭帯組織や関節構造のこと

外反母趾になるメカニズム

足のアーチの崩れからはじまる外反母趾は、制限母趾(せいげんぼし)を経て進行していきますが、途中の過程が気づきにくいといわれます。

- 足のアーチが崩れると、中足骨(ちゅうそくこつ)とかかとの骨に力が分散され、足底を前後に広げようとする

- 足のアーチは足底にある伸びない足底腱膜(そくていきんまく)にくっついているため、実際には足底は広がらない。このとき足のアーチで支えていた体重が親指の付け根にのしかかり、関節に大きな圧力がかかったり、可動軸がズレたりする←この状態を制限母趾と呼ぶ

- 関節構造が柔らかい足の場合、中足骨の頭部が内側にせり出してくる→初期の外反母趾に

- 親指に制限がかかっていると関節が動きにくくなり、さらにアーチが崩れる。アーチは内側方向に崩れるので、中足骨も内側に回転し、親指の付け根にねじれの力が加わる

- その状態で歩行していると、親指の付け根の関節に力がかかり続け、やがて関節が外れる(脱臼)

- 親指が本来の蹴り上げるという機能を果たせなくなり、人差し指でその機能を補おうとするため今度は人さし指の関節が外れる→重度の外反母趾に

外反母趾の症状

痛みを抱えているのに「わざわざ病院で診てもらうほどではない」という方もいるのではないでしょうか。まずは外反母趾になるタイミングや気になる症状を確認しましょう。

外反母趾の発症年齢

外反母趾の症状を訴える方は、小学生からシニアまで、年齢はさまざまです。

足の曲がり角は40代といわれ、筋力や骨密度が低下することでアーチの崩れが悪化し、外反母趾などの足のトラブルが目立ってきます。

また、60歳を過ぎて突然、外反母趾になる方はほぼいません。昔から外反母趾の兆候があり、だんだん悪化し、今痛みがでているという状態です。

初期の痛みとしびれ

母趾の付け根の関節が外側に突出している通称パ二オンと呼ばれる部分の軟骨同士がこすれてすり減り、小さな関節炎が起きているため、最初は歩くたびに、親指の付け根が痛くなります。

進行すると浸出液がたまり、滑液包炎(かつえきほうえん)という腫れや赤みが生じます。放っておくと、歩行障害につながる強い痛みがあらわれます。

また、出っ張っている部分にはちょうど神経があるため、引っ張られて神経が刺激されることでしびれや神経痛を引き起こすことがあります。

進行した外反母趾

初期の痛みは我慢できないほどではない方もいるので、見過ごすこともあります。その状態で歩行を繰り返していくと関節が破壊され親指が脱臼します。脱臼すると痛みはなくなりますが、親指が機能しなくなると今度は人さし指に負荷がかかるようになり、人さし指の付け根が痛むようになります。その後、人さし指の関節も脱臼し、指が上方向に向くなど足の形が変わります。

外反母趾の間違った見解

整形外科の「外反母趾診察ガイドライン」では、レントゲンによる変形角度によって重症度が分類され、角度が20度以上になっていると重度の外反母趾と診断されます。

しかしながら、外反母趾の診断結果の多くは、足の悩み度合いとは相関しないといわれています。

そもそも初期の外反母趾は、痛みがあっても変形はさほどありません。そのため医療機関では様子を見ることがあります。

一方で進行した外反母趾は、関節が完全に脱臼し変形が激しいものの、痛みはそれほどないので、医療機関では靴を工夫するといった指導が行われます。

そのような理由で対策を怠り、気づいたら進行がすすんでしまったり、または間違った対策で外反母趾の症状を悪化させているケースも多いようです。

外反母趾の予防と対策ケア

挟んだり、引っ張ったりする市販の矯正グッズやテーピングなどでは、外反母趾の根本解決にいたりません。外反母趾の原因はアーチの崩れですから、本来の足のカタチに戻すようなケアが重要です。外反母趾の予防策は、足を守り、健康的な足を維持することも期待できます。

扁平足のチェック

扁平足は土踏まずがない足ですが、実は日本人の大半が扁平足といわれています。扁平足のサインをチェックしてみましょう。

- 靴の底を見ると、内側にすり減っている

- 就寝中にふくらはぎがつることがある

- 靴がきつくなった

- 裸足で片脚立ちしにくい

- 膝の痛みなど足のトラブルがある

- 気がつくとすり足歩きをしている

- 出産経験がある

ひとつでも当てはまる方は扁平足の可能性があります。扁平足に悩んでクリニックに来る方はいませんし、扁平足は治るものではありませんが、扁平足はさまざまな足トラブルを誘発しますから対処が必要です。

インソールを使用する

足のアーチを本来の正常な位置に戻す手っ取り早い対策が、インソール(中敷き)の活用です。物理的に足の裏を整えて扁平足でない状態をつくることで、足の上下の動きを固定し、アーチの崩れによるトラブルを回避します。同時に外反母趾の症状を緩和します。

市販のインソールを使用して、アーチ構造の改善を試みましょう。改善が難しい場合は、クリニックを受診し、医師の処方のもとでインソールを購入するのがおすすめです。視力の調整で自分に合った眼鏡を使用するように、自分の立体曲面にに対応するオーダーメイドのものが早い解決を促します。

かかとがフィットする靴を選ぶ

靴を選ぶ際は、ヒールカウンターという靴のかかとに入っている芯材がポイントです。かかとの保護だけでなく、アーチの崩れを防ぐ効果をもたらすので、必ず試着し、自分の足のかかとにフィットするものを選びましょう。

靴の履き方を見直す

靴を正しく履くことも、アーチを崩れにくくし、外反母趾を防ぎます。特に足の構造が衰えがちなシニアの方がウォーキングやジョギングする際は、足を守る対策が必須です。靴を正しく履いて足と靴を一体化させることが、足の負担の軽減につながります。

<靴の正しい履き方>

- かかとをトントンして、かかとをフィットさせる

- 付属のインソールではなく、自分に合ったインソールで上下の動きを安定させる

- 甲の高さに合わせて靴紐を結ぶ。これにより前後の動きを固定する

ふくらはぎを伸ばすストレッチを

扁平足の悪化はふくらはぎの筋肉の腓腹筋が硬いことも原因です。

「ふくらはぎ伸ばし」によって、「下腿三頭筋(腓腹筋とヒラメ筋)」を刺激することで足首を柔らかくし、扁平足にもアプローチします。

<ふくらはぎ伸ばし>

- 脚を前後に広げる

- 壁やテーブルを支えにして、前脚の膝を軽く曲げ、後ろ脚の膝を伸ばす

- 後ろ脚のふくらはぎが気持ちよく伸びた状態で60秒キープ(後ろに引いたかかとは床から浮かさないようにする)

- 左右の脚を入れ替えて③を行う(1日3セット)

矯正ソックスを着用する

外反母趾を矯正するソックスは、特殊な編み方などが施してあり、履くだけでアーチを自然に整えることができます。また外反母趾の術後は、再発防止のためにも矯正ソックスがおすすめです。足の形に合った矯正ソックスを選びましょう。

外反母趾の根本療法

外反母趾は「痛みが出る」→「治る」を繰り返しますが、痛くなってから治るまでの期間が短くなったら悪化のサインです。クリニックを受診しましょう。

医療用インソール

初期の外反母趾は変形が少なくても、炎症が起きているため、力学的な負荷を減らすことが先決です。起きている炎症には湿布、ステロイド注射などで治療しますが、さらに根本に働きかけるために、体重を分散できる硬い素材を使用した医療用インソールなどを用います。初期に適切な処置を行えば、手術をしなくても外反母趾の改善が見込める場合があります。

外反母趾の手術

外反母趾が進行し不可逆的な変形になると、手術以外での改善が難しくなります。また母趾の変形が軽度に見えても、別部位に負荷がかかっていることがあります。そのときは最初の選択肢として手術を行うことがあります。

まとめ:外反母趾の対策は、二次トラブルの予防に!

外反母趾は足のアーチ構造が崩れた結果で、さらに膝痛など他の足トラブルを引き起こしやすい状態ともいえます。しかも足の痛いところを無意識にカバーするため、本当に痛いところが分からなくなっているという方も多いようです。外反母趾の対策は二次トラブルの予防にもなりますから、この機会に自分の足と向き合いましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。