幼児から高齢者まで、花粉症罹患者は毎年右肩上がりで増えています。罹患者の増加から昨今は花粉症に関する情報があふれ、中には誤った情報もあり、思い込みのケアで改善に至っていないケースも見受けられます。

花粉の飛散が本格化する前に、今一度対策を見直しましょう。花粉症治療の第一線で活躍する、村川哲也先生に花粉シーズンに備える対策をうかがいました。

花粉症対策はいつから始めるべき?

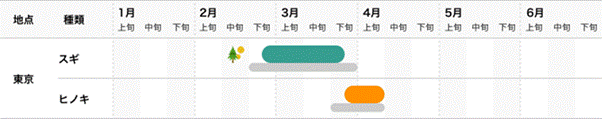

例年、花粉が飛び始めるのは2月中旬のバレンタインあたりといわれ、3月中旬のホワイトデー前後に飛散量がピークになります。しかし、暖冬では1月から花粉が飛び始めることがあります。その年の飛散予測を確認し、早めの対策を心がけましょう。

出典:日本気象協会 花粉カレンダー 2025 – 日本気象協会 tenki.jp

※関東甲信の花粉飛散ピーク予測(2025年)/木のマーク:花粉飛散開始、緑:スギ花粉飛散ピーク、オレンジ:ヒノキ花粉飛散ピーク

花粉症の罹患時期はいつ?

花粉が飛び始めるとすぐに症状が現れる方もいれば、花粉が大量に飛散するまで発症しない方もいます。罹患の時期や期間は人によって異なるのです。一度スギ花粉に鼻の粘膜が感作(=特定の刺激に対して反応が大きくなる状態)されると、その後は少しの花粉量でも反応が出やすくなります。そして花粉が飛散している時期は症状が続き、花粉量の増加に比例して症状は悪化します。

対策はいつからはじめる?

花粉症対策は症状が出る2週間前から始めるのが理想です。その対策として、抗ヒスタミン薬を服用する、点鼻薬や点眼薬をさすといった「初期療法」を行いましょう。初期療法を行うことで発症の時期を遅らせ、症状のピークも抑えられます。毎年薬を飲んでいる方は、去年と同じ薬から初めてみてください。

体調管理を徹底しておく

花粉症のピークに備えて、体調を万全に整えておくことも大切です。

- 寝不足に注意…人間には、身体に害を及ぼすものを跳ね返す「免疫機能」が備わっています。花粉量が少ない期間は、自己の免疫力である程度症状を抑えられます。しかし寝不足など、生活習慣の乱れによって免疫力が低下していると症状が抑えられなくなります。

- 飲酒を控える…お酒を飲むと毛細血管が拡張し、鼻詰まりなど花粉症の症状を悪化させます。

- 喫煙を控える…喫煙は鼻や喉の粘膜を荒らしてしまうため、花粉症に対する感受性を高めます。

花粉を避ける方法

コロナ禍中は、新規の花粉症患者が減少し、花粉症状が軽かったという方が増加したという報告がありました。その理由として、マスクの着用、手洗い・うがいの徹底が、花粉症の予防ケアにもつながったことが考えられます。

つまり、日常生活のなかでどれだけ花粉を避けられるかが重要ということです。それにより悪化の度合いが変わってきます。

外出時の花粉対策

花粉の飛散は、その日の気象にも影響を受けます。風が強い日などは、空気中の花粉自体の量はいつもと同じでも、目に入る量が増えます。その日の状況に合わせて対策を講じてみましょう。

<マスクの着用>

花粉の吸い込みを減らす一番の対策は、不織布マスクの着用です。布タイプよりも、不織布マスクのほうが花粉をカットする効果が優れています。ノーズワイヤーを少し曲げて鼻にフィットさせ、隙間から入ってくる花粉もしっかり防ぐようにしましょう。

1日に何度もマスクを交換する必要はありません。1日1枚使い捨てで使用します。さらに、ガーゼやコットン、シルクなどの素材で作られたインナーマスクをマスクの内側に着用することで鼻の前に何重ものフィルターを置く効果が得られ、鼻腔内に到達する花粉数を不織布マスク単独の場合と比較して1/10以下に減らすことができます。

<メガネの着用>

花粉症の方はカバー付きの専用メガネを使用するのが理想です。メガネを着けることで、目をこすることも減らせます。

<日傘をさす>

紫外線を防ぐ日傘は、身体や顔への花粉の付着も防ぎます。

<帽子の着用>

帽子を着用して、髪の花粉付着を減らしましょう。ツバの広い帽子なら、鼻や目の花粉もカットします。

<花粉が付着しにくい服を着る>

花粉の時期の上着は、ポリエステルやナイロンなど、花粉が付着しにくい表面がツルツルとした素材のものを選びましょう。その際、服の表面に花粉をガードするスプレーをひと吹きしておくとより効果的です。

<肌にスプレーを塗布したり、ワセリンや軟膏を塗る>

肌を保護する花粉カットスプレーを塗布し、肌に刺激を寄せつけないようにしましょう。またワセリンや軟膏を鼻の入り口に塗ると保護膜ができ、粘膜に花粉が付着することを予防しつつ、花粉症もやわらげます。

帰宅時の花粉対策

玄関で花粉をしっかり落とすことを習慣にしましょう。また玄関に収納コーナーを作って着ていた上着を置いたり、ゴミ箱を設置して使用済みのマスクを捨てられるようにし、室内に花粉を持ち込まない工夫も取り入れてみてください。

<衣服の花粉を除去する>

服についた花粉は、はたいても落ちず、逆に舞い上がってしまうので、粘着テープなどで取り除く方が効果的です。

<肌や粘膜についた花粉をオフする>

手洗い・うがい、鼻をかむ、洗顔するなど、肌や粘膜についた花粉をしっかり除去します。また肌の保湿ケアを行うと潤いのバリアができ、肌荒れの原因となる花粉の侵入をブロックできます。

室内の花粉対策

花粉を室内に持ち込まないように徹底しても、完全には防ぐことはできません。室内でも鼻や目がムズムズするときは、花粉量をより減らす対策も取り入れましょう。

<お掃除ロボットを活用する>

花粉の時期は床掃除が必須です。花粉症の方は、掃除で舞い上がる花粉を吸い込まないために、掃除中に部屋に入らなくても勝手にお掃除してくれるお掃除ロボットなどを活用してみましょう。

<空気清浄機を使用する>

花粉を除去する空気洗浄器の使用も有効です。花粉が入りやすい出入り口付近に置き、なるべく24時間稼働させましょう。

<洗濯は室内干しにする>

花粉シーズンは洗濯物や布団は外に干さないことが鉄則です。洗濯物は浴室乾燥などを利用しましょう。布団は布団乾燥機を使用した後に掃除機でダニなどもしっかり取り除いておくと、朝起きたときの鼻づまりなどが軽くなります。どうしても屋外に干す場合は、取り込む前に屋外でしっかりはたいて花粉を落としてから室内に入れましょう。布団クリーナーなどを使用するとより効果的な対策が可能です。

症状に合わせたセルフケアとメディカルケア

花粉症は「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれるアレルギー疾患の一種です。花粉症は命を危ぶむような重症の病気ではありませんが、症状が悪化するほど生活の質が低下します。

- 鼻…花粉症は鼻から始まります。花粉が鼻に入ると、鼻の粘膜の知覚神経が刺激されてくしゃみが起こり、その反射で鼻水などの諸症状が現れます。その後、鼻の腫れによる鼻づまりの「即時相(そくじそう)」反応が生じます。さらに、鼻づまりによる頭痛、鼻やのどの炎症による微熱、だるさなどの症状も誘発します。

- 目…花粉は結膜でもアレルギー反応をもたらします。目に入ると体を守るために分泌されるヒスタミンが神経を刺激し、かゆみや異物感を引き起こします。また充血や涙が出やすくなります。

花粉の侵入を防ぐ習慣に加えて、セルフケアとメディカルケアの両輪で症状の緩和を目指しましょう。

セルフケア

症状を抑えるセルフケアも実践してみましょう。

鼻づまり

- 鼻うがい…水道水での鼻うがいは顔を洗う延長でできるので簡単です。両手で水をすくい片方の鼻に流し込んで、反対の鼻の穴から出します。

- 鼻の周りを温める…蒸しタオルなどで鼻の周りを温めて血流を促すと、粘膜が広がり、鼻の通りがスムーズになります。

メディカルケア

「薬に頼りたくない」「副作用が気になる」といった理由で、薬を避けている方もいますが、花粉症を改善するにはやはり薬に頼るのが近道です。飲みやすい、使いやすい、自分に合った薬を選びましょう。また症状があるときだけ薬を飲むという方もいますが、花粉アレルギーがある方は常に過敏な状態です。医師と相談して薬の服用を継続しましょう。

鼻水、鼻づまり、くしゃみ

抗ヒスタミン薬…ヒスタミンは花粉が身体に侵入すると放出される物質です。このヒスタミンが受容体と結びつくことで、くしゃみなどのアレルギー反応が起こります。抗ヒスタミン薬は、この受容体をブロックし、ヒスタミンの働きを抑えます。

抗ヒスタミン薬は、開発された年代によって第一世代、第二世代と呼ばれます。第二世代の抗ヒスタミン薬は、眠気などの副作用が出にくく、効果の持続が高いことが知られています。

1日1回服用の24時間効果が持続する錠剤は、夜寝る前に飲むのがおすすめです。それによって就寝中の鼻づまりを軽減し、症状が出やすい朝もすっきり過ごせます。

鼻づまり

点鼻薬…鼻づまりには内服薬より、点鼻薬のほうがアプローチが早いといわれます。血管収縮点鼻薬とステロイド点鼻薬の2種類があり、ステロイド点鼻薬は花粉症の症状が出る前から使用するのもおすすめです。ステロイド点鼻薬を使用する際は、お風呂に入った後など、鼻づまりを解消してから使用するとより効果が期待できます。

目のかゆみ、充血

- 抗アレルギー(抗ヒスタミン)点眼薬…目のかゆみのもととなるヒスタミンの放出を軽減します。

- 抗ヒスタミンアイクリーム…目薬と同じ成分が配合されていますが、濃度が高く、かゆみのもとに効果を発揮します。

レーザー治療

病院で行うレーザー治療は対症療法のひとつです。レーザーを鼻の粘膜に照射し、花粉症に対する受容体を壊します。施術後は鼻づまりなどの解消が見られますが、粘膜が再生してくると、また症状があらわれます。持続効果は1年~1年半といわれています。

花粉症の根治治療

1週間に1回の注射治療など、これまでも花粉症に対するアレルギー免疫療法は行われていました。その治療の代替として用いられ、今注目を集めているのが自宅で手軽に治療できる「舌下免疫療法」です。保険適用の舌下免疫療法の登場で、個人差はありますが、花粉症は治る病気になったといえるでしょう。

舌下免疫療法

舌下免疫療法とは、花粉に過剰に反応しない体質に導く治療で、アレルギーの原因となるスギ花粉のアレルゲンを少量含んだ錠剤を服用します。毎日少しずつ取り入れることで、身体を慣らして、軽症の方は3年程度、最重症の方は重症→中等症→軽症と段階を踏みながら花粉症の根治を目指します。

●効能:花粉症体質を改善する

●容量・用法:1回1錠、1日1回、錠剤を舌下で1分間かけて溶かす

●注意:アレルゲンを体内に入れるため、最初の服用は必ず医療機関で行う。花粉が飛散しているシーズンは副作用の発現の可能性があるので、花粉の飛散が終わってから治療を開始する。飲み合わせができない薬があるので、医師と相談して服用する

まとめ:花粉症は初期療法とピーク前の対策が重要

スギ花粉の飛散量が年々増えているため、軽症の方が悪化したり、スギ花粉にPM2.5や黄砂などの汚染物質が付着することで、60歳を過ぎて突然花粉症を発症するケースも多くなっています。

花粉症はひどくなる前に早め早めの対策が肝心です。例えば手荒れを思い出してみてください。荒れる前にハンドクリームを塗っておけばトラブルが出ても症状はひどくなりにくいです。一方、手が荒れてからハンドクリームを塗ると回復は遅くなります。花粉症もそれと同じで、初期療法やピーク前の対策が重要です。

これからの5年、10年、花粉症と付き合っていくことを憂鬱に思っている方は、舌下免疫療法もぜひ取り入れてみましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。