40代で軽井沢に移住し、55歳で登山を始めた小説家の唯川恵さん。60歳の時にエベレスト街道トレッキングに挑戦するなど、登山の面白さに魅せられています。それまでは仕事一筋に励み、「恋愛小説の名手」の名を馳せてきた唯川さんが、50代にして出会った新たな趣味を通して、何を得たのか。歳を重ねてさまざまな喪失があるなかで、「新たな何かに出会いたい」と願うシニア世代は、どうやって自分の趣味や柱を見つければいいのか。唯川さんに伺いました。

小説家。1955年生まれ。29歳で『海色の午後』で集英社第3回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。2001年に『肩ごしの恋人』(集英社)で直木賞を受賞するなど、数々の恋愛小説を手がける。2007年に浅間山を舞台にした『一瞬でいい』(毎日新聞社)を、2017年にはエベレストに登頂した女性登山家の田部井淳子さんをモデルにした『淳子のてっぺん』(幻冬舎)を発刊。

一度断念した登山。再開のきっかけはペットロス

――55歳から登山を始めたきっかけを教えてください。

きっかけは、48歳の時に軽井沢に引っ越したことでした。当時飼っていた愛犬が住みやすい場所がいいなと思い、夫と東京から移住したんです。

家を探すために初めて軽井沢に降り立ち、最初に印象に残ったのが浅間山の姿でした。良く晴れた日だったから、本当にきれいで。ちょうど浅間山を舞台に作品を書き始めていたということもあり、「登山なら若い頃にしたことあるし、また登ってみよう」とチャレンジ。

でも、想像以上の辛さで……。高さ2,000メートルくらいまで登るのもやっとで、途中でへばってしまいました。そこで「山にはもう登らない」と決めたんです。

――一度、断念されているのですね。再開されたのはどうしてでしょうか。

軽井沢に引っ越してから7年後に愛犬が亡くなり、ペットロスになってしまって。何も考えられずぼーっとする時間が増えるばかりで、亡くなる前にカットしておいた毛を心の拠り所にしながら過ごしていました。そこで、「この辛さをどうにかするには、もっと辛いことをしなければ」と、かつて感じた登山の苦しみを思い出したんですよ。

いざ再び山に挑んだものの、やっぱり全然登れなくて(笑)。でも前と違ったのは、「今日はここまでしか登れなかったけど、もう一度登りたいな」と思えたこと。そしてもう一度登ってみると、また「次も登りたい」と思えるようになったんです。

――かつて登山に辛さを感じていた時とは異なり、山に身体がフィットしたのですね。

そうなんです。それから山に登るたびに、「前はこの距離でしんどかったのに、今日はいい調子で登れているな」「自分ってやればできるじゃない」と成長を感じられるようになって。山に行くたびにできることが増えていく。それを実感できるのが楽しいなと思ったんです。

登山を始めたことで、自分の身体と向き合えるように

――登山を始めたことで、ご自身の中で何か変化はありましたか?

自分の身体の調子が掴めるようになりました。

私は山の中を歩くとき、すごくゆっくりなんですね。だからいつも仲間を待たせてしまうんですが、みんな「急ぎすぎても後で歩けなくなるんだから、ゆっくりでいいよ」と言ってくれるんです。

そういった仲間に恵まれていることもあり、頑張らない登り方こそが大切なんだな、と思っていて。身体の調子に向き合って、無理せず自分のペースで登った方が、身体は動くし結果的に長く登れる。

登山を通して身体と向き合うことで、山以外の場所でもきちんと自分の身体の変化に気づけるようになりました。「ここ最近は飲み過ぎていたから体調が良くないな」とか「最近は身体を動かすのをサボり過ぎていたな」とか、そういったアンテナを張れるようになったなと思っています。

――唯川さんのように文章を書くお仕事の場合、やはり室内にいることが多いですよね。山という自然に身を置くことで、新たなバランス感覚が生まれたということでしょうか。

そうですね。小説家は座ってばかりの仕事なので、いかに自分が運動不足なのかを実感しました。

身体だけでなく、内面にも変化がありました。それまではパソコンの前でいろいろと物事を考えながら仕事をしていたのですが、山の中を歩きながらでも思考を巡らせられるようになって。

その結果、山にまつわる作品が増えました。田部井淳子さんをモデルに書いた『淳子のてっぺん』もそのひとつです。やはり山に登る経験がなければ、山のことは書けません。登山を始めたからこそ、想像力の引き出しが増えたと思っています。

趣味を必死に探すより、まずは気軽に楽しむこと

――過去に唯川さんは、「新しく趣味を見つけることは、自分を知ることにつながる」と語ってらっしゃったことがあるかと思います。では、新たに趣味を見つける方法はあるのでしょうか。

そうですね……。私くらいの年齢になると、「趣味を持たないと」と追い詰められる人が増えてきます。「とにかく絵を描いておこう」とか、「とりあえずキルティングでもやってみよう」とか。

もちろんそこで新たな何かに目覚められたらいいとは思うのですが、あまり深く考えなくていいのかなと。いろんなことに気軽に取り組んでみて、「合わないな」とか「好きじゃないな」と思ったら、無理せずやめたらいい。そこから夢中になれるものを見つけられたら、充分ですよね。自分が楽しむことを1番に考えたらいいと思います。

――確かに、本来は趣味って無理して始めるものではなく、自然と「これだ」と出会うものですよね。

一方で、「これだ」という趣味に出会っても、のめり込むあまり競争心が芽生えて楽しくなくなってしまった、なんて人もいます。

個人的には、趣味は一人でもできるものがいいなと思っています。例えば団体旅行に仲間と行くのは楽しいとは思いますが、予定や予算などを調整するのも大変。スポーツなども、相手がいなければ成り立たないものが多いですよね。

私の場合、登山を始めてから「人と競争しなくていいって、こんなにも楽なことなんだな」と思ったんです。それに、山の規模によっては一人でも登れるし、都合が合えば仲間と一緒に行けばいい。どちらでも楽しめるので、とても心地がいいなと思います。

「みんなと一緒じゃなきゃできない」というのは、「みんながいなくなったら何もできない」ということ。まずは、自分一人でも何かを楽しむことが大事ですね。

歳を重ねると手放すものも増える。大切なのは自分を支える柱を持つこと

――仕事一筋だったにもかかわらず、55歳というタイミングで登山にのめり込んだ唯川さん。歳を重ねることで、趣味を持つほかに何か変化が生じたり、考えを改めたりするタイミングはありましたか?

会社に勤めていると60歳や65歳が定年であることが多いと思うのですが、私も60歳になった時に「自分ももう還暦だし、そろそろ後半の人生について考えないと」と思いましたよ。フリーランスの小説家なので、よく「定年がなくていいですね」と言われてきましたが、私としては「いつ書けなくなるのかわからないし、明日が定年かもしれない」と思って生きてきました。

ちょうど還暦を迎えた頃、「やっぱりそろそろ連載を持ったりするのはしんどいな」と思い始めたんです。それまでは連載を持ちながら、とにかく必死で原稿を書いていたので、そこから離れたいなと。

でも、連載をやめるということは、私の存在が忘れられるということでもあって。年上の作家さんが精力的に書いている様子を見ては、「自分はこんなに弱気でどうするの」とも思いました。でも、「しんどいな」と思った時点で、「あぁ、ついに自分にもこの時がやってきたんだな」と思ったんです。

その時、これからは常に連載から追われる働き方ではなく、自分のペースを大切にしながら仕事をしよう、と決めました。

――「喪失」といえば大切な人やペットのことを思い浮かべがちですが、「仕事の喪失」も生じるわけですね。唯川さんはいかにその喪失と向き合ってこられたのでしょうか。

仕事に関わらず、何事も「手放したくない」と思いながら歳を取るのは、とても辛いことだと思います。でも、定年退職もそうですが、仕事や役割など、人には手放すべき時が来ると思うんです。そこに必死にすがりつくのは、わがままなんじゃないかって……。自分の持っていたものを次の世代に渡していくのも、大人の役目です。もちろん、どうしても手放したくないのなら、手放さなくていいとは思いますが。

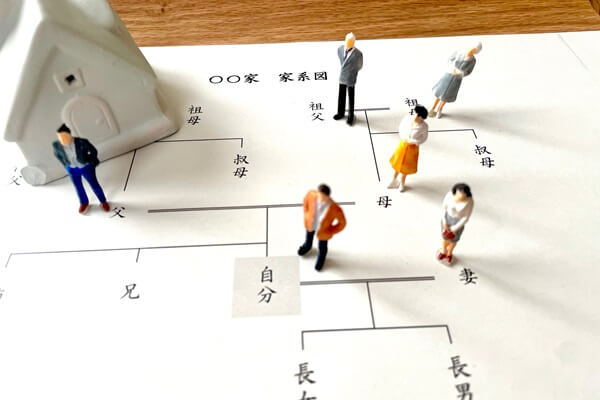

いつか今持っているものを手放さないといけない時のために、自分を支える心の柱をいくつか持つべきだと思います。柱の一つひとつが細くても、束ねれば太くなります。仕事や趣味だけでなく、家族や友人との付き合いも「柱」になりますよ。

自然の流れに任せていれば、出会うべきものに出会う

――唯川さんにとって、自分を支える柱のひとつが登山だったのですね。

そうですね。でも、「絶対に山しかない」というわけではなくて、山に出会っていなかったら別の趣味に出会っていたとも思うんです。そもそも、人との出会いや別れだってそうですよね。

最初から「趣味を見つけなきゃ」と思いながら山に登り始めたわけではなく、愛犬に軽井沢に連れてきてもらって、その子が亡くなって。ごく自然な流れで山と出会ったわけです。

最近は腰が痛くなって登る回数も減りましたが、加齢だから仕方ないし、これから何が起こるかわかりませんからね。そんな中でも、いつもと少し違う場所に行ってみよう、と気の赴くところに行きたいなと思っています。

――自然な流れに任せることの大切さが伝わってきます。

やりたい時にできる、それが趣味のいいところ。手遅れなんてことはありません。中には「もっと早くやっておけば良かった」と言う人もいますが、「今、出会ったんだから良かった」とその時出会ったものを受け入れる。自然に生きていると、出会うべきものに出会えると思いますよ。

(取材=木村衣里、撮影=須田光、執筆=桒田萌/ノオト、編集=モリヤワオン/ノオト)