年末の慌ただしい中、大掃除に頭を悩ませる方も多いでしょう。限られた時間で家中を掃除するのは簡単ではありません。忙しい方が大掃除を上手くこなしていくには、あらかじめ計画を立てて何をどの程度掃除するかを決めることが大切です。この記事では、大掃除をできるだけ短い時間で終わらせるための順番やスケジュール、各箇所の掃除のポイントなどをご紹介します。

- 大掃除では事前に部屋を片付け、不用品を処分する

- 大掃除で必要な道具や洗剤はあらかじめ一式揃えておく

- 大掃除では完璧を目指さず、重点的に掃除する場所を決めて行う

大掃除はどこから始める?効率を上げる4つの基本ルール

年末の大掃除を成功させるカギは、作業を始める前の準備にあります。闇雲に掃除を始めても、結局は時間ばかりかかって思うような成果が得られないことも。ここでは、大掃除を効率的に終わらせるための4つの基本ルールを紹介します。これらのルールを理解し、実践することで、限られた時間でも満足のいく大掃除が可能になります。

- ルール4:段取りが肝心!「放置系掃除」を計画に組み込む

- ルール1:完璧を目指さない!「やることリスト」で目標を明確に

- ルール2:掃除は「上から下へ」「奥から手前へ」が鉄則

- ルール3:まずは不用品の処分から!掃除スペースを確保する

ルール1:完璧を目指さない!「やることリスト」で目標を明確に

大掃除で多くの人が陥る失敗、それは「家中すべてを完璧にキレイにしよう」と意気込んでしまうことです。しかし、年末の忙しい時期に家の隅々まで完璧に掃除するのは現実的ではありません。小さな汚れ一つにこだわって何十分も費やしていては、肝心な場所の掃除が終わらないまま新年を迎えることになってしまいます。

そこで重要なのが、事前に「やることリスト」を作成することです。たとえば「今年は水回りを重点的に」「リビングと玄関だけは徹底的に」といった具合に、優先順位を決めて目標を可視化します。リストがあることで、掃除の抜け漏れを防げるだけでなく、チェックを入れていく達成感も得られ、モチベーションの維持にもつながります。完璧を求めすぎず、「今日はここまでできれば上出来」という気持ちで取り組むことが、大掃除を成功させる第一歩となります。

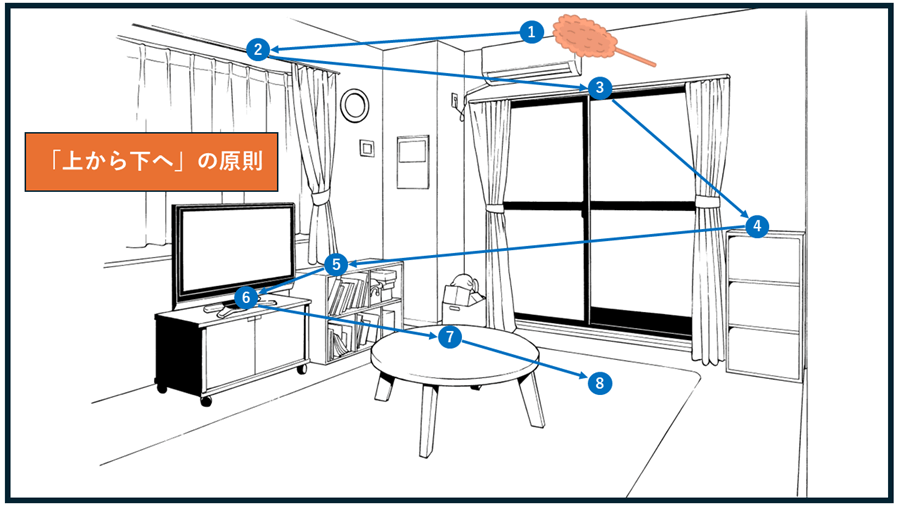

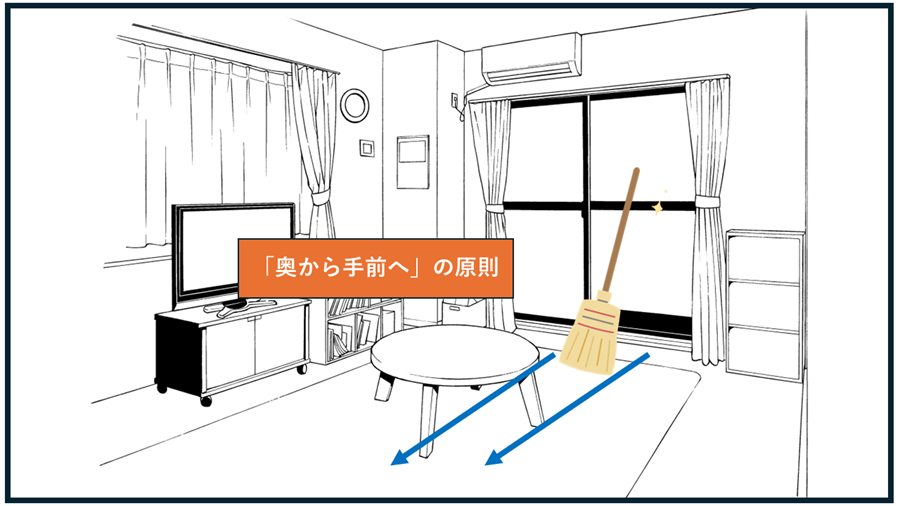

ルール2:掃除は「上から下へ」「奥から手前へ」が鉄則

掃除の基本中の基本、それが「上から下へ」「奥から手前へ」という順番です。なぜこの順番が大切なのでしょうか。

まず「上から下へ」について。ホコリや汚れは重力に従って上から下に落ちます。せっかく床をキレイに掃除しても、その後に天井や照明器具を掃除すれば、落ちたホコリで床が再び汚れてしまいます。このような二度手間を防ぐため、必ず天井→壁→家具→床という順番で掃除を進めることが大切です。

次に「奥から手前へ」の原則。部屋の入り口側から掃除を始めると、奥に進むにつれて掃除済みの場所を踏んでしまい、せっかくキレイにした床が再び汚れます。また、ホコリや汚れを部屋の奥に追いやってしまい、結局掃き出せなくなることも。部屋の一番奥から入り口に向かって掃除を進めることで、効率よく汚れを外に出すことができるのです。

ルール3:まずは不用品の処分から!掃除スペースを確保する

本格的な掃除を始める前に欠かせないのが、不用品の処分です。何年も使っていない家電製品、サイズが合わなくなった衣類、読み返すことのない雑誌など、家の中には意外と不要なものがあふれています。これらを先に処分することで、掃除がグッと楽になります。

不用品を処分するメリットは大きく2つあります。1つ目は、物を移動させる手間が減ること。床掃除のたびに重い物を動かすのは、時間も体力も消耗します。2つ目は、掃除のしやすさが格段に向上すること。物が少なければ、その分掃除機もかけやすくなり、拭き掃除もスムーズに進みます。

ただし、年末年始はゴミの収集スケジュールが通常と異なる場合が多いので注意が必要です。自治体のホームページなどで事前に確認し、最終収集日に間に合うよう計画的に片付けを進めましょう。大型ゴミは予約が必要な場合もあるため、早めの行動が肝心です。

ルール4:段取りが肝心!「放置系掃除」を計画に組み込む

大掃除の時短テクニックとして覚えておきたいのが「放置系掃除」です。これは、キッチンの換気扇の油汚れや浴室のカビなど、頑固な汚れに洗剤を塗布し、一定時間放置してから掃除する方法を指します。

たとえば、換気扇の部品を洗剤入りのお湯に浸けている30分から1時間の間に、他の場所の掃除を進めることができます。浴室のカビ取り剤も同様で、スプレーしてから効果が出るまでの時間を有効活用できるのです。

効率的な大掃除の段取りは、最初にこれらの「放置系掃除」が必要な場所に洗剤を仕込むことから始まります。待ち時間を無駄にせず、並行して他の作業を進めることで、全体の作業時間を大幅に短縮できます。この段取りこそが、1日で大掃除を終わらせる最大のポイントとなります。

【やることリスト】1日で終わらせる!年末大掃除のおすすめ手順

効率的な大掃除には、しっかりとした計画が欠かせません。以下のやることリストを参考に、無理なく1日で大掃除を完了させましょう。

大掃除やることリスト

| 時間帯 | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 午前 | 1.不用品の処分と部屋の片付け | まずは掃除スペースを確保するため、1年以上使っていないものなどを処分する。 |

| 2.高い場所のホコリを落とす | 「上から下へ」「奥から手前へ」が基本。天井やカーテンレールなど、高い場所のホコリを床に落とす。 | |

| 3.掃除機をかける | ホコリが舞い上がらないように、窓は閉めてから掃除機をかける。 | |

| 4.水回り(キッチン・浴室・トイレ)に洗剤をつけ置きする | 油汚れがひどいキッチンの換気扇や、浴室のカビ、トイレの便器などに洗剤をなじませ、汚れが浮き上がるまで放置する。 | |

| 午後 | 5.窓・網戸・カーテンの掃除 | 水回りをつけ置きしている間に、窓や網戸を掃除する。カーテンもこの時間で洗濯しておくと効率的。 |

| 6.つけ置きした水回りの仕上げ掃除 | 洗剤によって汚れが緩んでいるため、ブラシでこすり、シャワーなどで一気に洗い流す。 | |

| 7.各部屋の拭き掃除(壁・床・家具) | 天井や壁を拭いた後、最後に床の拭き掃除をする。 | |

| 8.玄関の掃除 | 家全体の掃除の締めくくり。靴箱を整理し、たたきの汚れを落として、家の中から出たホコリを外へ掃き出す。 |

手順1:午前中は準備と「放置系掃除」で時短の土台作り

大掃除の成功は午前中の動きで決まります。まず取り組むのは、ルール3で説明した不用品の処分です。各部屋を回りながら、明らかに不要なものをゴミ袋に入れていきます。迷ったものは一旦保留にして、後で判断しても構いません。

部屋がある程度片付いたら、次はルール2に従って高い場所のホコリ落としです。長柄のモップやハンディワイパーを使い、天井の隅、照明器具、壁の上部、カーテンレールなどのホコリを順番に落としていきます。このとき、マスクの着用を忘れずに。普段掃除しない場所には想像以上のホコリが溜まっています。

ホコリを落とし終えたら、窓を閉めた状態で掃除機をかけます。奥の部屋から順番に、落としたホコリをしっかり吸い取りましょう。

ここまで終わったら、いよいよルール4の「放置系掃除」の出番です。キッチンの換気扇は部品を外し、アルカリ性洗剤を溶かしたお湯に浸けます。浴室のカビが気になる箇所にはカビ取り剤をスプレーし、トイレの便器には洗剤を注ぎ入れます。これらの作業は手早く済ませ、次の工程に移ることが大切です。

手順2:「待ち時間」を有効活用!窓や各部屋の掃除を進める

洗剤が汚れに浸透するのを待つ間、その時間を無駄にしてはいけません。この待ち時間こそ、他の掃除を進める絶好のチャンスです。

まず取り組みたいのが、窓と網戸の掃除です。窓ガラスは専用のクリーナーやマイクロファイバークロスを使えば、二度拭きの必要もなくピカピカに仕上がります。網戸は掃除機で表裏のホコリを吸い取った後、濡れ雑巾で拭き上げましょう。カーテンも忘れずに。洗濯表示を確認し、可能なものは洗濯機へ、そうでないものは掃除機でホコリを吸い取ります。

続いて、リビングや寝室の棚、テーブル、テレビ台などの拭き掃除に移ります。上から下への原則を守りながら、まずはホコリを落とし、その後に水拭きで仕上げます。電化製品の周りは静電気でホコリが付きやすいので、念入りに拭き取りましょう。この時点で、つけ置きしていた洗剤がちょうど良い頃合いになっているはずです。

手順3:午後は水回りの仕上げと全体の最終チェック

午後の作業は、午前中に仕込んだ「放置系掃除」の仕上げから始まります。洗剤の力で汚れが浮き上がっているため、ゴシゴシこする必要はありません。

キッチンの換気扇は、つけ置きしていた部品をスポンジで軽くこすり洗いし、しっかりすすいで乾かします。浴室のカビは、シャワーで洗い流すだけでスルッと落ちていきます。トイレも同様に、ブラシで軽くこすって水を流せば、黄ばみや尿石がキレイに取れています。

水回りの仕上げが終わったら、家全体の総仕上げです。各部屋の床を、柔軟剤を薄めた水で拭き掃除します。これによりホコリの再付着を防ぎ、掃除の効果が長持ちします。

最後は玄関の掃除で締めくくりです。下駄箱の中身を整理し、たたきの砂やホコリを外に掃き出します。玄関は家の顔とも言われる場所。ここがキレイだと、家全体の印象もグッと良くなります。これで大掃除は完了です。

もっと楽に!大掃除の効率を上げる場所別のやり方とコツ

場所ごとに適した掃除方法を知っておくと、大掃除の効率は格段に上がります。以下の表を参考に、それぞれの場所に最適な洗剤と道具を準備しましょう。

場所別の汚れとおすすめ洗剤・道具リスト

| 場所 | 主な汚れ | おすすめの洗剤 | あると便利な道具 |

|---|---|---|---|

| キッチン | 油汚れ、焦げ付き | ・アルカリ性洗剤 (重曹、セスキ炭酸ソーダなど) | ・つけ置き用の桶 ・ブラシ、スポンジ ・ゴム手袋 |

| 浴室・トイレ | カビ、水垢、尿石、皮脂汚れ | ・塩素系洗剤(カビ取り剤など) ・酸性洗剤(クエン酸など) | ・ブラシ、スポンジ ・キッチンペーパー、ラップ ・ゴム手袋、マスク |

| リビング・各部屋 | ホコリ、手垢、皮脂汚れ | ・中性洗剤 ・柔軟剤を薄めた水(静電気防止) | ・ハンディモップ ・マイクロファイバークロス ・使い古しの歯ブラシ |

キッチン:油汚れや焦げ付きはアルカリ性洗剤で浮かせて落とす

キッチンの掃除で最も手強いのが、換気扇やコンロ周りにこびりついた油汚れです。この油汚れは酸性の性質を持つため、アルカリ性の洗剤が効果を発揮します。

重曹やセスキ炭酸ソーダなどのアルカリ性洗剤を使うと、油汚れが中和されて落ちやすくなります。「手順1」で紹介したつけ置き洗いでは、換気扇のファンやフィルターを50~60度のお湯に洗剤を溶かした液に浸けます。30分から1時間ほど放置すれば、頑固な油汚れも浮き上がってきます。

コンロの五徳や受け皿も同様の方法で掃除できます。焦げ付きがひどい場合は、重曹ペースト(重曹に少量の水を加えて練ったもの)を塗り、しばらく置いてからスポンジでこすると効果的です。仕上げに、シンクやコンロ台を中性洗剤で拭き上げれば、キッチン全体がピカピカに輝きます。

浴室・トイレ:カビや水垢は汚れに合わせた洗剤でパックする

浴室とトイレの掃除では、汚れの種類によって洗剤を使い分けることが重要です。黒カビには塩素系のカビ取り剤、水垢や石鹸カス、尿石には酸性洗剤が効果的です。

特に効果的なのが「パック」という方法です。壁面や便器のフチ裏など、洗剤が流れ落ちやすい垂直面には、洗剤をスプレーした後、キッチンペーパーやラップで覆います。これにより洗剤が汚れに密着し、しっかりと浸透します。

ただし、塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜると有毒ガスが発生するため、絶対に同時使用は避けてください。必ず単独で使用し、使用後は十分に水で洗い流してから次の洗剤を使うようにしましょう。また、換気を十分に行い、ゴム手袋やマスクを着用することも忘れずに。

リビング・各部屋:ホコリは「上から下」へ、汚れに合った洗剤で拭き掃除

リビングや各部屋の掃除でも、ルール2で学んだ「上から下へ」の原則が重要になります。具体的には、照明器具→エアコン→壁→テーブルや棚→テレビ台→床という順番で進めていきます。

ホコリ取りには、静電気を利用したハンディワイパーが便利です。高い場所のホコリも楽に取り除けます。その後の拭き掃除では、プロも実践している「柔軟剤を薄めた水」の使用がおすすめです。水1リットルに対し、柔軟剤を小さじ1杯程度混ぜたもので拭くと、静電気の発生を抑え、ホコリの再付着を防げます。

手垢が目立つドアノブやスイッチ周りは、中性洗剤を薄めた水で拭き取ります。テレビやパソコンの画面は、専用クロスかマイクロファイバークロスで優しく拭きましょう。最後に床を拭き上げれば、部屋全体がすっきりとした印象になります。

大掃除が終わらない…そんな時はプロに頼むのも賢い選択

大掃除をすべて自力でやるのは、時間も体力も大きく消耗します。仕事や育児で忙しい方にとっては、疲れた体で家中を掃除するのは大きな負担です。「やらなきゃ」と思うほど憂鬱になってしまう方も多いでしょう。

そんなときは、掃除のプロに任せるのも賢い選択です。

くらしのセゾンが提供する「ハウスクリーニング」には、次のようなメリットがあります。

- 水まわり(キッチン、浴室、トイレ。洗面所)を徹底的にクリーニング

- 換気扇や窓、サッシなど普段手が届かない場所もきれいに

- お得なセットプランを利用すれば、時間と体力を大幅に節約

クレディセゾングループの一員であるくらしのセゾンが提供する、安心の品質です。自分の時間を確保しながら、プロの技で家全体をピカピカにできます。まずは無料でお問い合わせして、大掃除を効率よく済ませましょう。

おわりに

大掃除を限られた時間で済ませるための流れを紹介しました。家の間取りや広さなどによって、多少アレンジを加え、やりやすい方法で実行すると良いでしょう。大掃除の基本は、「上から下へ」「奥から手前へ」です。

この順番を守って、二度手間にならないよう、効率よく掃除を進めましょう。あまり細かいことにはとらわれず、目に付く大きな汚れや、油汚れがすっきり落ちれば良いという割り切りも必要です。大掃除にかけられる時間によって掃除の内容も柔軟に変更すると良いでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。