フローリングは、手入れがしやすい便利な床材ですが、一方で、滑りやすいなどのデメリットもあります。ご自身が生活している分にはそれほど気にならない方も多いかもしれません。しかし、犬にとっては病気やケガの原因となる場合もあるため、注意が必要です。今回は、犬がフローリングで滑る理由や滑ることによるリスク、対策などについて説明します。室内犬を飼っている方はぜひ参考にしてください。

室内犬は要注意!フローリングの床は足が滑りやすい

犬が何もないところで滑って転ぶ理由や、フローリングが滑りやすい理由について説明します。

犬が何もないところで滑る原因

犬が滑って転ぶときは、いくつかの原因が考えられます。まず挙げられるのが、床の滑りやすさです。床の材質と関係があるのはもちろんですが、濡れているなど床の状態が良くない場合は、さらに滑りやすくなるでしょう。

また、老化による筋力やバランス能力の衰えも転ぶ原因のひとつです。老犬は特にバランスを崩して転びやすくなります。

「最近滑るようになった」という場合に注意したいのが、爪や肉球の様子です。肉球は普段滑り止めの役目を果たしていますが、爪や肉球の間の毛が伸びていると、その効果を充分に発揮できません。また、伸びた爪によって肉球がしっかりと床に接地できなくなるため、バランスを取るのも難しくなります。

他に考えられる原因は、脳や脊髄の病気です。脳炎や脳腫瘍、脳に過剰に水が溜まる水頭症などにより、歩き方がぎこちなくなり転倒することがあります。脊髄の病気では、首の骨のつながりが不安定なことによってふらつきや麻痺が起こる、環軸椎不安定症(かんじくついふあんていしょう)なども候補に挙がります。

また、稀に散歩や運動のし過ぎで筋肉が疲労して転びやすくなることもあり、その場合は、負担が掛からない範囲での運動に留めることが大切です。

犬がフローリングで滑りやすい理由

犬は、爪をスパイクのように使って走ります。また、ブレーキをかけるときも、爪が重要な役割を果たしています。しかし、フローリングは滑りやすく爪を引っかけることができません。そのため、走ろうとすると滑って転びやすくなるのです。

足が滑ることで起こり得ること

滑ってしまうことでどのような危険性があるのか、考えてみましょう。

まず、ふんばりが効かないため思いどおりに動けません。想定外の方向に足が滑ってしまうことで、体勢を崩しやすくなります。また、段差などから飛び降りたときに着地に失敗し、大きな病気やケガにつながる可能性も否定できません。滑った際に余計な力が入ることで、筋肉が損傷される可能性も考えられます。階段などの段差で滑った場合は、そのまま落下してしまう危険性もあります。

少し滑った程度では、「それほど心配する必要はない」と考える方が多いかもしれません。しかし、滑って転ぶことで病気につながることもあるため、注意が必要です。

フローリングの床で注意したい犬の病気

転ぶことにより起こり得る病気をご紹介します。

【小型犬に多い病気】膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は、膝蓋骨(膝にあるお皿の骨)が本来はまっているべき溝から外れてしまう病気です。溝から外れてしまうと、スムーズに膝関節を曲げ伸ばしすることが難しくなります。

膝蓋骨が本来の位置から内側に外れる内方脱臼がほとんどですが、稀に外側に外れる外方脱臼が起こることもあります。いずれにしても、本来の位置から外れてしまっていることに変わりありません。

原因

膝蓋骨脱臼には、先天性と後天性の2つの原因があります。先天性の膝蓋骨脱臼は、後ろ足の骨が生まれつき曲がっているなど、骨の形の異常により起こります。この場合、症状が悪化しないように環境を整えつつ観察することが大切です。

後天性の膝蓋骨脱臼は、事故や転倒などの外傷が原因です。日常生活においては、転倒対策をすることが膝蓋骨脱臼の予防につながります。また、膝関節への負担を掛けないようにすることも、膝蓋骨脱臼の予防や改善などに役立つとされています。獣医師に肥満を指摘されている場合は、減量なども検討してみると良いでしょう。

症状

膝蓋骨脱臼で見られる症状は以下のとおりです。

- 足を触ると痛がる

- 足を引きずって歩く

- 片足を上げて歩く

- スキップをするように歩く

- 急に立ち止まり歩かなくなる

- 運動をしたがらない

- 足を伸ばすような仕草をする

- 立った際に足先が内側あるいは外側を向いている

膝蓋骨脱臼は、関節炎や骨の変形、靭帯の損傷などを引き起こす可能性もあります。

なりやすい犬種

先天性の膝蓋骨脱臼は、トイプードル、ヨークシャーテリア、ポメラニアン、チワワなどの小型犬に多く見られます。それに対して、どの犬種でもなり得るのが後天性の膝蓋骨脱臼です。そのため、小型犬はもちろんですが、全犬種で転倒対策をとることが重要になります。

【胴の長い犬・老犬に多い病気】椎間板ヘルニア

犬には、27個の脊椎があります。脊椎の中には脊柱管(せきちゅうかん)があり、脊髄が通っています。脊髄は、脳からの命令を全身に、全身からの情報を脳に伝えている神経の束です。そして椎間板(ついかんばん)は、各脊椎の間に存在しており、脊椎に加わる衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。

椎間板ヘルニアは、脊椎の間にあるはずの椎間板が脊柱管のなかに飛び出し、脊髄を圧迫している状態です。

参照元:アニコム損害保険株式会社

原因

椎間板ヘルニアには、ハンセン1型とハンセン2型があります。ハンセン1型椎間板ヘルニアは、椎間板が破裂して中身が脊柱管の中に飛び出し、脊髄を圧迫するものです。ハンセン1型は遺伝が原因で、骨の障害を起こしやすい犬種に多く見られることで知られています。若いときに椎間板が変形し、何らかの負担が掛かった際に椎間板が破裂してしまうのです。それに対してハンセン2型は、椎間板が変形して脊柱管内にせり出し、脊髄が圧迫されることより起こります。

椎間板ヘルニアは、無理な姿勢や激しい運動などにより背骨に負担が掛かると発症しやすいという特徴があります。そのため、まずは環境を整えて予防や再発防止に努めることが重要です。

症状

椎間板ヘルニアの症状は、神経が圧迫されることにより起こります。

- 抱くと痛みで鳴く

- 背中を丸める

- 段差の上り下りを嫌がる

- 歩くときにふらついてしまう

- 足先がひっくり返る

- 立ち上がれない

- 尿を出せない

- 便をもらしてしまう

立ち上がれない、尿を出せない、便をもらすなどの症状が見られる場合は、重度の麻痺を起こしていることが考えられます。

なりやすい犬種

遺伝的に注意が必要なのは、シーズー、ダックスフンド、ビーグル、ウェルシュ・コーギー、フレンチブルドッグなどです。これらの犬種は、背中や腰に負担が掛からないよう特に注意しましょう。

これらの犬種以外にも、ゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーなどの大型犬は、高齢になるとハンセン2型椎間板ヘルニアになることが多いといわれています。

【大型犬に多い病気】股関節形成不全~子犬のころから注意を~

股関節形成不全は、骨格が形成される時期に骨の変形・関節のゆるみなどの異常が起こることです。これらの異常によりさまざまな症状が見られます。発症時期は成長期に当たる生後4〜6ヵ月頃が多いですが、成犬になってからの場合もあります。

参照元:鳥取大学農学部

原因

股関節形成不全の発症には、遺伝的要因と環境的要因が深く関係しています。中でも多いのが、遺伝的要因です。股関節形成不全の因子を持つ親犬から出生した犬は、この病気にかかるリスクが高くなります。

一方で、環境的要因としては成長期の激しい運動や関節に負担が掛かりやすい生活空間、肥満などが挙げられ、滑りやすい床もそのひとつです。生活習慣により症状が早く現れたり悪化したりすることがあるため、環境を整えてあげることが大切になります。

症状

股関節形成不全により関節で炎症が起きると、以下のような症状が現れます。

- 足取りがおぼつかない

- 横座りする(通常のお座りをしない)

- 歩くときに腰が左右に揺れる

- 段差を嫌がる

- 走りたがらない

軽度の場合は無症状のこともありますが、重度になると歩行困難などの症状が見られます。

なりやすい犬種

ゴールデン・レトリバーやラブラドール・レトリバーなど、短期間で大きく育つ大型犬は、股関節形成不全になりやすいため注意が必要です。筋肉と骨が作られる際に双方のバランスが崩れ、関節が不安定になるリスクがあります。大型犬だけでなく、超大型犬も同様に子犬の頃から環境を整えてあげましょう。

犬がフローリングで滑らないようにするためのケア方法

犬が床で滑らないようにするためには、ケアの工夫や環境の調整が必要です。前述のように、爪や肉球の間の毛が伸びているのは犬にとって良くない状態であるといえます。病気やケガを防ぐためにできる効果的なケア方法を紹介しましょう。

爪を切る

まずは定期的に爪切りをすることが大切です。爪の長さは、足を横から見たときに肉球からはみ出さない程度を目安にしてください。深く切ってしまうと爪の中を通る血管や神経を傷付けてしまうため、注意しましょう。実施するペースは爪の伸び方にもよりますが、月1回程度がおすすめです。爪切りを嫌がる場合は、1週間に1本分の足など、可能な範囲で無理なく切っていくのが望ましいでしょう。

参照元:新日本カレンダー株式会社

肉球の間の毛を切る

肉球の間の毛も、月1回程度のカットが必要です。ハサミでカットすると、犬が動いたときにケガをさせてしまう可能性があるため、ペット用バリカンを使いましょう。バリカンを使うときは、刃を縦に当てないこと、肉球からやや浮かせた状態で平行に刃を当てること、奥の方の毛まで切ろうとしないことが重要です。ケガをさせないよう、肉球の表面にかかる毛のみ処理しましょう。

参照元:株式会社カインズ

犬の滑り止めにおすすめのアイデア

犬がフローリングで滑らないようにするためのおすすめアイテムをご紹介します。

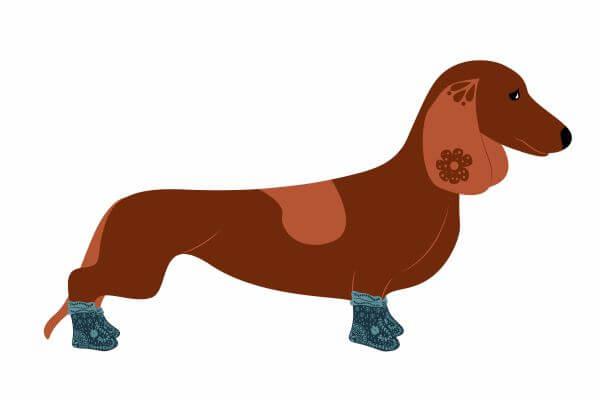

専用の滑り止めシューズ・靴下を履かせる

シューズや靴下を選ぶときに重要なのは、履かせやすさと装着感です。伸縮性があるものを選ぶと、履かせやすく装着時の違和感も少ないでしょう。

シューズは、ボタンや面ファスナーで止めるタイプのものを選ぶと脱げにくくなります。靴下は、シリコンのような滑りにくい素材でできたものや、滑り止め機能付きのものを選びましょう。シューズ・靴下ともにサイズがあるため、測定して合うものを選んであげてください。

犬がシューズや靴下を嫌がってしまう場合は、無理に履かせると、さらに嫌がるようになってしまいます。ゆっくりと無理なく慣らしていくことが大切です。

敷物の調整をする

敷物を使うことにより、滑るのを防止する方法もあります。

滑り止めマット

おすすめのマットは、クッションフロア・カーペット・ジョイントマット・コルクマットなどです。それぞれの特徴を簡単にまとめました。

【クッションフロア】 ※厚さ1~数cm程度の塩化ビニールでできた床材

- 水をはじくものが多い

- 犬用のフローリングマットとして人気が高い

【カーペット】

- 表面が絨毯状になっているものはクッション性・保温性・防音性にも優れている

- ループパイル(毛先が輪状になっているタイプ)は爪が引っかかりやすい

- カットパイル(毛先がカットされているタイプ)を選ぶのがおすすめ

【ジョイントマット】 ※正方形を組み合わせて使うマット

- 汚れた部分だけを洗ったり交換したりできるため便利

- 隙間ができてしまうとホコリが入り込んで手入れが大変になることも

【コルクマット】

- 摩擦に強くしっかりとした歩行感を得られる

- ジョイント式を選べば汚れた部分だけ交換することも可能

マットを選ぶときは、撥水・防ダニ・消臭などの機能が付いたものや、手入れのしやすいものを選ぶと便利です。ペット専用のものもありますが、デザイン性などを考慮してインテリアを扱う店舗で選ぶのもおすすめです。購入する際は、他の飼い主さんの口コミなども参考にすると良いでしょう。

滑り止めシート

滑り止めシートは、マットと比べて薄くフローリングとの境目に段差ができないため、転倒しやすい老犬にもおすすめです。他には、水洗いができるなどのメリットもあります。その反面、滑りにくくするための表面の加工が摩擦により剥がれてしまうというデメリットもあるため、定期的な交換が必要です。

滑り止めワックスを塗る

滑り止めワックスをフローリングに塗る方法もあります。ワックスの成分は、主にウレタン・アクリルなどの合成樹脂です。市販のものを使えばご自身でできるため手軽ですが、耐久性が低いことがデメリットで、数ヵ月に1度のペースでワックスのかけ直しが必要となります。滑り止めワックスを選ぶときは、安全性も考慮してペット専用のものを選びましょう。

参照元:株式会社 美建社

フロアコーティングをする

シリコンやガラスなどが主成分であるフロアコーティングは、被膜が硬くワックスよりも耐久性が高いのがメリットです。ワックスと比べて費用は高いですが、1度塗れば数ヵ月~数十年程度効果が持続します。しかし、被膜が厚いため塗りムラができやすく、施工はプロに依頼するのがおすすめです。

参照元:株式会社 美建社

リフォームする

床材自体を変更して、犬が安全に暮らせる家にリフォームする方法もあります。ペット専用の床材は、一般的なフローリングと比べて滑りにくく傷が付きにくいのが特徴です。

くらしのセゾンの「ペットと暮らすリフォーム」では、 工夫を凝らしたデザインと質の高い施工力で、企画・設計・施工まで経験豊富な建築士、インテリアコーディネーターが最適なプランをトータルでご提案いたします。調査・見積もり費用は無料。愛犬が床で滑ってしまうことでお悩みの飼い主さんは、ぜひご検討ください。

おわりに

犬がフローリングで滑ると、膝蓋骨脱臼や椎間板ヘルニアなどの病気につながる可能性があります。室内犬の健康を守るためには、滑らない工夫が重要です。環境の調整としては、滑り止めマットや滑り止めワックスの使用の他に、プロに依頼するフロアコーティングやリフォームなどの方法があります。ケアも併用しながら、愛犬が安心して暮らせるように工夫してあげましょう。