怒りの感情は、誰もが経験する普遍的なものです。しかし、その感情をコントロールできずに、人間関係を悪化させたり、仕事のパフォーマンスを低下させたりしてしまうことがあります。アンガーマネジメントは、そんな怒りの感情と上手に付き合うための技術です。怒りを単に抑え込むのではなく、その感情を理解し、建設的に対処する方法を学ぶことで、より穏やかで生産的な生活を送ることができます。

本記事では、アンガーマネジメントの概要からその必要性、具体的なトレーニング方法などを「日本アンガーマネジメント協会」の代表理事・戸田久実さんにお伺いしました。

アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、怒りと上手に付き合うための心理トレーニングです。決して怒ってはいけないということではなく、「あんな怒り方しなければよかった」「あの時怒っておけばよかった」など、“怒り”で後悔しないことを目指すものです。

アンガーマネジメントと聞くと、感情的に怒ってしまう方のもの、と認識する方が多いのですが、決してそれだけではありません。怒りをぐっと溜め込んでしまい、うまく怒れない方のものでもあります。「怒る必要があることは上手に怒り、必要のないことは怒らないで済むようになりましょう」ということも含んでいます。

アンガーマネジメントの必要性

怒りのコントロールがうまくできないと、プライベートや仕事面においてさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

アンガーマネジメントがうまくできていないと、プライベートにおいては、心身へのストレスや家族や周囲の人間との関係性の悪化、仕事面ではパワーハラスメントにつながる可能性も否定できません。また、価値観が多様化している今、自分とは異なる考え方を持つ人との関係性をうまく築くためにもアンガーマネジメントが必要とされています。よく組織などで、「自分の意見やアイデアを安心して発言でき、失敗を恐れずに挑戦できる状態」のことを“心理的安全性”と呼びますが、その実現のために活用できるものでもありますね。

また、昨今のコロナ禍の影響で、再びアンガーマネジメントの必要性が注目されているといいます。

生活環境の変化や行動への規制、仕事においてはリモートワークが推奨されたりと、人とのコミュニケーションの取り方がガラッと変わり、対面で接することが制限された時期でもありました。そのような変化に対してストレスや不安を感じると、人は時にイライラしがちになってしまうのです。これだけ時代の変化、価値観の多様化に順応していくためにも、アンガーマネジメントを取り入れるメリットは大きいと思います。

アンガーマネジメントを取り入れるメリット

怒りを適切にコントロールする「アンガーマネジメント」を取り入れることで、自分自身や社会に対していくつものメリットが生まれます。

自分へのメリット

アンガーマネジメントを取り入れることによって、自身にもさまざまなメリットが生まれます。

- ストレスの軽減

怒りの感情を適切にコントロールすることで、心身に与えるストレスを軽減できます。 - 健康増進

ストレスの軽減は、高血圧や心疾患などのリスクを減らすことにつながります。 - 人間関係の改善

周囲とのコミュニケーションが円滑になり、人間関係が良好になります。 - 自己肯定感の向上

自分の感情をコントロールできるようになることで、自己肯定感が高まります。 - 生産性の向上

怒りに振り回されることなく、仕事や学習に集中できるようになります。 - 建設的な行動選択

感情的に反応するのではなく、「何が自分を怒らせたのか」「本当に重要な問題なのか」「怒りに振り回されずどう行動すべきか」を考えられるようになります。

周囲へのメリット

アンガーマネジメントは職場環境や家庭環境などにも多くのポジティブな影響を及ぼします。

- 職場環境の改善

パワーハラスメントの防止や心理的安全性の実現、ダイバーシティの推進など、働きやすい職場環境や組織の実現に役立ちます。 - 家庭環境の改善

家族間のコミュニケーションが円滑になり、より円満な家庭を築くことができます。

アンガーマネジメントを習得するためのトレーニング方法

実際にアンガーマネジメントができるようになるには、どのようなトレーニングをすれば良いのでしょうか?効果的なトレーニング法や考え方などをご紹介します。

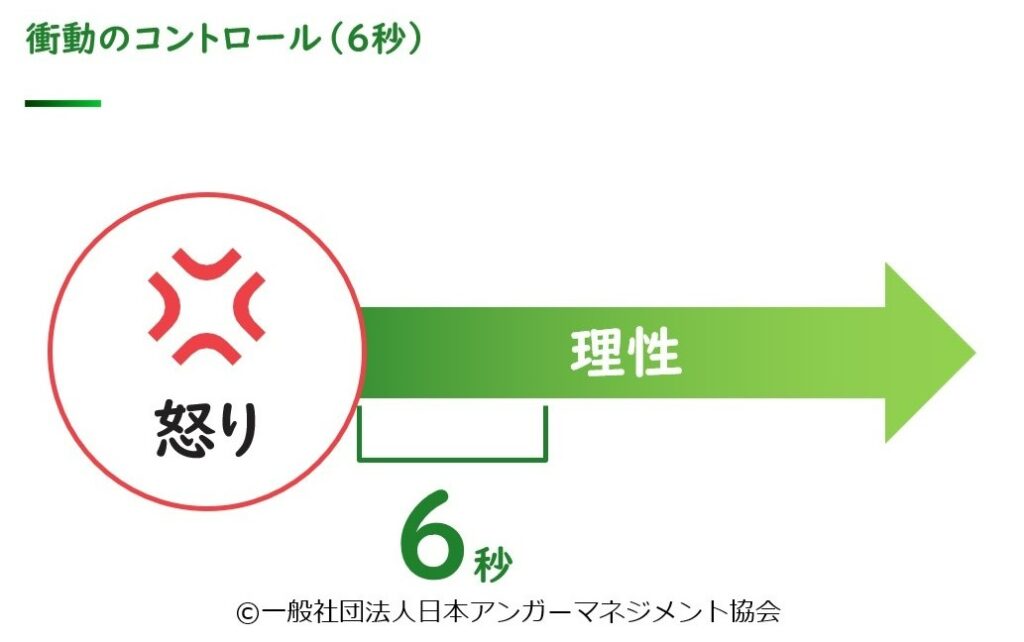

怒りを感じたら「6秒間」やり過ごす

アンガーマネジメントにおいてまず重要なことは、怒りに任せた衝動的な行動をしないということです。そして、そのトレーニングを行う際に重要なのが、怒りを感じた時の感情のコントロールです。

具体的な方法としてまずあげられるのが、「怒りを感じたら6秒間やり過ごす」という方法です。諸説ありますが、人は“怒りが生じても6秒たつと理性が働く”、といわれています。決して6秒待てば怒りが無くなるということではなく、理性が働くことによって怒りに任せた行動をしなくなる、ということですね。6秒間で衝動的な言葉や行動を収め、気持ちを落ち着かせるという効果があります。

「6秒間」の間にするべきこと

一言で「6秒間やり過ごす」といっても、その6秒の間に何をするのかが重要です。そのためのトレーニング法をご紹介します。

- 怒りを数値化する

「怒りの数値化」とは具体的にどうするのでしょうか?

これは、自分が感じた怒りに対して0から10までの点数をつけるというものです。0は全く怒りを感じない、10は人生最大の怒り、といったかたちで数値化していきます。最近どんなことに怒りを感じましたか?

とても些細なことですが、夫が食べ終わったお弁当箱をシンクに置いてくれない、ということがありました。

具体的な方法としてまずあげられるのが、「怒りを感じたら6秒間やり過ごす」という方法です些細なことでも日常においては大事なことですよね。お弁当箱を出していないのがわかった時の怒りは、0から10までの点数でいうと何点でしょうか?

そうですね…。“2”くらいでしょうか。

そんな風に「2くらいかな?」と、脳が点数をつけることに意識を向けている間は、突発的な暴言や怒りに任せた行動はできません。考えている間に6秒はあっという間に経ってしまうはずです。

その後は、自分が怒っているということを相手に伝えるのではなく、自分はこうして欲しい、ということを冷静にリクエストしてみてください。

10に近いような激しい怒りだった場合はどうしたら良いでしょうか?

激しい怒りだったとしてもトレーニングを重ねればコントロールできるようになりますよ。今はピンとこないと思いますが、「アンガーマネジメントとは怒りと上手に付き合うための心理トレーニング」だとお伝えしてきた通り、ダイエットや筋トレと同じようなものだと考えてみてください。最初はうまくいくのかな?と不安に思うかもしれませんが、徐々にできるようになってくると、高い点数であっても客観的に怒りを把握できるようになるはずです。

- 気持ちが落ち着く言葉を唱える

これは事前に用意しておく必要がありますが、気持ちが落ち着く言葉を怒りが生じそうになった時に唱える方法です。人によってさまざまですが、「大丈夫、大丈夫」と言い聞かせる、好きな食べ物や飼っているペットの名前を言ってみるなど、自分がポジティブになれるような言葉がいいかと思います。

- 深呼吸をする

イライラしている時は、緊張やストレスがある時に活発になる「交感神経」が優位になっている状態なので、リラックスする時に働く「副交感神経」を優位にさせるために深呼吸してみるのもおすすめです。

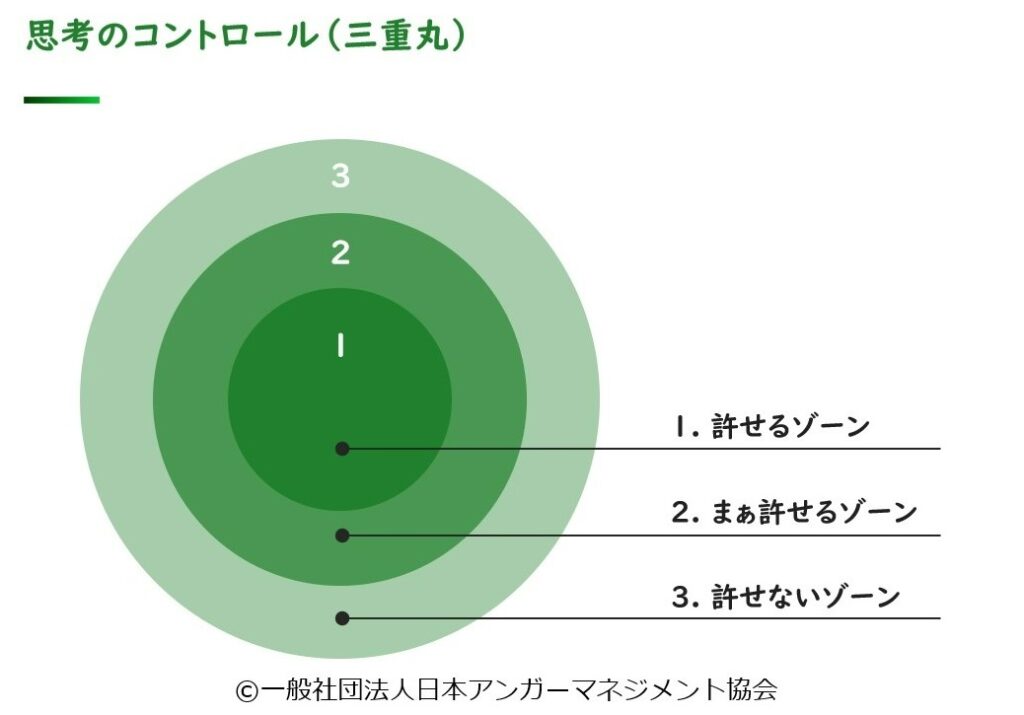

「思考のコントロール」を身につける

怒りが生じるのは仕方がないことですが、怒る必要があるものとないものを仕分けることもトレーニングにおいては重要です。

イライラしている時は、緊張やストレスがある時に活発になる「交感神経」が優位になっている「休みなら家事はやるべき」「並んだ順番は割り込むべきではない」など、人は自分の中にさまざまな「こうあるべき」を持っています。そしてその“べき”が破られた時に怒りの感情が生じるものです。そこで、自分が思う“べき”をまずは①~③に当てはめてみてください。

①許せるゾーン

②まぁ許せるゾーン

③許せないゾーン

先ほどの「お弁当箱をシンクに出さない夫」に対して、「食べ終わったお弁当箱をシンクに出しておく」という“べき”を例にしてみましょう。

①許せるゾーン→帰ってきたらすぐにシンクに出し、水につけておく

②まぁ許せるゾーン→水につけなくとも、せめてシンクに出しておく

③許せないゾーン→出さないまま翌日を迎える

怒る必要がある、ないの境界線は②と③の間、①、②に当てはまるのは怒る必要がないものと考えます。“怒る”と言っても、ワーっと感情的になるのではなく、自分が許容できないことを相手に要望としてリクエストするのが上手な伝え方です。①だけでなく、②を設けることで許容範囲が広がり、無駄にイライラしなくてすみます。②を設けるには、“せめて”“少なくとも”“最低限”といった言葉で考えてみましょう。

その場から離れてみる

怒りやイライラを感じて言い合いになってしまいそうになった時、「その場から離れる」というのも有効な手段です。

アンガーマネジメントでは「タイムアウト」と呼ぶ手法です。例えば、相手と言い合いになってしまいそうだったり、怒りがどんどん込み上げてくる場面になった時、その時間を断ち切るためにその場からいったん離れてみてください。ここで重要なのは、「トイレ行って戻って来る」、職場なら「一本電話かけて戻って来る」といった具合に、“必ず戻ってくることを予告する”ということ。そして、離れている間に深呼吸してみたり、水分を摂ってみたりして、気持ちを落ち着かせてから戻ると、冷静になり、建設的な話し合いができるようになると思います。

「こうあるべき」という価値観を見直す

アンガーマネジメントは怒っている最中だけに取り組むものではありません。前述した「6秒間やり過ごす」というのはまさに怒っている最中に実践することですが、普段から意識するべきトレーニングもあります。

世の中の人たちがすべて自分と同じ「こうあるべき」を持っている訳ではないと理解することが大切です。「ちゃんと片付けておくべき」「しっかり人の話は聞くべき」などに含まれる“ちゃんと”や“しっかり”にも、自分の期待値と相手が思っている程度が違う可能性もありますよね。普通、当たり前、常識といった言葉が思い浮かんだら、「自分にとっては当たり前だけど相手にとってはそうではないのかもしれない」と振り返ってみることが大切です。

「アンガーログ」をつけてみる

自分が日頃どんなことで怒りを感じているのかを記録しておくことを「アンガーログ」といいます。

アンガーログをつけると、自分の‟べき”も発見しやすくなります。また、記録をしておくことによっていざという時に言葉を出しやすくなるというメリットもあります。語彙力がないと、怒りを冷静に表現しようと思ってもうまくいかない。本当に言いたかったことが伝わらず、後で「ああ言えば良かった」といった後悔をしないためにもぜひ取り入れて欲しいですね。

<アンガーログの一例>

場所:職場の会議室

出来事:会議で発言したら、最後まで聞かずに反論してきた相手にイラッとした

思ったこと:最後まで聞いてから意見を言ってほしい

まとめ:アンガーマネジメントを習得してストレスフリーな毎日を

必要以上の怒りは、自分自身を苦しめるだけでなく、周囲の方との関係を壊してしまう原因にもなりがちです。アンガーマネジメントを身に付けることで、怒りを上手にコントロールし、自分も周りの方もストレスをためない、より穏やかで健やかな生き方を目指しましょう。

私たちの協会では、理念として「怒りの連鎖を断ち切ろう」を掲げています。アンガーマネジメントができていないと、自分の怒りを時に全然関係のない方にぶつけてしまう、それを受けた方がまた誰かにぶつける…といった負の連鎖が生じてしまいます。家庭内の怒りを職場に持ち込む、その逆も然りですよね。そうならないために、ひとりでも多くの方がアンガーマネジメントができるようになることを目指しています。

また、“怒り”は自分が生み出した感情なので、必ず自分でマネジメントができるものです。自分の感情をうまく扱うことによって、怒りに振り回されることなく生きやすい環境を作り出せるはずです。