毎年3月20日頃に訪れる、春分の日。一年のなかで、秋分の日と共に昼と夜の長さがほぼ同じになる日として知られていますが、由来や過ごし方、日にちが変動する理由を正しく理解している方は少ないのではないでしょうか。本記事では、春分の日にまつわるさまざまな疑問や豆知識を解説していきます。

春分の日とは?

気温も徐々に暖かくなり、本格的に春の訪れを感じさせる「春分の日」。一年のうちで昼夜の長さがほぼ同じになる日として知られていますが、1948年に法律で国民の祝日のひとつに制定されました。「国民の祝日に関する法律」には、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と記載されています。

1年に16日ほどある国民の祝日のなかでも、「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されていません。国立天文台が、毎年2月1日に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。

2025年は3月20日が春分の日に制定されています。

参考:何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの? | 国立天文台(NAOJ)

春分の日ができた理由は?

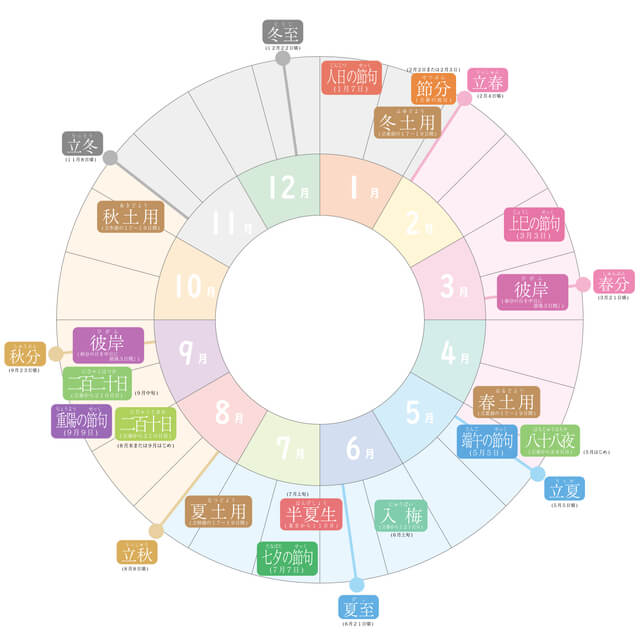

春分は二十四節気のひとつです。一年の始まりの季節、春に属し、暦の上では、2月4日頃の立春から春が始まり、2月19日頃の「雨水」、3月5日頃の「啓蟄」、そして3月20日頃の「春分」と続きます。

「春分の日」誕生の由来は、現在でも行われている皇室の行事「春季皇霊祭」といわれています。皇霊祭とは歴代の天皇、皇族が祀られ、現在の皇族の方々も出席されることが多い宮中祭祀です。

戦前の日本では、「春季皇霊祭」は特に重要な祭祀とされ、一般の人々も神社に赴き、先祖を敬い感謝する風習がありました。宮中祭祀の重要な日と位置づけられた結果、さまざまな変遷を経て、国民の祝日に制定されたのです。

昼夜の長さが等しく、「自然のあらゆる生命が若々しく盛り上がる時」であることから、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と決められたそうです。

年によって春分の日が変わる理由とは?

春分の日は、大体3月20日か3月21日のどちらかになりますが、年によって日付が変わるのには理由があります。

天文学では、太陽が春分点を通過する瞬間を含む日を「春分日」と呼びます。春分点を通過してからから、次の春分点を通過する日までは約1年(365日)ですが、地球が太陽のまわりを回るのにかかる日数は365日ちょうどではなく、平均すると365日と6時間足らずの端数なのだそう。そのため、毎年約6時間ずつ遅くなっていき「春分の日」が変わるのです。

しかし、どこまでもずれ続けるのではなく、閏年によって調整されるため、昨年2024年からは、閏年を含む3年間は3月20日が春分日で、残りの1年が3月21日という組み合わせになっています。

春分の日の過ごし方

「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と制定されている春分の日ですが、どのように過ごすのがいいのでしょうか?少し遠出をして自然豊かなところに春を見つけに行くのも良いですが、休日を利用して家族でお墓詣りもおすすめです。

お墓詣り

太陽が東西へ一直線に動く春分の日は、「此岸この世(現世)と彼岸(あの世)が最も通じやすい日」と考えられ、古くから死者を偲ぶ日としてとらえられてきました。

2025年は、3月17日が彼岸入り、3月20日の「春分の日」が中日で、3月23日が彼岸明けになります。このように春分の日はお彼岸の中日となることから、ご先祖様への感謝の意味を込め、お墓参りや仏壇の掃除、お供えなどの供養を行い、家族の健康を祈願するのが古くからの習わしとなっています。

春分の日を彩る行事食

季節の行事を楽しむのに欠かせないのが行事食です。その由来を学んで、美味しくいただきましょう。

ぼた餅

春分の日の行事食としては「ぼた餅」が有名ですが、その理由については、あんこの原料である小豆に由来があります。古来から日本では、小豆の色である「赤」には、魔よけの力があるとされていました。

そのことから、邪気を払い、災難から身を守ってくれる食べ物として、小豆を使ったぼた餅が作られるようになり、ご先祖さまのお供え物として、お彼岸に食べるようになったといわれています。春のぼた餅はこしあん、秋のおはぎは粒あんが多いようです。また、ぼた餅は春の花である「牡丹」、おはぎは秋の七草の「萩の花」にちなんでいるともいわれています。

お赤飯

小豆には、「邪気払い」「魔除け」「厄除け」といった意味があることから、春分の日にお赤飯を炊く風習もあります。お墓参りの後など、家族や親戚がそろった席で用意すると、華やかな雰囲気とともに春の訪れを感じることができそうです。

春分の日に食べたい食材

行事食以外にも、この時期に旬を迎える食材を楽しんでみてはいかがでしょうか?旬の食材を食べることで、これから訪れる春への気持ちが高まります。

つくし

桜が咲く前の気温が徐々に上がり始める頃に土から顔を出すつくしは、春を代表する食材とされています。山菜特有の苦味があり、お浸しや煮物にすると美味しくいただけます。

畑や田んぼの畦道、土手の日当たりの良い場所などに密集して生えているので、お子さんと一緒に探してみるのも楽しそうです。

八朔(はっさく)

サクサクとした食感と、風味豊かなほろ苦さが特徴の八朔(はっさく)も春を代表する食材です。収穫は12月頃から始まりますが、通常数ヶ月寝かせて、酸味を落ち着かせてから出荷されるため、春分の日の頃に店頭に並びます。そのままはもちろん、癖のない味わいでサラダなどに加えるのもおすすめです。

真鯛

縁起のいい食材で思い浮かべるもののひとつに、鯛があります。中でも、桜の頃に現れる産卵期直前の旬の鯛は「桜鯛」と呼ばれ、古くから格調高い縁起物として珍重されてきました。

引き締まった身は淡白ながらも風味が豊かで、お刺身や塩焼き、鯛めしなど、お祝いの席に華を添える料理として楽しめます。

自然を慈しみ先祖に想いを馳せるきっかけに

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、春分の日は季節の境目。春分の日を中心としたお彼岸を境に、徐々に過ごしやすくなっていきます。厚いコートを脱いで、気軽に近所の公園を散歩して身のまわりにある自然に目を向けたり、お墓詣りをしてご先祖様に想いを馳せてみましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。