月々の奨学金の返済がきついと感じているなら、減額返還制度や返還期限猶予制度の利用を検討するのがおすすめです。あわせて転職や副業、節約などの対処法を取り入れれば、月々の支払いを軽減できるでしょう。奨学金の返済がきついときに知っておくべき情報を解説します。

奨学金の3つの種類

まずは奨学金の基本をおさらいしておきましょう。奨学金は主に3種類あります。

- 返還義務がない給付型奨学金

- 無利子で借りられる貸与型第一種奨学金

- 利息が発生する貸与型第二種奨学金

借りる奨学金によって、返済条件や利息の有無が異なります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

給付型奨学金|返還義務がない

借りたお金の返済が求められない奨学金は給付型奨学金と呼ばれます。2019年の大学無償化法をきっかけとして、経済的理由で進学をあきらめることがないように2020年4月から制度の内容が変更されました。

新制度は給付の対象者を成績だけで判断しないのが特徴です。世帯収入の要件に該当し、学ぶ意欲があると認められれば支援を受けられます。奨学金の給付だけではなく、大学や専門学校などの入学金・授業料が免除もしくは減額されるのもポイントです。

また、これまでの制度は住民税非課税世帯や生活保護世帯などを対象にしたものでしたが、新制度では申し込める方の範囲が広がっています。具体的には、住民税非課税世帯に加えて一定の収入基準を満たす世帯であれば申し込み可能です。制度の変更に伴い、支給される奨学金の金額も変更されています。給付月額は進学先などの個々の事情によって決定されます。

貸与型第一種奨学金|無利子で借りられる

貸与型は在学後に返済しなければならない奨学金です。第一種奨学金は無利子での借入が可能です。利息がかからないことから、後述する第二種奨学金に比べて貸与基準は厳しくなっています。

対象となるのは、成績が優れているものの経済的な理由で進学が難しい方です。成績の判定に関しては、5段階評価の評定平均値が3.5以上などの具体的な基準が定められています。なお、世帯の人数や就学者の有無などによって家計の基準が異なり、収入・所得の目安は以下のとおりです。

| 世帯の人数 | 給与所得(所得証明書等における控除前の収入金額) | 給与所得以外(所得証明書等における所得金額) |

|---|---|---|

| 2人 | 761万円 | 546万円 |

| 3人 | 716万円 | 536万円 |

| 4人 | 803万円 | 552万円 |

| 5人 | 905万円 | 629万円 |

参照元:進学前(予約採用)の第一種奨学金の家計基準 | JASSO

貸与型第二種奨学金|利息がかかる

無利子の第一種奨学金に対し、利息がかかるものは第二種奨学金と呼ばれます。貸与基準は第一種奨学金よりもゆるやかな内容となっており、「平均水準以上の学力があること」などが認められれば支援を受けることが可能です。家計基準は個々の状況によって異なり、収入・所得の目安として以下の基準が設けられています。

| 世帯の人数 | 給与所得(所得証明書等における控除前の収入金額) | 給与所得以外(所得証明書等における所得金額) |

|---|---|---|

| 2人 | 1,166万円 | 893万円 |

| 3人 | 1,113万円 | 879万円 |

| 4人 | 1,250万円 | 892万円 |

| 5人 | 1,334万円 | 958万円 |

参照元:進学前(予約採用)の第二種奨学金の家計基準 | JASSO

第一種奨学金と第二種奨学金は併せて支給を受けることも可能です。第一種奨学金と同基準の学力を有し、以下の家計基準などに該当する場合は申し込めます。

| 世帯の人数 | 給与所得(所得証明書等における控除前の収入金額) | 給与所得以外(所得証明書等における所得金額) |

|---|---|---|

| 2人 | 706万円 | 500万円 |

| 3人 | 661万円 | 489万円 |

| 4人 | 743万円 | 506万円 |

| 5人 | 841万円 | 585万円 |

参照元:進学前(予約採用)の第一種・第二種併用貸与の家計基準 | JASSO

第二種奨学金は利息が発生するため、貸与利率の算定方法についても理解しておきましょう。算定方法は「利率固定方式」と「利率見直し方式」の2パターンで、第二種奨学金の申し込み時にどちらを用いるか選択します。あとから算定方法を変更したくなった場合は、一定の期間中であれば変更可能です。

利率固定方式:貸与が終了するタイミングで決まった利率が、奨学金の返還が完了するまでの間まで適用されます。市場金利が変動しても利率が変わることはありません。

利率見直し方式:おおむね5年のサイクルで利率の見直しが行われます。市場金利の上昇・低下に応じて、貸与が終了するタイミングで決まった利率も高くなったり低くなったりするのが特徴です。

調査からわかる奨学金返済の実情

日本学生支援機構では奨学金を回収する方法を考えるための対応策の一環として、奨学金の返還義務を負う方にさまざまな調査を行っています。ここでは、日本学生支援機構の調査からわかる奨学金返済の実情について解説します。

奨学金の返済義務を知らない方が多い

貸与型の奨学金は在学後に返済する必要がありますが、日本学生支援機構の調査では、そもそも奨学金に返済義務があると知らない方が多いことがわかりました。特に延滞者と無延滞者では、奨学金の返済について認識の違いがあることが明らかになっています。

以下の表は、奨学金の返済義務を知ったタイミングを延滞者と無延滞者ごとにまとめたものです。

| 奨学金の返済義務を知ったタイミング | 延滞者 | 無延滞者 |

|---|---|---|

| 申込手続きを行う前 | 56.2% | 89.1% |

| 申込手続き中 | 13.4% | 6.1% |

| 貸与中 | 5.8% | 2.0% |

| 貸与終了時 | 3.3% | 0.2% |

| 貸与終了後から返還開始前 | 3.6% | 1.3% |

| 返還開始から督促前 | 3.6% | 0.1% |

| 延滞督促後 | 6.8% | 0.1% |

| その他・わからない | 7.3% | 1.1% |

参照元:|JASSO「令和4年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」

無延滞者の9割近くが申し込みの時点で返済義務があることを理解していたのに対し、延滞者の場合は5割程度という結果でした。延滞者のうち14.0%は、奨学金の貸与が終了してから返済義務があることを知ったと回答しています。また、およそ半数の6.8%は延滞の督促が届いてから返済義務を知ったと回答しており「奨学金=返済しなければいけないもの」という認識があまり広まっていないことがわかるでしょう。

なお、2008年、日本学生支援機構は、奨学金の返済を原則3ヵ月以上滞納した方の情報を、債務情報を管理する全国銀行個人信用情報センターに提供すると発表しました。奨学金の返済を抱えている方は、滞納によって外部の信用情報に載ってしまうことも知っておく必要があるでしょう。

奨学金を延滞する方に多い理由

日本学生支援機構では、奨学金を延滞してしまう理由についても調査を行っています。延滞の理由として「本人の低所得」を挙げる方がもっとも多く、全体の62.9%を占める結果でした。2番目に多い理由は「奨学金の延滞額の増加(35.2%)」で、続いて「本人の借入金の返済(31.2%)」です。その他には「親・配偶者の経済困難」を挙げる方も多く見られました。

奨学金の返済がきついときに検討すべき2つの救済制度

奨学金の返済がきつい際には、以下の2の救済制度の利用を検討しましょう。

- 月々の返済負担を軽減できる減額返還制度

- 返済期間を先延ばしできる返還期限猶予制度

各制度の概要を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

減額返還制度|月々の返済負担を軽減

減額返還制度は、当初に定められた金額を全額返済するのが難しいものの、一部の金額であれば返済できるような場合に利用できる制度です。適用期間によって完済までの期間が延長され、月々の返済額は当初の金額の2分の1または3分の1に減額されます。また、令和6年4月から4分の1または3分の2に減額して返還する方法も選択できるようになりました。

対象となるのは、災害や傷病、経済的な理由によって返済が困難な方です。経済的な問題によって減額を申請する際には、目安となる所得の基準が設けられています。具体的には、給与所得の場合は400万円以下(年間収入金額)、給与所得以外の場合は300万円以下(年間所得金額)となっています。さらに、奨学金の利用者本人が扶養している子どもの数に応じて、年間収入および所得の目安が以下のとおりに引き上げられました。

| 扶養している子どもの数 | 年間収入金額 | 年間所得金額 |

|---|---|---|

| 2人 | 500万円以下 | 400万円以下 |

| 3人以上 | 600万円以下 | 500万円以下 |

ただし、申請および審査の時点で奨学金を滞納している方は願出ができません。奨学金の返済負担が大きくなったときは、延滞する前に申請を行いましょう。適用される期間には上限があり、最長で15年間です。一度の申請で適用される期間は1年間ですが、期間の終了前に願い出ることによって延長が可能です。

制度の利用によって毎月の返済負担は軽減できますが、その分の返済期間が長引く可能性がある点には注意しましょう。なお、第二種奨学金の場合、返済額が減額されても利息がなくなるわけではありません。制度の利用を希望する際は「奨学金減額返還願&チェックシート」や「マイナンバー提出書」などの提出が必要です。日本学生支援機構の公式WEBサイトを確認し、あらかじめ必要な書類を準備しておきましょう。

参照元:独立行政法人日独本学生支援機構「月々の返済額を少なくする(減額返還制度)」

返還期限猶予制度|返済期間を先延ばしできる

返還期限猶予制度は、月々の返済を一時的にストップできる制度です。現在の家計状況では返済が難しく、返済を先延ばしにしたい場合に適しています。

経済的困難によって申請する際の年間収入・所得の目安は、給与所得の場合は300万円(年間収入金額)、給与所得以外の場合は200万円(年間所得金額)を卒業後に得るまでです。これらの金額を超えてしまう方は、要件を満たすと一定額が年間収入・所得から控除され、控除後の金額が目安を下回る場合は返還期限の猶予を受けられる可能性があります。具体的な要件と控除額は、被扶養者がいる場合は1人につき38万円、親などへ生活費補助を行っている場合が38万円です。

なお、申請事由によって基準額などの要件が異なるため、詳しい内容は日本学生支援機構の公式WEBサイトを確認してください。一度申請すると、奨学金の返済が1年間猶予されます。適用できる年数は最長で10年間ですが、以下に当てはまる場合は10年を超えても猶予が適用されるケースがあります。

- 傷害・疾病を負っている方

- 失業中など、経済的に困窮している方

- 生活保護を受給している方

- 災害に遭った方

- 産前・産後休業または育児休業中の方 など

注意点として、あくまで返済を先延ばしにする制度のため、返済総額や利息が軽減されたり、返済期間が短縮されたりするわけでありません。制度を利用する際は、いずれは返済が再開することをきちんと認識しておきましょう。申請の際は、減額返還制度と同様に各種書類の提出が必要です。申請事由によって必要な書類が異なるため、ご自身が提出すべき書類を確認しておきましょう。

参照元:独立行政法人日独本学生支援機構「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の申請手続き」

奨学金の返済がきついときの対処法5選

奨学金の返済がきついときは、救済制度以外にも以下の対処方法があります。

- 月々の収入と支出を把握して節約する

- 給料が高い会社に転職する

- 返済についてお金の専門家に相談する

- クレジットカードを活用する

- 収入アップのために副業を始める

月々の収入と支出を把握して節約する

まずは月々の収入と支出を把握することから始めましょう。「手元にお金がいくらあるのか」「何にいくら使っているのか」を見える化することで、家計にとって負担となっている支出項目を見直しやすくなります。

例えば、ついコンビニに寄って不要なものを購入したり、食費にお金をかけすぎたりしているなど、家計の見直しによって意外な浪費が見つかるケースは多いです。収入に対して支出が多すぎると奨学金の返済に回すお金を捻出するのが難しくなり、返済がきつい状態に陥りやすくなるでしょう。その他にも、固定費の見直しや自炊を増やす、格安スマホへの乗り換えなども挙げられます。無料の家計簿アプリやサービスの活用もおすすめです。

奨学金の返済負担を軽減するためには、ひと月にかかる支出を洗い出し、不要な支出をカットして節約意識を高めることが先決です。家計が改善されて上手にやりくりできれば、奨学金の返済計画にも余裕が生まれるでしょう。

給料が高い会社に転職する

奨学金の返済負担を抑えるための対処法として、給料が高い会社への転職も検討しましょう。上述した日本学生支援機構の調査では、奨学金を滞納する理由に「本人の低所得」を挙げる方が多くいました。生活費を切り詰めても奨学金の返済がきつい場合は、給料を上げることが解決の糸口となる可能性が高いです。

転職する際は、転職サイトや転職エージェントなどの活用がおすすめです。また、給料だけを見ていては、自分に合わない仕事を選ぶ可能性があるため、注意しなければなりません。

自分の給料が平均的な水準よりも低いなら、今よりも高待遇の会社に転職することを検討してみましょう。転職が難しい場合は、副業をして収入アップを目指しましょう。

収入アップのために副業を始める

副業によって手元に入るお金を増やせれば、奨学金の返済負担を軽減できる可能性があります。収入アップにはより給料が高い会社に転職するのが有効ですが、人によっては転職が難しい場合もあるでしょう。その点、副業であれば今の会社で働きながら収入アップを目指せます。手元に入ってくるお金が増えることで奨学金を返済しやすくなり、家計改善も期待できるでしょう。

副業といってもさまざまな種類があり、ブログやYouTubeのように初期費用を抑えて始められるものもあります。毎月数万円を稼ぐだけでも家計にとっては大きなプラスとなり得るため、ご自身のスキルを活かせる副業を検討してみましょう。

注意点として、会社によっては就労規則で副業が禁止されているケースがあります。規則を破って副業を始めると、処分を受けることになりかねません。禁止されてはいなくても、会社に副業を知られたくない方は、住民税などの納付方法に注意しましょう。

住民税の納付方法は2パターンあり、普通徴収は自分で納税する方法、特別徴収は会社が代わりに納税する仕組みです。普通徴収に切り替えれば会社に知られませんが、役所によっては確認なしで特別徴収に切り替わる可能性があるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。

返済についてお金の専門家に相談する

奨学金の返済で家計が苦しい場合は、専門家に相談してみましょう。例えば、ファイナンシャルプランナーはお金に関する相談を専門としており、家計の現状や将来のライフプランなどをヒアリングしたうえで、奨学金の返済計画についてもアドバイスしてくれます。料金はファイナンシャルプランナーによって異なりますが、1時間あたり5,000円~1万円が目安です。

その他の相談先として、各自治体の相談窓口や日本学生支援機構などが挙げられます。これらは無料で利用可能です。

プロ目線の意見を聞くことによって、自分では気づけなかった部分を見直すケースは少なくありません。完済後のライフプランについても相談できるため、奨学金だけではなく将来的なお金の悩みも解消できるでしょう。

参照元:日本FP協会 東京支部「相談料の目安(有料相談)」

クレジットカードを活用する

日々の支払いをクレジットカードでまとめることで、支出が把握しやすくなります。家計管理アプリとの連携により、支出の見直しにつながるでしょう。

加えて、貯まったポイントを生活費に充てることも可能です。ポイントが貯まるクレジットカードとして、セゾンカードや楽天カードなどが挙げられます。貯まったポイントは、日用品の購入や外食費に充てるのがおすすめです。

ただし、クレジットカードの利用は返済がきつい状況を悪化させる可能性もあります。使いすぎに注意して、毎月どのくらい利用しているのかを把握しておきましょう。

【返還方式別】奨学金を完済するまでの期間をシミュレーション

奨学金の返済方法は「定額返還方式」と「所得連動返還方式」のいずれを適用するかによって異なります。どちらの方式で返済するかは、申し込み時に決定します。ただし、所得連動返還方式を利用できるのは第一種奨学金のみです。

奨学金の返済がいつまで続くのかを知るためには、返済方法について理解しておかなければいけません。ここでは、定額返還方式と所得連動返還方式の仕組みや完済までの年数の求め方などを解説します。

定額返還方式の場合

定額返還方式は、第一種奨学金・第二種奨学金の両方を対象とした返還方式です。借りた奨学金の総額と割賦方法によって完済までの期間が決まります。返済にかかる年数を求める際の計算式は、「奨学金の総額÷割賦金の基礎額」です。奨学金の総額に応じて割賦金の基礎額が定められており、「奨学金返還年数算出表」で確認できます。

| 借りた奨学金の総額 | 割賦金の基礎額 |

|---|---|

| 〜20万円 | 3万円 |

| 20万1〜40万円 | 4万円 |

| 40万1〜50万円 | 5万円 |

| 50万1〜60万円 | 6万円 |

| 60万1円〜70万円 | 7万円 |

| 70万1円~90万円 | 8万円 |

| 90万1円〜110万円 | 9万円 |

| 110万1円〜1,30万円 | 10万円 |

| 130万1円〜150万円 | 11万円 |

| 150万1円〜170万円 | 12万円 |

| 170万1円〜190万円 | 13万円 |

| 190万1円〜210万円 | 14万円 |

| 210万1円〜230万円 | 15万円 |

| 230万1円〜250万円 | 16万円 |

| 2,50万1〜340万円 | 17万円 |

| 340万1円以上 | 総額の20分の1 |

参照元:返還期間と割賦金 | JASSO

例えば、月額2万円の奨学金の貸与を4年間受けた場合、貸与総額は96万円(2万円×48ヵ月)です。奨学金返還年数算出表に照らし合わせると、貸与総額96万円に対応する割賦金の基礎額は9万円のため、返済期間を求める際の計算式は「96万円÷9万円=10年(小数点切り捨て)」となります。

完済までの年数に12を乗じると、完済までに必要な返済回数を求めることが可能です。上記の例では「10年×12ヵ月=120回」となります。なお、第二種奨学金の場合は利息がかかるため、返済総額を考える際は利息分を含める必要があることを覚えておきましょう。

所得連動返還方式の場合

所得連動方式は2017年度以降に第一種奨学金を利用する方を対象としたもので、返済負担の軽減を目的として新設されました。貸与総額を元にする定額返還方式に対し、所得連動返還方式では前年の所得をベースに完済までの期間などが決まります。

所得が低い場合は定額返還方式よりもひと月あたりの返済額が少なくなりますが、所得が増えれば返済額も多くなるのが特徴です。所得によってひと月あたりの返済額が変動するため、完済までの期間に上限はありません。

前年の所得が0円の場合、返済がスタートした月から1年以内の9月までは、定額返還方式で算出された返済額の半分の金額を返済していきます。ただし、返済が難しい場合は申請によって最低額の2,000円に変更することも可能です。

注意点として、所得が一定に満たない場合はひと月あたりの返済額が抑えられますが、返済総額が減るわけではありません。場合によっては完済までの期間が長引く可能性がある点を理解しておきましょう。また、制度を適用するためには機関保証を利用する必要があり、保証料の支払いが発生します。

奨学金の返済がきついときの3つの注意点

奨学金の返済がきついときは、以下の3つの注意点を理解しておきましょう。

- 奨学金返済の滞納にはリスクがある

- 救済制度では元金・利息は減らない

- 奨学金を借りた方を狙う詐欺に注意する

特に、奨学金の返済が滞ってしまうと個人信用情報に傷がつき、ローンを組めなくなるケースは珍しくありません。奨学金の返済方法とあわせて、奨学金に関する注意点についても知っておきましょう。

奨学金返済の滞納にはリスクがある

奨学金の返済が難しくなり、滞納してしまう方は少なくありません。しかし、滞納にはさまざまなリスクがあります。例えば、申請しないまま返済が遅れると、返済額に対して延滞金が発生します。延滞金がかかるとその分だけ返済額が増えてしまうため、最終的な返済負担が大きくなるでしょう。

延滞している状況が続くと、返済を催促する電話や郵便が届くケースがあります。連絡を無視して返済に応じなければ、職場や連帯保証人に連絡がいく可能性もあります。返済を滞納することによって、周囲との信頼関係にヒビが入りかねない点には注意が必要でしょう。

さらに、延滞が3ヵ月以上続くと個人信用情報機関に記載されます。個人信用情報に登録されると、以下のような可能性があります。

- クレジットカードを作れない

- 住宅ローンや自動車ローンなどが組めない

登録された情報は、完済してから5年後までは削除されないのが一般的です。延滞を解消しても一定期間は登録は抹消されず、将来的な計画にまで影響が及ぶ可能性があります。

返済が継続して滞ると、裁判所に対して支払督促の申し立てが行われ、給与や預金口座などの差し押さえにまで発展するおそれがあります。返済が難しい場合は早めに対策することが大切です。

救済制度では元金・利息は減らない

奨学金を返済できなくなった場合に、救済制度を利用することで家計の立て直しや返済計画を立てやすくなるメリットがあります。ただし、減額返還制度や返還期限猶予制度を利用したからといって元金や利息が減るわけではありません。

救済制度を利用して得られる効果は、月々の返済額の減額または一時的な返済のストップです。毎月の負担が軽減されると返済総額自体が減ったように感じられますが、あくまで一時的な措置であり、本来支払わなければいけない金額が減ったわけではないことを理解しておきましょう。

なお、救済制度の申請や変更はすべて自己申告です。例えば、減額返還制度から返還期限猶予制度に切り替える場合や、適用期間中に一括返済や繰り上げ返済を行う場合などが考えられます。返済が難しくなったからといって、救済制度が自動で適用されるわけではありません。救済制度の利用にあたっては、自ら情報を集めて手続きしなければならない点に注意が必要です。

奨学金を借りた方を狙う詐欺に注意する

奨学金を借りたら、奨学金を利用した詐欺に遭わないように注意しましょう。実際の事例として、日本学生支援機構の職員になりすまして一括返済を要求したり、債権回収会社を装ってお金を騙し取ろうとしたりするケースがあります。

日本学生支援機構は、「奨学金の返済に関して職員が直接訪ねて現金を徴収することはない」と説明しています。このような場合は安易に現金を渡さず、身分証を見せてもらうなどの対策が必要です。

また、奨学金を借りた方の保護者に対して、「奨学金の滞納によって法的措置に発展しかねない」などの連絡が入るという事件も起こっています。滞納があった場合に日本学生支援機構から督促の連絡が入ることはありますが、きちんと返済しているのに返還を求める連絡があった場合は詐欺の可能性が高いです。不審な連絡があった場合や詐欺に遭った場合は、速やかに奨学金相談センターに相談しましょう。

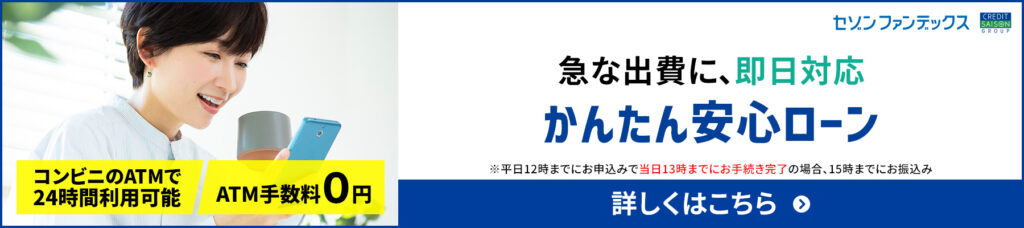

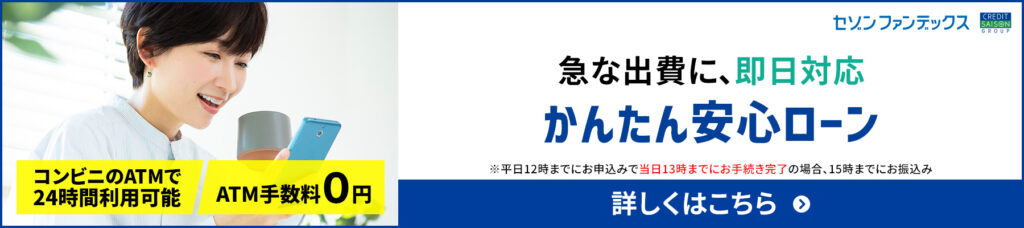

奨学金の返済がきついならセゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」を利用しよう

月々の奨学金の返済がきつい場合は、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」を一時的に利用するのもおすすめです。奨学金の引き落とし日は毎月27日と決まっていますが、人によっては給料日が後になることもあるでしょう。

給料日の前に引き落とし日がくる場合は、一時的にローンを利用して奨学金を返済し、あとからローンを返済するのもひとつの方法です。給料が入ってからすぐに返済すれば、借入金に対する利息を抑えられます。

かんたん安心ローンはカードローンとフリーローンの2つがあり、お借り入れしたい額や返済方法にあわせて選ぶことができます。どちらも用途の制限がなく、奨学金の返済に困った場合にも利用可能です。

要件を満たせば即日での振り込みに対応しているため、急にまとまったお金が必要になった際も利用しやすいでしょう。カードローンもフリーローンもネット申し込みを24時間受け付けており、好きなタイミングで申し込めるのもメリットです。

詳しい仕組みや返済方法などはセゾンファンデックスの公式WEBサイトで確認できます。奨学金の返済がきついと感じるなら、家計を立て直す手段としてかんたん安心ローンを活用してみてください。

おわりに

奨学金の返済がきついときには、日本学生支援機構が実施している救済制度の利用を検討しましょう。月々の返済負担を軽減したい場合は減額返還制度を、返済を一時的にストップしたい場合は返還期限猶予制度が適しています。ただし、救済制度を利用したからといって返済すべき金額や利息が減るわけではありません。あくまで一時的な対処法と捉え、完済に向けて返済計画を立てることが大切です。

どうしても返済がきついときはカードローンやフリーローンを活用する方法もあります。または、そもそもの家計の立て直しとして節約を意識したり、転職や副業で収入を増やしたりするのもいいでしょう。奨学金の返済を滞納するとさまざまなリスクが発生するため、返済計画をきちんと立てたうえで、返済が難しい場合は早めに救済制度を利用しましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。