親の所有する土地に家を建てるかどうかを悩んでいる方もいると思います。親の所有する土地だと、自分の土地に家を建てる場合と異なる点が多いため、違いをよく理解してから建てることが大切です。

この記事では、親の土地に家を建てる方法とかかる税金、メリット・デメリットなどを解説します。親の土地に家を建てるかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

親の土地に家を建てる場合は、土地の購入費用を抑えられます。しかし、自分の所有する土地に家を建てる場合とは異なる部分が多いので、どのようなメリット・デメリットがあるのかを事前に把握しておくことが大切です。

土地を有償・無償で借りるのか、土地を贈与するのかで異なる点も多いため、各パターンによる違いをしっかり理解しておきましょう。

親の土地に家を建てる方法とかかる税金

家を新築する場合、まずは家を建てる土地を確保する必要があります。土地を確保する方法として、自分で購入する、親の土地を利用するなどがあります。ただ、親の所有する土地を利用することに関して、何か問題があるのか気になっている方もいるでしょう。

親の土地に家を建てる場合は、土地の使用方法によって、土地の扱いや税金が異なるので注意が必要です。

以下の5つのケースについて、子どもと親それぞれにかかる税金とともに確認してみましょう。

| ケース | 子どもへの課税 | 親への課税 |

|---|---|---|

| 土地を無償で借りる | 相続税 | - |

| 土地を有償で借りる | 相続税 ※贈与税がかかる場合があり | 所得税 |

| 土地を贈与で譲り受ける | 贈与税 不動産取得税 | - |

| 親から格安で購入する | 贈与税 不動産取得税 | 譲渡所得税 |

| 親の土地に二世帯住宅を建てる | 相続税 | - |

相続税は、親の相続が発生した際に生じる税金です。つまり、親が亡くなって土地を相続した際に発生するものであり、親が生きている間は相続税はかかりません。

贈与税は、土地を贈与で譲り受けたり、親から相場価格よりも安く購入した場合にかかる税金です。例えば格安で土地を譲り受けた場合、土地の相場価格から子どもが支払った購入費用を差し引いた金額が親から子どもへの「贈与」とみなされ、贈与税が課されることになります。

「土地を有償で借りるケース」では権利金と地代を支払う場合と、地代のみを支払う場合で課税内容が異なります。

- 地代のみ支払う場合:権利金を支払わないため、権利金相当額を贈与されたとみなされ、、権利金相当額に対して贈与税が課されるケースがあります。

土地の所有権を移転する(名義変更する)際には、登録免許税がかかります。

- 土地を相続する場合:税率は1,000分の4です。

例)評価額が1,000万円の場合:1,000万円 × 1,000分の4 = 40,000円 - 土地を贈与する場合:税率は1,000分の20です。

例)評価額が1,000万円の場合:1,000万円 × 1,000分の20 = 200,000円

では、親の土地に家を建てるケース別の税金について、さらに掘り下げていきます。

土地を無償で借りて建てる

土地を無償で借りるケースを使用貸借と呼びます。この場合、土地の所有者は親のままなので、固定資産税や都市計画税も親が負担します。そのため、土地にかかる費用を抑えることが可能です。

無償で借りたときにかかる税金

使用貸借による土地利用では、借地権が発生しないため、借地を使用する権利の価格はゼロとして扱われます。そのため、子どもに贈与税が課されることは基本的にありません。ただし、親の相続が発生した場合には、その土地は親の財産となり相続税が課税されます。その場合、土地の相続税評価額から借地権割合を差し引くことができません。借地権とは、建物を建てるために地代を支払って土地を借りる権利をいいます。相続税を計算する際は、他の方に貸し出している場合には借地権が発生し評価額が下がりますが、子どもが無償で借りている場合には土地の相続税評価額が下がらない点に注意が必要です。

なぜ相続税評価額が下がらないかというと、子どもに無償で土地を貸していても、借地権が発生しないので土地の使い道は親が自由に決められるからです。そのため、土地は「自用地」として評価され、相続税評価額は下がりません。

土地を有償で借りて建てる

親から土地を有償で借りて家を建てる場合は、使用貸借ではなく賃貸借となるため、親子間でも賃貸借契約を結ぶことで「借地権」が発生します。

ただし、「地代」に加え「権利金」の支払いが通例の地域では、借地権の設定には毎月の地代と権利金を支払う必要があります。権利金を支払わない場合、その金額が贈与とみなされ贈与税の対象となります。

贈与税とは、個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金です。

課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。暦年課税:1年間に受けた贈与が110万円を超えない場合は贈与税がかからない。ただし、相続開始前7年以内に贈与された財産は相続時に加算される。相続時精算課税制度:贈与財産の価額が特別控除額2,500万円までは相続税がかからない。また、年間110万円の基礎控除が新設され、特別控除2,500万円とは別扱い。ただし、相続時精算課税制度では、相続時に贈与時の価格で相続財産に加算されることに注意が必要。

相続税の詳細については、以下を参照ください。

参考:国税庁|贈与税がかかる場合 令和5年度相続税および贈与税の税制改革のあらまし

有償で借りたときにかかる税金

賃貸借契約では、地代や権利金の収入に対して親に所得税や住民税が課されます。また、地代や権利金を受け取ることで親の預貯金が増えるため、相続税の課税対象となる資産も増える可能性があります。一方で、土地に借地権が設定されることで相続税評価額が下がり、相続税の負担が軽減できる場合もあります。

土地を贈与で譲り受けて建てる

親から土地を贈与で譲り受けて家を建てる場合、土地の所有権が子どもに移転します。このため、有償で借りた場合に必要だった地代や権利金の支払いは不要になります。また、親が地代や権利金を受け取ることで生じる所得税や住民税の負担も解消されます。

しかし、土地を贈与で取得する際には、以下の税金がかかる点に注意が必要です。

贈与を受けたときにかかる税金

贈与を受ける際、土地の評価額に応じた贈与税を負担しますが、相続時精算課税制度を活用すれば、最大2,500万円まで贈与税を非課税にできます。ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与された財産は相続時に相続財産に組み込まれ、相続税が課されます。

相続税とは、亡くなった親や配偶者などからお金や土地などの財産を相続したときに課される税金です。遺産額から基礎控除額を差し引いた残額に税率を乗じた金額が相続税となります。

基礎控除額の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

例えば、相続人が被相続人の配偶者と子2人の場合、

「3,000万円 + 600万円 × 3人 =4,800万円」となります。この場合、遺産が4,800万円を超えた分に対して相続税が課されます。

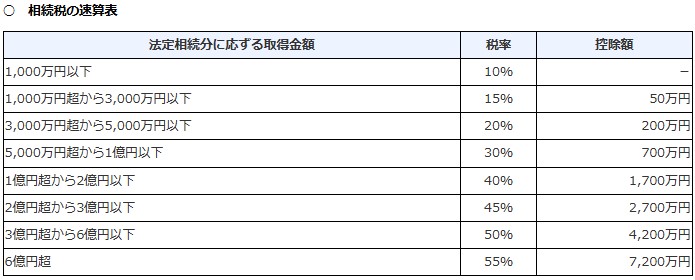

相続税の速算表は以下のとおりです。

相続税の速算表に基づき、法定相続分に応ずる取得金額が1,500万円の場合、以下の計算で相続税が求められます。

1,500万円 × 15% – 500,000円 = 175万円

この場合、175万円の相続税が課されます。

相続税の支払いは相続人が複数いる場合、民法に定める相続分に応じて按分された額に対して課税されます。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度を利用している場合、贈与者が亡くなり相続が発生したときは、贈与を受けた財産額を相続財産に加算して相続税を計算します。相続時清算課税制度では、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。贈与税を支払っていた場合、贈与税額を相続税額から差し引くことができます。こうした仕組みから、相続時精算課税制度は「相続税の前払い」のような制度と考えるとわかりやすいでしょう。

また、土地の所有権を取得することで、毎年固定資産税や都市計画税が課される点も考慮しておく必要があります。

土地を親から格安で購入して建てる

土地を親から格安で購入した場合も、所有権を自分に移せます。土地の売出価格は自由に決められるため、市場相場よりも安く売却しても問題はありません。

ただし、市場相場よりも大幅にかけ離れた金額での売却は、みなし贈与と判断される可能性があるので注意してください。

みなし贈与は相続税法で以下のように定義されています。

参照元:相続税法|e-Gov法令検索

本来1,000万円の価値がある土地を400万円で購入した場合、差額の600万円が贈与で取得したとみなされるわけです。また、国税庁には「著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。」とあり、いくら以上ならみなし贈与にならないという明確な判断基準はありません。

みなし贈与の具体例や回避方法は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

格安で購入したときにかかる税金

市場相場よりも大幅にかけ離れた金額で売却したことで、みなし贈与と判断された場合、市場相場と売却価格との差額が贈与税の課税対象となります。

また、売却代金を受け取った親は売却により譲渡益が発生している場合は譲渡所得税を課されます。みなし贈与の判断は難しいため、気になる方は税理士などの専門家へ事前に相談しましょう。

親の土地に二世帯住宅を建てる

親の土地に二世帯住宅を建てる場合、土地は親名義のままで、建物を親と子の共有名義にするケースが想定されます。建物を共有名義にするメリットは、条件によって贈与税が課税されない点や、住宅ローン控除を親と子でそれぞれ活用できるため節税効果が高まる点です。

しかし、共有名義では親の認知機能が低下したときに住宅の処分に関して同意を得られない可能性があります。また、親の共有持分となっている部分が相続対象になるため、他の相続人の同意を得ないと住宅の処分ができません。

さらに、二世帯住宅で親と同居していた子どもが、親が亡くなったあとも住み続けられるかという問題も生じます。このように共有名義はデメリットもあるため慎重な判断をしましょう。

また、小規模宅地等の特例を利用すると、330㎡を限度に土地の相続税評価額を80%減額できます。親と同居している場合の適用要件は以下のとおりです。

- 相続開始前から同居している

- 相続税の申告期限までその建物に居住している

小規模宅地等の特例を利用するかしないかで、以下のように相続税に差が生じます。

・親が1階、2階に子ども夫婦が住む二世帯住宅

・子どもは1人で他に相続人はいない、他の相続財産もない

・相続税の基礎控除額は3,600万円

・土地の名義は親で土地の評価額は5,000万円(330㎡以内)

【通常の相続税】

- 土地の評価額5,000万円 – 控除額3,600万円 = 1,400万円

- 1,400万円の税率は15%、控除額は50万円

- 相続税の計算式:1,400万円 × 15% – 50万0円 = 1,60万円

【小規模宅地等の特例】

- 5,000万円の80%が減額されるため、土地の評価額は5,000万円 – (5,000万円 × 80%) = 1,000万円

- 基礎控除額3,600万円>1,000万円 のため相続税はかからない

なお、共有名義のままでは特例を利用できないため、相続が開始する前に共有名義を解消しないといけません。ただし、税金や手続き費用を加味すると相続税より高くなってしまう可能性があるため、専門家に相談するのがおすすめです。

親の土地に家を建てるメリット

親の土地に家を建てることは全ての方に最適とは限りません。そのため、親の土地に家を建てるメリット・デメリットを把握した上で自分に合う方法を選択することをおすすめします。

親の土地に家を建てるメリットを、ケース別に見ていきましょう。

土地を借りた場合

自分で土地を購入する場合、多額の費用がかかります。特に地価の高い都市部では、土地を購入するのに数千万円の資金が必要です。

しかし、無償で借りられれば、土地の取得にコストがかかりません。仮に有償であっても設定価格が高額でなければ、家を建てるのに必要な土地を安く確保できます。

例えば土地の購入に2,000万円かかるところ1,000万円で購入できた場合、1,000万円の余裕が生まれます。1,000万円もあれば床を無垢材にしたりこだわりの外構にすることができるでしょう。1,000万円を頭金にして住宅ローンを減額できる可能性もあります。

また、土地の所有者ではないため、固定資産税や都市計画税などの維持コストを軽減できる点もメリットといえるでしょう。

土地を贈与または購入して家を建てた場合

通常、住宅ローンでは土地購入費と建物の建築費の合計額を借りるため、借入額が大きくなり融資審査が厳しくなります。

しかし、生前贈与で土地の名義を親から自分に変更した場合には、土地の購入費用は発生しません。そのため、融資額が小さくなり住宅ローンの審査にとおりやすいでしょう。

また購入の場合は、一時的な支出は大きくなるものの、権利金や月々の地代を支払わずに済みます。土地を借りる期間が長期化することによるコスト増を回避できるでしょう。

親の土地に家を建てるデメリット

デメリットを把握せずに親の土地に家を建てると、後で想定外のトラブルに発展する可能性があります。

トラブルを未然に防ぐためにも、親の土地に家を建てるデメリットを把握しておくことが大切です。親の土地に家を建てるデメリットを、ケース別に見ていきましょう。

土地を借りた場合

土地を借りた場合、相続が発生した際にトラブルに発展するおそれがあります。相続が発生した際は、相続人同士で遺産分割を行います。

例えば、親の遺産が不動産のみまたは大半を占める場合は、土地の上に相続人のひとりの建物が建っているとトラブルに発展しやすいです。その理由は、各相続人が土地の権利を取得しても自由に使用できないためです。

また、土地を現金化できなければ相続税の支払いが困難な場合など、相続人同士でもめる可能性があるので注意してください。相続のトラブルを避けるため、土地の相続人を親が決めて、遺言書に明記しておくことをおすすめします。

土地を贈与・購入した場合

親の土地を贈与した場合、贈与税を納めなくてはなりません。贈与税の税額は土地の評価額によって異なりますが、親から成人した子どもへの贈与の場合は10~55%の贈与税が課されます。

一方、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税は免除されますが、贈与された財産は最終的に相続財産となるため、相続税は課されるので注意が必要です。

親の土地を購入した場合、売却代金を受け取った親は売却によって譲渡益が発生すると譲渡所得税という税金が課されます。また、子どもは土地の購入によって自己資金が少なくなるので、将来的に資金不足に陥るおそれがある点に注意が必要です。

また、離婚による財産トラブルが発生する可能性もあります。子どもが親より先に亡くなった場合、残された配偶者やその子どもがその土地に住み続けたくないと考えたり、住みにくくなる可能性もあるでしょう。そのような場合、対応が難しくなるおそれがあります。

親の土地に家を建てる際の相続対策

親の土地に家を建てる際の相続対策として、以下のような方法が挙げられます。

- 遺言書を書く

- 生前贈与してもらう

- 家族信託をする

- 相続に対応できる財産構成にする

- 生命保険を活用する

遺言書を書く

親の土地に自宅を建てた子ども以外にも相続人がいる場合は、相続トラブルになる可能性があるため、遺言書を書いてなにかしらの意思を明確に示しておくのが良いでしょう。

遺言書には不動産を特定の相続人に相続させたい意思や、遺産分割で争いになるのを避けたい旨を記しておきます。親が遺言の全文、日付、氏名を手書きして押印する「自筆証書遺言書」が一番手軽な方法です。

ただし、遺言書が法的要件を満たしていないと無効になるおそれがあるため注意が必要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

生前贈与してもらう

生前贈与で土地が自分の所有になれば、親の相続財産からは除外されます。ただし、相続の際に、揉めないよう他の相続人への配慮は必要になるかもしれません。

生前贈与には大きく分けて「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります。

相続時精算課税制度は「土地を有償で借りて建てる」で解説したとおり、贈与財産が2,500万円を超えると一律20%の税率がかかる制度です。

一方、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額にかかるのが、暦年贈与を選択した場合の贈与税です。

なお、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は併用できません。ただし、別の贈与者からの贈与では利用できます。また、相続時精算課税制度を利用して取得した宅地などは、小規模宅地等の特例を受けられません。

そのため、将来宅地を相続することがわかっているのであれば、どちらを選択するか専門家に相談したほうが良いでしょう。詳しくは以下の記事をご覧ください。

家族信託をする

信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を任せる契約を結ぶのが家族信託です。民事信託ともいい、親が元気なうちに親の意思に基づいて財産管理を家族に託すことで、将来の相続や財産処分をスムーズに進められる 方法です。

成年後見制度と比べて財産の管理や処分が自由にでき点が特徴ですが、注意点もあります。家族信託をするには専門家のサポートが不可欠で、そのための費用がかかる場合があります。

また、デメリットもあるため、どのような制度か知りたい方は以下の記事をご覧ください。

相続に対応できる財産構成にする

預貯金や証券などの金融資産と比較して、不動産は分割しにくい遺産です。相続人の間で不動産を均等に分けても、狭いと自由に使いにくいうえ、子どもの家が建っているとなおさら自由に使えません。

金融資産があれば不動産とともに均等に分けられるかもしれませんが、金融資産がなければ家を建てた子どもが土地を相続して、他の相続人に代償金を支払う必要があります。

代償金とは相続財産を受け取っていない相続人に支払われる金銭です。例えば土地に1,000万円の価値があり、相続人は親の土地に家を建てた子どもを含めて3人いるとします。家を建てていない他の2人にも公平に資産を相続させるために金融資産を2,000万円準備しておけば、相続人同士の不公平感は解消されるでしょう。

生命保険を活用する

生命保険を活用するのもひとつです。具体的には、親の土地に家を建てた子どもを受取人とする生命保険を契約しておきます。親が亡くなったとき、親の土地に家を建てた子どもが保険金を受け取れるので、他の相続人への代償金に充てることができます。

親の土地に家を建てる際の住宅ローンに関するポイント

親の土地に家を建てる場合には、自分で土地を購入して家を建てるケースとは住宅ローンの扱いが一部異なる可能性があるので注意が必要です。

どのような違いがあるかポイントを詳しく見ていきましょう。

親がローンの連帯保証人になる可能性がある

親の所有する土地に担保設定がない場合、親の土地であっても担保価値に問題がなければ住宅ローンの利用が可能です。ただし、契約時には親の土地を担保に入れる必要があります。

親は収入の有無に関係なく、担保提供者として連帯保証人になるように金融機関から要求される点に注意が必要です。

連帯保証人になる際は金融機関に信用情報を調査されます。もし親の信用情報に問題があると連帯保証人になれないため、子どもが親の土地に自宅を建てるのが困難になる可能性があります。

ローン返済中は土地や建物の名義変更はできない

抵当権が設定された土地の名義を返済途中に変更することはできません。ローン返済が終わらないと土地の名義を変更できない点に注意してください。

二世帯住宅なら親子リレーローンという方法も

親子リレーローンとは、親子で1本の住宅ローンをリレー形式で返済していく方式です。親の土地に建てる家が二世帯住宅の場合、親子リレーローンを利用できます。

子どもの年齢を基準に最長35年の住宅ローンを組めるので、返済期間が長期となり毎月の返済負担を軽減できるでしょう。

親の土地を担保提供する必要がある

親の土地に家を建てる場合、親の土地を担保に入れる必要があります。そのため、すでに他の抵当権が設定されている場合、新たに担保として提供することはできません。

また、親族といった第三者所有の不動産を担保として設定して組めるローンは不動産担保ローンで、基本的に住宅ローンではありません。不動産担保ローンは、通常の住宅ローンと比べて金利が高めに設定されているケースが多いので注意が必要です。

親の土地を担保提供する場合の流れ

①親の土地が別の担保に設定されていないか確認する

親の土地が既に別の担保に設定されていると、新たに担保設定はできないため、まずは親に土地が担保に入っていないか確認しましょう。

②物上保証か連帯保証か金融機関に確認する

担保を提供できる場合、物上保証か連帯保証かで責任の度合いが異なります。例えば2,000万円の土地を担保提供して、3,000万円の住宅ローンが返済不能になったとします。

物上保証は担保提供をしているだけなので土地は失いますが、残った1,000万円の債務に関する返済責任はありません。一方、連帯保証の責任範囲は債務者と同等のため、土地を提供するだけでなく残り1,000万円の返済も必要です。

③依頼する司法書士を選定する

担保設定には司法書士に手続きを依頼しないといけません。借入額や依頼する事務所によって司法書士への報酬は異なりますが、おおよそ50,000円〜100,000円程度が相場と考えておきましょう。

④契約手続き

親の土地に家を建てる際は「分筆」する方法もあり、敷地を分けて親と子どもの土地を明確にし、登記上も分ける手続きをします。

分筆をすれば親の土地ではなくなるため、親を担保提供者や連帯保証人にする必要がなくなります。ただし、土地を分筆するには専門的な手続きが必要なため、手続きが完了するまでに時間がかかったり、費用が発生したりする点がデメリットです。

住宅ローンを組むときは専門家に相談するのがおすすめ

住宅ローンは返済期間が長く、借入額も高額なので、シミュレーションを行い無理のない返済計画を立てる必要があります。

しかし、人によって適切な返済プランは大きく異なるため、住宅ローンの専門家に相談して最適な返済プランを選択しましょう。

住宅ローンについてお悩みの方はクレディセゾンとiYell(いえーる)が提携する「住宅ローンの相談窓口」にご相談ください。

土地を借りる場合と贈与の場合、どちらがいいか

親の土地に家を建てる際、借りるか贈与を受けるかで悩む方は多いでしょう。最後にどちらが良いのかを解説します。

一般的には相続を前提として借りて建てるほうがお得

有償で借りた場合、賃借権によって土地の評価額を下げられます。

子どもが有償で土地を借りるケースでは、子どもに借地権があるため親が土地の一部を自由に使えません。土地の自由度が下がるため、土地の評価額は下がるのが一般的です。その結果、相続発生時に相続税の負担を軽減できます。

権利金や毎月の地代を支払う必要はありますが、将来的な相続税の負担を軽減できると考えると相続を前提として、土地を借りて建てたほうがお得といえるでしょう。

なお、相続税を支払う必要があるほどの相続が発生することは稀です。相続税は日本全体で約10%の人しか納税義務がない税金とされています。

参照元:相続税がかかった人はどれくらいいる?|公益財団法人生命保険文化センター、No.4155 相続税の税率|国税庁

値上がりが予想される土地と相続税が発生する場合は例外

値上がりが予想される土地かつ相続税が発生する可能性の高い土地の場合は、相続時精算課税制度を利用して土地の生前贈与をおすすめします。

その理由は、相続時精算課税制度は贈与時の土地の資産価値で贈与額を算出するためです。相続時の資産価値ではないため、値上がり分の相続税を抑えられます。状況に合う方法を選択しましょう。

おわりに

親の土地を借りて家を建てれば土地の取得にかかる費用を抑えられます。有償であれば将来の相続税の負担を軽減できるでしょう。

また、生前贈与だと相続時精算課税制度を利用すれば贈与税の負担を軽減できます。このように受けられる恩恵が異なるため、違いがよくわからず困っている方は、専門家に相談しながら自分に合う方法を選択しましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。