人生100年時代、預貯金だけでは資産を増やしにくい今、「投資」への関心が高まっています。

この記事では、大きなリターンとリスクを併せ持つ「個別株投資」に焦点を当て、その仕組みと得られる2つの利益を解説します。

基本的な知識を身につけ、あなたに合ったスタイルで資産を育てるきっかけにしてみませんか。

株式投資の仕組みと目的

株式とは、企業が資金を集めるために発行する「企業のオーナー権」を細かく分けたものです。これを購入した人は「株主」となり、その企業の一部を保有することになります。

株主には、株主総会に出席して議決に参加する権利が与えられます。つまり、自分の持ち株数に応じて、企業の経営に関する意思決定に参加できるということです。

たとえ保有数が少なくても、同じ考えを持つ株主が多ければ、その声が企業に届くこともあります。

例えば「役員報酬が高過ぎるのでは」といった意見も、個人投資家の数が多い日本の市場では、無視できない存在となる可能性があるのです。

株式投資の最大の魅力は、預貯金や投資信託に比べて、大きく資産を増やせる可能性がある点です。ただし、リターンが大きくなる分、リスクも大きくなることは理解しておく必要があります。

企業の業績悪化や経営環境の変化、社会情勢により、株価が下落することもあるため、知識を持ったうえでの判断が重要です。

株式はどうやって買う?価格はどう決まる?

株式投資を始めるには、まず証券会社で証券口座を開設し、資金を入金する必要があります。

通常、株式は100株単位で売買されるため、例えば1株1,000円の株式を買うには10万円(+手数料)が必要です。

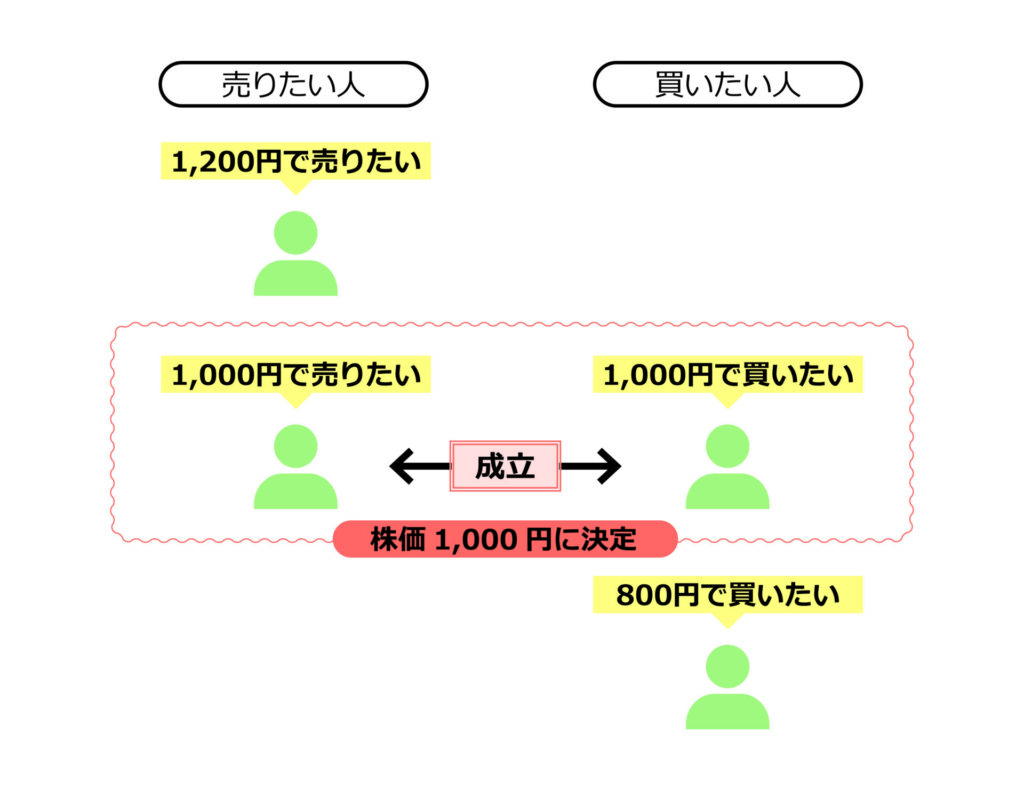

株価は、企業が決めるものではなく、市場での投資家の売買によって常に変動しています。市場が開いているのは平日の9時から11時30分、12時30分から15時30分までです。

株価はその時間中、「買いたい人」と「売りたい人」のバランス、つまり需給によってリアルタイムで動いています。

基本的には今より高い値段でも買いたい人が多いと価格は上がり、今より安い値段でも売りたい人が多いと価格は下がるのです。

この需給バランスは、企業の業績や将来性、景気動向、社会情勢などさまざまな要因に基づいて、投資家が「今後どうなるか」を判断した結果として動いていきます。

例えば、企業の業績が良くても、市場の予想を下回れば株価は下がることもあります。また、すでに業績が好調であっても「今後の伸びしろがない」と判断されれば、株価が伸び悩むこともあるのです。

つまり、株価は企業の業績だけでなく、「他の投資家がどう考えているか」という市場全体の期待や反応に大きく左右されるということです。

そのため、自分の評価だけでなく、市場全体の動向を読み解くことが個別株投資では非常に重要になります。

株式を売買する際には、売買手数料のほか、利益に対して約20%の税金がかかります。

例えば10万円の利益が出た場合、約2万円が税金として差し引かれ、手元に残るのは8万円となります。

ただし、NISA口座(少額投資非課税制度)を利用すれば、値上がり益や配当にかかる税金が非課税になります。

初心者の方は、まずはNISA口座を使って投資を始めるのがおすすめです。年間240万円まで個別株に投資でき、保有の期間制限もないため、長期的にじっくり資産を育てたい方に向いています。

ただし、NISA口座の場合値下がりしても「非課税だからそのまま持ち続けよう」と判断を先延ばしにし、損失が膨らんでしまう場合もあります。

投資では「損切り」(一定の損失が出た時点で株式を売却して、それ以上の損失を防ぐ判断)も大切な考え方です。

短期売買を中心に投資をしたい場合は、利益と損失を損益通算できる課税口座のほうが向いているかもしれません。自分の投資スタイルに応じて、制度を上手に使い分けましょう。

株式投資で得られる利益

株式投資によって得られる利益には、大きく分けて2つの種類があります。

一つは、株式を購入した価格よりも高く売却することで得られる「キャピタルゲイン(値上がり益)」、もう一つは、保有しているだけで得られる「インカムゲイン(配当収入や株主優待)」です。

例えば、ある企業の株式を1株1,000円で購入し、その後1,500円になったタイミングで売却すれば、1株当たり500円の利益が得られます。

これがキャピタルゲインです。株式投資といえば、この値上がり益を思い浮かべる方が多いかもしれません。市場の動きを見ながら、タイミングよく売買することで利益を狙うスタイルです。

![[図表]キャピタルゲインのイメージ](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/8b99c1459824c530c584ff0c3a3868e5.jpg)

![[図表]インカムゲインのイメージ](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/8a411c01003d2f271fcc58b81f054dc7.jpg)

一方で、インカムゲインは株式を保有していることで得られる安定収入のようなものです。

企業が毎年一定額の利益を出している場合、その一部を「配当金」として株主に分配することがあります。配当金は現金で受け取れるため、お小遣いのような感覚で受け取れることも魅力です。

投資した金額に対してどれくらいの配当金がもらえるかを示す指標である「配当利回り」(=年間配当金÷株価×100)は、株式を選ぶ際の目安の一つになります。

例えば、株価が1,000円で年間の配当金が50円なら、利回りは5%。一般的に4%を超えると高配当とされています。

配当を重視した投資を行う場合は、安定して配当を出し続けている企業、いわゆる「連続増配」や「累進配当」の方針を掲げる企業に注目することも一つの方法です。

これらの企業は、株主への還元を重視する体質であることが多く、景気の波に左右されにくい傾向があります。

例えば、コロナ禍でも配当を維持した企業は、安定的な経営方針をもっていると考えられます。こうした情報は、企業の決算説明資料やIRページで確認することができます。

利回りの高さに注目する場合には、その理由も確認しておくことが大切です。例えば、業績の悪化で株価が下がったことにより、一時的に配当利回りが高くなっている場合もあります。

そうした銘柄は、配当が今後減る可能性もあるため、安定して配当を出し続けてきた実績があるかどうかをチェックしましょう。

また、配当とは別に、多くの企業では「株主優待」という形で自社の商品やサービス、ギフト券などを贈る仕組みを設けています。例えば、マクドナルドなら商品引換券がもらえます。小売業では商品券、QUOカードやデジタルギフトなど、実生活に役立つ品が受け取れます。

半年以内といった短期的な売買で値上がり益を得ることを目的とするなら、配当や優待よりも、そのとき注目されている業界やテーマに乗った銘柄を選ぶのが基本です。

例えば、新しい技術、商品など、トレンドに乗った企業の株価は短期間で価格が動く可能性があります。株価の変動に素早く対応して売買ができる方におすすめです。

一方で、配当や優待を目的にした投資は、基本的には長期間保有することでリターンが積み上がる仕組みです。

基本的には数カ月といった短い期間では配当金は得られず、また株価の値動きによる値上がり益も期待しにくい企業が多いため、一年以上の長期でじっくりと資産を育てたい方におすすめです。

おわりに

配当金も値上がり益も、必ず得られるとは限りません。業績によっては配当が減ったり、ゼロになる可能性もあります。

株価も、思わぬ社会情勢や業界の変化によって上下するため、リスクを踏まえたうえで投資しましょう。

リスクがある分リターンも期待できます。

ご自身の投資スタイルに合わせ、短期的な値上がり益を狙うか、長期的な配当・優待を重視するか、バランスよく保有するか決め、賢く資産を育てていきましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。