2024年5月、「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」の改正案が可決・成立しました。高齢者等の賃貸住宅への入居支援、見守り等居住サポートのほか必要な福祉サービスとの連携強化など総合的・包括的な居住支援体制の整備が期待されます。

この記事では、法改正により創設される「見守り付き賃貸」と呼ばれる居住サポート住宅について詳しくお伝えします。これまで今後の住まいに不安を感じていた方だけでなく、賃貸住宅の大家さんにとって、安心できる将来をイメージできるでしょう。

- 住宅セーフティネット法改正により、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する新しい住宅セーフティネット制度が創設された。

- 新しい制度で創設される住宅の確保が難しい方を対象とする「居住サポート住宅」は、登録住宅への入居支援のみならず、入居後の安否確認や訪問による見守りなど継続的なサポートが期待できる。

- 地域での見守り活動により、必要に応じた医療・介護のほか福祉サービスへの連携を図ることができる。

- 孤独死や家賃滞納トラブルを避けたい賃貸物件の所有者にとって、「見守り付き賃貸(居住サポート住宅)」の制度活用により課題の解決、空室の改善、家賃保証などメリットも大きい。

見守り付き賃貸(居住サポート住宅)とは?

国土交通省では、住宅セーフティネット法の改正を経て、単身高齢者らが入居しやすい住宅の確保、社会福祉法人などによる見守り機能が付いた「居住サポート住宅」を創設する方針です。

新しい住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者に対する入居時支援のみならず、入居後も継続して入居者の生活を支援するとともに、自治体との連携による地域の居住支援体制強化を図ります。また、大家さんが安心して物件を貸せる体制整備も重要な目的と位置づけられています。

国土交通省が見守り付き賃貸を創設した背景

高齢化が進むなか、とくに単身高齢者世帯については、2015年時点の625万世帯に対し、2030年には796万人、2040年には896万人と著しい増加が見込まれます。単身高齢者の賃貸需要が高まる一方で、賃貸物件の所有者にとっては、孤独死への対応や家賃滞納などトラブルへの懸念から、高齢者や障害者などの入居を敬遠する傾向があります。

これまでの法律(住宅セーフティネット法)では、こうした住宅確保に配慮が必要な方を対象とした入居可能な(入居を拒まない)物件を自治体に登録する仕組みづくりにとどまり実効性に乏しいものでした。また、現状では今後増加が見込まれる単身高齢者世帯に対して物件の数や質は十分とはいえません。

住宅確保が困難な要配慮者の場合、生活困窮や障害、高齢など福祉的な課題も有していることが多いのが現状です。こうした状況をふまえ、高齢者をふくめた住宅確保要配慮者が安心して暮らすことのできる賃貸住宅の確保への取組みを具体化させるとともに、入居する要配慮者と賃貸住宅の所有者の双方をサポートすることが円滑な賃貸住宅供給の促進につながると考えられています。

改正案ではこのほか、要配慮者の入居支援のため、自治体と地域の支援法人、不動産関係団体などでつくる「居住支援協議会」について、現在は都道府県単位で置かれているケースが多いため、市区町村レベルでの設置を努力義務としより身近な地域での設置を促すことなどが盛り込まれています。

住宅セーフティネット法の概要と役割

住宅セーフティネット法(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」)は、住宅の確保について特に配慮を要する方(住宅確保要配慮者)に対して、賃貸住宅への円滑な入居を促進することを目的として2007年に制定されました。

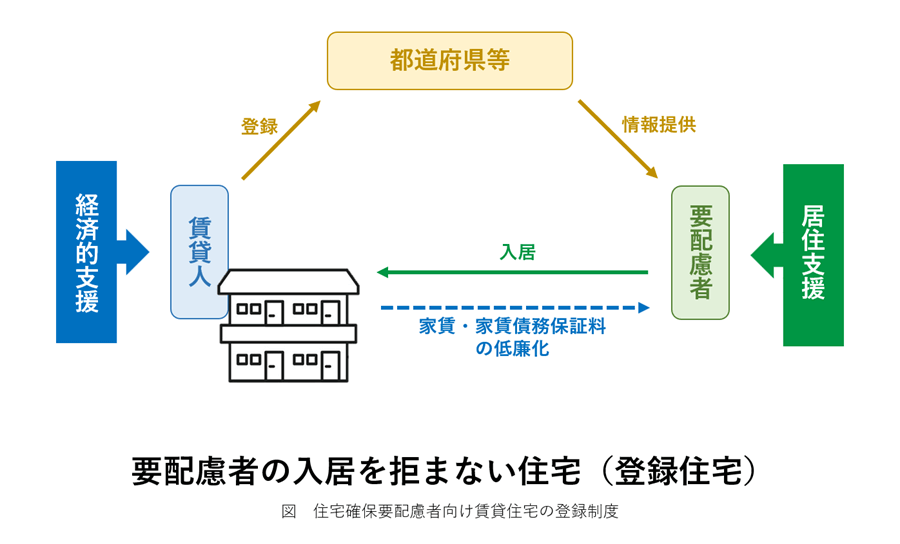

この法律では、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を「セーフティネット登録住宅」として登録できるとともに、登録された住宅の改修を行う場合には、必要に応じて、補助が受けられる制度が定められています。また、住宅確保要配慮者の円滑な居住を支援するための居住支援法人および居住支援協議会など組織、家賃債務保証に関する仕組みについて明文化されました。

2017年には、自治体による供給促進計画の作成や民間の空家や空室を活用した登録制度、居住支援法人および居住支援協議会による入居支援など具体的にセーフティネット機能を強化することで、より総合的かつ効果的な推進を図る改正が行われました。

ただし、居住支援法人に寄せられる住まいに関する相談件数は増加傾向にあり、また今後単身高齢者が増える予測をふまえると住宅確保要配慮者の増加が見込まれます。そのため、さらなる賃貸住宅供給の充実が課題でした。

今回の住宅セーフティネット法の改正では、国土交通省と厚生労働省が共同で基本方針を策定するとともに、関連予算を活用した新しい住宅セーフティネット制度の仕組みづくりが期待されます。

具体的には、要配慮者の物件探しの支援を行うほか、入居後は、人感センサーなど情報通信技術(ICT)を活用した安否確認、地域の社会福祉法人などが居住支援法人として定期訪問などによる見守り活動を行うサポート住宅を自治体が認定する仕組みを創設します。

また、居住支援法人は、必要に応じて、医療や介護、自立支援などの福祉サービスに連携します。また契約にあたり、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証会社を国が認定する制度も設け、サポート住宅の入居者については、原則として認定会社が債務保証の引き受けを行います。

見守り付き賃貸の入居対象者

見守り付き賃貸住宅に入居できるのは、単身高齢者に限らず、障害者や被災者、低所得者なども対象となります。

住宅確保要配慮者の範囲は、住宅セーフティネット法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子ども(高校生以下)を養育している者と定められ、また、国土交通省令において、外国人等、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより独自に住宅確保要配慮者を追加することができるとされています。

見守り付き賃貸とサービス付き高齢者向け住宅の違い

高齢者の住まいとしては、「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)」を思い浮かべる方も多いかと思います。見守り機能付きの居住サポート住宅が質量ともに充実が実現すれば、選択肢として競合となる可能性はあるでしょう。

介護事業者が運営する「サ高住」は、安否確認と生活相談のサービスを提供する概ね60歳以上を対象とした高齢者住宅です。基本的には、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅であり、「高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)」という法律によって入居条件が定められています。なかには「特定施設」に指定される介護サービスを行うサ高住もあります。

一方で、年齢や介護状態を問わず住宅の確保が難しい方を対象とする「居住サポート住宅」は、一般賃貸事業者が運営する賃貸住宅です。

大きな相違点としては、費用面です。居室面積やサービスの内容にもよりますが、「サ高住」が「居住サポート住宅」よりも負担は大きくなります。

見守り付き賃貸の仕組みとサポート内容の詳細

新しい住宅セーフティネット制度では、これまでの「要配慮者の入居を拒まない住宅」に加え、安否確認や訪問等による見守りを行う「居住サポート住宅の認定」が創設されることで、要配慮者は入居後も居住支援が継続することで安心して暮らすことが可能です。

また、賃貸物件の所有者はトラブルなどの懸念を払しょくしつつ、改修費などの補助を受けることが可能となります。自治体にとっても、要配慮者の状況把握とともに、安定した物件の供給が見込めるため、それぞれが連携することで課題解決につながることが期待されます。

賃貸物件のオーナーが自治体に登録して「見守り付き賃貸」に

住宅セーフティネット制度は、民間の賃貸住宅のうち、住宅確保要配慮者(要配慮者)の入居を拒まない住宅として、自治体(都道府県または市区町村)に登録された賃貸物件を要配慮者の方々へ提供する制度です。

登録された住宅(登録住宅)には、一定の要件のもと、改修費等への経済的支援や、要配慮者の方々への見守り等の居住支援があります。

新しい制度では、「見守り付き賃貸」として貸し出すことで、これまで物件の所有者が単身高齢者の入居に際して懸念されてきた要因が払しょくされます。また、低額所得者が入居する場合、その負担を軽くするために家賃を下げたときには、その家賃減額分に対して、1戸あたり毎月最大40,000円の補助を受けることができます。

要配慮者は入居の支援をしてもらえる

新しいセーフティネット制度では、要配慮者と登録住宅のマッチング・入居支援を図るため、さまざまな措置が設けられています。

例えば、以下などが挙げられます。

- 都道府県知事が指定する居住支援法人による情報提供・入居相談等

- 居住支援協議会(不動産関係団体や居住支援団体など)による入居支援

- 生活保護受給者が入居する場合には、原則、住宅扶助費(家賃)を代理納付(賃貸人への直接払い)

- 適正な家賃債務保証業者の登録制度及び登録された家賃債務保証業者についての住宅金融支援機構による保険引受け(入居する要配慮者は、認定保証業者が家賃債務保証を原則引受け)

見守り付き賃貸入居後のサポート内容

これまで「賃貸住宅の入居を断られた」「希望に合った賃貸住宅が見つからない」といった経験のある方は、とくに単身高齢者には多いようです。また、自治体等への相談窓口でも多くの声がありました。

新しい制度では、入居時の相談はもちろん、入居後の生活の困りごとについても、居住支援協議会や地域の居住支援法人の窓口に相談することが可能です。こうした情報を広く発信し、周知させることもセーフティネット制度を強化するための取組みのひとつです。

要配慮者へのサポート

あらたに創設される「見守り付き賃貸」入居後は、地域の社会福祉法人やNPO法人など居住支援法人による安否確認や定期訪問など要配慮者の状況にあわせた継続的にサポートを行う仕組みであるため安心です。

安否確認および見守りサービスとしては、以下などが挙げられます。

- ICT機器などによる見守り

- 居住支援法人などによる訪問・見守り

- 必要に応じた福祉サービスとの連携

見守りを行う社会福祉法人やNPO法人などの居住支援法人は、必要に応じて、医療や介護、自立支援などの福祉サービスにつなげることができます。見守りの延長上にこうした福祉サービスを受けることができるため、要配慮者にとっては安心の制度と言えるでしょう。

具体的にどのようなICT機器を設置し、どのくらいの頻度で訪問するのか、どのくらいの予算で実施するのかについては、自治体(地域)ごとに異なり、実施に向けて今後検討されることになりそうです。

賃貸物件オーナーへのサポート

これまで、高齢者等の入居については、孤独死や家賃滞納への不安、トラブル時の連絡先や相談する方がいないといった懸念から入居を断るケースが散見されてきました。こうした声をうけて、新しい制度では、「死亡時のリスク」「入居中のリスク」への取組みがみられます。

例えば、

- 終身建物賃貸借(賃借人の死亡時まで更新なく、死亡時に終了する賃貸借)の認可手続きの簡素化

- 入居者からの委託に基づき、死亡時の残置物処理は、居住支援法人の業務に追加

- 国土交通大臣が認定する適切な家賃債務保証業者(認定保証業者)による家賃保証業者引受による家賃保証(住宅金融支援機構による家賃債務保証保険の引受け)

- セーフティネット住宅として登録された住宅は専用WEBサイトに掲載され広く周知

- 必要に応じた改修費の補助を活用することで、空家・空室の解消期待

なお、家族がいない単身の高齢者などは社会福祉法人やNPO法人などを連絡先とすることで緊急時の対応を依頼することができます。地域で居住支援を行う団体との連携やサポートは安心の仕組みと言えるでしょう。

見守り付き賃貸の利用手順

セーフティネット住宅は、専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」を通じて所在地や家賃などを検索することができます。

上記WEBサイトより希望エリアや物件詳細(要配慮者の属性、所在地、賃料、間取り、専有面積、駅からの所要時間など)を検索したうえで、物件の問い合わせ先に直接連絡をすることができます。また、居住支援協議会や地域の居住支援法人の窓口では、入居の相談や住宅の紹介などを行います。

見守り付き賃貸に関するQ&A

ここでは、新しい住宅セーフティネット制度(見守り付き賃貸)に関するよくある質問を紹介します。

実際には、さまざまな課題を抱える要配慮者に対する支援であるため、また自治体ごとの予算との兼ね合いも考慮されたうえでの実施となる点などをふまえると対象者や地域により異なることを認識しておく必要があります。

見守り付き賃貸に登録されている物件なら必ず入居できる?

見守り付き賃貸として、住宅セーフティネット制度に登録されている物件であっても、「高齢者の専用住宅」「低所得者と被災者の専用住宅」など入居を拒まない要配慮者の属性について条件が付いているケースがあります。

「高齢者の入居を拒まない」として登録された物件では、「高齢者であるため、孤独死の不安がある」ことを理由として入居を拒むことはできませんが、物件の条件に当てはまらなければ入居することはできません。

見守り付き賃貸への入居審査は誰が行う?

入居審査については、登録住宅であっても、通常の賃貸物件と同様に賃貸人等が行います。

国や自治体からの補助を受けていない登録住宅については、要配慮者以外の方々も入居することができます。入居希望者を受け入れる場合、特に要配慮者であることの確認はありません。なお、低所得者(低所得世帯)を拒まない住宅として登録されている物件であっても所得金額記載の書類等を提出する必要はあります。

見守り付き賃貸は周辺の物件より家賃が高い?

セーフティネット登録住宅の家賃については、近隣の家賃程度に設定されます。同じアパート等の同程度の床面積の物件の家賃が参考となります。ただし、国による改修費の直接援助をうけた物件については、家賃に上限が設けられ、公営住宅相当の家賃水準以下で設定されます。

要配慮者でなくなったら退去しなければならない?

要配慮者でなくなっても、退去を促されることはありません。

登録住宅は、あくまでも要配慮者の方々の入居を拒まない住宅であるため、要配慮者でなくても入居することができます。つまり、入居時に高校生以下の子どもの養育者であり要配慮者であった方が、子どもが成人して独立し、要配慮者でなくなった場合でも退去を促す必要はありません。

高齢者の住まいの選択肢

要配慮者のうち高齢者のみにフォーカスしてみると、居室内での転倒や急な発作などが発生しても、また孤独死への不安に対して、見守り付き賃貸であれば安心して暮らすことができます。

今回の法改正により、今後質量ともに充実し、体制が定着すれば、高齢者の住まいとして有益な選択肢のひとつとなることでしょう。とは言え、現時点では、さまざまな選択肢があることを知っておきたいものです。

見守り付き賃貸以外の選択肢は?

高齢者の住まいとしては、見守り付き賃貸(居住サポート住宅)以外にも選択肢は多くあります。賃貸住宅であれば、前述の「サ高住(サービス付高齢者向け住宅))や有料老人ホームなどがあります。また認知症状がみられる場合には、「グループホーム(認知症対応型共同生活介護施設)」も選択肢となります。グループホームは、共同で日常生活を送る認知症高齢者のための施設です。

介護度や認知症状、資産状況などそれぞれの状況に応じて、その時点での最適な住まいを選ぶことが大切です。また、持ち家の場合には、最期まで自宅で過ごしたい、可能な限り自宅で過ごしたい、元気なうちに高齢者住宅に住み替えたいなど意向はさまざまです。

介護状態になってからでは、また認知症になってからでは希望通りの住まい方ができなくなることが多くあります。そのためにも、「どうしたいのか」といった視点で選択肢を用意しておくことをおすすめします。

老後の生活拠点として自宅をリースバックするのも有効

住み慣れた自宅で最期まで過ごしたいと思いつつも、年金だけでは経済的に生活が苦しいといったケースもみられます。このようなケースでは、「リースバック」を利用することで自宅に住み続けることが可能です。

リースバックの仕組みとメリット

「リースバック」とは、自宅を売却することで、売却代金を一括で受け取り、そのまま賃貸住宅として住み続ける方法です。周囲に知られることなく、慣れ親しんだ自宅に住み続けられるため安心です。ただし、毎月家賃を支払う必要があります。

リースバックの相談はセゾン ファンデックスへ

「リースバック」は、比較的新しい手段ですが、老後資金を調達できる方法として注目され、利用する方も増えています。基本的な仕組みは同じでも、依頼先によって成否が分かれるため注意が必要です。「希望の金額で売れない」「月々の家賃が高過ぎる」「担当者の説明や態度に不信感」など後悔する事例もみられます。

セゾンファンデックスが提供する「セゾンのリースバック」は、火災保険料・事務手数料・礼金・固定資産税などの費用負担が不要なことが嬉しいメリットです。生活の困りごとサポートの充実とともに、クレディセゾングループという安心のブランド力で、グループならではの特典や優待サービスが付帯されています。

ご相談・仮査定は無料ですので、気軽に問い合わせができることも魅力です。

セゾンファンデックス 「セゾンのリースバック」の詳細はこちら

それぞれの選択肢の比較と選び方のポイント

あまり考えたくないことですが、夫婦2人での老後生活であっても、いつかは独りになることを想定しておく必要があります。また、思うように身体が動かなくなること、認知症となる可能性についても同様です。まずは、どのような生活を送りたいのかを考えてみることです。そのうえで、どのような状態になったらどのような住まいを選択するかを考えましょう。

今回の記事で紹介した「見守り付き賃貸」のほか「サ高住」「有料老人ホーム(住宅型・介護型)」「グループホーム」などが選択肢となりますが、どれかひとつに絞り込む必要はありません。希望をふまえたうえで、経済面、健康面、生活スタイルを考慮し、そのときの状況に応じた選択をすることが大切です。

ファイナンシャル・プランナーなど専門家へ相談することもおすすめです。

おわりに

賃貸住宅の入居にあたって、高齢者など住宅確保要配慮者とされる方が困らないよう制定された「住宅セーフティネット法」が、今後予測される単身世帯の増加など社会課題を背景に、入居中の見守りサポートを行う賃貸住宅の供給促進をめざし改正されました。

要配慮者と物件所有者の双方が安心して利用できる体制が整備されつつあります。国土交通省と厚生労働省が共同で基本方針を策定するものの、今後は国から自治体(市町村)が中心となり、居住支援協議会や居住支援法人が連携して推進していくことになります。本当の意味で安心できる制度となるためには、もう少し時間が必要かもしれません。

とは言え、有効な選択肢であることに変わりはないため、WEBサイトの検索や居住支援法人への相談、自治体の情報にアンテナを張っておくことをおすすめします。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。