ふるさと納税は、全国各地の自治体へ寄付することで、返礼品を受け取りつつ税金の控除を受けられる制度です。

しかし、納税者と自治体、それぞれにどのようなメリットがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、納税者と自治体、双方の立場からふるさと納税のメリットについて解説します。

また、ふるさと納税の恩恵を受けられる方と、あまり受けられない方がいるため、自分の状況に合わせた判断が求められます。この記事では、ふるさと納税をするメリットが大きい方と、そうではない方の違いについても解説します。

ふるさと納税のメリットとは?

ふるさと納税は、お買い物感覚で自治体へ寄付しつつ、手間をかけずに税金を控除できる便利でお得な制度です。

ふるさと納税の返礼品には、地域の特産品や、日常生活で使える消耗品・生活雑貨などがあります。よって、ふるさと納税は、日常の買い物感覚で寄付できる魅力を持っています。

さらに、ふるさと納税で寄付した金額は「寄附金控除」の対象となるため、課税所得を減らせるメリットもあります。

「ふるさと納税」という名前から、寄付する自治体は、自分の地元でなければいけないと考える方もいます。しかし、ふるさと納税をする自治体は自由に選べます。旅行や出張などで行ったことがある自治体、テレビや雑誌などで見て気になった場所、特産品が魅力的な場所などに寄付することも可能です。

原則として、寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。ただし、ふるさと納税をした自治体数が5団体以下で、その他に申告すべきものがなければ、ワンストップ特例制度を利用できます。手間に感じる確定申告をせずに控除が受けられるため、会社員もふるさと納税を利用するハードルが低くなるでしょう。

ふるさと納税を利用する5つのメリット

ふるさと納税は、利用者にとってメリットの多い制度です。ふるさと納税利用者の主なメリットは、以下の5つです。

- 返礼品をもらえる

- 税金が還付・控除される

- 気になる自治体を応援できる

- 寄付金の使い道を指定できる

- ポイントが貯まることもある

各メリットについて詳しく紹介します。

返礼品をもらえる

ふるさと納税制度を利用して自治体に寄付をすると、自治体からお礼として特産品などが届きます。これを「返礼品」と呼びます。返礼品を出している自治体であれば、全国どこからでも特産品を受け取れるため、寄付をする方にとって大きな魅力です。

例えば、その地域に行かなくては食べられない食材や、生産量が少なく希少価値があるものなどを返礼品として受け取れる場合もあります。自宅に居ながら全国各地の味を楽しめるのも、ふるさと納税ならではのメリットといえるでしょう。

また、自治体によっては、返礼品を贈り物として利用できるサービスも実施しています。そのため、特定の地域ならではの味わいや希少な食材を、親戚や普段お世話になっている方々へのプレゼントにすることも可能です。進物用のラッピングや日時指定に対応しているケースもあるので、贈り物としても活用してみましょう。

なお、返礼品は必ずしも地域の特産品とは限りません。商品券や家電などを返礼品にしている自治体もあります。ふるさと納税を利用して日用品を購入することで、お買い物感覚で税金の控除を受けることも可能です。

ふるさと納税をする前に返礼品の種類や受け取れる時期なども確認しておくと、より満足度高く利用できるでしょう。

税金が還付・控除される

ふるさと納税をすると、寄付をした金額から2,000円を差し引いた金額が所得税や翌年の住民税から控除されます。

ふるさと納税で5万円の寄付をした場合、5万円から2,000円を差し引いた4万8,000円が確定申告やワンストップ特例制度によって控除されます。

なお、ワンストップ特例を使って住民税の控除を受ける際は、控除される金額よりも高い住民税を納税している必要がある点に注意が必要です。

例えば、納めている住民税が年間4万8,000円以上であれば、控除額を最大限活用できます。しかし、住民税が4万8,000円より少ない場合は、控除額の一部しか利用できないうえに、控除しきれなかった分は還付されません。

また、給与から税金が天引きされている場合、住民税は、翌年の6月から翌々年の5月にかけて分割して納税します。そのため、ふるさと納税による住民税の減額も、同様に分割して実施されます。ふるさと納税による住民税の控除を受けるのは、翌年以降である点も理解しておきましょう。

気になる自治体を応援できる

ふるさと納税は、納税者自身が自治体を選んで応援できる制度です。例えば「被災した地域に、頑張って欲しい」「旅先で地域の人に親切にしてもらったから応援したい」などの理由で寄付先の自治体を選べます。もちろん、魅力的な返礼品を用意している自治体を応援することも可能です。

ふるさと納税による寄付金が、その自治体の公共事業や地元企業を盛り上げるために利用されれば、さらに魅力的な場所になっていくでしょう。好きな地域を応援する楽しみがあるのも、ふるさと納税を利用するメリットのひとつです。

寄付金の使い道を指定できる

ふるさと納税のメリットとして、寄付金の使い道を指定できることも挙げられます。寄付する方の中には、自分の寄付金の使い道を選びたい方もいるでしょう。しかし、通常の寄付では、その使い道まで指定できない場合があります。

ふるさと納税を実施している自治体の中には、「自然保護」や「動物愛護」などの使い道をいくつか提示している地域もあります。ご自身の考えに合わせて、寄付金の使い道を選べば、より有益な寄付ができるでしょう。

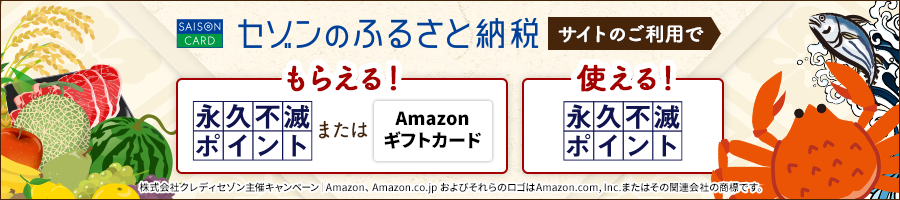

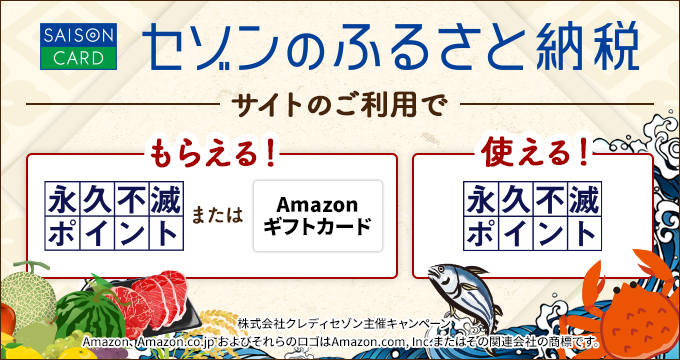

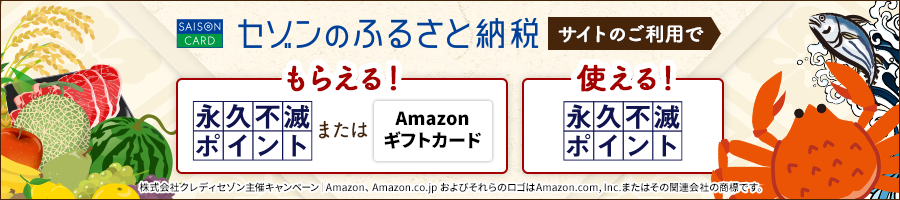

ポイントが貯まることもある

ふるさと納税を取り扱うサイトによっては、独自のポイント制度を実施しているため、お得にふるさと納税を利用することが可能です。また、独自のポイント制度を利用できない場合でも、支払いにクレジットカードを使うことで、ふるさと納税をしながらクレジットカードのポイントを貯められる魅力があります。

「セゾンのふるさと納税」では、セゾンカードでふるさと納税の支払いをすると永久不滅ポイントが通常の3倍貯まります。効率よくポイントを貯める手段としてふるさと納税を活用するのもおすすめです。

また、貯まった永久不滅ポイントを、ふるさと納税の全額または一部の支払いに活用できます。使い方の自由度が高いポイントなので、よりお得にふるさと納税を利用できるでしょう。

ふるさと納税による自治体側の4つのメリット

ふるさと納税によってメリットを得られるのは、納税者だけではありません。寄付を受ける自治体側にも多大なメリットがあります。ふるさと納税を導入する自治体側にとってのメリットは、次の4つです。

- 自治体の収入を増やせる

- 地域の産業が活性化する

- 自治体のファンを増やせる

- まちづくりや災害復興に寄付金を活かせる

それぞれどのようなメリットなのか、詳しく解説します。

自治体の収入を増やせる

ふるさと納税は、納税者が直接自治体に寄付をする制度です。自治体目線で考えると、ふるさと納税で受け取る金額は自治体への収入といえます。つまり、ふるさと納税の利用者を呼び込めれば、その分、自治体は収入を増やせるのです。

例えば、住民が少なく、住民税による収入があまり見込めない自治体でも、ふるさと納税で寄付してくれる納税者が多くなれば、多額の収入を期待できます。

また、災害などにより想定よりも支出が増えてしまう自治体もあるでしょう。そうした不測の事態でも、ふるさと納税で寄付してくれる方が多ければ、復興に向けた財源を補てんできる可能性もあります。これらの理由から、ふるさと納税による収入増を検討している自治体は、魅力的な返礼品を打ち出すなどのPRに努めています。

ふるさと納税による受入額が多い自治体トップ5

| 自治体名 | 受入額 |

|---|---|

| 宮崎県都城市 | 193億8,40000万円 |

| 北海道紋別市 | 192億1,300万円 |

| 大阪府泉佐野市 | 175億1,400万円 |

| 北海道白糠町 | 167億7,800万円 |

| 北海道別海町 | 139億300万円 |

参考:総務省自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」

地域の産業が活性化する

ふるさと納税の返礼品に選ばれることで、その地域の産業が活性化し、知名度や人気が全国区に広がることもあります。ふるさと納税は、自治体にとっては地域の名産品をアピールする絶好の機会といえるでしょう。

例えば、地元ではおいしいと知られているフルーツでも、全国的な知名度が低ければ会社の成長には限界が来ます。しかし、ふるさと納税の返礼品となり、その評判が全国的に広まると、地元のフルーツ事業者の売上増加も見込めるでしょう。全国的な知名度を得られれば、地方企業でありながら大きく会社を成長させるきっかけになる可能性があります。

また、ふるさと納税では、寄付金の使い方を納税者が指定できます。多くの納税者が「地域の産業の活性化に用いる」という使い方を選ぶことで、地元産業の活性化に必要な財源を確保できるようになります。

自治体のファンを増やせる

自治体は、ふるさと納税を通して、その自治体に関心を持つ納税者を増やせます。返礼品の内容や返礼品を送付するまでの対応、送付後の対応によっては、その自治体のファンになる方もいるでしょう。ファンになってくれた方には、次のような行動が期待できます。

- 来年以降も同じ自治体にふるさと納税をする

- ふるさと納税以外にも、個人的に地域の特産品をお取り寄せする

- ファンになった自治体について自主的に宣伝する(「〇市の〇という銘柄のマスカットはおいしかったよ」「〇市の返礼品が良かったよ」)

- 旅行の計画を立て、実際にファンになった自治体を訪れる

返礼品や自主的に取り寄せした商品を贈り物として使うことで、受け取った方もその自治体のファンになる可能性があります。口コミなどで評判が広がり、さらに売上増を期待できるでしょう。また、ふるさと納税を通してその自治体を訪れる納税者が増えれば、地域の宿泊施設や飲食店、お土産店なども賑わっていく可能性があります。

まちづくりや災害復興に寄付金を活かせる

ふるさと納税を実施した納税者が、寄付金の使い道として「まちづくり」や「災害復興」を選べます。

例えば、自然災害で甚大な被害を受けた地域は、街を復興させるために多額の費用が必要です。特に、地方の小さな自治体の場合、復興の予算を組めず、街の立て直しに時間がかかってしまう可能性があるでしょう。

災害復興として寄付する利用者が増えることで、被災した多くの住民を助けることにつながります。

また、人口減少が進む自治体などでは、地元の経済を活性化させようとしても、まちづくりに使える財源が少ないことも考えられます。ふるさと納税でまちづくりの寄付が集まれば、より魅力ある地域に発展させるために、公共施設の建築や移住促進のプロモーションなどができる可能性も高まるでしょう。

さらに、寄付金を用いて地域が整備されると、観光客の増加につながることもあります。観光客が増えると宿泊施設や飲食店などの売上が伸び、地域全体の経済が活性化され、さらに活気のある自治体へと成長するでしょう。

ふるさと納税でメリットを得られる方

ふるさと納税は納税者にとってメリットの多い制度ですが、そのメリットを享受するためにはいくつかの条件があります。ふるさと納税を有効に利用できる方の条件は、以下の2点です。

- 住民税を支払っている方

- ワンストップ特例制度、確定申告などの手続きを期限内にできる方

ここでは、各条件の内容について詳しく解説します。

住民税を支払っている方

ふるさと納税は、寄付することで住民税を控除する制度です。つまり、住民税を支払っていることが、ふるさと納税で税金の控除を受けられる条件といえます。

扶養に入っている、所得が低い、などの理由で住民税を支払っていない方は、そもそも控除される税金がないため、ふるさと納税を利用してもメリットがありません。ふるさと納税によって控除される金額を知るためにも、ご自身の住民税額を把握しておきましょう。

ワンストップ特例制度、確定申告などの手続きを期限内にできる方

ふるさと納税は、確定申告やワンストップ特例制度を利用して正しく申告手続きをしなければ、所得税の還付や住民税の控除を受けられません。そのため、確定申告やワンストップ特例制度の手続きを期限内に正しく実施できる方が、ふるさと納税による控除を受けられます。

手続きを滞りなく進めるためにも、必要な書類を早めにそろえておきましょう。例えば、ワンストップ特例制度を利用する場合は、以下の書類が必要です。

- 特例申請書

- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類

- 本人確認書類

これらの書類は、ワンストップ特例制度を利用するたびに必要です。複数の団体へ寄付するごとに対応しなければいけません。スムーズに手続きを済ませるためにも、上記の書類セットを覚えておきましょう。

一方、確定申告を行う場合には、以下の書類が必要です。

- 寄附金受領証明書

- 通帳あるいはキャッシュカードなどの口座番号がわかる書類

- 印鑑

- 源泉徴収票

- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類

- 本人確認書類

寄附金受領証明書は、ふるさと納税制度を利用して寄付をした自治体から送付されます。確定申告の時期まで保管しておきましょう。

ふるさと納税でメリットを得られない方

ふるさと納税を実施しても、所得税の還付や住民税の控除を受けられない場合があります。以下4つの条件のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税をしてもあまりメリットがないため注意しましょう。

- 住民税非課税の方

- 控除上限額を超えてふるさと納税を利用する方

- 確定申告などの手続きを忘れる方

- 自分名義のクレジットカードで寄付しない方

それぞれの内容について、詳しく解説します。

住民税非課税の方

以下条件のいずれかを満たしている住民税非課税の方は、ふるさと納税を利用しても控除される金額がないため恩恵を受けられません。

- 生活保護制度の適用を受けている

- 前年の合計所得金額が居住している自治体が定める金額以下である

住民税を支払っていない場合は、ふるさと納税を利用しても、すべて通常の寄付として扱われます。そのため、ふるさと納税による税金面でのメリットはありません。

控除上限額を超えてふるさと納税を利用する方

ふるさと納税では、住民税額や扶養する家族の有無などによって、控除上限額が決まっています。控除上限額を超えてふるさと納税を利用しても、控除される金額は変わりません。

例えば、控除上限額が3万円(実質負担分2,000円含む)の方が、3万円を超えてふるさと納税をしても、控除額が3万円以上になることはありません。税金面でのメリットを最大限にするのであれば、控除上限額内でふるさと納税を利用しましょう。

確定申告などの手続きを忘れる方

ふるさと納税は、確定申告やワンストップ特例制度の手続きをすることで税金面のメリットを受けられます。手続きを怠ったり、忘れてしまったりすると、税金面でのメリットを得られない可能性があるため注意が必要です。

ただし、仮に確定申告の手続きを忘れた場合でも、確定申告の提出期限から5年以内であれば「確定申告の更正請求」をすることで、還付金や控除を受けられる可能性があります。

ワンストップ特例制度の利用手続きを忘れてしまった場合も、期限までに確定申告の手続きをすることで、所得税の還付や住民税の控除が適用されるでしょう。

ただし、手続きが遅れる分、所得税の還付や住民税の控除の手続きも遅れます。翌年の確定申告に手続きをする際に、2年分のチェックをしなければいけないため、手間が増えてしまうこともあるでしょう。

不要な手間を発生させないためにも、早めに確定申告で手続きを終わらせることをおすすめします。。

自分名義のクレジットカードで寄付しない方

ふるさと納税の支払いでクレジットカード決済を選ぶ際には、クレジットカードの名義に注意しましょう。別名義のクレジットカードを使って決済をすると、所得税の還付や住民税の控除手続きができない可能性があります。必ず、実際に税金を納める方名義のクレジットカードを使うようにしましょう。

納税者ご自身の名義のクレジットカードがないときは、コンビニなどで支払う方法や、携帯料金と合わせて支払う方法もあります。いずれにしても、ふるさと納税を利用する方と実際に納税する方が同じでなければ、所得税の還付や住民税の控除手続きが難しくなることに注意しましょう。

ふるさと納税の注意点は?

ふるさと納税には、さまざまなメリットがありますが、税金が控除されるタイミングや控除限度額などには注意しなければいけません。ここでは、ふるさと納税を利用する際に注意すべきポイントについて、詳しく解説します。

- 基本的には確定申告をしないと還付・控除が適用されない

- ワンストップ特例制度が適用されると確定申告不要

- 年内に恩恵を受けられるわけではない

- 控除限度額を超えると全額持ち出し

- 実際に控除された金額がわかりにくい

- 返礼品を複数同時に受け取らない工夫が必要

- ワンストップ特例は翌年1月10日以内に手続きをしなければいけない

- ワンストップ特例を利用したのに、確定申告する場合は要注意

- 返礼品を受け取るには下限寄付額が決まっている

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

基本的には確定申告をしないと還付・控除が適用されない

ふるさと納税は、確定申告にて寄附金控除の手続きをすることで、所得税の還付や住民税の控除を受けられる制度です。会社員や公務員として働いている方の中には、一度も確定申告をしたことがない方も多いでしょう。確定申告の時期を確認したうえで、不備のないように申告の準備が必要です。

ふるさと納税を利用した方で、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が必要です。

- 6つ以上の自治体にふるさと納税で寄付をした

- 寄付した自治体は5つ以下だが、ワンストップ特例制度の申請書を提出していない

- ワンストップ特例制度を利用しない

- 寄附金控除以外の理由で確定申告を行う必要がある(医療費控除など)

ひとつでも当てはまる場合は、期限内に確定申告をして、所得税の還付や住民税の控除を受けましょう。また、確定申告をする方は、翌年の2月16日から3月15日の1ヵ月間で申告しなければいけません。

そのため、1年間で複数の自治体にふるさと納税をしている場合は、1年分の寄附金受領証明書をまとめておいて、申告漏れがないように注意しましょう。

ワンストップ特例制度が適用されると確定申告不要

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税による住民税の控除を受けられる制度です。以下の条件に該当すると、ふるさと納税を利用した場合であっても、確定申告をする必要がありません。

- ふるさと納税制度を利用して寄付をした自治体数が5以下である

- ふるさと納税以外に確定申告をする理由がない

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、専用の特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入し、納税者本人であることがわかる書類などを添えて、寄付先の自治体に送付します。寄付を行う度に寄付先の自治体に特例申請書と本人確認書類を送付する必要はありますが、確定申告の手間が省けます。

また、寄付をすると特例申請書が自宅に送付されるため、自宅に居ながら手続きを済ませられるのもワンストップ特例制度のメリットです。

ふるさと納税では、同じ自治体に複数回の寄付をしたとしても、その年の間であれば1ヵ所としてカウントされます。

例えば、1年間に6回以上ふるさと納税をした場合でも、自治体が重複しており、寄付先の数が5ヵ所以下であれば、ワンストップ特例制度を利用できます。カウント漏れや重複をチェックするためにも、ふるさと納税をした際には、領収書などをまとめて整理しておきましょう。

年内に恩恵を受けられるわけではない

ふるさと納税制度を利用したとしても、その年のうちに所得税の還付や住民税の控除を受けられるわけではありません。所得税は翌年に確定申告手続きをしてから過払い分が還付され、住民税は翌年の6月から翌々年の5月にかけて控除が実施されます。

つまり、実際に控除を受けられるのは翌年から翌々年となるということです。加えて、確定申告の手続きが遅れると、時期がさらに後になってしまうため、申告漏れには気をつけましょう。

また、ふるさと納税について「2,000円の自己負担で豪華な返礼品を受け取れる制度」というように説明されることがあるため、2,000円だけを支払って返礼品が受け取れる制度だと思っている方もいます。

しかし、実際には、通常の買い物のように寄付金を支払って返礼品を受け取り、翌年から翌々年の5月までの期間で2,000円を超えた金額が還付や控除として戻ってくる制度です。控除として恩恵を受けられるまでに時間がかかるため、余裕資金を使って寄付することをおすすめします。

控除限度額を超えると全額が持ち出し

ふるさと納税による所得税の還付や、住民税の控除を受けられる金額には上限があります。控除上限額(実質負担2,000円含む)を上回る金額でふるさと納税をすると、税金面でのメリットがなくなり、全額持ち出しとなるため注意しましょう。

ふるさと納税の控除上限額は、収入や家族構成によって異なります。例えば、給与収入が500万円で、共働きで高校生の子どもがひとりいる場合であれば、控除上限額は53,000円です。ふるさと納税した金額が53,000円までであれば、2,000円の自己負担分を除いた51,000円が控除対象になります。

控除上限額は、1年間のふるさと納税の合計額に適用されます。控除上限額を超えそうな場合は、翌年になるまで待ってから寄付するといいでしょう。

ご自身の上限額を知りたい場合は、こちらのサイトを利用して計算するのがおすすめです。家族構成や年収を入力するだけで、控除上限額を確認できます。

実際に控除された金額がわかりにくい

控除上限額の範囲内でふるさと納税をしたとしても、実際にいくら控除されているのか、本当に控除されているのかがわかりにくいと感じる方も多いでしょう。特に、ワンストップ特例を利用した場合は、還付金がないため、より控除されている実感しづらいかもしれません。

控除された金額がわからない方は、寄付金額に応じていくら控除されるのか計算することをおすすめします。また、確定申告書や住民税決定通知書で、実際の控除額を確認する方法もあります。ここでは、控除額を計算する方法と控除された金額を確認する方法について詳しく解説します。

ふるさと納税の控除額を計算する方法

ふるさと納税による控除額は、以下の3つを合計して求めます。

- 所得税からの還付額

- 住民税からの基本控除額

- 住民税からの特例控除額

1.所得税からの還付額については、ふるさと納税制度を利用して寄付をした金額から2,000円を引き、所得税の税率をかけて計算します。例えば、ふるさと納税をした金額が4万円、所得税率が20%であれば、7,600円です。

2.住民税からの基本控除額についてはふるさと納税により寄付をした金額から2,000円を引き、10%をかけて求めます。仮に、ふるさと納税をした金額が4万円であれば、基礎控除額は3,800円です。

3.住民税からの特例控除額については、ふるさと納税により寄付をした金額から2,000円を引き、100%から10%と所得税の税率を引いた割合をかけて算出します。ふるさと納税をした金額が4万円、所得税率が20%であれば26,600円です。

1~3を合算すると38,000円になり、寄付額4万円から2,000円の自己負担分を除いた全額が控除対象となります。

控除された金額を確認する方法実際に控除された金額を知りたい場合は、確定申告の控えや住民税決定通知書を確認しましょう。各書類で確認できることと、チェックすべきポイントについては以下の表をご覧ください。

| 確認書類 | 管轄 | 確認できること | チェックするポイント |

|---|---|---|---|

| 住民税決定通知書 | 自治体 | 住民税の控除額 | 「摘要」欄の「寄附金税額控除額」 |

| 確定申告書の控え | 税務署 | 所得税の還付額 | 「税金の計算」欄の「還付される税金」 |

住民税決定通知書とは、翌年度分の住民税額を市区町村が個人に通知する書類で、会社勤めの方は毎年5〜6月に勤務先から受け取り、自営業の方は6月ごろに自宅へ郵送されます。住民税決定通知書が手元に届いたら、「摘要」欄に記載された「寄附金税額控除額」を確認しましょう。

一方、所得税の還付を受ける方は、確定申告書の控えで還付額を確認できます。確定申告書の控えとは、自分が提出した確定申告書の写しに税務署の収受印が押された書類で、確定申告をした際に税務署から受け取れます。

確定申告書の控えの「還付される税金」欄の金額が、ふるさと納税で還付を受ける予定の金額より多いか確認しましょう。また、所得税の還付金は、確定申告から1〜2ヵ月後に指定の口座へ振り込まれるのが一般的です。

各書類を確認して、疑問点や不明点があれば、正しく手続きができていない可能性があります。速やかに税務署や自治体窓口へ問い合わせましょう。

返礼品を複数同時に受け取らない工夫が必要

ふるさと納税の返礼品は、到着日時を指定できないものもあります。まとめて依頼すると、商品の到着日が重なってしまい、冷蔵庫や冷凍庫に収まらなくなってしまう可能性があるでしょう。せっかくの返礼品を腐らせてしまうことにもなりかねないため、できるだけ日時を指定できるものを選ぶなど、計画的に受け取るようにする工夫が必要です。

受け取りたい返礼品の多くが日時指定できない場合は、旬の時期が重ならないようにしましょう。

例えば、マスカットを返礼品としている複数の自治体にふるさと納税をすると、同時に届き、冷蔵庫に保管できなくなったり、多すぎて食べられなかったりする可能性があります。時期を指定できないときは、同じものや旬の時期が近いものを選ばないことをおすすめします。

ワンストップ特例は翌年1月10日以内に手続きをしなければいけない

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、ふるさと納税をした翌1月10日以内に手続きをしなければいけません。期日を過ぎると翌年の住民税に適用されないため、特例申請書が届いたらすぐに必要事項を記入し、本人確認書類を添えて返送しましょう。すぐに手続きができなかった場合でも、翌年の1月10日までに届くように提出しましょう。

なお、1月10日に投函すればよいわけではなく、1月10日までにふるさと納税をした自治体に特例申請書と本人確認書類が届いている必要があります。郵便の事情で到着が遅れる可能性もあるので、余裕を持って投函しましょう。

翌年の1月10日までにワンストップ特例制度の手続きができなかった場合でも、確定申告をすることで所得税の還付や住民税の控除を受けられます。

例年、確定申告の期限は2月16日から3月15日ですが、土日祝日に重なる場合や特別な事情がある場合は期限が変わることもあります。事前に税務署に問い合わせて、確認しておきましょう。

ワンストップ特例を利用したのに、確定申告する場合は要注意

ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税を利用するための制度です。そのため、ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度が無効になります。

例えば、AとBの2つの自治体にふるさと納税をした場合、Aはワンストップ特例制度を利用、Bはワンストップ特例制度の手続きを失念したとします。この場合、Bが税金面のメリットを受けるためには、確定申告をしなくてはいけません。

しかし、確定申告をすると事前に行っていたAのワンストップ特例手続きが無効になります。よって、Bのふるさと納税について確定申告する場合は、事前にワンストップ特例を利用したAについても申告してください。Aについての申告を忘れてしまうと、Aのふるさと納税分に関しては、控除が適用されなくなってしまいます。

返礼品を受け取るには下限寄付額が決まっている

ふるさと納税を行っている自治体は、返礼品を贈呈する下限寄付額を設定しています。そのため、返礼品を受け取るために、一般的な通販サイトよりも高い金額を寄付しなければならない場合もあるでしょう。

特に、ふるさと納税の返礼品として日用品を受け取る際には、注意が必要です。なぜなら、ふるさと納税で税金の控除を受けるよりも、一般的なECサイトやスーパーで日用品を購入したほうがお得になるケースもあるからです。

ふるさと納税の返礼品を選ぶ際には、同じ商品を安く購入した場合と、ふるさと納税の返礼品として受け取った場合で、どちらのメリットが大きいのか慎重に選択しましょう。

ふるさと納税を利用する流れの仕組みとは?

ふるさと納税には、納税者と自治体(寄付先と居住先)、国(税務署)が相互に関わっているため、手続きの順序を理解することが重要です。ふるさと納税で税金の控除を受けるまでに必要な手続きの流れは、以下のとおりです。

1.控除上限額を確認する

2.特定の自治体に寄付をする

3.寄付先の自治体から返礼品が送られてくる

4.確定申告(もしくはワンストップ特例の申請)を行う

5.翌年の住民税が控除される

ここでは、各手続きの詳細について解説します。

1.控除上限額を確認する

ふるさと納税で税金の控除を受けるには、まず控除上限額を確認しましょう。なぜなら、控除上限額を知っておかなければ、税金の控除枠を最大限活用できないからです。

ふるさと納税によって税金から控除できる上限額は、個人の年収や家族構成などによって決定します。ふるさと納税ポータルサイトなどでは、簡易的に控除上限額を計算できるシミュレーションページを公開しています。セゾンのふるさと納税では、控除上限額のシミュレーションを行えます。ふるさと納税の控除上限額が気になる方は、こちらから計算してみましょう。

2.特定の自治体に寄付をする

ふるさと納税の控除上限額を確認したら、ふるさと納税ポータルサイトへ登録して、気になる自治体へ寄付します。

寄付額を決める際には、確認した年間の控除上限額を超えないように調整しましょう。なぜなら、上限額を超えた分は通常の寄付金扱いとなり、税金の控除を受けられないからです。

また、ワンストップ特例制度を利用する場合は、年間の寄付先が5自治体以下である必要があります。複数の自治体に寄付する方は、年間の寄付自治体数にも注意しながら利用しましょう。

3.寄付先の自治体から返礼品が送られてくる

ふるさと納税ポータルサイトで寄付をすると、寄付金額に応じた返礼品が自宅に送られてきます。

申し込みの際には、返礼品が届くまでの目安期間を確認しておくことも大切です。なぜなら、到着までに半年程度時間がかかることがあるからです。返礼品の到着目安期間を過ぎても返礼品が届かない場合は、寄付先の自治体へ問い合わせましょう。

また、寄付金を入金したタイミングで「寄附金受領証明書」が届けられます。これは確定申告の際に必要な書類なので、大切に保管しておきましょう。

ワンストップ特例制度を利用する方は、寄附金受領証明書を使用する場面はありませんが、寄付した事実を証明する大切な書類なので、捨てずに保管することをおすすめします。

4.確定申告(もしくはワンストップ特例の申請)を行う

確定申告で税金の控除を受ける方は、翌年2月16日〜3月15日の期間中に申告しましょう。確定申告の方法には、税務署で確定申告書を提出する方法や、e-Taxを利用してオンラインで行う方法があります。

e-Taxとは、インターネットを利用して税金の申告や納付ができる「電子申告・納税システム」のことです。税務署で手続きが煩わしい方は、e-Taxを利用するとよいでしょう。

一方、ワンストップ特例制度を利用する方は、翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と「本人確認のための書類」を寄付先の自治体に提出しなければいけません。

各自治体へ直接申請しなければならないワンストップ特例制度の手続きを、オンライン上で簡単にできるサイトもあります。

5.所得税の還付や住民税の控除を受ける

確定申告やワンストップ特例制度の手続きを正しく行えば、所得税の還付や住民税の控除を受けられます。ただし、ワンストップ特例制度を利用した方は、所得税の還付はなく、翌年の住民税が控除されます。

住民税や所得税から正しく控除されているか確認するために、確定申告書の控えや住民税決定通知書を確認しましょう。

住民税が安くなっているか確認する方法を詳しく知りたい方は、『ふるさと納税で住民税が安くならないのはなぜ?申告漏れなど原因をチェック!』で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

ふるさと納税で失敗しないために重要なことは?

税金面でのメリットを最大限に活用するためには、控除限度額を事前に調べてから申し込むことが重要です。ふるさと納税を申し込むポータルサイトによっては、控除限度額を簡単に調べられるシミュレーションを公開しているケースが多くあります。ご自身の控除限度額をチェックしてから申し込むようにしましょう。

ただし、各ポータルサイトで提供しているシミュレーションはあくまでも目安です。詳しい控除限度額については、居住している自治体に直接問い合わせると間違いないでしょう。

また、最大限のメリットを享受するために、魅力的な返礼品が設定されている自治体を見つけましょう。注意すべきは、すべての自治体で返礼品を実施しているわけではないこと、返礼品を受け取るためには寄付額の下限を超える必要があることです。各ポータルサイトにて、寄付時の注意点が詳しく記載されているので、支払いをする前にくまなくチェックしておきましょう。

おわりに

ふるさと納税は、全国各地の自治体へ寄付することで、好きな自治体を応援したり、その土地ならではの特産品を受け取ったりできる制度です。また、適切に手続きをすることで、所得税の還付や住民税の控除を受けられる点もこの制度の大きな魅力です。

全国の自治体を応援したい方や、税金の控除を受けたい方にとって大きなメリットがあります。一方で、住民税が免除されている方や、確定申告・ワンストップ特例の申し込みができない方にとっては、あまりメリットがありません。

ふるさと納税のメリットを受けられる方は、積極的に制度を活用して、税金の控除を受けながらお得に好みの返礼品をゲットしましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。