マンションを購入した際は、管理組合に加入しなければなりません。管理組合とは、マンションの管理業務全般を担う組織です。区分所有者は加入が必須で、定期的に理事の任務も回ってきます。

管理組合へ加入すると、持ち回りで理事になることを負担に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、マンション管理組合の概要や理事や理事会の業務について解説します。

「管理組合には入らないといけないの?」「管理組合に入ったら、絶対に理事をしなければならないの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

マンション管理組合の概要

マンション管理組合は、法律で規定されたマンションの管理主体です。マンションの管理業務を一手に担い、適切な管理を通して、良好な住環境や資産価値を維持する目的で設立されました。では、管理組合の概要を、構成員、活動内容、法的根拠の観点からみていきましょう。

構成員

管理組合は、マンションを購入した区分所有者で構成されます。組合員になれるのはマンションの区分所有権を有する方、すなわち所有者(名義人)のみです。原則として、家族や親族を所有者(名義人)の代わりに組合員にすることはできません。

また、区分所有権を複数人で共有している場合は、組合員になれるのは代表者1名のみと定められています。根拠は「建物の区分所有等に関する法律」こと「区分所有法」40条です。

(議決権行使者の指定)

第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第40条) | e-Gov法令検索

活動内容

管理組合の活動内容は、管理規約に沿って実施されます。大きく分けると、共用部分の維持・管理といった管理業務と、各種会議の開催です。

管理業務

マンション管理組合の最も大きな業務として、共用部分の管理が挙げられます。具体的には、廊下やエレベーター、非常階段といった共用部分にある設備の管理や清掃です。駐輪場や駐車場、ゴミ置き場など屋外の施設、マンションにある植栽の手入れも管理に含まれます。これらの業務を、必要に応じて外部のマンション管理会社に委託することも、管理組合の業務です。

また、マンション管理組合は、マンション管理規約やマンション内での生活ルールも制定します。住民(組合員)全員が快適に生活することが目的です。しかし、せっかく制定したルールも、住民に伝わらなければ意味がありません。マナーやルールを住民に周知し遵守してもらうための広報業務も、管理組合の業務に含まれます。

さらに、管理組合は管理費や修繕積立金を管理しつつ大規模修繕の計画を立て、集めた資金を適切な時期に活用するなど、マンションの財務管理も行います。併せて、火災保険や損害保険に加入し、住民からの請求に速やかに対応することも求められます。

各種会議の開催

組合員の中から持ち回りで理事や理事長などの代表者を選出し、定期的に理事会を開催することも管理組合の業務です。理事会では、今後のマンション運営や管理方針などが議論されます。

理事長は年に1回「総会」を開催します。総会は「通常総会」と「臨時総会」の2種類です。

通常総会:毎年1回定期的に開催され、以下の点が議題となります。

- 役員の選任

- 活動報告

- 決算報告

- 予算審議

臨時総会:欠員が生じた役員の選任、懲罰動議など、必要に応じて臨時に開催される総会です。

どちらの総会も、組合員は議決権の行使により議事の決定に参加可能です。

理事長をはじめとした理事は定期的に「理事会」を開催します。理事会では、総会で決議された議決事項にのっとり管理業務が行われているかを共有し、マンションに関する問題が議論されます。

会議の内容をまとめると、以下のとおりです。

| 会議名 | 内容 |

|---|---|

| 通常総会 | 毎年1回定期的に開催され、役員の選任・活動報告・決算報告・予算審議などを実施 |

| 臨時総会 | 必要に応じて臨時に開催 |

| 理事会 | 定期的に開催され、管理業務の進ちょく状況の共有やマンションに関する問題を議論 |

法的根拠

ここで、マンション管理組合を法律の観点からみてみましょう。

平成13年に制定された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(通称「マンション管理適正化法」)では、「マンションの管理主体は管理組合である」と明記されています。

参照元:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第5条) | e-Gov 法令検索

また、マンション管理組合の設立は、区分所有法の第3条によって認められています。

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(略)

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第3条) | e-Gov法令検索

上記2つの法律から、マンション管理組合は、法律によって認められた団体です。任意で結成された団体ではないことから、加入が必須となります。マンション管理組合の加入については、後ほど詳しく解説します。

マンション管理組合と管理会社の違い

管理組合と管理会社は、委託者と受託者の関係です。あくまでマンションの管理主体は管理組合で、実務はマンション管理会社が担当します。

マンションは区分所有法に基づき、区分所有者(組合員)が全員で維持管理していかなければなりません。しかし、マンション管理業務は多岐にわたります。マンションで日常生活を営む組合員が日常的に管理を行うのは難しいため、管理組合がすべての管理業務を行うことは現実的ではありません。そこで、管理組合は、管理業務を管理会社に業務委託します。

マンション管理のプロである管理会社は、管理組合との委託契約に従い、管理業務を遂行します。管理組合は対価として管理会社に委託料を支払いますが、委託料の原資は区分所有者が負担した管理費です。

分譲マンションの持ち主は管理組合への加入が必須

分譲マンションを購入した区分所有者は、マンション管理組合に加入しなければなりません。分譲マンションとは、1棟のマンションを住戸ごとに区分して分割譲渡する販売形式です。マンションの1室を購入する場合は、基本的に分譲となります。

分譲マンションの場合、専有部分は購入者の責任で管理します。しかし、住民全員の共有財産である共用部分は、区分所有者が全員で維持管理していかなければなりません。共用部分を管理するため、区分所有者はマンションの管理主体である管理組合への加入が必須となります。

改めて、管理組合の設置を定めた区分所有法第3条を確認しましょう。同条では、以下のように定められています。

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(略)

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第3条) | e-Gov法令検索

つまり、区分所有法により「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する」共用部分と定められているため、管理組合への加入が必須です。マンションの適正な管理について規定した「マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)」にも、以下の規定があります。

2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

引用元:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第5条) | e-Gov法令検索

つまり、区分所有者はマンション管理組合への加入が必須です。さらに、管理組合の一員として役割を適切に果たすことが求められます。

賃貸の場合は加入の必要なし

分譲マンションの1室を借りて住んでいる場合、マンション管理組合の組合員にはなれません。組合員になれるのは、マンションの区分所有権を持っている=購入した方のみだからです。

ただし、賃貸居住者の多い物件では、議決権のない準組合員のような形で管理組合への参加を求められたり、理事に選任されたりする場合もあります。分譲マンションを借りていてどうしても管理組合に加入したくない場合は、入居前に不動産会社に確認しましょう。

分譲マンションではなく賃貸専用マンションに入居した場合、マンション管理組合に加入する必要はありません。そもそも賃貸専用マンションは、所有者がオーナーひとりであるため、管理組合自体が存在しないケースがほとんどです。

マンション管理組合の構成

分譲マンションの購入者である区分所有者は、管理組合の組合員としてマンションの管理や運営に携わります。しかし、組合員が全員で管理業務を行うのは非効率です。効率的に管理業務を行うために組合員の中から理事や理事長などを選出し、代表者が管理業務を遂行します。

組合員の役割

先ほど紹介したマンション管理適正化法第5条には、「マンションの区分所有者は管理組合の一員として役割を適切に果たすよう努めなければならない」と定められています。しかし、実際に管理業務を行うのは、マンション管理組合の役員となった組合員です。一般の組合員は管理組合の活動が滞りなく実施できるよう、管理費や修繕積立金を負担します。

さらに、組合員は、管理組合の総会において議決権を行使し間接的にマンションの管理・運営に参画します。与えられる議決権は、区分所有権を有する1住戸につきひとつです。管理規約で議決権に関する規定がない場合は、区分所有法第14条および第38条に基づき、専有面積の割合に応じて議決権が定められます。

第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

(議決権)

第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第14条) | e-Gov法令検索

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第38条) | e-Gov法令検索

なお、議決権は書面または代理人によって行使することも可能です。

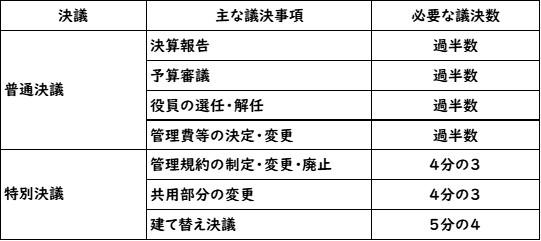

議決権を行使できる決議は、通常のマンション管理・運営に関わる「普通決議」と、組合員全員に多大な影響を与える事項に関する「特別決議」の2種類があります。

| 普通決議 | 通常のマンション管理・運営に関わる決議 |

| 特別決議 | 組合員全員に多大な影響を与える事項に関する決議 |

決議ごとの主な議決事項と必要な議決数は、下図のとおりです。

普通決議に必要な議決数は、総会に出席している区分所有者の数が基準となります。根拠は、区分所有法第39条です。

第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2 議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第39条) | e-Gov法令検索

一方、特別決議に必要な議決数は、全区分所有者の人数となります。特別決議は、普通決議より重要であることが理由です。

理事会役員の役割

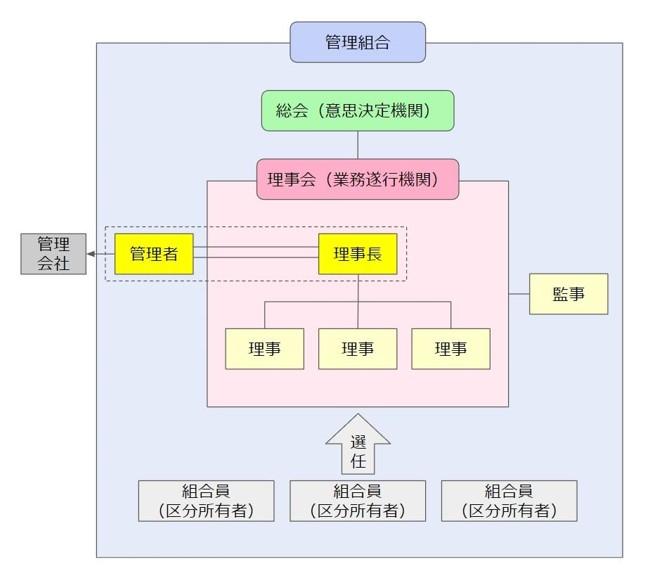

マンション管理組合は、下の組織図で表されます。

理事会役員は組合員から選出され、管理組合の意思決定機関である各種総会を開催する役割です。併せて、総会の決議事項に基づいて理事会を開催し、マンションの管理運営を行います。管理業務の実務は、マンション管理会社に委託するケースがほとんどです。

理事会役員の人数や任期に関する法的な規定はありません。しかし、国土交通省が策定した「マンション標準管理規約」に付されたコメントでは、下記のように定められています。

第35条関係

②理事の員数については次のとおりとする。

1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、「○名以上○名以内」という枠により定めることもできる。

第36条関係

① 役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。

② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。

③ 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

引用元:マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第35条関係、第36条関係|国土交通省

役員の役職は理事長、副理事長、理事、監事などさまざまです。それぞれの役職がどのような業務を担っているのか解説します。

理事長

理事長は管理組合の代表者で、区分所有法上の管理者に該当します。管理者である理事長は、総会の決議や管理規約に従い業務を遂行するとともに、区分所有法や民法で定められた下記の義務を負います。

| 義務 | 内容 | 区分所有法の条文 |

|---|---|---|

| 善管注意義務 | 善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する | 第28条 |

| 保管および閲覧義務 | 規約等を保管し請求があれば閲覧させる | 第33条 |

| 集会の招集 | 少なくとも年に1回総会や理事会を招集する | 第34条 |

| 報告義務 | 1年に1回業務内容を報告する | 第43条 |

善管注意義務は「善良なる管理者の注意義務」の略です。民法第644条にて規定され、「社会通念上要求される注意義務」と解されています。同条は、業務の受任者が負うべき義務について定めた規定です。マンション管理組合の理事長も業務の受任者となるため、民法第644条が適用されます。

ここで、区分所有法第28条を見てみましょう。

(委任の規定の準用)

第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第28条) | e-Gov法令検索

区分所有法では、管理者=理事長の権利義務は、民法第644条に従うと定められています。つまり、委任を受けた者(受任者)が負うべき善管注意義務は、区分所有法第28条により管理者である理事長にも適用されるのです。

参照元:民法(第644条) | e-Gov 法令検索、建物の区分所有等に関する法律(第33条、34条、43条) | e-Gov 法令検索

副理事長

副理事長は理事長の職務を補佐します。また、理事長が何らかの事由によって職務を遂行できなくなった場合、管理組合の代表として管理者=理事長の職務を行わなければなりません。

副理事長が理事長の代理として行うのは、主に以下の職務です。

- 善良な管理者の注意をもった委任事務の処理

- 規約等の保管

- 請求があった際の規約閲覧

- 総会や理事会の招集

- 業務内容の報告

理事長が職務を遂行できなくなったときだけでなく、不在のときも、副理事長が理事長業務を行います。

理事

理事は理事会の構成員で、理事会の定めに従って管理組合の業務を担当します。会計や広報、書記、渉外などと業務ごとに担当分けされていることが一般的です。

- 理事は、管理組合の業務を行うほか、管理規約や議決事項に基づく審議にも参加します。また、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際は、その旨を監事に報告しなければなりません。

監事

監事は理事会の活動や財産状況を監査する役割です。理事会活動を客観視する必要があるため、理事との兼務はできません。

監事は、監査結果を年1回の総会で報告します。併せて、法律や規約違反が見つかったときや著しく不当な事項があるときは、総会や理事会で報告しなければなりません。財産状況も総会で報告します。報告の際は、監事の権限により臨時総会の招集が可能です。なお、監事は監査目的で理事会に参加することはできますが、理事会の議決権は与えられません。

理事会役員の選出方法

マンション管理組合における理事会役員の決定方法は、下記の流れです。

- 選出:組合員の中から役員候補を選び出す

- 選任:選出された役員候補を総会で役員に任命する

役員候補の選出方法としては、立候補制・推薦制・輪番制などが考えられます。

| 方法 | 具体的な選出方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 立候補制 | 立候補者の中から選出 | 管理活動を活性化しやすい | 管理組合の運営体制が不透明になりやすい |

| 推薦制 | 現在の理事が中心となって選出 | 人望の厚い方が選出されやすい | 押し付け合いになる可能性がある |

| 輪番制 | 各階や棟などでマンションをグループ分けし、グループの中から持ち回りで選出 | 管理活動の公平性が保たれやすい | 理事会活動が停滞しやすい |

多くのマンションで採用されているのは輪番制(全体の約78.2%)です。理由として、役員となる機会を均等に分配できることや、組合員同士が公平に責任を分担できることが挙げられます。なお、区分所有法には管理者以外の規定はありませんが、国土交通省が策定した「マンション標準管理規約第35条では、次の役員を置くように定められています。

- 理事長

- 副理事長

- 会計担当理事

- 理事(理事長、副理事長、会計担当理事含む)

- 監事

参考元:マンション標準管理規約(単棟型)第35条|国土交通省

理事長・副理事長・会計担当理事は理事会内で行われる選挙(互選)によって選任または解任されます。監事の選任は、総会における決議が必要です。

理事会の役員は断ることも可能

理事会役員はマンション管理組合への加入と違って法律上の義務ではないため、断ることも可能です。

しかし、マンション管理適正化法第5条第2項では、以下のように定められています。

2マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

引用元:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第5条第2項) | e-Gov 法令検索

マンションの区分所有者が管理組合の一員として役割を果たすのは、法律に定められた義務です。つまり、正当な理由なく管理組合の「理事会役員」を断ることは、法律の義務違反とみなされる可能性があります。さらにマンション運営に非協力的であるとみなされ、他の組合員から反感を買う恐れもあるため、なるべく断らない方が良いでしょう。

どうしても役員を断らなければならない場合は、仕事や家庭の事情であれば理解を得られるかもしれません。例えば、土日が仕事で理事会に参加できない、出張が多く家を空けていることが多いなどの事情があれば、辞退できる可能性が高まるでしょう。

理事会役員を断る理由

令和5年度マンション総合調査では、管理組合の役員就任要請を引き受けない理由として、以下の回答が出されました。

最も多い理由は「高齢のため」で、全体の30.4%です。次いで「仕事等が忙しく時間的に無理だから」が12.5%、そして「面倒くさいから」「何をしたらよいかわからないから」がそれぞれ8.9%となりました。

「本人・家族に病人がいる等の事情があるから」との理由で引き受けない方もいらっしゃることから、健康に不安があることや家族の介護などは役員を辞退する正当な理由に該当すると考えられます。

ただし、同調査では、現在役員をしていない方の中で「(今後も)引き受けない」と明言した割合は、わずか5.3%です。残り90%程度の方は、何らかの形で引き受ける意思を示しています。このように、大多数の方が管理組合の役員を引き受けている状況から、事情があって役員を引き受けられない場合は理由を丁寧に説明し、他の組合員から理解を得ることが重要です。

ペナルティがあるマンションもあるので事前確認が必須

理事会役員を断ることによる法的な罰則はありません。とはいえ、マンション管理規約によってはペナルティを科される場合もあるため注意が必要です。一方、役員の辞退にペナルティを科すことは住民同士のトラブルを生むおそれもあり、あまり好ましいことではありません。トラブルを避けつつ理事会役員の担い手を増やすには、就任基準を緩和するのもひとつの方法です。

例えば、管理規約に規定を定めて、本来は組合員になれない配偶者や親族等が代理で役員になることを認めるよう、管理規約を改正することが考えられます。さらに、居住者だけでなく所有権を有する非居住者も役員に選任する旨を定めることで、広く公平に責任を分担することが可能です。

マンション管理組合の役員報酬

マンション標準管理規約の第37条第2項では、「役員は理事会活動で生じた必要経費や報酬を受け取ることができる」と規定されています。役員報酬の金額は、管理規約に定めておくことが必須です。

しかし、管理規約の変更は特別決議が必要なので、役員報酬を改定するのも容易ではありません。簡単に役員報酬を変更するには、管理規約に「役員報酬の額は別途定める」と規定します。先ほど紹介したマンション標準管理規約の第37条第2項でも「別に定めるところにより」と明文化されています。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

引用元:マンション標準管理規約(単棟型)第37条2項|国土交通省

国土交通省の平成30年度マンション総合調査によると、回答者全体の23.1%が役員全員に報酬を支払っていました。一方、完成年次が新しくなるほど「報酬は支払っていない」割合が高くなっています。報酬の相場は、下表のとおりです。

| 報酬額 | 割合 |

|---|---|

| 月額1,000円まで | 30.1% |

| 1,000円~2,000円 | 17.5% |

| 2,000円~3,000円 | 5.8% |

| 3,000円~4,000円 | 該当なし |

| 4,000円~5,000円 | 11.7% |

| 5,000円~6,000円 | 1.0% |

| 6,000円~7,000円 | 該当なし |

| 7,000円~8,000円 | 該当なし |

| 8,000円~9,000円 | 5.8% |

| 10,000円超 | 4.9% |

報酬は一律支給以外に、理事長や副理事長などの役職に応じて一定額が支払われる場合もあります。一律の場合は月額平均3,900円です。一律でない場合の平均額は、下表のとおりです。

| 役職 | 月の平均報酬額 |

|---|---|

| 理事長 | 9,500円 |

| 理事 | 3,900円 |

| 監事 | 3,200円 |

なお、令和5年度マンション総合調査では、本項目は削られています。

マンション管理組合で起きやすいトラブル

多くの方が共同生活を送るマンションでは、さまざまなトラブルが起こります。マンションの管理主体である管理組合や理事会についても同様です。ここでは、マンション管理組合で起きやすいトラブルを紹介します。

管理会社や他事業者との癒着・不正の発生

マンション管理組合で頻発するトラブルのひとつに、管理会社や他事業者との癒着や不正が挙げられます。

管理組合の理事と管理会社は、マンションの管理業務を円滑に行うために密な連携が欠かせません。

しかし、理事会と管理会社の関係が近すぎると、癒着による不正を誘発する可能性があります。例えば、金品の授受と引き換えに大規模修繕を安価で行えるよう便宜をはかることや、理事会と関係の深い事業者に業務を委託するといったケースが挙げられます。

このように理事会と管理会社が癒着すると、工事のチェック機能が働かなくなり、必要な工事が適正に行われないリスクが生じます。

長年同じ組合員が理事を務めることも、管理会社との癒着を生む一因です。これを防止するには、管理規約に役員の任期を明確に規定し、理事の顔ぶれを定期的に変えることが有効です。併せて、定期的な管理会社の見直しも癒着防止に効果的です。

理事会役員が仕事をしない

選任された理事会役員が理事会活動に積極的でないことも、トラブルの一因です。なかには、まったく業務を行わない役員もいるかもしれません。仕事や家庭の事情など、正当な理由なく理事会活動を怠ることはマンション管理適正化法第5条第2項に定められた「努力義務」に違反します。

業務をしない役員は、総会の決議により解任することが可能です。根拠は、以下の区分所有法にあります。

第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

引用元:建物の区分所有等に関する法律(第25条) | e-Gov法令検索

マンション管理規約に規定がない場合は、区分所有法第25条に基づき、総会における過半数の議決で管理者を解任することが可能です。ただし、管理規約に別途規定がある場合は、規約に従って解任手続きを進めます。

理事同士のトラブル

理事会で各議題について話し合う中で、意見が対立しトラブルに発展することもあります。トラブルによって人間関係が悪化し、修復不可能な状態になると、どちらか一方、もしくは双方の解任が求められる場合もあります。

たとえ理事が解任されたとしても、同じマンションに住み続ける状況は変わりません。そのため、マンション内で顔を合わせた際に口論などのトラブルが再発する可能性があります。トラブルが深刻化すると、周囲の住人を巻き込み、最悪のケースでは裁判に発展することも考えられます。こうした事態に陥らないためにも、日頃から理事同士でコミュニケーションを密に取り、理事会の運営方針を明確にしておくことが重要です。

組合員とのトラブル

管理組合と組合員の間でのトラブルも、よく見られる問題です。マンション管理組合や理事会に寄せられる要望は、住環境に関するものから住民同士のトラブルまで多岐にわたります。騒音問題やペット問題、上階からの水漏れ、駐車場や駐輪場の違法駐車(駐輪)に関するクレームも起こりやすいトラブルです。

また、管理組合の運営方法も組合員とトラブルになりやすいポイントです。主に以下の点でトラブルが起こりやすくなります。

- 役員の選任や解任

- 理事会の運営方法

- 総会での決議方法

- 修繕積立金の増額 など

特に、組合員の負担が増える修繕積立金の増額は、トラブルを招きやすい問題です。組合員の負担を増やさずに修繕積立金を準備する方法として、セゾンファンデックスが提供する「マンション管理組合ローン」の活用をおすすめします。

マンション購入者は管理組合への加入が必須

分譲マンションを購入した際は、共用部分マンションの管理主体である管理組合への加入が必須です。しかし、組合員全員で管理業務を行うのは非効率なため、代表者として理事を選出し、理事会が管理業務を遂行します。

理事会役員はトラブルに巻き込まれることもあり、負担が大きい側面もあります。しかし、住環境や会計面の知識を得られたり、他の役員や住人との交流を深めたりできるといったメリットもあります。

理事会活動を通じてマンション一層の愛着を持つことができるため、理事の任期が来たときは積極的に理事会活動に参加してみましょう。理事会役員になり、修繕積立金の不足が議題となった際は、セゾンファンデックスの「マンション管理組合ローン」の活用をご検討ください。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。