家庭からは毎年約236万トンもの食品ロスが発生しているといわれています。世界的にも食料問題が深刻化するなか、一人ひとりが無駄を減らす意識を持つことが大切です。実は、キッチン収納の見直しも家庭でのフードロス削減に効果的な方法のひとつです。

今回は、キッチン収納を変えることでフードロス削減につながる理由と、すぐに実践できる3つの整理整頓ポイントを解説します。

キッチン収納の見直しがフードロスにつながる

すでにある食材に気づかず新たに買ってしまったり、使い切れずに捨ててしまったり…そんな経験はありませんか?キッチンや冷蔵庫が整理されていないと、食材の“見落とし”や重複買いが増え、結果的にフードロスが発生しやすくなります。

環境省によると、家庭のフードロスの主な原因は「食べ残し」と「直接廃棄(未開封や使い切らずに捨てること)」です。消費者庁の「食品ロス削減ガイドブック」でも、冷蔵庫や食品庫の整理整頓がフードロス削減に有効であると示されています。キッチン収納を見直すことで、廃棄を減らし、食費の節約にもつながります。

フードロス削減につながるキッチンの整理整頓ポイント

フードロス削減のカギは、「見える」「並べる」「長持ちさせる」の3つ。難しいことはなく、今日からでもすぐに始められる収納テクニックです。ここでは、フードロスを減らすための実践的なキッチン収納法をご紹介します。

①在庫を「見える」化する

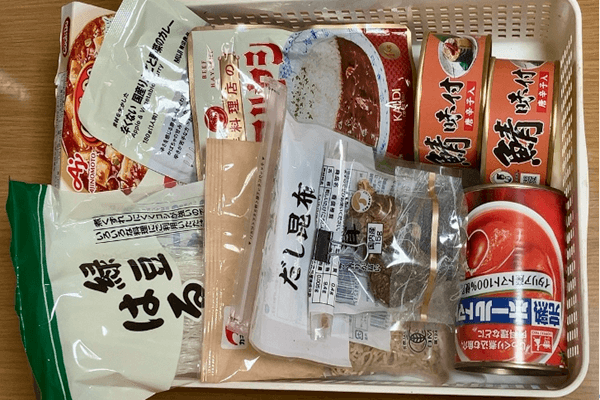

フードロスを防ぐ第一歩は、家にどんな食材があるのか「見える」ようにすることです。保存食などは透明な収納ケースを使い、中身が見えるようにすることもおすすめ。カゴに入れて、見せる収納にするのもよいですね。「買うのは入る分だけ」と決めておけば、買いすぎの防止にもなります。

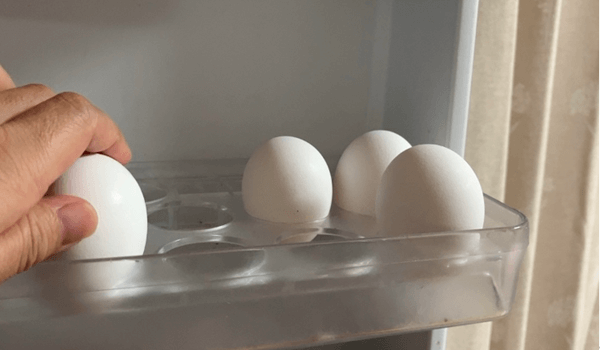

食材の“見える化”は、フードロスを防ぐ第一歩です。保存食や調味料は透明のケースやカゴにまとめ、何がどこにあるか一目で分かるようにしましょう。缶詰や調味料はラベルを前向きに並べると、さらに見やすくなります。冷蔵庫の中もクリアケースで仕切ると、奥に食材が埋もれにくくなります。

また、週に1回は冷蔵庫や食品庫の中身をチェックし、賞味期限が近いものをリストアップしておくと、献立を考える際にも活用でき、無駄なく使い切ることができます。

②先に使うものを前に「並べる」

スーパーマーケットやコンビニでは、古いものを手前に、新しいものを奥に置くのが一般的です。これを家庭でも取り入れることで、食材を古い順から使う習慣が身につき、フードロス削減につながります。

さらに、冷蔵庫やパントリーに「新着コーナー」と「使い切りコーナー」を設けるのも効果的です。買い物から帰ったら新しい食材はまず「新着コーナー」に入れ、整理する際に期限が近いものを「使い切りコーナー」に移動させましょう。こうすることで、先入れ先出しが自然にでき、食材を無駄なく使い切ることができます。

③適切に保存し、「長持ちさせる」

食材が傷む原因の多くは保存方法にあります。野菜や果物にはそれぞれ最適な保存温度や湿度があり、育っていた環境を参考に姿勢や温度をすることで鮮度を長持ちさせることができます。

例えば葉物野菜はキッチンペーパーで包んで保存袋に入れて冷蔵、玉ねぎやジャガイモは新聞紙にくるんで常温保存がおすすめです。

食材ごとの適切な保存方法を知り、実践することで、食材の無駄を減らし、最後までおいしく使い切ることができます。

おわりに

キッチン収納の見直しは、家庭のフードロス削減に大きく貢献します。食品を無駄なく使い切る工夫は、環境にも家計にもやさしい取り組みです。まずは「見える」「並べる」「長持ちさせる」の3つの収納ポイントから始めてみましょう。できることから少しずつ、無理なく続けていくことが大切です。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。