「健康診断で“生活習慣病予備軍”といわれてしまった」「家族の食事、このままでいいのかな?」…そんな不安を感じたことはありませんか?

生活習慣病は年齢を重ねるほど気になる病気ですが、実は日々の“食事”がそのリスクを大きく左右します。

では、何を食べればよいのか?どう食べればいいのか?――この記事では、生活習慣病と食事の関係に焦点を当て、女子栄養大学 栄養クリニック 教授の蒲池先生に取材を行い、予防につながる正しい食事の知識をわかりやすくご紹介します。

現代人を襲う「生活習慣病」とは?

生活習慣病とは、毎日の食事・運動・睡眠・喫煙・飲酒などの生活習慣が原因となって起こる、慢性的な病気のことです。

代表的なものには「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」などがあり、いずれも放置すると命に関わる病気や重大な合併症を引き起こす可能性があります。

もともとは「成人病」と呼ばれていましたが、年齢だけでなく生活習慣が深く関係していることが分かり、1996年ごろから「生活習慣病」と呼ばれるようになりました。

不摂生の積み重ねが病を招く

生活習慣病は、毎日の暮らしの中の「ちょっとしたクセ」の積み重ねが原因になります。たとえば、偏った食事(高カロリー・高脂肪・塩分過多)や、運動不足、喫煙・飲酒、ストレス、睡眠不足や休養不足など。

こうした習慣が続くと、内臓に脂肪が溜まりやすくなり、「メタボリックシンドローム」という状態になります。これが長く続くと、血管が硬くなり、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気を引き起こすリスクが高まります。

初期はほとんど自覚症状がない

生活習慣病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないのが特徴。そのため、健康診断を定期的に受けたり、食生活や運動を見直すことがとても大切です。遺伝や環境の影響もありますが、日々の生活の積み重ねで、発症を防いだり進行を抑えることができます。

放置するとどうなる?合併症とリスク

生活習慣病を放置すると、心筋梗塞・脳卒中・腎不全・失明など、重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。

たとえば糖尿病では神経障害や網膜症、高血圧では動脈硬化が進行し、突然命に関わる事態になることも。日常的な管理と予防が欠かせません。

生活習慣病のリスクが高い方に共通する状態として、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」という考え方があります。これは、内臓脂肪の蓄積に加え、血圧が高い、中性脂肪が多い、またはHDLコレステロールが少ない、空腹時血糖が高めといった特徴があります。

こうした状態が続くと、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる病気のリスクが大幅に高まります。

生活習慣病のリスクは年齢とともに高まる

特に40代を過ぎると、生活習慣病のリスクはぐっと高まります。厚生労働省の調査によると、実際に心筋梗塞などをはじめとする主な生活習慣病の患者数が最も多いのは60代前半で、70代になるとさらに増加傾向にあります。

これは、加齢とともに代謝が落ち、内臓脂肪や血糖・コレステロール値が上がりやすくなるためです。

更年期は生活習慣を見直すチャンスのとき

40代以降は、心や身体に少しずつ変化が出てくる時期。特に女性は「更年期」を迎えることで、ホルモンバランスが大きく変わり、不調を感じやすくなります。

実はこの時期、生活習慣病のリスクも高まりやすくなるので、これまでの暮らし方を見直す大きなチャンスでもあります。

男性にも“体の変わり目”がある

男性も50代を過ぎると、生活習慣病のリスクが一気に高まります。喫煙や飲酒、運動不足の影響で、骨折しやすくなったり、内臓の病気が増えたりする傾向があります。

女性のようにハッキリしたサインが出にくいため、自分では気づかないことも。年に1回は健康診断を受けて、自分の身体と向き合うことが大切です。

実は、20代〜30代に身についた生活習慣が、今の体調に影響していることもあります。たとえば、極端なダイエットや偏った食事、貧血気味だった方は、更年期がつらくなりやすい傾向があります。

“若いから大丈夫”ではなく、今から生活を見直すきっかけにしてみましょう。

生活習慣病の予防や改善に大切なこと

生活習慣病は、毎日の暮らし方を少しずつ見直すことで、予防したり進行をゆるやかにしたりすることができます。特に意識したいのは、次の4つの生活習慣です。どれかひとつだけでなく、バランスよく整えることが大切です。

食生活の改善

毎日の食事は、ごはん・パンなどの主食や、主菜(肉・魚・卵など)、副菜(野菜・きのこ・海藻など)をバランス良く食べることが基本。

野菜や果物はしっかりと、塩分や脂っこいものは控えめにしましょう。

特に、ビタミンB群は代謝を助ける栄養素。サプリメントに頼らず、日々の食事から自然に摂取できる工夫が大切です。

また、食物繊維を多く含む食材を取り入れ、朝・昼・晩のリズムを整えることもポイントです。

適度な運動習慣

ウォーキングや軽い体操など、無理なく続けられる運動を日常に取り入れましょう。有酸素運動に筋トレを少し加えるのがおすすめ。

週2~3回、1日10分からでも十分効果があります。買い物のときに少し遠回りするなど、ちょっとした工夫からはじめましょう。

十分な睡眠と休養

身体を休めることも健康維持には欠かせません。毎日同じ時間に寝て起きるなど、睡眠のリズムを整えましょう。目安は1日7~8時間の睡眠。疲れを感じたら、無理せずしっかり休むことも大事です。

社会とのつながり

人との関わりは、心の健康にもつながります。家族との団らんや、近所の人とのおしゃべり、趣味の仲間との時間も、生活にハリをもたらしてくれます。こうしたつながりは、孤立を防ぎ、認知症のリスクを下げる効果もあるといわれています。

生活習慣病には、食事・運動・睡眠以外にも「飲酒・喫煙」の習慣や、遺伝的な体質や環境要因も影響します。

生活習慣病は「気づかないうちに進行する病気」でもありますが、日々の生活を少しずつ整えることで、確実にリスクを減らすことができます。

自分自身の身体の変化に気づき、食事・運動・睡眠・人とのつながりを大切にしながら、無理なく続けられる健康習慣を見つけていきましょう。

生活習慣病は「誰にでも起こる時代」に

かつては一部の人だけの病気とされていた生活習慣病。しかし今では、「誰にでも起こる病気」として、非常に身近な存在になっています。

女子栄養大学の蒲池桂子先生によれば、現在、70代以上の男性の4人に1人が糖尿病を患っており、女性でも7人に1人が糖尿病と診断されています。

また、高血圧や脂質異常症の薬を服用している方も多く、薬を飲んでいない方の方が少ないというのが現状です。

食生活の乱れが、病気を引き起こす

生活習慣病を引き起こす大きな原因のひとつは、食生活の乱れです。

塩分の摂りすぎや、脂質(中性脂肪・コレステロール)の多い食事、野菜不足、カップ麺や丼、スパゲッティなど炭水化物に偏った食事、ファーストフードの利用頻度の増加など、こういった食事が日常的に続くと、血圧や血糖値、血中脂質が上昇し、動脈硬化や糖尿病などの病気を引き起こしやすくなります。

生活習慣病は、年齢に関係なく誰でもかかる可能性があります。

だからこそ、毎日の食事や生活習慣が未来の健康をつくると考え、「今の暮らしを整えること」が何よりの予防策です。

まずは、塩分・脂質・糖質の摂りすぎを見直し、野菜や豆類、魚を意識的に取り入れた食事に変えてみましょう。“食べるものを変えること”は、“身体を変える第一歩”。

今日から少しずつ、自分と家族の健康のためにできることを始めましょう。

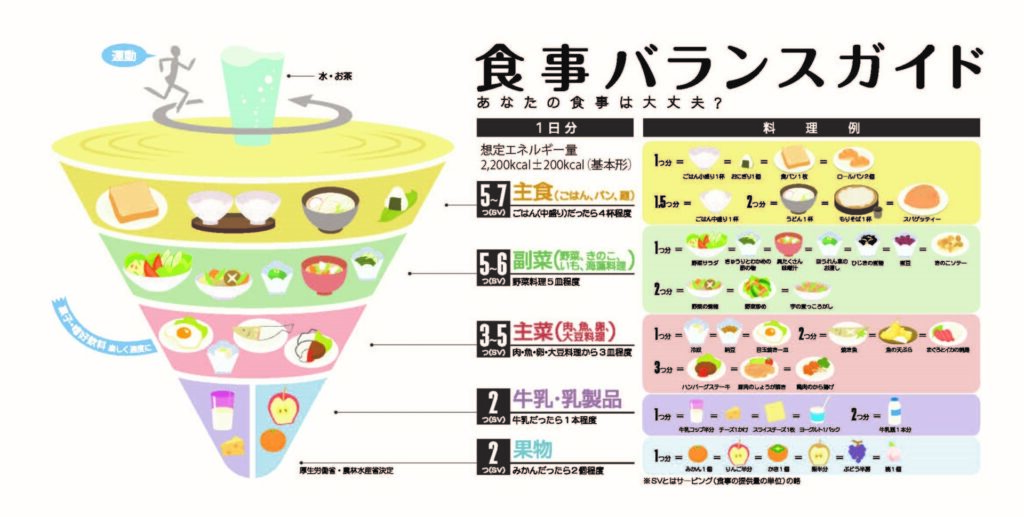

まずは1週間分の食事バランスを洗い出そう

健康のために「食生活を見直そう!」と思っても、何から始めたらいいか迷いますよね。そんなときは、まずここ1週間のご自分や家族の食事内容を思い出して、ざっくりでいいので書き出してみましょう。

たとえば、「朝はパンとコーヒーだけ」「昼はコンビニ弁当」「夜は丼物が多いかも…」など、リアルな日常を書き出してみると、意外と偏っていることに気づくことがあります。

この“見える化”がとても大切。次に、厚生労働省が出している「食事バランスガイド」と照らし合わせて、どんな栄養素や食品が足りていないのかをチェックしてみましょう。

- 野菜は1日350gが目標だけど、ほとんど摂れていない?

- 魚料理が少なく、たんぱく質は肉に偏っている?

- 主食ばかりで副菜や果物が不足している?

といった、日々の食事を“棚卸し”することで、改善点が自然と見えてきます。すべてを完璧に整える必要はありません。

まずは「週に1〜2回は魚を取り入れてみよう」「丼物のときは小鉢で野菜を足そう」など、小さな改善から始めてみましょう。このひと手間が、将来の生活習慣病予防にもつながります。

続けるために大切なこと。無理なく習慣化するコツ

生活習慣病予防に特別なことは必要ありません。大切なのは、「当たり前のことを習慣にすること」です。

食事は毎日3食をきちんと食べる、睡眠時間を確保する、1週間に2日は体を動かす時間を作る、人との会話を楽しむことを基本とし、「できる範囲から」「少しずつ」でOKです。無理なく、自分のペースで生活を整えていきましょう。

まとめ:食事や運動など、健康的な生活習慣で病気を防ごう

生活習慣病は、身近な健康リスクですが、毎日の食事や生活を少し見直すだけで軽減できます。

大切なのは「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」や「続けること」です。特別なことを頑張る必要はありません。

例えば、野菜をもう一皿増やす、調味料の量を控える、ゆっくりよく噛んで食べる――。そんな小さな習慣の積み重ねが、確実に健康を守ります。

自分自身や大切な家族のために、今日からできることを始めてみませんか?

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。