「最近、首や肩がずっと重だるい…」「スマホを見ていると頭が前に出ている気がする」——そんな悩みを抱えていませんか?

その不調、もしかすると「ストレートネック」が原因かもしれません。

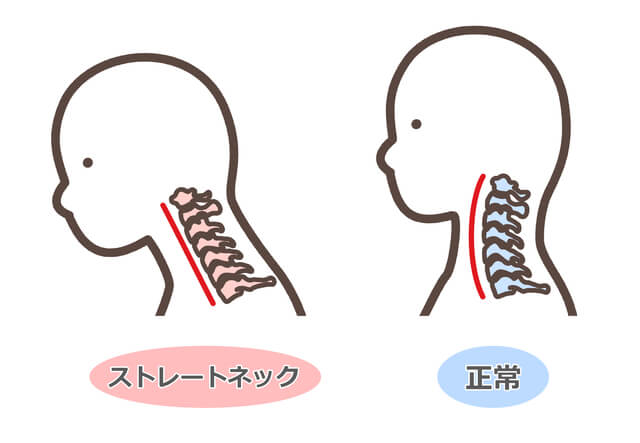

本来、首の骨はゆるやかなS字カーブを描いて頭の重みを分散しています。しかし、スマートフォンやパソコンの長時間使用など、日常の姿勢のクセによってこのカーブが失われてしまうと、身体にさまざまな負担がかかるようになります。

この記事では、ストレートネックとはどんな状態か、なぜ問題になるのかといった基本情報から、見た目で簡単にできるチェック方法、放置すると現れる可能性のある症状、そして対処法までをわかりやすく解説します。

ストレートネックとは?どんな状態なのか

本来、人間の首の骨(頚椎)は前方に向かってゆるやかなカーブを描いており、このカーブが頭の重さを分散し、首や肩への負担を軽減しています。

ところが、このカーブが失われてまっすぐになった状態を「ストレートネック」と呼びます。カーブがなくなると、頭の重さを支える力が首や肩に直接かかってしまい、さまざまな不調の原因となります。

ストレートネックは「スマホ首」とも言われます。前かがみで長時間スマートフォンを見ることで、頚椎のカーブが失われやすくなるためです。スマホに限らず、ノートパソコン作業や書き物など、前傾姿勢が続く環境では誰でも起こりやすくなります。

印象としてはストレートネックは若干女性に多い印象です。

その理由としては、女性は首が細く筋力も男性に比べて弱い傾向があり、同じ重さの頭を支えるには負担がより大きいためです。

年代で見ると、もともと中高年層が多いですが、近年は20〜30代の若い世代でも「肩こりや首こりがつらい」と相談される方が増えています。

「スマホ首」という言葉が浸透したことで、受診や相談がしやすくなった影響もあるでしょう。

なぜS字カーブが失われると問題なのか?そのメカニズム

頚椎の自然なS字カーブが失われると、首のクッションである椎間板に過剰な圧力がかかります。その結果、通常は加齢とともにゆっくり硬くなる椎間板が、40〜50代よりも若いうちから硬化することもあります。

これにより首や背骨全体の柔軟性が低下し、肩こりや腰痛などの不調につながります。

さらに、首の後ろと頭の境目にある筋肉(後頭下筋群)が固まりやすくなり、首後ろの神経(大後頭神経)を圧迫することで肩こりや頭痛が起こりやすくなります。

見た目にも猫背やあごが前に出た姿勢になりやすく、姿勢の印象が変わることもあります。また、三半規管への影響でめまいを感じる方も少なくありません。

ストレートネックが引き起こす可能性のある症状

ストレートネックとは、首の自然なカーブが失われた状態で、首や肩の筋肉に過度な負担がかかることを指します。

その結果、肩こりや首こり、頭痛、眼精疲労だけでなく、めまいや手のしびれ、集中力の低下など、さまざまな不調が現れることがあります。放置すると症状が慢性化し、日常生活に支障をきたす場合もあるため、早めの対策が大切です。

慢性的な首・肩こりや頭痛が続いている人は注意

首や肩の筋肉が常に緊張した状態になると、こりや痛みが慢性化しやすくなります。特に長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で姿勢が崩れていると、症状がさらに悪化することがあります。

自律神経の乱れやめまい、しびれを感じることも

首周りには自律神経や血管が集中しており、筋肉や骨のバランスが崩れるとこれらが圧迫され、全身に影響を及ぼすことがあります。めまいや手足のしびれ、動悸、疲労感などとして現れ、日常生活のパフォーマンスに影響することもあります。

ストレートネックは特にデスクワークの方に多い症状です。頭がわずか15度前に傾くだけで頚椎への負担は約2倍になるため、できるだけ下を向かない姿勢を心掛けることが大切です。

パソコンやスマホを見るときは、画面の上端が目線の高さになるよう調整するとよいでしょう。また、30分に1回は姿勢を変え、トイレに行く、水を飲むなど軽く体を動かすことも効果的です。

見た目でわかる!ストレートネックの簡単チェック方法

ストレートネックは、スマホやパソコンの使いすぎなどが原因で首がまっすぐになってしまう状態です。

首や肩が凝りやすくなるだけでなく、頭痛やめまいなどの原因にもなるため、早めのケアが大切です。

ここでは、自分で見た目をチェックするだけで簡単にできるストレートネックのチェック方法をご紹介します。

簡単にできるストレートネックのセルフチェック

壁を使った簡単な方法で、あなたの首の状態をチェックしてみましょう。

- 壁に「かかと」「お尻」「背中(肩甲骨)」をぴったりつけて自然に立ちます。

- そのままの状態で、後頭部が壁についているか確認します。

後頭部が壁についている場合、正常な状態です。一方、後頭部が壁につかない場合は、ストレートネックの可能性があります。無理に頭を壁につけようとすると、正しい判定ができません。あくまで「自然に立った状態」でチェックすることが大切です。

首を左右に回しにくい、後頭部と首の境目が凝って押すと痛い、普段からあごが上がりやすく猫背気味、などに心当たりがある場合は、ストレートネックの可能性があります。

ストレートネックは病気ではなく『状態の名称』なので、改善は十分可能です。ポイントは筋肉のバランスを整えることです。

固まった筋肉をほぐす、弱くなっている筋肉(特に首の前側)を鍛える、胸椎や骨盤など姿勢の土台から見直す、猫背や反り腰がある場合はそれも合わせて整えることで、自然と首のカーブが回復し、ストレートネックが改善されるケースは多くあります。

ストレートネックは「習慣の積み重ね」で改善できる

ストレートネックは病気ではなく、日々の姿勢や生活習慣の積み重ねから生まれるものです。だからこそ、正しい習慣を意識すれば改善も十分に可能なんです。

長時間のスマホ操作やデスクワークで前傾姿勢になりがちな方は、まず日常の姿勢を整えることが第一歩です。

こまめに首と肩を動かす

30分に一度は肩や首を回したり、軽くストレッチをするだけでも、負担のリセットにつながります。ストレートネックの改善には、固まった首や肩周りの筋肉をほぐし、本来のS字カーブを取り戻すことが大切です。

日常の合間に取り入れられる簡単なストレッチを続けることで、首の可動域が広がり、姿勢改善にもつながります。血流が滞らないように、ちょっとした動きを取り入れるだけで首まわりの硬さが和らぎ、猫背予防にも効果的です。

<首と頭の境目をほぐすストレッチ>

- 指を首の後ろに当て、耳の後ろにある出っ張った骨(乳様突起)の少し下にあるくぼみに指を置く。

- 軽く押さえながら、首を上に向けたり下に向けたりと動かす。

- ゴリゴリとした硬さを感じる方も多く、その部分をやさしくほぐす。

目安は20~30回程度。ただし、人によっては頭痛やしびれが出ることもあるため、強すぎない「気持ちいい」程度にとどめるのがポイントです。

セルフケアや運動を継続することで、多くの方が 3か月ほど で「姿勢が良くなってきた」と実感できています。症状の重さや年齢によって個人差はありますが、続けることで首や肩の不調が和らぎやすくなります。

あごを引いて姿勢を整える習慣

頭が前に出ていると首に大きな負担がかかります。意識的に“あごを軽く引く”だけで、首の自然なカーブを保ちやすくなります。特に仰向けで寝たときに頭が持ち上がってしまう方は、首の前の筋肉が使えていない可能性があります。

<あごを引いてつむじを伸ばすストレッチ>

- 仰向けに寝る、もしくは立った姿勢で背筋を伸ばす。

- あごを軽く引き、つむじを上へ引き上げるように意識する。

- 首の後ろ側がスッと伸び、自然なカーブを作るような感覚を味わう。

この動きを取り入れることで、まっすぐになっていた頚椎に自然なカーブが戻りやすくなります。ストレートネック改善は「固まった部分をゆるめて、足りない部分を使う」ことの繰り返しがポイント。

椅子に座るときや立ち姿勢で、背中をまっすぐに伸ばしてあごを少し引く意識を持ちましょう。無理のない範囲で、毎日少しずつ続けていくことが大切です。

猫背を改善する習慣

ストレートネック改善のためには、土台となる背中の丸まり(猫背)を改善することが必要です。猫背は胸椎の柔軟性低下が大きな原因です。胸椎をしっかり伸ばすことで背中が自然に伸び、猫背の改善につながります。

<胸椎を伸ばすストレッチ>

- 椅子に座り、背もたれ上端に肩甲骨の下あたりが当たるように座る。

- 両手を頭の後ろで軽く組み、背もたれに背中をゆっくり預けるように反らせる。

- 胸を開き、背中の丸まりを心地よく伸ばす。その状態で呼吸を繰り返す(3〜5呼吸程度)。

ストレートネックがつらい時はどこに相談すべき?

症状が強く出ているときは、まず整形外科を受診するのが基本です。ただし、病院によっては軽度のケースでは湿布や薬の処方のみで終わることもあります。姿勢そのものを改善したい場合には、理学療法士がいるクリニックや、国家資格を持つ整体・治療院で専門的なサポートを受けると安心です。

セルフケアを行う際のポイントは「やさしく、心地よいと感じる範囲」でとどめること。

首のまわりには自律神経など繊細な神経が集まっており、強く押したりゴリゴリもみほぐしたりすると、一時的に楽になったように見えても、その後に痛みやしびれを招くことがあります。

痛みを伴うほど強い刺激は避け、違和感や強い症状が出た場合は、早めに専門家に相談するようにしましょう。

まとめ:首の不調を感じたら、まずは見た目からチェック

ストレートネックは、スマホやパソコンを長時間使う現代人に増えている“新しい体の悩み”です。

まずは自分の首の見た目や姿勢を確認することが第一歩。鏡でチェックしたり、簡単なセルフケアを取り入れることで、早めの改善につながります。

違和感や肩こりがある場合は、専門家に相談しながら見た目と健康の両方を整えていきましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。