「限られたスペースしかないけれど、家族みんなが快適に暮らせる家って、どうすれば実現できるんだろう?」

このように、狭小土地や、住宅のスペースが限られているという悩みを抱えている方は少なくありません。

しかし、諦める必要はありません。大切なのは、「スペパ(スペースパフォーマンス)」という考え方。つまり、限られた空間を最大限に活用し、家族全員が心地よく過ごせる住まいを実現することです。

この記事では、狭小住宅でも諦めずに、家族みんなが快適に暮らせる家づくりの秘訣を、具体的なアイデアや事例を交えながらご紹介します。

狭小住宅でも快適な家づくりは可能

都心部を中心に増加している狭小住宅。限られたスペースでの生活は、工夫次第で驚くほど快適になります。

公益財団法人東日本不動産流通機構が発表した「首都圏不動産流通市場の動向」によると、2024年の中古マンションにおける成約物件の平均専有面積は63.60㎡となっており、成約物件㎡単価は76.88万円と12年連続で上昇、12年前の2倍という価格高騰が続いています。

狭小住宅でも快適に暮らすためには、「スペースパフォーマンス」の高い間取りや収納を考慮することが重要です。家族みんなが笑顔で暮らせる快適な家づくりに欠かせない、「スペースパフォーマンス」とは一体どのようなものなのでしょうか?

スペースパフォーマンス(スぺパ)とは?

スペパ(スペースパフォーマンス)とは、限られたスペースを最大限に活かし、効率的に使うための考え方です。特に、日本の住宅事情のように、居住空間が限られている場合に重要となります。

スペパを意識することで、家族全員が快適に過ごせる住まい作りが可能になります。スぺパの考え方として、どのような点が重要となるのか、詳しく見ていきましょう。

空間の有効活用

日本の住宅事情では、限られたスペースをいかに有効活用するかがポイントです。狭いからと諦める前に、発想を転換してみましょう。たとえば、壁一面を収納スペースとして活用することで、床に物を置かずに済み、空間を広く見せることができます。

必要な時だけ広げて、使わない時はコンパクトに収納できる折りたたみ家具は、空間を有効活用する強い味方です。また、階段下や、家具の隙間など、今まで見過ごしていたデッドスペースも、収納やディスプレイの場として活用できます。

機能性と快適性の両立

スペパを考える上で、見た目の美しさだけでなく、日々の生活動線や使い勝手を考慮した間取りにすることが大切です。キッチンからダイニング、洗濯機から物干し場など、日々の生活動線を考慮した間取りにすることで、家事の効率がアップします。

また、家族構成やライフスタイルに合わせて、必要な機能と快適性をバランス良く配置することで、全員が満足できる空間を作れます。使う場所に収納スペースを設けることで、物の出し入れがスムーズになり、整理整頓もしやすくなります。

将来を見据えた柔軟性

家族構成やライフスタイルは、時間の経過とともに変化していくものです。将来を見据えて、間取りや収納を柔軟に変更できる設計にしておくことが重要です。

可動式の間仕切りを使えば、部屋の広さや用途を自由に変えることができます。収納する物や量に合わせて、棚板や引き出しの位置を自由に変えられる収納システムを取り入れることで、常に最適な収納スペースを確保できます。

近年、都市部を中心に住宅の狭小化が進む中で、スペパの重要性が高まっています。コストパフォーマンス(コスパ)がお金に対する価値を最大化するのに対し、スペパは空間に対する価値を最大化することを目指します。

限られたスペースでも、工夫次第で快適で豊かな暮らしを実現できるという考え方が、多くの人に支持されています。スペパは、単に物を収納するだけでなく、家族全員が快適に、そして長く住み続けられる空間を作ることを目指す言葉です。

スペパを最大限に!快適空間づくりの3つのSTEP

スぺパを考える際にはまず何から考慮すればよいのでしょうか?

今回は、中古マンションのリノベーションを例に、スぺパを最大限に生かす、快適空間づくりの3つのSTEPをご紹介していただきます。

STEP1:理想の暮らしを明確にする – 家族構成とライフスタイル分析

まず、現在の住まいの不満点や改善したい点を洗い出し、家族それぞれの理想の暮らしを具体的にイメージします。家族構成やライフスタイルを考慮し、必要な部屋数や間取り、収納量などを明確にしていきます。下記の情報を整理することで、理想の暮らしや、家づくりの方向性が見えてきます。

- 家族構成や同居者:そこで暮らす人の人数や年齢、性別など

- ライフスタイル:趣味、仕事のスタイル、生活リズムなど

- 理想の暮らし:どのような空間で、どのように過ごしたいか

スペパの高い空間設計には、使う人の目線で考えることが欠かせません。たとえば、住む方の身長やライフスタイルに合わせて、収納や家具の高さを調整したり、家事動線を考慮して収納スペースを配置したりすることで、使い勝手の良い空間を実現できます。

STEP2:趣味と収納をセットで考える – 趣味と物量のヒアリング

次に、家族それぞれの趣味や好みをヒアリングし、空間に個性を反映させます。家族それぞれの趣味や持ち物の量を丁寧にヒアリングし、空間に個性を反映させます。

趣味の道具が散乱していると、日々の満足度が低下する要因になりかねません。趣味の道具の最適な収納場所や、好みのインテリアスタイルなどを考慮し、あなたらしい理想の空間づくりを目指しましょう。

若い世代は生活スタイルや必要な収納量が変化していく可能性が高く、50代以降は家事の仕方や趣味趣向が定まっている方が多いという特徴があります。

ただ、人によって趣味や必要になる収納量はさまざまです。ヒアリングだけでなく、実際にお住まいを訪問し、生活スタイルや持ち物の量などを確認することが重要になります。趣味の道具やコレクションなど、持ち物の量や種類を把握し、最適な収納スペースを計画していきます。

STEP3: 未来を見据える – 家族構成の変化に対応できる柔軟性

最後に、将来的な家族構成の変化を考慮し、間取りや収納を柔軟に変更できる設計を取り入れます。子供の成長、独立、親との同居など、ライフステージの変化に対応できる空間づくりを目指しましょう。

たとえば、間仕切りや収納を自由に動かせるようにするなど、将来を見据えることで、長く快適に住み続けられる住まいになります。

老後の生活や家族構成の変化を考慮し、可変性のある空間にしておくことは重要です。段差の解消や手すりの設置など、将来を見据えたバリアフリー設計を取り入れたり、子供部屋を書斎や趣味室に変更できるようにするなど、多目的に使える空間を確保しておくと便利です。

スペパを最大化する間取りのアイデア

狭小住宅でも諦める必要はありません。立体的な空間設計やデッドスペースの有効活用、そして高さの最適化など、さまざまな工夫を取り入れることで、スぺパの高い住まいを実現することができます。

ここからは、限られたスペースを最大限に活用し、快適な住まいを実現するための間取りアイデアをご紹介します。

空間を立体的に捉える

狭小住宅では、床面積が限られるため、縦の空間を上手に活用することが求められます。

たとえば、床下収納を設けて収納スペースを確保したり、ロフトを作って趣味の空間として活用したりすることで、暮らしやすさが大きく変わります。また、吹き抜けを取り入れることで、狭さを感じさせない開放的な空間を演出することもできます。

家づくりを考える際、多くの人がまず「間取り」を気にします。しかし、特に狭小住宅では、単に平面的な間取りを考えるだけではなく、「立体的な空間設計」が重要になります。限られたスペースを最大限に活かすためには、縦の空間をどう使うかを意識することがポイントです。

しかし高すぎる収納スペースは、踏み台を使わないと物が取り出せず、かえって使い勝手が悪くなることがあります。使用頻度の高い物は、手の届きやすい場所に収納するなど、使いやすさを考慮した設計が必要です。

使われていないスペースを有効活用する

スペパを考える上で重要なのは、「使われていない空間」を見つけて有効活用することです。これにはデッドスペースだけでなく、子どもの巣立ちなどライフスタイルの変化によって使われなくなった部屋も含まれます。使われていない空間があるということは、空間を有効活用できていないということ。

スペパを考える際は、一部分の空間だけでなく、住まい全体を考慮することが重要です。「使われていない空間」が出てきたら、家がライフスタイルに合わなくなってきた、ということ。この空間を有効活用するために住まい全体を見直しましょう。

高さや配置の最適化で快適な暮らしを

「せっかく収納を作ったのに、使いづらくて結局活用できない…」そんな悩みを防ぐためには、家具や収納の高さを、使用者の身長や用途に合わせて設計することが重要です。

たとえば、キッチンの棚はよく使うものを手の届く高さに配置し、あまり使わないものは上部収納に収めるなど、使いやすさを重視した工夫が必要です。

その他にもファミリークローゼットは、一見収納力が高いように思えますが、扉を閉めるというアクションがなくなるため、整理整頓が苦手な方は、かえって物が散乱してしまうことも。自分たちの生活習慣をよく理解し、最適な収納方法や間取りを選ぶことが重要です。

スペパに優れた間取り事例

実際のLOHAS studioの事例を参考に、スペースパフォーマンスに優れた間取りのアイデアを探っていきましょう。あなたの理想の家づくりのヒントが見つかるかもしれません。

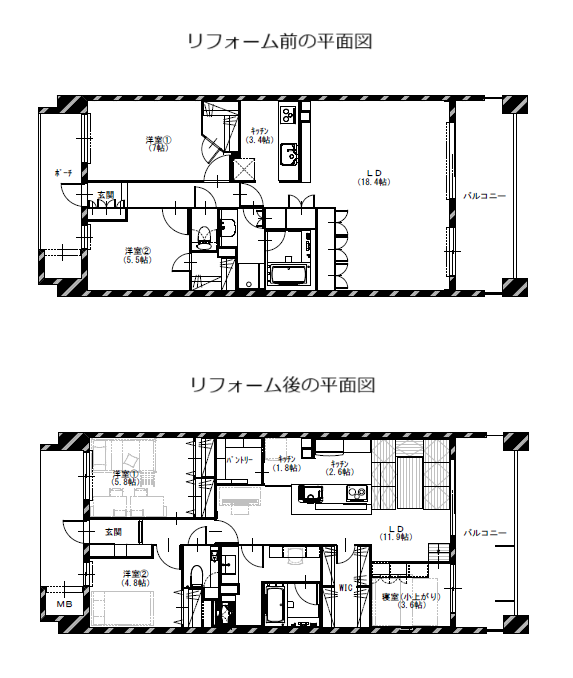

「使う場所で、使う人が使いやすく」を叶えた、5人家族の家

3人のお子さんがいる5人家族の事例を紹介します。

5人では手狭に感じ住み替えも検討したものの、立地の良さなど今以上の物件が見つからない中で、LOHAS studioの提案プランを見てフルリノベーションという選択をされました。

「使う場所で、使う人が使いやすく」をコンセプトに、子供部屋と収納を新設し、リビングには収納付きベンチを設置。キッチンと繋がるベンチは、お子様のお手伝いにもぴったりです。狭さを感じさせない回遊性のあるLDKは、家族の会話が弾む空間に生まれ変わりました。

こちらの事例では、「使うものを、使う場所に」というコンセプトを重視しています。リビングダイニングには収納を兼ねたベンチを造作。キッチンから繋がる階段状のステップには、スマホの充電器などの小物を、ベンチ下の空間は普段使わない大型のストック品などを収納できるスペースとして活用しています。ウォークインクローゼットやパントリーなど各所にまとまった収納スペースを設けるだけでなく、ベンチや階段などの空間を有効活用することで、デッドスペースを減らし、立体的な収納を実現しました。

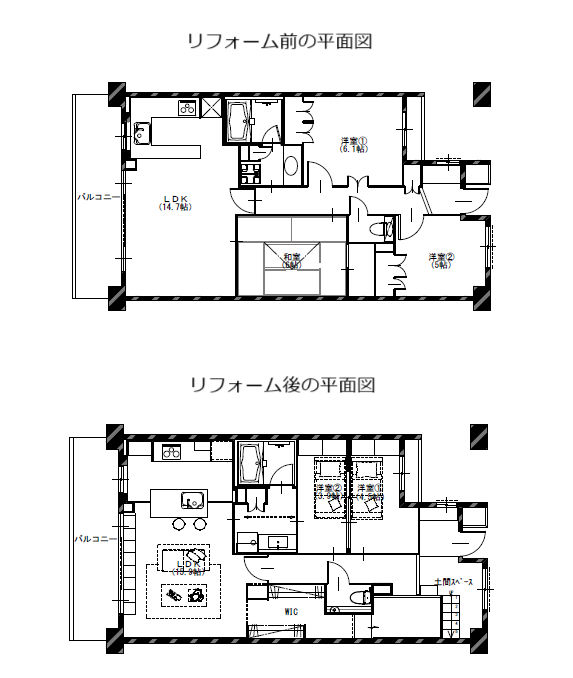

case2 限られた空間を最大限に。ロフト付き土間収納が叶える、ゆとりある暮らし

2つ目の事例は、お子様が独立され、ご夫婦での過ごしやすさを追求したリノベーション物件です。

既存の3LDKを2LDK+収納へと大胆に変更しました。寝室はスライドドアで可変性をもたせ、水回りの回遊動線や2列型キッチンで快適な生活を追求しています。

特徴的なのは、玄関横に設けた土間収納。魅せる収納と隠す収納を両立し、更に広い土間があることでメンテナンスも可能なこの空間は、趣味を大切にするご夫婦にぴったりです。収納はアイテムごとに集中させ、洋服はウォークインクローゼット、趣味のものは土間収納、ストック品はそれぞれの場所へ。

ウォークインクローゼットは家の中心に配置し、アクセスしやすいように工夫されています。生活スタイルが確立している年代だからこそ、その「型」に合わなかった部分を解消することでより快適な暮らしを実現しています。

収納は、アイテムごとに集中させるのが基本です。洋服なら洋服、趣味の物なら趣味の物というように、カテゴリー分けして収納しましょう。

ただし、配置場所は使う場所に合わせて分散させるのがポイントです。例えば、ウォークインクローゼットは、洗濯物を干す場所や家族全員がアクセスしやすい家の中心付近に設けると便利です。

お子様の物は、小さいうちはファミリークローゼットにまとめて収納し、成長に合わせて個別に収納スペースを設けるのがおすすめです。そうすることで、お子様は自分で管理する力を養うことができます。

まとめ:スペパで理想の住まいを実現

本当に快適な空間とは、単に広く見せることではなく、「使う人の目線」で設計された空間です。

たとえば、アイロンや掃除道具などの使用頻度の高いアイテムが、自然に手の届く場所に配置されているかどうかで、家事のしやすさは大きく変わります。

「この動線で生活したときに、どこに何があれば便利か?」を具体的にイメージしながら空間をデザインすることが、スペースパフォーマンスの高い住まいをつくるカギとなるのです。

狭小住宅だからこそ、平面だけでなく縦の空間を最大限に活用し、暮らしや性格に合った空間づくりを意識することが、快適な住まいづくりへの第一歩となります。

スペパを最大限に活かすには、専門的な知識と経験が不可欠です。特に立体的な空間設計は、プロの力を借りることで、より快適で機能的な住まいを実現できます。スペパを意識した空間設計で、より快適で豊かな暮らしを叶えましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。