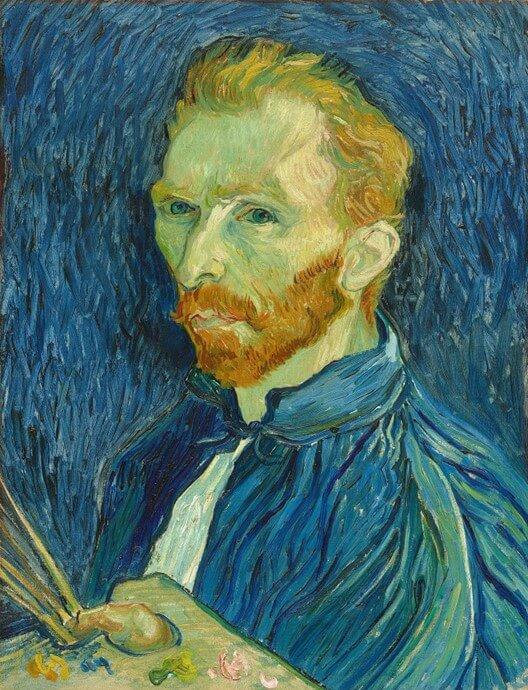

美術の中でも聞いたことの無い人がいないほどの人気なフィンセント・ファン・ゴッホ。生前は絵が売れず、30代という若さで亡くなったフィンセント・ファン・ゴッホですが、残された作品や生前に弟へ宛てた手紙により、作品と人生が伝説のように語られていきました。論評も多く記され、画家や美術史家だけでなく、宗教に悩み、精神病を抱えながら絵を書き続けた人生は、宗教学、社会学、医学のなど幅広い学問分野からも研究が行われています。

そんなフィンセント・ファン・ゴッホの作品の中で次世代の画家にも影響を与えたものが鮮やかな色彩です。その色彩を中心にゴッホの作品について見ていきましょう。

ゴッホと黄色と青色

フィンセント・ファン・ゴッホの作品ではひまわりのように黄色のイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。この《ひまわり》は1987年に安田火災海上保険(現損保ジャパン日本興亜)が当時53億円で購入したことでも有名です。

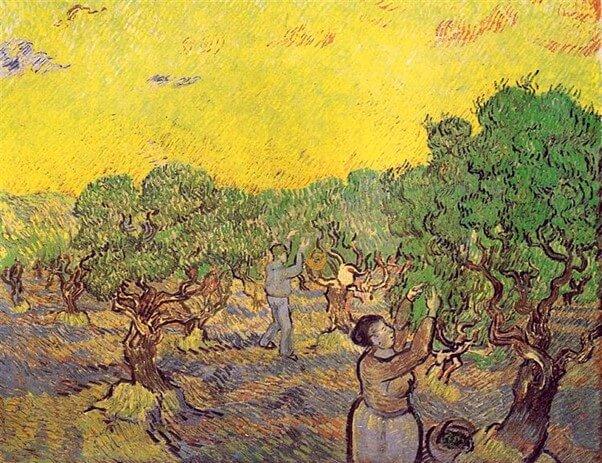

15本のひまわりはもちろん、背景も黄色、床も黄色、鉢も黄色となっています。フィンセント・ファン・ゴッホが制作の中で大きく拘っていたのは色彩でした。特に黄色と青色を用いた絵を多く作っています。実際に見える色とは異なる色使いをしたことが新しい絵画手法でした。分かりやすいのは次の絵です。

空は本当にこのように黄色に見えるでしょうか。そして、地面は恐らく芝のはずですが、青色に描かれています。フィンセント・ファン・ゴッホは実際に見える色ではなく、原色に近い色彩を厚く塗って作品を仕上げていきました。

ゴッホの画家人生 失恋とキリスト教と

1853年にオランダで生まれたフィンセント・ファン・ゴッホ。27歳から画家活動を始め、33歳からフランスに移りました。

フィンセント・ファン・ゴッホは牧師の子で、裕福な家庭で育ちました。小さい頃から絵を描くことが好きでした。16歳から叔父の紹介で美術商会社での仕事を得て、働きに出ていましたが、20歳でロンドン支社の転勤時に失恋を経験します。失恋による孤独から、キリスト教への信仰を強め、牧師を志していきます。

しかし、キリスト教の伝道師養成学校の受験には失敗し、炭鉱町に出て個人で伝道活動をするも上手くいきませんでした。そして27歳の頃、画商の弟テオから生活資金の援助を受けながら、炭鉱所で働いていた際、周囲の景色や人物に興味を持つ様子に、弟テオは画家として生計をたてるのはどうかとすすめます。

そうしてフィンセント・ファン・ゴッホは画家活動を始めます。活動の初期は、庶民の貧しい生活を描いた作品を残していました。

「暗示的色彩」の探求

初期は暗い色味の作品を描いていましたが、印象派の画家や日本の浮世絵などに影響を受けつつ、次第に黄色を中心に明るい色味の作品を作り始めました。原色に近い明るい黄色や青色を中心に用いており、フィンセント・ファン・ゴッホ自身はその色使いを「暗示的色彩」と呼んでいました。

「のちにこうした探求をもっと推し進めることになったときには、種蒔く人の絵はつねにこの部類の最初の試みになるだろう。(中略)これは、だまし絵の写実的な見地に立てば、部分的には本物に忠実ではない色彩ということになるのだが、しかし何らかの感動の気質の熱さの暗示的色彩なのだ」(ゴッホ書簡集より)

この《種蒔く人》では、空は青色ではなく黄色、畑は黄色や緑ではなく青色で描かれています。「感動」を伝えるため、実際の色ではなく「心を暗示するような色彩」を試みたということです。太陽の美しさ、太陽によって輝くように見えた畑の美しさ、その感動を伝えるための大胆な色使いを行ったということですね。

フィンセント・ファン・ゴッホは生前に売れた絵は一枚しかなく、弟テオから生活資金の援助を受けつつ作品を描き続けました。弟とは日常や作品内容について手紙を交わし続けていました。手紙はゴッホの絵を読み解く重要な資料とされ、書籍化もされています。日本では、小林秀雄さんが「ゴッホの手紙」という評論を書いており、フィンセント・ファン・ゴッホの手紙はひとつの「文学」と評しています。

精神病の中で…

フィンセント・ファン・ゴッホの名作は1888年〜1890年に生まれています。フィンセント・ファン・ゴッホは画家ポール・ゴーギャンを尊敬しており、1888年には「黄色い家」をアトリエとして借り、ゴーギャンとの共同生活が始まりました。(ゴーギャンについては前回コラム『人の孤独と虚しさと… 大作《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》ポール・ゴーギャン 【西洋美術史④】』にて)

フランスのアルルに家を借りてポール・ゴーギャンとの共同制作を行った

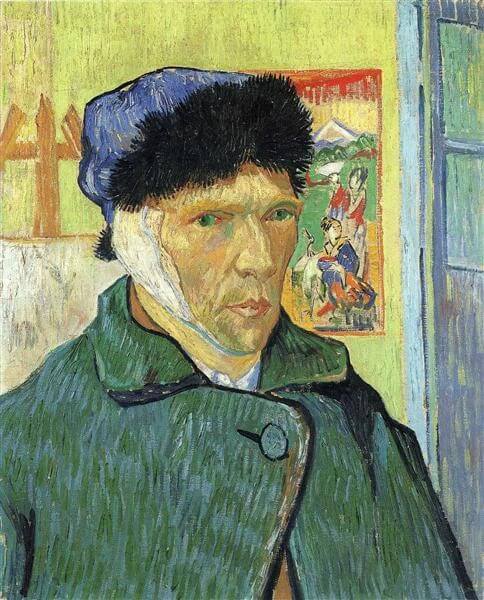

しかし2人の関係は長く続かず、性格や金銭の面での口論を重ね、2ヵ月で2人の共同生活は終わりとなりました。その際、フィンセント・ファン・ゴッホは自分の耳を切り落とす事件を起こしています。意識を失い、事件時は精神錯乱状態でその記憶はなかったとのことです。

事件後は、1889年からは精神病院に入りました。部屋の窓や散歩で見た風景を描いています。そのころに描いた作品に《星月夜》があります。

フィンセント・ファン・ゴッホは、ぐるぐるとした夜空と糸のようになった杉の木を描きました。なぜこうした抽象的な形に拘ったのかは現在も研究・議論されていますが、夜景の美しさを伝え、そして見る人を夜景の中に引き込んでいくことは確かでしょう。

自分の見たものを信じること

フィンセント・ファン・ゴッホは1890年ピストル自殺で亡くなったといわれています。本当に自殺だったかは現在諸説ありますが、1890年、37歳で亡くなったことは事実です。生前売れた絵はこちらの絵だけでした。

しかし、次世代の画家たちはフィンセント・ファン・ゴッホの作品に注目しており、そして死後に手紙も公開されていく中で、作品の価値は上がっていきました。その人生はもはや伝説として語られるようになっていきます。

「自分自身の色調の調和から、自分のパレットの色から出発せよ。自然の色から出発するな」(ゴッホ書簡集より)

こんな言葉を残していたフィンセント・ファン・ゴッホですが、「自然の色」とは一体何でしょうか。例えば、虹を見て7色と見る日本人ですが、世界では2色や3色と見る方もいます。同じものを見たとしても、他の方と自分が同じ色を感じ取っているかはわかりません。同じ青空でも、明るい気持ちで見上げた空と、落ち込んだ気持ちで見上げた空では違った色に見えるはずです。

「彼は見たいように見たのである」(小林秀雄『ゴッホの手紙』)

フィンセント・ファン・ゴッホは自然と触れ合う中で起きた自分の感情を大事にし、それも含めて色味を決めたのです。小林秀雄さんが評するように、人の見方ではなく「見たいように見た」、自分が見たものは自分だけのかけがえないものと信じた方だったのです。