20世紀前半の美術界で革命を起こしていったアンリ・マティスとパブロ・ピカソですが、もう一人大きく美術を変えた人物はマルセル・デュシャンです。

絵の描き方に新しさをもたらしたそれまでの画家たちに対し、マルセル・デュシャンはポスターに落書きしたり、買い物で購入したものを展示したり、そして自身は図書館の司書をしたり、チェスの名手となったりと不思議な芸術家です。

現代の美術を分かりにくいものにした人物といえますが、誰よりも美術について考え、問いかけ続けた人物といえます。

今回はマルセル・デュシャンの作品と人生を見ていきます。

1.思わず「これはアートなのか?」と言いたくなる作品を作るマルセル・デュシャン

マルセル・デュシャンはフランス出身の美術家です。

生涯制作した作品は数百点ほどですが、15万点作品を制作したパブロ・ピカソとも並ぶ20世紀最大の芸術家といわれています。作品数は少ないにもかかわらず、一つひとつの作品やマルセル・デュシャンの行動一つひとつが物議を醸すものであったからです。

特に知られているのはこちらの《泉》(1917年)です。後半でも改めて説明しますが、マルセル・デュシャンは購入した小便器に自分ではないサインを入れただけの作品を発表していました。それまでの美術作品を覆すような作品を発表していきます。

2.美術なのに作品の見え方に興味がない?

初期のマルセル・デュシャンは水彩の風景画などの絵を描いていました。母方の祖父が画家・彫刻家であり、家系全体としても文化活動の好きな裕福な家の生まれです。7人兄弟の3男でしたが、兄弟には他にも3人が画家や彫刻家、印刷業と美術に関わっています。

マルセル・デュシャンが本格的に絵に取り組んだのは14歳です。美術様式を学び、次第にパブロ・ピカソと同じくキュビスムの手法で作品を制作するようになりました。こちらの1912年に制作した《階段を降りる裸体No.2》は、1913年にアメリカのニューヨークで行われた「国際近代美術展」でも発表され注目された作品です。

しかし、キュビスムの手法を行う画家たちと思想を同じにしていた訳ではありませんでした。マルセル・デュシャン兄弟の家にはキュビスムの画家たちが集まり、作品の見え方について討論を重ねることもありました。しかし、マルセル・デュシャン自身がその討論に興味を持たず、あまり参加していませんでした。

マルセル・デュシャンは美術の楽しみ方を視覚ではなく、考え方であると見ていました。もちろんパブロ・ピカソなどその前の画家たちも、新しい手法や制作のストーリーにこだわっていましたが、最終的な作品は絵のように視覚で楽しむ作品でした。しかし、マルセル・デュシャンは絵を描くこと自体、視覚で楽しむこと自体を否定し始めます。絵画の制作を1912年ごろから辞め、考え方だけで楽しむ作品を作っていきます。

3.既に作られたものを芸術と考えた「レディメイド」

マルセル・デュシャンは哲学書を愛読し、1913年からは図書館で司書を始め、生活費を稼ぎます。司書として勤務しつつ、図書館で数学や物理学などの本を好んで読んでいました。

そして「レディ・メイド」と呼ばれる作品を制作するようになります。これは「オーダー・メイド」の対義語です。発注されて制作される一点限りの製品「オーダー・メイド」ではなく、既に作られた製品「レディ・メイド」ということです。冒頭で説明した《泉》もその1つですが、他にもこんな作品があります。

これらは購入した商品にサインを入れているだけという作品です。美術品が視覚で楽しむということを否定するためにも、マルセル・デュシャンは自身が興味関心がないものを購入して展示するということを始めました。美術館に急にこんな作品が展示されていたらきっとすごく注目され、議論になりますよね。冒頭でも紹介した《泉》は特に賛否を起こした作品です。

小便器が展示されることも驚きではあるのですが。サイン「R.MUTT」というサインも問題でした。これは「リチャード・マット」さんのサインで、マルセル・デュシャンは展覧の運営団体に「女友達が出展した」と手紙を送っていました。しかし、これは完全にウソで、「リチャード・マット」は架空の人物だったのです。挑発的な作品ともいえますし、「作者とは何か」に問いを投げたともいえるでしょう。

他には、安いモナリザのポスターを購入し、少し落書きしただけの作品も残しています。

一つひとつの作品が「これは美術なのか?」「これは芸術なのか?」と疑問を抱かせるようなものばかりです。マルセル・デュシャンは1915年から1923年まで、第一次世界大戦から逃れるためにもアメリカに滞在していましたが、こうした皮肉的な作品は保守的なヨーロッパよりもアメリカの風土だったからこそ、できたものでもあるでしょう。

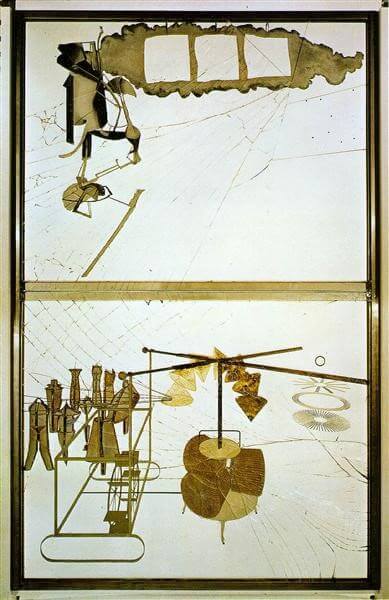

1923年には作品《大ガラス》を発表しています。これは図書館の司書の際に学んだ数学や物理学を活かしつつ8年かけて制作されました。2つのガラスパネルを使って制作されており、職人的な技術や物理学、言語学的な要素が集約された作品でした。そしてこの《大ガラス》を発表した36歳を境に制作を辞め、なんとチェスの選手となります。

4.チェスの名手として活躍?

マルセル・デュシャンは小さい頃から家族でチェスをすることが好きでした。アメリカ滞在中の1919年にニューヨークのチェス・クラブに入会すると、毎晩チェスをしました。

1923年にヨーロッパに戻ってからは、芸術家を退き、チェスに本格的に取り組むようになります。その実力はフランス代表として国際大会に出場するほどでした。1933年のイギリスでの世界大会出場を機に、世界チャンピオンの夢は諦めたといわれますが、その後もチェスへの情熱は続いていました。

しかし、このチェスがマルセル・デュシャンの最後の仕事に関わってきます。

5.芸術家はいつ評価されるのか《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》

マルセル・デュシャンはチェスの選手として活躍した他、1930年代からは画商へのコンサルタント業や、展示会のデザイナーなどで生活しており、芸術家としての仕事からは離れたと見られていました。そして、1968年に亡くなりました。

しかし、マルセル・デュシャンは遺書を残しており、その遺書にはニューヨークの14番ストリートにあるアトリエにある作品をフィラデルフィア美術館に寄贈するとあったのです。

この作品は《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》という作品で、なんと芸術家から遠ざかっていたとされていた1944~1966年の約20年間でこっそり制作していたいた作品だったのです。

作品は扉になっており、扉を開くことはできませんが、真ん中の目の高さに開いた穴から覗くと絵を見ることができます。

視覚を否定し、思考に拘ったマルセル・デュシャンでしたが、最後に残した作品は見る人によらない、すべての人が同じ視点からでしか作品を見られないという仕掛けの作品でした。作品には過去に作品に用いたモチーフが散りばめられており、穴から見ることはできませんが、扉と絵の間の床はチェスのボードになっています。

美術を視覚ではなく、思考で楽しむことを求めていたマルセル・デュシャンが最後に行ったことは、引退したと見せかけて死後に作品を発表するということでした。芸術家は亡くなってから評価されるのか、ということに問いを投げたのでしょうか。彼が自分の人生自体を芸術にしようと試みたことはもう間違いないでしょう。

マルセル・デュシャンが行った思考を楽しむ美術は、現代美術に強く影響を残していきます。