毎年9月1日は「防災の日」です。9月1日を含む1週間を「防災週間」とされています。まだご家庭で防災グッズをそろえていない場合は、「防災グッズを選ぶ際のポイントが知りたい」「備蓄品の管理はどうすれば良い?」といった疑問を解消しましょう。

すでに去年そろえた防災グッズを用意されている方は、ご自身や家族にとって必要な防災グッズなのか見直しをする機会としていただければと思います。

この記事でわかること

- 本当に必要な防災グッズ

- 防災グッズを選ぶ際のポイント

- 防災グッズや備蓄品を管理する方法

【編集部おすすめ】特に人気の防災グッズ

家の中に置いていても、インテリアの邪魔にならないシンプルで洗練されたデザインが特徴!インナーポーチですっきり&機能的な防災リュックだから使いやすいのもポイント!

|

|

価格:

19,800円

|

LA・PITA 防災セット ラピタ プレミアム の詳細はこちら

本当に必要な防災グッズ11選

災害の中でも特に地震が多い日本では、有事の備えとして防災グッズが必需品です。しかし、数あるグッズの中からどれを選べば良いのか、迷う方も多いのではないでしょうか。

この章では、本当に必要な防災グッズ11選を詳しく解説します。

セゾンのふるさと納税では防災に関連したアイテムも扱っています!

海鮮やお肉が人気のふるさと納税ですが、日用品や防災に関連したアイテムも数多く扱っています。セゾンのふるさと納税では永久不滅ポイントが通常の3倍貯まるほか、ポイントを寄付に使うこともできるのでおすすめです。

ぜひこの機会に防災について考えるとともにセゾンのふるさと納税で寄付をしてみてはいかがでしょうか。

セゾンのふるさと納税で扱っている防災アイテムを見る

飲料水

災害時に必要な水の量は、大人1人につき1日3Lが目安といわれています。備蓄用であれば1週間〜10日分(27L~30L)、持ち出し用であれば最低3日分(9L)準備しましょう。

その際、脱水予防に効果的なスポーツドリンクも一緒に準備することが大切です。また、小さい子どもは水だけだと飽きてしまうので、好きな飲み物も用意しておきましょう。

持ち出し用には、携帯型浄水器と非常用給水袋があると便利です。ペットボトルに比べて軽いため、持ち運びしやすい点がメリットです。

また、飲料水とは別にトイレや水洗いに使う生活用水も必要となります。日頃から、浴槽に水を貯めておくようにしましょう。

食料

食料は飲料水と同様に、備蓄用は1週間〜10日分、持ち出し用は最低3日分の量を準備しましょう。非常食を準備する際のポイントには、次のようなものがあります。

食料品を選ぶポイント

- 調理が不要

- 持ち運びが可能

- 常温保存が可能

- 賞味期限が半年以上

例えば、ご飯であれば、保存期間が長くて水で調理可能なアルファ化米が最適です。また、長期保存ができる次のような食品もおすすめです。

おすすめの食料品

- ビスケット

- 乾パン

- チョコレート

- レトルト食品

- 栄養補助食品

- 缶詰

|

|

価格:

14,500円

|

ビスケットや乾パンなど、非常食として販売されているものが近年増えてきています。手軽に食べられるものを準備しておきましょう。

医薬品

災害時はケガをしやすいため、救急セットを準備しておきましょう。救急セット内のリストを以下に挙げますので、参考にしてみてください。

おすすめの医薬品

- バンドエイド

- 包帯、三角巾

- ガーゼ、脱脂綿

- ピンセット、はさみ

- 消毒薬、常備薬、持病薬

持病がある方は最低1週間、予備の薬も含めて2〜3週間分用意しておくことをおすすめします。

防寒具

寒い時期に災害が起こった場合、自宅であれば寒さは凌げます。しかし、避難場所で生活をするとなると防寒対策が必要です。さらにライフラインが寸断されると、長期間にわたり寒い状況下での生活を強いられます。

そこで、防寒具が必須となります。おすすめは、極薄のサバイバルシートとレインコートです。それぞれ次のような特徴があります。

- サバイバルシート:防風、防寒、防水効果があり、厚みがないため携帯しやすい

- レインコート:防寒効果があり、両手があくので作業がしやすい

その他にそろえておきたい防寒具のリストは、以下のとおりです。

おすすめの防寒具

- 衣類

- 手袋やマフラー、帽子

- 毛布

- カイロ

冬の衣類は厚みがありかさばるため、多くの量を持ち出すのは難しいかもしれません。薄くて暖かい素材のものを準備しておくと良いでしょう。

装備品

装備品とは、災害時の移動で、壊れた破片や落下物などから身を守るためのものです。主な装備品は以下のようなものがあります。

おすすめの装備品

- ヘルメット

- 防災頭巾

- 手袋、マスク

- 運動靴

- 防災用ホイッスル

地震が起こった場合、頭を守ることを第一に行動しましょう。ヘルメットや防災頭巾は、すぐにかぶれるよう、見やすく取り出しやすい場所に保管しておくことが大切です。特に睡眠中に地震が起こることも考えられるので、ベッドや布団の枕元に置いておきましょう。

また、散乱した破片や壊れたもので足をケガしないように、室内で履く運動靴の準備も大切です。素足や靴下のままだとケガをしてしまいます。玄関に靴を取りに行く手間を省くためにも、室内に靴を準備しておくことをおすすめします。その際、紐のついていないシンプルなデザインの靴を用意しておくと、避難する際に素早く履けます。

救助を求めたいが大声を出せないとき、防災用のホイッスルがあれば自身の居場所を音で知らせることができます。防犯用にも使えるので、災害時は緊急の事態が起こったときに備えて日常から携帯するようにしましょう。

衣類

災害に備えて、ご自身に合った衣類を用意しておきましょう。避難所においては、支援物資の衣類が到着するまで3日程度かかるといわれています。用意がないと避難時の服を着続けることになります。少なくとも3日分の衣類を用意しておくと安心です。

避難所生活は救助活動や生活物資の調達、復旧に伴う労働や手続きなど意外と忙しく動き回るため、備えておく衣類を選ぶうえで「動きやすさ」が重要になります。 以下がそろえておきたい衣類リストです。

そろえておきたい衣類

- 下着3日分

- 靴下3日分

- スウェット上下セット(動きやすい服上下セット)

- 外出時に羽織れるアウター

- 避難所内で使えるルームシューズ

衣類はかさばるので、軽量・コンパクトに収納できるものを選ぶと良いでしょう。人数が多い場合などは、圧縮袋を使用するのもおすすめです。

情報収集ツール

災害によって通信障害が起こるため、情報を収集するためのツールを準備しておきましょう。

例えば、テレビやインターネットが使えない場合にラジオが重宝します。その中でも、ライトや充電器の付いた多機能ラジオがおすすめです。

また、モバイルバッテリー(内蔵電池に蓄えた電気を使ってスマホなどを充電する機器)を用意して、日頃から充電を満タンにしておきましょう。いざという時に、素早く使える状態にしておくことが大切です。

さらに、避難場所に移動しなければならない場合を想定して、地図を準備し避難ルートの確認をしておきましょう。また、災害情報や安否確認ができる防災アプリをインストールして、使い方をマスターしておくことも重要です。

防災アプリについて、詳しくはこちらをご覧ください。

照明器具

災害による停電に備えて、懐中電灯やLED携帯ライトを準備しておきましょう。併せて、乾電池の予備を買っておくことも大切です。

停電によって周囲が暗くなった場合、ライトがない状態での移動は大変危険です。思わぬケガや事故につながるので、両手が使えるヘッドライトを準備すると良いでしょう。

また、電池が切れても使えるソーラー式や手動発電式の照明器具があると重宝します。

衛生用品

災害によって断水すると、手洗いやトイレをいつものように使用できないため代替用品が必要です。衛生用品には、以下のようなものがあります。

おすすめの衛生用品

- 簡易トイレ

- 消臭袋

- トイレットペーパー、ティッシュペーパー

- 除菌ウェットティッシュ

- 洗面用具、口腔ケア物品(液体歯磨き、歯ブラシ、歯磨きシート)

- ナプキン・生理用品

- マスク、アルコール消毒

汚物は消臭袋に入れておくと臭いが気になりません。また、新型コロナウイルスのような感染症に備えて、マスクやアルコール消毒の準備をしておくことも大切です。

貴重品

貴重品は、持ち運ぶものと金庫にしまっておくもので分けておきましょう。主な貴重品は、以下になります。

持ち運ぶ貴重品

- 現金

- 預金通帳

- 保険証

- 運転免許証

- 印鑑

- 重要書類(権利証や契約書、保険証券)など

災害発生時に持ち運びしやすいよう、耐火・防水対応のケースにまとめて入れておくのがおすすめです。停電するとキャッシュカードは使用できないため、ある程度の現金も用意しておきましょう。

一方、持ち運びが難しいものは金庫に保管しておくことが大切です。例えば、以下のようなものです。

金庫に保管する貴重品

- 宝石

- 貴金属

- 金塊

- 美術品

- 骨董品

- 思い出の品など

火災からこれらの貴重品を守るためには、耐火性に優れた金庫を選ぶようにしましょう。

その他

その他、あると便利なグッズを紹介します。

あると便利なもの

- カセットコンロ:ガスがストップした際に、お湯を沸かしてカップラーメンなど温かいものが食べられる

- 水電池:水を入れると発電する電池でジュースやビール、唾液でも発電可能

- ライターやマッチ:暖をとるときに火をつける手段として有効

必要に応じて、ぜひ取り入れてみてください。

防犯グッズを準備する際の4つのポイント

この章では、防災グッズを準備する際のポイントや災害に備えて取り組むべき対応を解説します。

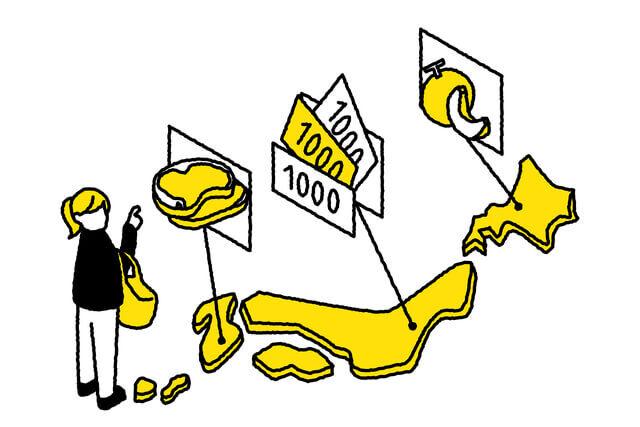

防災食品の家庭備蓄は7日分、持ち運び用は3日分

農林水産省の「災害時に備えた食品ストックガイド」によると、災害発生からライフライン復旧まで1週間以上を要するとのことです。

つまり、家庭内に備蓄する場合の飲料水や食料品は、4人家族の場合、4人×7日分必要です。持ち運び用としては、1週間分だと重いので最低3日分で計算しましょう。4人家族であれば、4人×3日分の量を持ち運び用として準備することが必要です。

参考元:農林水産省

自分や家族にとって日常生活で必要なものも忘れずに

防災グッズを準備する際に意外と忘れやすいのが、自分や家族だけが使っているものの存在です。

例えば、以下のようなものがあります。 生活に必要なものを日頃から見直し・確認しておくと良いでしょう。

家族にとって必要なもの

- 眼鏡、コンタクト、コンタクト洗浄液など

- 生理用品、スキンケア用品、化粧品など

- 入れ歯、入れ歯洗浄器、杖など

1日の生活の流れに沿って確認すると、もれなく準備できるでしょう。

高さのある家具や家電は固定する

地震に備えて、高さのある家具が倒れないように器具で固定しておきましょう。転倒・落下防止のための対策が必要な箇所を、以下に列挙します。

対策が必要な家具

- タンス

- 食器棚

- 本棚

- テレビ

- 冷蔵庫

- 窓ガラス

東京消防庁の調べでは、2003〜2016年に起こった地震によるケガの30〜50%は、家具類の転倒・落下・移動によるものと報告されています。

参考元:東京消防庁

家具を固定することで、転倒によるケガを予防できます。また、高いところに割れそうなものや落ちそうなものを置かないようにすることも大切です。特に高層階に住む方は揺れが大きくなるため、できる限り家具を固定することがおすすめです。

【対策におすすめの商品】

|

|

【ポイント10倍】アイリスオーヤマ 家具転倒防止伸縮棒 2本入 M ホワイト

価格:

8,547円

|

|

|

耐震マット 耐震ジェル 震度7対応 粘着マット 滑り止め 転倒防止 耐震 静音マット 振動吸収 地震対策 防炎対策 静音ジェル 耐久 耐荷重100kg 透明8枚入り

価格:

980円

|

関連記事:いつかくる大地震にいま備えておくべきもの

避難場所を確認しておく

災害時には、防災グッズを持って避難場所に避難することが大切です。避難場所がどこにあるのか、ルートも含めて事前に確認しておきましょう。

災害が発生して避難が必要になった場合は「指定避難場所」に向かいましょう。大規模な団地や公園、大学などが避難場所となっています。お住まいの近くにある避難場所は、各市区町村が作成した「防災情報マップ」等で確認することができます。

事前にWEBサイトからダウンロードしておきましょう。また、避難場所に一度足を運んでおくのも良いでしょう。日頃から確認しておかないと避難時に場所が分からなくなる恐れがあります。

【家族構成別】備えるべき防災グッズ

共通して準備しておきたい防災グッズの他に、家族構成によって必要なものがあります。 この章では、家族構成別に必要なグッズをピックアップします。ご家庭の状況に合わせて追加しましょう。

赤ちゃんがいる場合

赤ちゃんに必要なもの

- ミルク(哺乳瓶や粉ミルク、液体ミルク等)

- ベビーフード(離乳食)

- おむつ

- おしりふき

- 着替え

- 毛布(おくるみ等)

少し前までは、粉ミルクやキューブ状になったミルクとお湯が必需品でした。 しかし、最近登場した液体ミルクであれば、お湯で溶かす必要がありません。そのまま哺乳瓶に入れるだけで、簡単にミルクができあがります。さらに母乳育児であれば授乳ケープ、離乳食が始まっていればベビーフードが必要です。

また、オムツは備蓄用として保管場所が確保できるのであれば、1日の使用枚数×30日分は最低限準備しておきましょう。加えておしりふきも1ケース(12〜16個)程度保管しておくことをおすすめします。その他、着替えと体温調整ができるおくるみがあると便利です。

子どもがいる場合

子どもに必要なもの

- ヘルメットや防災頭巾

- 着替え

- 塗り絵やらくがき帳(勉強道具等)

- 色鉛筆やクレヨン

- 防犯ブザー

子どもの年齢にあわせて、衣類と下着を準備しましょう。落下物による頭のケガを予防する子ども用ヘルメットや手袋などの防寒具も必要です。

幼児期ならば、らくがき帳やクレヨン、学童期であれば、勉強道具なども一緒に準備しておくと避難先でも利用できます。

そして、意外に役立つのが防犯ブザーです。万が一避難途中や避難先ではぐれてしまったり、トラブルに巻き込まれたりした場合に有効です。

要介護者がいる場合

要介護者がいるご家庭では、介護に必要なグッズを忘れないようにしましょう。

例えば、以下のようなものです。

要介護者がいる場合に必要なもの

- 介護食、トロミ剤

- 処方薬、お薬手帳

- 眼鏡や補聴器、杖

- 着替え、オムツ

- (医療ケアがあるなら)医療機器、医療物品

- 要介護者に合った衛生用品(歯ブラシ、体をふくもの)

かかりつけ医や訪問看護師などに災害時に注意すべき点や準備するべきものについて、事前に確認しておきましょう。

ペットがいる場合

ペットは家族の一員です。避難先では同じブースに入れる場合と入れない場合があります。ペットの部屋であるケージは、忘れずに準備しておきましょう。災害時にスムーズに入ってもらえるよう、ケージには普段から慣れさせておくのがポイントです。

他には、衣食住に関連する以下のようなグッズがあります。

ペットがいる場合に必要なもの

- ペット用の食事や水

- 折りたたみ式の食器

- 予備のリード

- ペットが好きなおもちゃ

- ペット用シート

- 首輪、迷子札など

避難先では大勢の人がいるため、普段おとなしいペットも興奮するかもしれません。ペットの様子をいつも以上に注意深く観察しましょう。また、ペットが苦手な方もいるため、周りへの配慮も忘れないようにしましょう。

防災グッズを管理する2つの方法

実際に準備した防災グッズや備蓄品は、日頃どのように管理すれば良いのでしょうか。 この章では、準備した防災グッズと備蓄品を管理する方法を2つ解説します。

取り出しやすい場所に置く

避難動線(緊急時安全に避難できるようにきめた経路)上に置くのがベストです。阪神大震災で被災した方の経験談では、実際に災害が発生すると気が動転するため、冷静に判断ができなくなるようです。

防災グッズは、ひと目でわかる玄関付近に置くことをおすすめします。あるいは、ベッドの頭側、すぐに手が届く位置に置くと良いでしょう。

定期的に点検・交換する

防災グッズの中身は定期的に点検しましょう。非常食や飲料水、医薬品などは賞味期限や使用期限があるからです。

食品に関しては、ローリングストック法を用いて管理すると無駄なく備蓄できます。ローリングストック法とは、「あらかじめ多めに品物を購入し期限が近いものから使う」「使ったものをその都度補充する」方法です。ローリングストック法を活用すれば、常に一定量の品物が備蓄可能です。

また、電池にも使用期限があります。例えば、マンガン電池なら製造年月日から2年、アルカリ電池なら5年です。まれに液漏れすることもあるので、点検日に併せて確認しましょう。

「定期的に」といっても忙しくてなかなか確認できないかもしれません。ご自身で3ヵ月に1回など、点検日を決めておくのがおすすめです。

【簡単・便利】おすすめの防災セット5選

防災グッズを一つひとつ買いそろえるのは手間がかかります。消費期限がある食品や飲料水を買い換えるとなると、けっこうな金額になることもあるでしょう。防災セットならひと通りの防災グッズがそろっているので、うまく選べば時間やお金の節約になります。

この章では、おすすめの防災セットを5つご紹介します。

【福島県企業が開発】ハザードリュック36点セット

緊急避難に必要なアイテムがそろっています。防災セットの中では珍しく防災頭巾が備わっており、雨具やホイッスルも入っているお得なセットです。

|

|

価格:

13,980円

|

山善(YAMAZEN)非常用持ち出し袋 防災グッズ30点セット

軽量であるため、子どもや女性、年配の方でも持ち運びやすいのが特徴です。値段もお手頃で、家族用として人数分そろえるのに適した防災セットです。

|

|

山善(YAMAZEN) 非常用持ち出し袋 簡易避難セット 防災用品 避難リュック 防災グッズ30点セット 一次避難向け YBG-30

価格:

6,719円

|

Relieved Life 【mybest1位】防災セット 1人用 46点セット

緊急避難用に必要なグローブや雨具が入っています。避難生活用に寝袋やエアマットなども備わっており、両方に使える防災セットです。飲料水や非常食が入っている点も魅力です。

|

|

価格:

14,300円

|

アイリスオーヤマ 防災セット1人用50点(女性用エチケット用品付き)

避難生活を送るうえで充分な量と多種類のグッズが入っている優秀な防災セットです。災害時、女性が本当に欲しいものが入っているのがポイントです。東日本大震災を経験した女性防災士×栽培備蓄管理士監修です。

|

|

価格:

15,490円

|

LA・PITA 防災セット ラピタ プレミアム

撥水・防水効果に優れ、仮設テントや養生シートなどに使用される高品質ターポリンを採用しているため、地震だけでなくゲリラ豪雨・台風などの災害にも対応できます。洗礼されたデザインやカラーが選べるのもポイント!災害による通信障害でも役立つ「多機能ラジオ」が入っている点やスマホ充電ができる「モバイルバッテリー機能」が搭載されていることも魅力の防災グッズです。

|

|

価格:

19,800円

|

おわりに

手間をかけずに防災グッズを準備するなら、あらかじめセットされた防災セットの購入がおすすめです。その中にご自身だけが使う必要なものを加えると、最適な防災セットができあがります。

また、日頃から防災グッズを正しく管理することも大切です。このコラムを参考に、いつ起こるかわからない災害に備えて、今すぐ防災グッズを準備しましょう。