運転資金は、事業運営をスムーズに続けるために重要です。必要な運転資金の金額を適切に把握しておかなければ、業績が良い状態でも黒字倒産につながりかねません。

このコラムでは、運転資金の概要や必要額の計算方法、資金調達手段について紹介します。最後まで読むことで、事業を続けるために重要な円滑な資金繰りにつなげることが可能になりますので、ぜひ参考にしてください。

- 運転資金は、売上金の入金される時期が、経費を支出しなければならない時期より遅れることに伴って必要になるお金

- 売上債権に棚卸資産の金額を加え、仕入債務を引くことで必要な運転資金の額が算出される

- 一般的に運転資金の目安は3~6カ月分とされている

- 調達先には銀行、政府系金融機関、信用金庫、行政機関があり、それぞれ金利や審査スピードなどに違いがある

- 運転資金の確保で困った場合は、ビジネスローンを活用する選択肢もある。

運転資金の種類と特徴

運転資金は、事業運営で恒常的に発生する各種費用の支払いに充てるためのお金です。具体的には、商品の仕入れや、人件費、支払い賃料、水道光熱費などがあります。設備投資や、自然災害に伴う復旧費用など日常的ではないものは含まれません。

売掛金の回収が各種費用の支払いより遅い場合などには、手元に潤沢な運転資金がなければいくら利益が上がっていても経営が苦しくなる可能性もあります。

運転資金は使途に応じて「経常」「減少」「増加」「季節性」の4種類に分けられます。法人または個人事業主がそれぞれの資金特性を理解し、事業の展開に応じて適切な融資を受けられれば、スムーズな資金繰りと事業の成長につながるでしょう。本章では、4種類の運転資金の特性とその役割について詳しく見ていきます。

経常運転資金

運転資金の中でも最初に理解すべきなのが「経常運転資金」です。経常運転資金は、企業や個人事業主が日常的に事業を運営するうえで必要な資金を指し、「正常運転資金」ともいわれます。従業員の給与や原材料の購入費、家賃などのオフィス運営にかかる経費といった事業を維持するために必要不可欠な経費全般が含まれます。

事業を行っていると、売り上げは計上しているにもかかわらず、入金は数週間あるいは数カ月先ということは珍しくありません。この場合、手元の経常運転資金が不足すると、次の売り上げを上げるための費用をまかなえない事態になり、最悪の場合は黒字倒産ということもあり得るのです。

減少運転資金

「減少運転資金」は、事業を縮小していく際にかかる資金です。例えば、一部の事業所を閉鎖する際の解約費用や在庫の処分費用、引っ越し代、あるいは、人員を削減する際の退職金などが減少運転資金に当たります。

また、経営が悪化して事業を縮小する場合、順調に売り上げが立っていた時のままの仕入れや人件費などを引きずり、現状の売り上げに対して費用が過大になっていることがあります。このようなケースでも減少運転資金が必要になるでしょう。

増加運転資金

「増加運転資金」は、減少運転資金とは反対に事業を拡大する際に必要になります。製造や商品仕入れの増強、新たな事業展開や商品開発、事業所の増設、スタッフの増員などの動きに対して求められる運転資金です。

事業を拡大する際、短期間で増収が実現できない場合がほとんどです。実際に売り上げが増えても、入金されるまでには一定の期間を要するでしょう。増加運転資金を自己資金だけでまかなうのが難しい時、融資を活用することで、成長のチャンスを逃さずに事業を拡大できます。

季節性運転資金

「季節性運転資金」は、特定の業種や事業で見られるような決まった時期に毎年必要となる資金を指します。例えば、エアコンや暖房用品、ランドセルなど、季節によって需要の差が大きな商品を扱う事業者に必要な資金が該当します。需要のピークに合わせて十分な商品量を確保するため、製造量を増やしたり、仕入れを拡充したりする際に必要になる資金です。

これらは一時的な支出であり、実際に需要が増えて代金を回収できれば問題ありませんが、その間の資金繰りが行き詰まらないよう、融資を活用しながら計画的に資金を確保する必要があります。

運転資金の融資が必要なケースは

事業を展開していくうえで、運転資金の融資が必要なケースはさまざまです。本章では、つなぎ融資、突発的な需要拡大に対応するための融資、事業拡大に向けた融資、さらに借り入れをまとめて整理するための融資の4つに分けて解説します。

つなぎ融資

つなぎ融資とは、商品を売り上げてから代金が入金されるまでの間に時間差があることに起因して必要となる融資です。一般的な商慣習で掛け取引を採用している企業は多いです。そして、商品を販売してから実際に手元にお金が入るまでの間にも、売り上げを計上し続けるために仕入れコストや人件費といった運転資金は発生します。このタイムラグを埋めるために必要な資金を確保するのがつなぎ融資になります。

日本の企業数の99.7%を占めるのが中小企業です。一般的に掛け取引の支払い条件は、規模に勝る大手企業より中小企業の方が劣るため、売り上げから入金までの期間を埋めるつなぎ融資は、非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。

突発的な需要に対応するため

運転資金の融資は、突発的な需要に対応するケースでも必要になります。決まった時期に売り上げが増えるため、一時的に通常期より大きな仕入費用や人件費が必要になる季節性運転資金がかかる場合がこれに該当します。想定できるのはクリスマスやハロウィーンといったイベント時などです。また、風邪が大流行してマスクが大量に売れたり、災害が発生して備蓄用品の販売が増えたりするようなケースも、突発的な需要増に対応するため、運転資金を確保するための融資が必要になるでしょう。

事業拡大・投資

事業拡大や投資を行う際にも、運転資金の融資が必要になることが多いです。事業拡大のための人員拡充、拠点の増設、マーケティング活動の強化などには一定の運転資金が必要です。このような増加運転資金に対応するための融資が企業の成長を支える原点にもなります。

例えば、製造業者が生産能力を強化するために工場増設の投資を行っても、実際の売り上げアップにつながるのには時間がかかります。このタイムラグを埋めるために、運転資金の融資が利用されるのです。新商品を投入したり、新たな市場に進出したりする場合にも、マーケティングや研究開発には時間を要するので、運転資金融資が活用されます。

借入をまとめるため

企業が複数の金融機関から資金を借り入れている場合、それらをまとめるために融資を活用するケースがあります。事業の状況に応じて、企業はさまざまなタイミングで金融機関から融資を受けます。結果として返済期間や金利がばらばらになってしまうことも少なくありません。

運転資金融資を利用して借り入れを一元化することにより、管理を効率化できます。さらに有利な金利で一本化したり融資期間を長くとってもらったりすることなどで、返済負担の軽減やコスト削減にもつながるでしょう。

参照元:中小機構「日本を支える中小企業」

運転資金の計算方法及び目安

事業の継続に必要な運転資金の規模をつかむことは、資金繰りの安定のために重要です。現在の事業の状況が適切であるか、あるいは改善が必要であるかの判断材料にもなるでしょう。本章では、運転資金の計算方法とその目安の考え方を解説します。突然資金が不足する事態を避けるためにもぜひ参考にしてください。

運転資金の計算方法

運転資金は、次の式で計算します。

運転資金=売上債権+棚卸資産-仕入債務

売上債権は、商品の販売やサービスの提供によって発生する債権を指し、売掛金や受取手形などの総称です。棚卸資産は、販売目的で保有している商品や原材料などをいい、一般的には在庫と呼ばれます。仕入債務は、商品や材料などを購入した時に発生する後日支払う必要がある債務です。

売上債権と棚卸資産の金額は後日回収できるものの、まだ入金がない状態であり、逆に仕入債務は将来発生する支出です。これらを差し引きすることで、売り上げを計上し、代金が入金されるまでに必要となる運転資金が分かります。

例えば、1カ月の売上債権が600万円、棚卸資産が300万円、仕入債務が400万円の企業に必要な運転資金は次のように計算できます。

運転資金=売上債権600万円+棚卸資産300万円-仕入債務400万円=500万円

運転資金として必要な金額の目安は

運転資金として確保しておくべき金額は業種や財務状況など企業ごとに異なりますが、一般的には3〜6カ月分が目安とされています。売上代金を主に現金でやり取りする飲食業や小売業などでは、手元資金は潤沢な場合が多い一方、建設業や不動産開発業など完成が売り上げ計上より大幅に遅れる業種では、運転資金は比較的多めに確保する必要があります。

運転資金は、一時的な現金不足をカバーし、日常的なビジネスの運営を続けるためのものです。売り上げが集中する季節や大型のプロジェクトを抱える時など、資金が必要なタイミングで融資を受けることで、資金繰りを安定させられます。

例えば、月間の運転資金として500万円が必要だとすると、必要額の目安はその3〜6カ月分、つまり1,500万〜3,000万円です。このような額を確保することにより、企業は一時的な資金繰りの変動に対応できるようになり、事業をスムーズに運営できます。

運転資金の目安が少な過ぎると資金不足の懸念が生じます。一方で、多過ぎると借り入れが過大になって利払いの負担が増え、財務内容が悪化するでしょう。運転資金の計算を行い、的確な必要額の目安を知ることは、健全な事業運営において不可欠です。

運転資金の融資相談窓口

次に、運転資金の融資相談窓口について説明します。運転資金の調達先として考えられるのは以下の4つがあります。

- 銀行

- 政府系金融機関

- 信用金庫

- 行政

それぞれが企業の日々の資金繰りを支える機関となる存在です。本章では、特徴とメリット・デメリットについて、ひとつずつ解説します。

銀行

運転資金の融資相談窓口として、まず挙げられるのが銀行です。銀行には、都市銀行や地方銀行、第二地方銀行があります。

銀行融資のメリットは、金利が比較的低く設定され、大きめの金額でも融資を受けやすいことです。長期返済も可能なため、月々の返済もゆとりを持って進められる可能性があるでしょう。

一方で、融資を受ける際の審査は厳格に行われる傾向があります。取引先は大手企業が多く、日常的な付き合いが少ない企業、実績が乏しい企業などは資金調達が難しくなる可能性もあります。特に都市銀行の取引先は大企業が中心です。融資額は企業の財務状況や経営状況によって大きく変わり、希望する融資を受けられない可能性も念頭に置く必要があるでしょう。

政府系金融機関

政府系金融機関も運転資金を借りる際の有力な選択肢です。政府系金融機関のうち、事業者が運転資金の融資を受ける対象となる機関の種類と特徴は次のとおりです。

| 名称 | 主な業務内容 | 貸付残高 (2023年3月31日時点) | 店舗・事務所数 |

| 日本政策金融公庫 | 教育資金融資、農林漁業に対する融資、中小企業・小規模事業者向け融資など | 28兆970億円 | 152 |

| 日本政策投資銀行 | 長期の事業資金を必要とする事業者に対する資金供給など | 15兆1,762億円 | 18 |

| 商工組合中央金庫 | 中小企業等協同組合など中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する融資など | 9兆6,747億円 | 106 |

以上のうち、一般の個人事業主や小規模事業者が運転資金の調達先として利用しやすいのは日本政策金融公庫です。日本政策金融公庫は銀行に比べて低金利で融資を受けられる特徴があり、特に中小企業や実績がないスタートアップにとってはメリットが大きい相談先です。

中小企業や個人事業主を支援する目的を持ち、比較的手軽に申し込むことができます。小規模事業者や中小企業向けの貸付制度が充実している点も魅力です。条件によっては無担保・無保証で融資が可能になります。ただし、日本政策金融公庫の融資は、返済期間が比較的短いとされる点がデメリットです。

信用金庫

信用金庫は、地域の繁栄を目指す人々による相互扶助を目的とした協同組織の金融機関であり、株式会社として利益を追求する必要がある銀行とは一線を画します。主な取引先は中小企業や個人であり、組織の利益以上に会員の利益が優先されるといえるでしょう。

営業地域は一定の地域に限定されることから、必然的に地域に根差した運営となります。こうした特性上、信用金庫からの融資は審査を通りやすいというメリットがあります。地元の資金需要に対し、柔軟に対応する必要があるからです。

その半面、金利は銀行や政府系金融機関と比べると高めなのがデメリットです。これは、信用金庫が地域の繁栄を重視してリスクを背負うことの裏返しでもあります。

行政(補助金・助成金)

運転資金の相談窓口としては、行政機関もあります。行政を通じた補助金や助成金の利用も選択肢のひとつです。

行政機関からの補助金や助成金の最大のメリットは、基本的に返済が不要であることです。補助金や助成金を活用することで、元金返済や利払いの負担を気にせず事業運営に必要な資金を得ることができます。

しかし、補助金・助成金を活用するには、自ら情報収集に努めて活用できる制度を調べる必要があります。さらに、融資に比べて資金を得るまでの審査期間が長い点もデメリットです。事業内容や成果が審査の対象となり、一定の基準を満たす必要があるため、必ずしもすぐに資金を得られるわけではありません。申請手続きは複雑で、必要書類の準備や申請方法について詳細な知識が求められます。

補助金や助成金の利用に当たっては、国や自治体、経済関連団体のホームページなどで条件を確認し、有効活用につなげてください。

参照元:日本政策投資「プロフィール」、日本政策投資銀行「会社概要」、商工中金「会社概要」

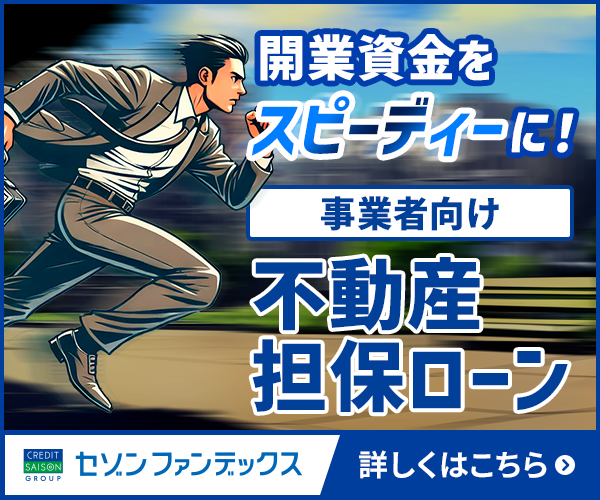

運転資金にビジネスローンを活用する方法も

運転資金を調達する際には、ビジネスローンを活用する方法もあります。ビジネスローンは、事業者が短期間で資金を調達し、運転資金を補うための有力な選択肢です。特に短期的な資金需要をカバーするのに適しています。

ビジネスローンの金利は、一般的に銀行や政府系金融機関などより高めとなりますが、一方で手続きの迅速さと柔軟さが特徴です。

セゾンファンデックスの「事業者向け不動産担保ローン」は、不動産担保力を重視し、銀行とは異なる審査基準で融資につなげることができます。審査は迅速に行われ、最短3営業日で融資決定が可能です。柔軟な対応が期待できますので、ぜひ参考にしてください。

おわりに

運転資金の確保は、中小企業や個人事業主が安心して経営を行うために重要です。円滑な資金繰りは、事業の成長と発展につながります。銀行や政府系金融機関、信用金庫、行政といった調達先にはそれぞれにメリットとデメリットがあることから、必要な運転資金の額や期間、経営状況に応じてビジネスローンの活用を含めて柔軟に検討することをおすすめします。

ビジネスカードのコストを抑えたいなら…

ビジネスカードはたくさんの種類がありますが、コストを抑えたいなら「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは年会費が永年無料のため、カードの保有にあたって費用がかかりません。また、追加カードも無料で発行できます。経費や税金の支払いに対してポイントが付与されるのも大きなメリットです。

経費管理の効率化に役立つビジネスカードをお探しなら、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードを検討してみてください。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら