大半の方は親にはできるだけ長く元気でいて欲しいと願うはずですが、いつかは介護が必要な状態になるかもしれません。そして、在宅か施設に入居するかでも異なりますが、介護にはお金がかかります。介護にかかる費用を親の資産で賄えれば問題ありませんが、難しい場合は対策が必要です。今回の記事では「親を施設に入れたいがお金がない」場合に利用できる制度について詳しく解説するので、ぜひ参考になさってください。

- 在宅、施設への入居を問わず、親の介護費用はまず親の資産で賄うのが理想である

- しかし、現実的には難しいケースも考えられるので、その場合は子どもをはじめとした家族で話し合い、分担を決めるのが望ましい

- 費用面で厳しい場合は、利用できる公的制度をフル活用すること

- 親が持ち家などの不動産を持っているなら、リースバックでの資金調達も要検討

親の介護・施設入居にはどのくらい費用がかかる?

親の介護・施設入居にどのぐらいの費用がかかるかはケースバイケースです。都市部と地方部では前者のほうが高くなるうえに、利用年数が長くなればなるほど累計額も上がります。そこでここでは、公的なデータを用いて、在宅介護や介護施設でかかる費用の内訳、施設の種類ごとの費用の目安などを紹介しましょう。

在宅介護にかかる費用の目安

公益財団法人 生命保険文化センターが発表している「2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」によれば、過去3年間の介護経験者が回答した平均介護費用は月額8万2,700円でした。1年間で約100万円といったところです。

施設入居にかかる費用の目安

施設入居にかかる費用の目安は以下のとおりですが、あくまで一例であるため、実際にかかる費用は利用時に確認していただくのをおすすめいたします。

| 公的/民間 | 施設の種類 | 入居一時金 | 月額利用料 |

|---|---|---|---|

| 民間 | 介護付き有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15~30万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 11~25万円 | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 0~数十万円 | 11~25万円 | |

| グループホーム | 0~数十万円 | 10~15万円 | |

| 公的 | ケアハウス | 0~数十万円 | 6~17万円 |

| 特別養護老人ホーム | 0円 | 8~14万円 | |

| 介護老人保健施設 | 0円 | 8~14万円 | |

| 介護医療院 | 0円 | 10~20万円 |

公的施設であるケアハウス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院であれば、入居一時金や月額利用料が比較的安く、低所得であっても経済的な負担が抑えられます。

親を施設に入れるときのお金は誰が負担する?

親の介護にかかる費用や施設の入居費用は、親が自分で支払うのが理想です。しかし、実際は必ずしもそのとおりにいくとは限りません。難しい場合は、減免制度を利用したり、子どもたちが折半したりなど対策を考えましょう。具体的にどのように行動すれば良いかについて、解説します。

まずは親の資金状況を把握しよう

まずは、親にどれだけお金があるのか、つまり資金状況を把握しなくてはいけません。銀行口座、年金、株式、生命保険、所有不動産などで親の資金状況を確認しましょう。

親の資金に不足がある場合は家族で相談しよう

介護費用の出し方には、決まったルールはありません。話し合いをし、納得したうえで家族の状況に応じて決めましょう。想定されるパターンをいくつか紹介します。

- 兄弟姉妹で平等に出す

- 親にお世話になった人が多めに出す

- 自分または世帯として収入の多い兄弟姉妹が多めに出す

また、一人っ子の場合、兄弟姉妹がいる場合と比べると費用負担が集中する点にも注意が必要です。対処法を次項で紹介するのでぜひ参考にしてください。

親の介護の資金が足りないときの5つの対処法

親の介護の資金が足りなければ、子どもなど家族が援助するのもやむを得ません。しかし、子どもにも自分たちの生活がある以上、できるだけ負担を軽減するためにさまざまな制度を活用しましょう。ここでは利用できる対処法として、以下の5つを解説します。

介護費用を軽減できる制度を利用する

国や地方自治体では、さまざまな介護費用を軽減できる制度を設けています。自分たちがどのような制度を利用できるかは、最寄りの地域包括センターや市区町村の福祉課、社会福祉協議会に相談してみましょう。

特定入所者介護サービス費(補足給付)

前提として、介護保険サービスを利用する際は自己負担の限度額が定められています。そして、特定入所者介護サービス費用(補足給付)とは、資産や所得が一定額以下の場合に、負担限度額を超えた食費と居住費の負担額が介護保険から支給される制度です。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、介護医療院のいずれかに入所しているケースを対象としています。なお、利用に当たっては負担限度額認定を受ける必要があるため、お住まいの市区町村への申請が必要です

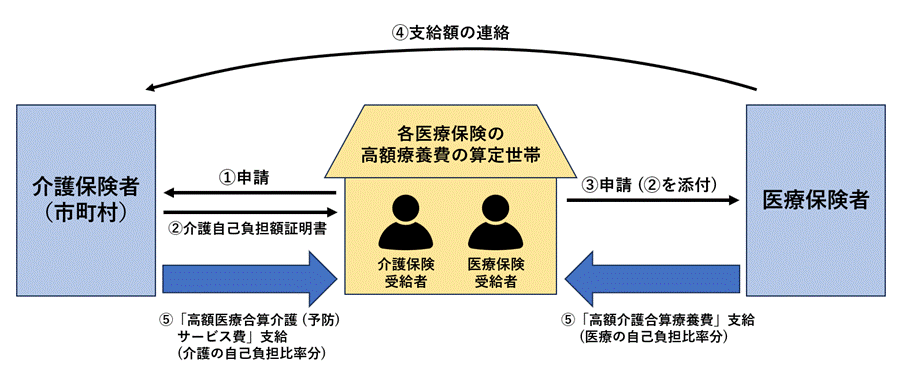

高額医療・高額介護合算療養費制度

年間の医療費と介護保険の自己負担が著しく高額であった場合、申請すると自己負担分の一部が償還払いされる制度です。つまり、一度立て替え払いをする必要がありますが、後から一部が戻ってきます。

利用するためには、費用の支給対象となるか確認し、その後市区町村に申請を行う流れです。受理されれば、市区町村から介護自己負担額証明書が送られてくるので、健康保険組合など医療保険者に申請書を提出することで、初めて制度が使えるようになります。

高額介護サービス費

高額介護サービス費用とは、介護保険サービスの一環で、月々の利用者負担額が上限額を超えた場合、超過分を介護保険から支給してもらえる制度です。上限額は所得で変わる仕組みで、世帯合算もできるため、夫婦の合計利用額が自己負担限度額を上回れば、超えた分が払い戻されます。ただし、介護サービスであっても、以下のサービスは高額介護サービス費の対象外となるため注意しましょう。

- ポータブルトイレ、入浴用品などの福祉用品購入費用

- 手すりやスロープを付けるなどの住宅改修費

また、施設サービスの食費や居住費、日常生活費など、介護保険対象外の費用はもちろん高額介護サービス費の対象にも含まれません。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

介護保険サービスを提供している社会福祉法人などが、利用者負担の軽減を図るための制度で、特養などの施設の自己負担分(食費や住居費など)の25%(老齢福祉年金受給者であれば50%)がサービス提供した事業者により軽減されます。

なお、介護老人保健施設、介護医療院を利用している場合は対象外となるため注意してください。適用を受けるためには、住民税非課税世帯である、介護保険料を滞納していないなど所定の条件があるため、市区町村役場の担当部署に確認してみましょう。

自治体が実施する助成制度

自治体によっては、介護サービスの助成事業を行っています。例えば、神奈川県川崎市では、自宅のバリアフリー改修を行う市民を対象に、一定の条件を満たせば最大で200,000円の支給を受けることが可能です。どのような制度が設けられているか、利用条件はどのようになっているかは個々の市区町村により異なるため、事前に確認してみましょう。

医療費控除

医療費控除とは、年間にかかった医療費の自己負担分が100,000円(総所得金額が200万円未満であれば総所得金額等の5%)を超えた場合、確定申告をすることで還付金を受け取れる制度です。

なお、自分が支払った医療費だけでなく、生計を一にする親族(同居している家族・親族や仕送りをしている子どもなど)が支払った医療費も合算できます。介護に関連する医療費として、訪問介護費やショートステイの利用料金を含めることが可能です。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている制度で、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯など一定の条件を満たす世帯に対し、無利子(連帯保証人を立てない場合は年1.5%)で貸付を行う制度です。

介護を要している、または日常生活上療養が必要な方が貸付対象となります。利用したい場合は、お住まいの近くの社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。

世帯を分離させる

世帯分離とは、同居している家族の間で住民票上の世帯を分けることを指します。

前提として、介護費用の負担額は世帯の所得を基準として決定される仕組みです。そのため、現役で働いている子ども世帯と退職済みの親世帯が同居していて、住民票上でも同一の世帯となっていると、介護費用の負担額は上がります。しかし、世帯分類をすれば、親世帯の年収が下がっていることで、介護費用の負担額を軽減することが可能です。

なお、子どもがいない世帯の場合でも、夫婦での世帯分離をすることで介護費用の負担を下げられる可能性はありますが、現実的には難しいでしょう。明らかに生計を別にしていることの証明を求められたり、自治体の方針で夫婦での世帯分離を認めていなかったりするケースがあるためです。

地域包括支援センターなどに相談する

自分たちだけで調べることに限界を感じたなら、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談して、予算内の施設を紹介してもらうのもひとつの方法です。地域の介護施設情報に精通しているため、予算やその他の希望を伝えれば、合致する施設を探してくれます。

生活保護を受ける

親が生活に困窮しているなら、生活保護も検討しましょう。施設によって扱いは異なりますが、生活保護を受けていても入居できる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅もあります。先に書いたことと重複しますが、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。

費用負担が軽い介護施設を探す

公的機関が運営する介護施設は、比較的費用を抑えられることを紹介した上で、なかでも比較的費用が安い介護施設の特徴を紹介してください。国や地方公共団体、社会福祉法人などの公的機関が運営する介護施設であれば、比較的費用は抑えられます。

さらに、以下の特徴に当てはまる施設であれば、費用がさらに安くなる可能性があるので検討してみてください。

築年数が経過している施設

一般的な住宅における家賃と同じで、介護施設も築年数が経過していれば月額費用が安くなる可能性があります。築年数が経過しているのは、介護施設としての運営歴が長いという意味でもあるので、スタッフのオペレーションが確立されていて、質の高い介護を受けられるというメリットにもなりうるでしょう。

立地条件があまりよくない施設

最寄り駅から離れているなど、公共交通機関でアクセスしにくい場所に立地している施設は、費用が安い傾向にあります。家族が車の運転に慣れていて、公共交通機関を使わなくても問題なく訪問できるなら、あえて立地条件があまりよくない施設を選ぶと費用も節約できそうです。

空室がある施設

空き部屋が多い施設の場合、空室率を下げるために費用を安くして入居者を募るケースがあります。入居者の逝去や退去が重なった場合はどうしても部屋が空いてしまうので、空室率が高いからといって問題のある施設とまでは言い切れません。実際に見学したうえで、問題がなさそうなら費用が安いうちに入居するのもひとつの方法です。

入居一時金を一括払いできる施設

ある程度まとまったお金を用意できるなら、入居一時金を一括払いできる施設を選びましょう。入居一時金=家賃の前払いなので、最初の費用負担は大きくても長い目で見るとトータルコストが抑えられます。一方、入居一時金なしの施設は初期費用が抑えられますが、月額費用が高く設定されており、長期間施設に入居すると総支払額が多くなる点に注意が必要です。

相部屋がある施設

相部屋(多床室)があると、施設費用が安くなる可能性が高くなります。スタッフが介助を効率的に行え、人件費の削減効果が見込めるためです。ただし、実際の費用は居室のタイプによっても大きく左右されるため、検討している施設に問い合わせてみるのをおすすめいたします。

介護資金づくりにおすすめ!リースバックとは?

親の介護資金が足りない場合は、リースバックでの資金調達も検討しましょう。リースバックとは正式名称を「セール・アンド・リースバック」といって、自宅を売却したうえで賃貸借契約を締結して利用し続ける取引手法のことです。自宅の売却が前提となるため、まとまった資金を調達できます。

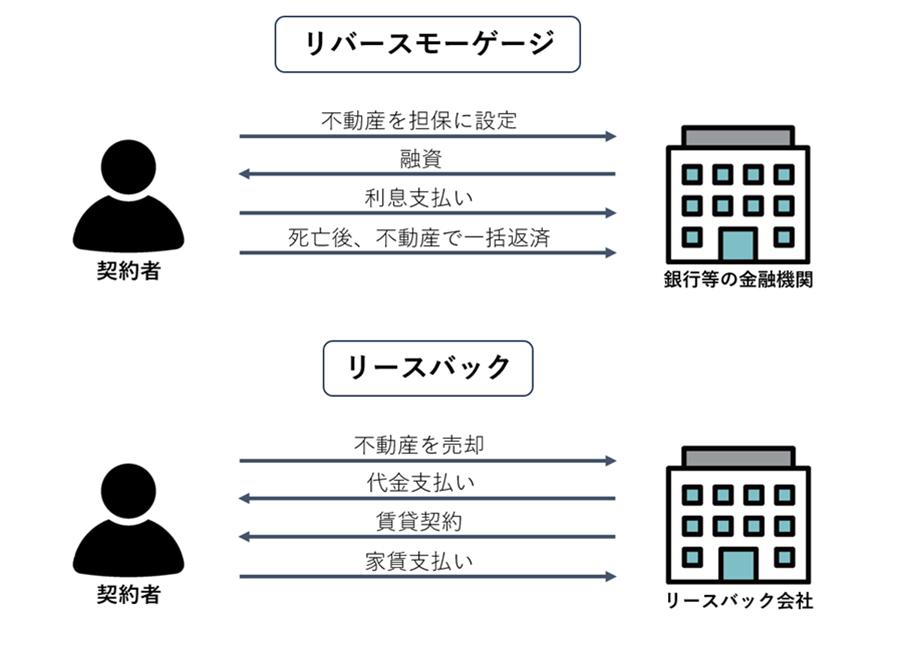

リバースモーゲージとの違い

リースバックと混同されがちな取引に、リバースモーゲージがあります。リバースモーゲージとは、自宅などの不動産を担保にして資金を借り、契約者が亡くなった際に担保にした不動産を売却し、返済に充てる取引手法のことです。リースバックの基本的な性質が不動産の売買であるのに対し、リバースモーゲージは資金の融資であるという点で明らかな違いがあります。

リースバックの相談はセゾンファンデックスへ

リースバックはさまざまな会社が扱っていますが、複雑な取引であるため、信頼のおけるところに任せるのが重要です。

「セゾンのリースバック」は抵当権がついている物件や所有者が複数いる物件でも条件によりご利用いただけます。住宅だけでなく、事務所や店舗などの事業用不動産もお取り扱い可能です。最短2週間でご契約が可能なので、お急ぎの場合もまずはお気軽にご相談ください。

おわりに

親を介護施設に入れる場合、理想的なのはすべて親の資産で費用を賄うことです。しかし、それが難しい場合は、子どもの費用でやりくりすることになりますが、お金を使い過ぎて自分たちの生活がおろそかにならないよう制度を活用しましょう。また、ちょっとした工夫をするだけでも費用は減らせるので、情報収集が大切です。加えて、自分たちだけで調べるのに限界を感じた場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーなどプロを頼りましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。