定年後の暮らしに向けて住まい選びを見直すことは、豊かさや安心感を得るひとつの方法です。持ち家をリフォームして住み慣れた環境を維持する選択肢や、賃貸に移って生活の柔軟性を高める選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

本記事では制度改正で高まったリフォームの負担や、老後の資産運用の視点も踏まえて、老後の住まいの選択肢を紹介します。

「住まいの選択」が老後の安心を左右する

定年後は退職や再雇用で収入が減少したり、毎日の通勤がなくなったりと、ライフスタイルが変わるタイミングでもあります。

年齢を重ねることによる健康状態の変化や、子の独立による家族構成の変化も影響があるでしょう。暮らしに合った住まいを選べると、日々の充実感や安心感につながるでしょう。

現在の住まいにそのまま住み続ける選択肢もありますが、定年後の生活を見据えてリフォームや住み替えといった選ぶ方もいます。

総務省「住宅・土地統計調査」によると、高齢単身世帯の持ち家率は約66%、借家は約34%と持ち家が多い一方、柔軟性を求めて賃貸に移る層も一定数存在します。

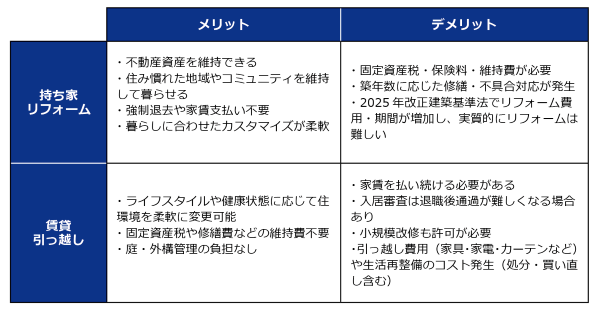

持ち家派と賃貸派、老後の住まいのメリットデメリットをおさえたうえで、適切な選択を取ることが大切です。

![[図表]高齢者の持ち家、借家の割合](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/3e13c58f6d92219c9e574aae9e046703.png)

総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」

セカンドライフは、いままでの生活をリセットすることともいえるでしょう。

「自分の人生のけじめをつける」イメージでこれまでの生活を振り返り、これからの生活をイメージしてみると、これからの住まいに求めるもの、求めないものもクリアになってきます。

「持ち家リフォーム」のメリット・デメリット

持ち家の最大のメリットは、不動産という資産を維持できることです。

住み慣れた地域に住み続けることができ、通い慣れた店舗や施設、友人関係や地域のコミュニティとの関係を維持できます。

新たに物件を探す必要もありませんし、強制退去の心配や家賃滞納のリスクもありません。

自分の暮らしやすいように、柔軟に環境を整えられる点も魅力です。段差を減らす、手すりを付ける、キッチンを新しくするなど、老後の暮らしに合わせた改修も、自由度が高いといえます。

一方で、固定資産税や火災・地震保険料といった維持費がかかる点はデメリットといえます。

定期的なメンテナンスにかかる費用も負担しなくてはなりません。築年数が増してくると、雨漏りなどの不具合が出やすく、庭付き一戸建てなら除草や外構管理の手間も発生します。

「家賃を払い続ける必要がない」「住み慣れた土地を離れずに過ごせる」というのは、金銭的なメリットだけでなく、精神的なメリットにもなります。

ただし、従来メリットとして挙げられていた「リフォームの柔軟性」については、法改正により現実的ではなくなった点に留意しておくべきでしょう。

今後リフォームはしづらくなる

2025年4月の改正建築基準法により、実質的に大規模なリフォームが難しい状況となりました。

耐震や省エネ性能の確保のため事前調査が義務化され、建築許可がおりなければ工事ができません。この調査は項目も多く費用が高くなります。

事前調査だけで約15万円、法適合の詳細調査を含めると木造2階建で100万〜200万円程度かかる場合があります。

役所調査・現地調査・報告書作成などでおおむね1ヵ月程度、建築確認申請の審査期間は改正前の約7日から改正後は35日以上と、5倍程度かかる事例もあります。

審査手続きに伴い申請料も上昇傾向です。

基準適合には省エネ設備の導入が必要となるため、設備や工事そのものの費用も高額になる傾向があります。

施工会社にとっても、詳細な調査や施工を担う人手が不足していることや、工期が長期化するためにキャッシュフローが滞る状態に陥りやすいことから、大規模リフォームを請け負うのが難しくなっている状況です。

実際に、リフォームは既存顧客のみに限るという方針を示した住宅メーカーもあります。

事前調査や施工の費用を含めると、結果として家全体に手を加える大規模リフォームは2,000万円は超えてしまうでしょう。

これまで目安とされてきたリフォーム総額から、500万円程度上がるケースも見込まれます。

家を買い換える、または建て替えるのと同程度かそれ以上のコストになる場合も想定されるため、これまで以上に慎重な判断が求められます。

「賃貸に引っ越す」メリット・デメリット

賃貸はライフスタイルや健康状態の変化に応じて住環境を柔軟に選べる点が大きなメリットです。固定資産税や大規模修繕費用から解放され、庭の管理や外構の維持負担もありません。

一方で、家賃を払い続ける必要があり、入居審査への不安もあります。小規模な改修でも大家の許可が必要で、手すりの設置や水栓金物の交換といった軽微な工事でも無断ではできません。

賃貸の場合は会社に籍があるうちに審査をしないと、家賃保証の審査に通らない可能性があることから、賃貸借契約の締結タイミングが重要になります。

また、引っ越しでは家具・カーテン・生活家電・照明器具・エアコンなどの交換が必要になることが多く、費用がかさみます。

使わない食器や調理器具を処分する良い機会ではありますが、処分しすぎて買い直すこともあるでしょう。費用を抑えたいなら、家具や家電はアウトレット品を活用するという手もあります。

第三の選択肢「セカンドライフで家を購入」

セカンドライフで新たに家を購入する方も少なくありません。とくに近親者の身元引受人がいない「中高年おひとり様」に多く見られます。

持ち家であっても、リフォームをする予定があり、費用が高額化する可能性があるなら、建て替えや住み替えも選択肢に入ってきます。

これまで築いてきた資産のほか、退職金や相続財産などを元手にするケースが多いといえます。持ち家がある場合は現在の家の売却益で、新たな家の購入費用がカバーできる場合もあります。

新たに物件を購入するなら、万が一の場合に少しでも高く売却できるように、資産価値の高い物件を選ぶことが大切です。

ただし、資産価値の高い物件を得ようとすると価格は高く、それなりの資産と信用力が必要になる点には留意しましょう。

資産や信用力に不安がある場合、無理に購入にこだわる必要はありません。住宅にだけ焦点をあてるのではなく「老後の資産」という観点から総合的に判断しましょう。

現金や有価証券といった流動性の高い資産を中心としたポートフォリオを組んだほうが、万が一の際にも柔軟に資金を使えるため、安心感を得られるとも考えられます。

持ち家でも賃貸でも「将来的には施設入所」するケースは多い

身体が不自由となり自力での移動が困難になった場合、自宅に住み続けるのではなく介護施設への入所を検討するという場合もあるでしょう。

持ち家ならリフォームという手段もとれますが、先述のとおり建築基準法によって現実的には難しくなったといえます。

自宅に介護の環境があったとしても、同居する家族の負担を考えて、施設に入所する選択肢を取るケースも少なくありません。

必ずしも現在の住まいに住み続けるとは限らない、という視点を持って老後の住まいを考えるのも大切です。なお、要介護認定を受ければケアマネジャーが適切な施設を斡旋してくれます。

おわりに

持ち家は収入がなくなるシニア世代にとって、精神的な安定材料となりますが、従来よりもリフォームの難易度が上がったことから、介護に伴う改修などは自由度が下がりました。

一方で、賃貸は維持費を抑えられますが、家賃を払い続けるリスクがあります。いずれもメリット・デメリットがあることをおさえておきましょう。

資産や健康状態、ライフスタイルによっては、新たな住宅を購入したり、施設に移り住むといった選択肢も視野に入ってくるでしょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。