認知症の父親と過ごした日々を思慮深く、そしてユーモラスに綴った『おやじはニーチェ―認知症の父と過ごした436日―』。著者の高橋秀実さんは、紆余曲折ありながらも「健忘があるから、幸福も希望もあるのだ」という哲学者ニーチェの言葉に背中を押され、変わりゆく父親に最期まで寄り添い続けました。

超高齢化社会における切実な社会課題に対し、哲学という独自のアプローチで向き合ってきた高橋さんに、その体験談と認知症についての考え方をお聞きしました。

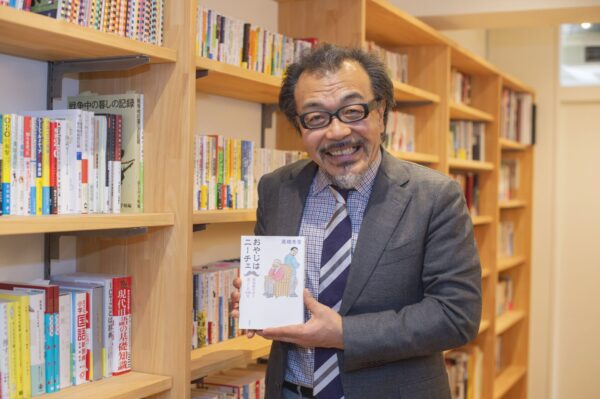

高橋 秀実さん

1961年横浜市生まれ、東京外国語大学モンゴル語学科卒業。テレビ番組制作会社、編集プロダクションを経て、ノンフィクション作家として活動。『TOKYO外国人裁判』(平凡社)でデビュー後、『ご先祖様はどちら様』(新潮社)で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー』(新潮社)で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。2023年1月に『おやじはニーチェ―認知症の父と過ごした436日―』(新潮社)を上梓。

母の急逝によって次第に浮き彫りになった父の認知症

――人生100年時代といわれて久しいですが、その半面、『おやじはニーチェ』では95歳以上のおよそ8割が認知症であるというデータに触れられています。認知症は今後ますます深刻な社会課題になりそうです。

その認知症ですが、これは実は病名ではないんです。記憶障害や見当識障害、思考障害など、老化とともに発症する複数の症状の総称で、正確には「認知症候群」と呼んだほうが良いそうです。つまり認知症は、「熱がある」とか「咳が出る」といった症状の概念と同列で、私の父のケースにしても、ある日を境に医師から「認知症です」と宣告されたものではありませんでした。

――すると、どのような経緯でお父さんの認知症は明らかになったのでしょうか?

両親は横浜市内で夫婦ふたり暮らし。私はたまに様子を見に行っていたのですが、思えば10年くらい前から父の言動はすでにおかしかったんです。同じ話を何度も繰り返すようになっていて、どんな話題を振っても、必ず宮城県の田舎に疎開していた幼少期のエピソードを話し始めるんですよ。

私が「寒くなってきたね」と言えば、「寒いと言えば宮城県にいた頃は……」と話しだすし、「今日は電車が混んでいたよ」と言えば、「電車と言えば宮城県にいた頃は……」と、常に同じエピソードを口にする。さすがにおかしいなと思い母に相談したものの、日常生活に支障があるわけでもないので、医師の診断を仰ぐほどではないだろうと、どこか悠長に構えていました。

ところが父が87歳の時、母が急性大動脈解離で急逝しました。すると、それまでは夫婦というユニットだから成り立っていた生活が、一気に破綻するわけです。父は家事も炊事も何ひとつ自分ではできない人間でしたから、母の死後も、晩飯の時間になると黙って食卓に座って待っている。食事はつくるのではなく、座って待つものなんですね。この、“自立した生活が営めない”状態こそが、まさに認知症なんですよ。

――つまり、認知症は病気ではなく状態を指す言葉であるから、医師の診断によって確定するものではない、と。

そうですね。一応、近所のかかりつけの医師に「父は認知症なのでしょうか?」と聞いてみたら、「そうですね」と言われはしました。日本神経学会が監修した『認知症疾患診療ガイドライン2017』によれば、「本人、本人をよく知る情報提供者、または臨床家による、有意な認知機能の低下があったという懸念」が診断基準のひとつとされています。つまり、私が「父は認知症なのでしょうか?」と懸念したこと自体が、認知症の証拠になるんです。

父の場合、母の存在によって“自立した生活が営めない”状態であることが隠れていましたが、独りになった途端、自力では生活できないことが明らかになりました。私はこれを、「家父長制型認知症」と呼んでいます。父と同じ世代の男性には、こうしたパターンは少なくないと思いますね。

父親の言動を正確に記録することで得られた、思いがけない気づき

――お父さんの認知症を受け、高橋さんご夫婦は実家に住み込みで介護にあたります。その後の症状についてはいかがでしたか?

突然何かに対して怒りだしたり、一日中探し物をしたり。あと、何度も散歩に出かけようとしていましたが、最も象徴的だったのは「取り繕い反応」でした。

これは認知症診断の大きなポイントとされるもので、たとえば要介護認定の面接にやってきた区の調査員に、「今日の朝は何を食べましたか?」と聞かれた時、父は「ふかふかふかっと、ふっくら炊きあがった白いごはん。それに、あったかい豆腐のお味噌汁。それと焼いた鮭、ほうれん草のおひたしもいただきました」などと答えました。でもこれ、まるっきりのウソなんですよ(苦笑)。

要は、問診に答えられず、その場しのぎのために適当な作り話をしたわけです。あとで調査員に聞いたところ、この回答があった時点で要介護認定を確定していたそうです。

認知症介護の基本は、本人が言うことを否定せずに話を合わせることだそうですから、私も父の取り繕いや同じ話の繰り返しに付き合っていましたけど、埒が明かないのでどうしてもイライラさせられましたね。

――介護疲れを予防する意味でも、そうしたイライラをどう解消するかは大切な問題だと思います。高橋さんの場合はどのように対処されていましたか?

私はよく父の言動について妻に愚痴を言っていました。すると妻に「お父さんはどう言っていたの? メモしてないの?」と言われまして、なるほど、と思ったんです。メモすればいいのか、と。

かれこれ35年近く、人の話を聞く仕事をしてきたわけですから、インタビューのつもりで父に接すればいいんだ、と。すると面白いもので、父に対する苛立ちがまったくなくなりました。父が言うことを文字に起こしていると、一呼吸ついて、冷静になれるんですね。

取材と同じで、話を要約したり解釈を加えたりせずに、一字一句、正確に書き取る。そうすると、なんだかそれなりに一理あるように思えてきたんです。父が話す「わけのわからないこと」も、文字にするとわけが見えてくるというか。

たとえば、認知症診断に使われる「長谷川式簡易知能評価スケール」に基づいて、私も父に「100引く7は?」と聞いてみたんです。すると父は、「100引く7って、こう、引くのか?」と、綱を引くような仕草をしました。仕方がないので「そうだよ」と返すと、今度は「じかに引くのか?」と。「じかにって簡単に言うけど、そりゃ大変だぞ」などと言うんです。典型的な取り繕い反応なんですが、「じかに引くのか?」と文字に起こしてみると、確かに「じかに引いていいのか?」と思えてきまして。だって「100」は「百」であり、それはひとつの単位じゃないですか。単位から数を引いていいのか。引いたら単位としては壊れてしまうでしょ。

こちらが勝手に「同じ話」と決めつけていたエピソードも、書き起こしてみると、実は毎回微妙に変化していることも知りました。

――それはノンフィクション作家ならではのアプローチですね。

ある日、父に「ここはどこ?」と聞いてみたら、「ここってどこだ?」と逆質問されたことがありました。これも普段であればイライラする場面ですが、文字に起こしてみると、父はもしかすると場所としての「ここ」ではなく、概念としての「ここ」に言及しているのではないか、という気にさせられたんです。

そこでふと、そういえばドイツの哲学者ヘーゲルが『精神現象学』の中で、「ここ」や「いま」という概念について吟味する意義について触れていたことを思い出し、学生時代に読んでいた哲学書をいろいろ読み漁ってみることにしました。すると、当時はヘーゲルの言葉として理解しようとするからチンプンカンプンだった内容が、父の言葉として置き換えてみると、すごく理解しやすいことに気づいたんです。哲学は、「父親が何を言いたいのか?」を考える上では、とても参考になりましたね。

父親の姿から、自分の「これから」を考える

――『おやじはニーチェ』では、お父さんの言動に哲学的な解釈を求めながら、介護の日々をユーモラスな筆致で綴っています。これも、文字に起こしてみればこその気づきですね。

認知症というのは物事を認知できなくなるわけじゃないんです。ただ社会的な約束事に従いにくくなる。いつ、どこで、何を、という形の記憶も社会的な約束事ですからね。世の中は、さまざまな約束事によって成り立っています。「借りたお金を返す」というのも約束のなせる業であって、借りたことを忘れてしまったらビジネスも成立しません。そうした約束事に従いにくくなっているのが認知症であって、でも困難になっているからこそ、世界を認知することについてはむしろ鋭敏になっているんじゃないでしょうか。これは父との対話で気づかされたことで、まさに哲学そのものでしょう。

――一方で、介護によって経済活動が停滞してしまうことに対する不安も、『おやじはニーチェ』の中で触れられています。ご自身のメンタルはどのようにケアされていましたか。

メンタルは根が呑気なので、特にケアはしていません。経済的には困窮しましたが、ずっと困窮してますからね。そもそも私は勤めていた編集プロダクションが突然解散して以来、ずっとこうしてフリーランスの文筆業をやっていて、35年以上も不安定な立場でいますから、不安定には慣れっこなんですよ。

というか、家庭のことも家計のこともすべて肝心なことは妻任せですから。彼女はいつも毅然としているので、私もなんとなく大丈夫な感じがして。要するに彼女に甘えているわけで、私も立派な「家父長制型認知症」の予備軍といえます。

――歳を重ねるにつれ、自分が認知症になったらどうしよう……と考えることもあるのですが、高橋さんはどうですか? 何か、対策はされていますか?

父を見ていて思ったのは、「身体で覚えたことは忘れないのではないか」ということです。食べたものは覚えていないけど、食事の時間になったら食卓につく。母のことは忘れてしまっているけど、布団は2人分敷く。「身に覚えがある」という言い方もあるように、言葉は忘れても身体的な動きは忘れないような気がします。

私も「妻の手を借りず生活できるよう自立しなくては」などと理屈で考えるより、実際に動いて行動様式を全身で覚えないといけない、と思いますね。

認知症は社会全体で協力し、解決するべき問題

――認知症介護はすべての人にとって無縁ではない問題です。もし身近な人が認知症になった場合、私たちはその現実とどう向き合うべきでしょうか。

「認知症に向き合う」などと構えずに、話をよく聞くことが大事なんじゃないでしょうか。認知症というフィルターを通さずに、耳をよく澄ます。親が認知症になって会話が成立しなくなったと嘆く人がいますけど、そもそも親子間の会話なんてギクシャクするのが当たり前ですからね。認知症のせいじゃなくて、もともとギクシャクした関係だったりするんです。認知症という言葉にあまり囚われず、それまでの関係性を思い返しながら気長に接するのが一番ではないでしょうか。認知症になったからといって急に人格が変わるわけじゃありませんから。

会話も内容の真偽より、スタンスのほうが大切だと思います。父なども私が誰なのか分かっていないようでしたが、距離感と力関係で把握していたようでした。とても親近感はあるが、力はあんまりなくて頼れない、とか。私に対してはいつも好き勝手に物を言っていた父が、私の妻が登場すると途端にシャキッと背筋を伸ばしたりする。私と彼女のパワーバランスを見抜いており、彼女こそがいざという時、助けてくれる人、父や私の生活の要であることを知っているということです。

――高橋さんのお父さんが亡くなり、介護の手を離れて3年が経ちます。最後に、今まさに介護にあたっている人、これから介護にあたる人にアドバイスをお願いします。

今回の本を読んでもらうと、さも私が介護をしていたように思われてしまうかもしれませんが、実際に介護を担っていたのは福祉サービスの皆さんです。そうでなければ、とても私たち家族だけで父を最期まで世話することはできなかったでしょう。だからこそ言いたいのは、困っているなら遠慮せずSOSを出すべき、ということです。

「認知症」というのは社会に向けたSOSです。ひとりでは生きていけないから助け合いましょうということ。介護や認知症は社会問題です。個人ではなく社会全体で取り組む問題なんです。介護保険などの制度も皆でお金を負担し合って問題解決にあたりましょうという仕組みですからね。もしその時が来たら、1人で抱え込むことなく、必要なサポートを適切に求めてほしいですね。

※高橋秀実さんの「高」の字は、正しくは「はしご高」です。

(取材・執筆=友清哲 撮影=新谷敏司 編集=モリヤワオン/ノオト)