配偶者がいない場合の相続は、法定相続人の範囲や相続順位が複雑に絡み合います。結婚していない場合や、離婚後、配偶者が先に亡くなった場合など、財産を誰がどのように引き継ぐのかを正しく理解することが重要です。

本記事では、配偶者がいない場合の相続の基本から、相続人の優先順位、割合、相続人がいない場合の財産の行方、さらに相続対策までを詳しく解説します。相続に関する知識を深め、将来の備えをしっかり整えておきましょう。

- 配偶者がいない場合の相続では、法定相続人は「子」「親」「兄弟姉妹」という順位で決まる

- 配偶者がいない場合の相続割合は、該当する相続人の人数で均等に分割される(例:子が2人なら各50%ずつ)

- 法定相続人を確定するには戸籍謄本から相続関係図を作成する必要がある。

配偶者がいない方の相続の基本|誰が財産を引き継ぐのか

配偶者がいない方の相続では、法定相続人が誰になるのか、相続割合はどうなるのかという点が重要になります。独身の方、離婚された方、配偶者に先立たれた方など、配偶者がいない状態で相続が発生した場合、相続人の範囲や優先順位は民法で定められたルールに従って決まります。

相続順位を正しく理解し、法定相続人を特定することが、円滑な相続手続きの第一歩となるでしょう。

配偶者なしの相続における法定相続人の決まり方

配偶者がいない場合の法定相続人は、血縁関係に基づく相続順位によって決定されます。通常、被相続人に配偶者がいれば原則としてその配偶者は法定相続人になりますが、配偶者がいない場合には子、親、兄弟姉妹といった親族が相続順位に従って相続人となります。

民法の規定では、被相続人との血縁関係が近い順に相続権が認められており、上位の順位に該当者がいる場合は、下位の順位の人は相続人にはなりません。

相続順位を理解して相続人を特定する方法

相続順位は以下の優先順位で構成されています。

- 第1順位:子(直系卑属)

- 第2順位:親(直系尊属)

- 第3順位:兄弟姉妹

たとえば、結婚して子どもがいるが配偶者に先立たれていた場合には、子どもが法定相続人になります。各順位内での相続分は、該当する相続人の人数で均等に分配されます。配偶者がいない場合の相続では、この順位に沿って誰が財産を引き継ぐかが決まります。

【相続順位】

| 順位 | 法定相続人 | 具体例 | 配偶者なしの場合の相続割合 |

|---|---|---|---|

| 第1順位 | 直系卑属(子、孫など) | 子、養子、認知された子 (子が既に死亡している場合は孫) | • 子が1人:全財産(100%) • 子が複数:均等に分割 (例:子2人なら各50%) |

| 第2順位 | 直系尊属(親、祖父母など) | 実父母、養父母 (親が既に死亡している場合は祖父母) | • 親が1人:全財産(100%) • 両親健在:各50% • 祖父母の場合も均等分割 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄、姉、弟、妹 (兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子=甥・姪) | • 兄弟姉妹1人:全財産(100%) • 複数:均等に分割 (例:兄弟2人なら各50%) |

| 該当者なし | 特別縁故者 (家庭裁判所の審判による) | • 内縁の配偶者 • 被相続人の介護者 • 生計を共にしていた人 | 家庭裁判所の審判により決定 |

| 最終的に | 国庫 | – | 全財産が国に帰属 |

代襲相続についても理解しておくことが大切です。たとえば、被相続人に子どもが二人いて、そのうちの一人が既に亡くなっている場合にも、亡くなった子に子(被相続人にとっては孫)がいれば、その孫が代わって相続する「代襲相続」が発生します。この場合、被相続人のもう一人の子と孫が、それぞれ法定相続人になります。

戸籍謄本から相続関係図を作成する重要性

法定相続人を確定するためには、本籍地の役所で出生から現在までの連続した戸籍謄本をすべて集める必要があります。本籍地が遠い場合や時間がない場合には、郵送での取り寄せも可能です。すべての戸籍が揃えば、誰が法定相続人となるのかを正確に確認できます。

稀に、ご両親の再婚など知らなかった事実が判明し、実は相続人となる兄弟がいるということもあります。特に独身の方や子どもががいない方は、生前にご自身の戸籍情報を確認しておくことをおすすめします。

配偶者がいない場合の具体的な相続パターンと割合

配偶者がいない場合の相続は、家族構成によって相続人のパターンが異なります。相続には順位があり、上位の相続人がいる場合には、それ以降の順位の人は相続人にはなりません。たとえば、子どもがいれば親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、各パターンにおける相続割合は、相続人の人数によって均等に分割されるのが基本です。

以下の表で具体的な相続パターンと割合を確認しましょう。

【配偶者がいない場合の相続パターンと割合】

| 相続パターン | 相続人 | 相続割合 |

|---|---|---|

| パターン1 配偶者なし・子あり | 子(複数の場合は均等) | • 子1人:100% • 子2人:各50% • 子3人:各33.3% |

| パターン2 配偶者なし・子なし・親あり | 親(複数の場合は均等) | • 親1人:100% • 両親:各50% • 祖父母の場合も均等割 |

| パターン3 配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり | 兄弟姉妹(複数の場合は均等) | • 兄弟1人:100% • 兄弟2人:各50% • 兄弟3人:各33.3% |

| パターン4 配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり(一部死亡) | 生存兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪) | • 兄弟の持分を甥・姪が代襲 • 甥・姪が複数の場合は均等割 |

| パターン5 配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし | 特別縁故者(認められれば) | 家庭裁判所の審判による |

| パターン6 相続人不存在 | 国庫 | 100% |

子どもがいる場合の相続|離婚後や死別後の財産分配

配偶者がいない場合でも、子どもがいれば子どもが第1順位の相続人となります。離婚後や死別後のケースがこれに該当し、子どもがすべての財産を相続することになります。子どもが複数いる場合は、それぞれが均等に財産を分割します。

子どもが2人いれば各50%ずつ、3人いれば各33.3%ずつという具合です。注目すべき点として、非嫡出子であっても嫡出子と相続分は同じであり、差異はありません。両親が離婚していても、子どもの相続権には影響しないため、疎遠な親との関係性にかかわらず相続権は保持されます。

子どもがいない場合は親が相続|直系尊属への財産継承

子どもがいない場合、第2順位である親(直系尊属)が相続人となります。生涯独身の方や、離婚した相手との間に子どもがいない方がこのケースに該当します。両親が健在であれば、それぞれが50%ずつ財産を相続します。片親のみが健在の場合は、その親が100%相続することになります。

両親が既に亡くなっている場合には、祖父母が次の相続人となる可能性があります。直系尊属が複数存在する場合も、均等に分割するという原則は変わりません。祖父母が複数健在であれば、それぞれが等しい割合で相続することになるでしょう。

親も子もいない場合の兄弟姉妹への相続

子どもも親もいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。これは生涯独身で親も既に亡くなっているケースや、離婚して子どもがいない方で親も亡くなっているケースに該当します。兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に財産を分割します。

兄弟姉妹の一部が既に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続によって親の取り分を相続します。ただし代襲相続には制限があり、兄弟姉妹の相続における代襲は1世代に限られます。つまり、甥・姪までは代襲相続が認められますが、その子(曾甥・姪)には代襲相続権は及びません。この点は他の相続と異なる重要なポイントです。

相続人がいない場合の財産の行方

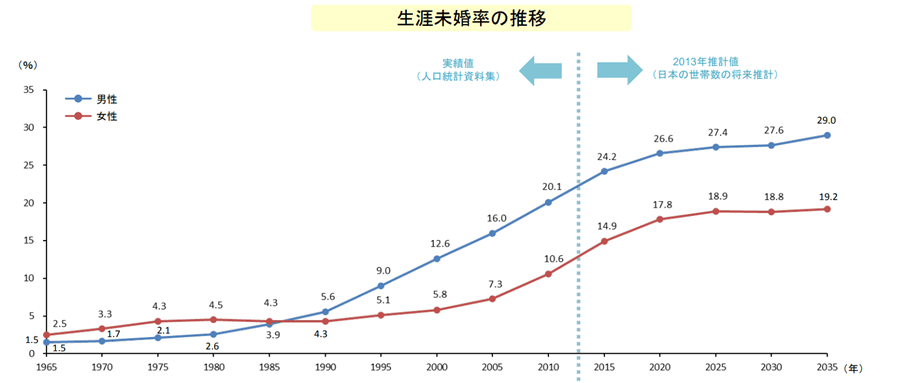

第3順位までの法定相続人(子、親、兄弟姉妹)が誰もいない場合、相続人不存在の状態となります。これは高齢になるにつれて直面する可能性が高まる事態です。

このような場合、「特別縁故者」という制度によって財産を引き継いでもらえる可能性があります。特別縁故者も存在しない場合は、最終的に財産はすべて国庫に帰属することになります。

配偶者がおらず、血縁者も少ない方は、この点を意識した事前対策が重要となるでしょう。

特別縁故者による相続申立ての可能性

特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に特別に財産を引き継ぐことができる相続人以外の方を指します。具体的には、亡くなられた方と生計を同じくしていた方、介護などの世話をしていた方、亡くなられた方と特別な縁故(師弟関係や親子同然の関係など)があった方が該当します。

内縁の配偶者がいる場合も、この特別縁故者として認められる可能性があります。特別縁故者として財産を引き継ぐには、当人が家庭裁判所へ申立てを行い、認められる必要があります。この申立ては相続人不存在が確定してから3ヵ月以内に行わなければならないという期間制限がある点に注意が必要です。

最終的に国庫に帰属するケースとその手続き

相続人が誰もおらず、特別縁故者も存在しない場合、あるいは特別縁故者による申立てが認められなかった場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国の財産になるということです。

この場合、まず相続財産管理人が選任され、被相続人の財産の清算が行われます。債権者への弁済などが済んだ後、残った財産がすべて国のものとなります。

このような結末を避けるためには、生前から遺言書の作成や生前贈与など、財産を希望する人に確実に引き継ぐための対策を講じておくことが大切です。特に配偶者がおらず親族との関係が薄い方は、計画的な相続対策を検討すべきでしょう。

配偶者がいない方の相続対策と準備

配偶者がいない方の相続では、法定相続人を特定することに加えて、財産をどのように引き継ぐかという対策が重要です。

財産目録の作成、遺言書の準備、サポートサービスの活用など、計画的に準備を進めることで、ご自身の希望通りの相続を実現し、残された方々の負担を軽減することができるでしょう。

財産目録の作成|プラスとマイナスの財産を明確に

配偶者がいない場合、相続人となる方が財産の全容を把握できないケースが少なくありません。そのため、財産目録を作成して所有財産の一覧を残しておくことが大切です。財産目録には土地・建物などの不動産、現金、預金といった資産を種類別に記載し、具体的な住所や口座番号など誰が見ても分かりやすく書いておきましょう。

プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も明記することが重要です。もしマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は相続放棄を選択できます。相続放棄の申請期限は3ヵ月と限られているため、迷惑をかけないためにも詳細な記載が必要となります。

また、財産一覧に加えて葬儀やお墓への希望なども記しておくと、亡くなった後の手続きがスムーズに進みます。

遺言書と生前贈与で希望通りの相続を実現する

配偶者も子どももいない場合、財産は法定相続人以外の方に引き継ぐ選択も考えられます。遺言書を作成しておくことで、亡くなった後に遺言の効力によって財産を分割することが可能です。遺言の内容に誤りがあると無効になる可能性があるため、公証役場で公正証書遺言を作成することが安心です。

また、生前に相続対象となる財産を徐々に相続人となる方へ贈与するという方法もあります。年間110万円を超える贈与には贈与税が発生しますが、確実に財産を引き継げるメリットがあります。さらに、死因贈与という方法もあり、これは「亡くなる前に財産を引き継ぐ相手に財産を渡すことを伝えておく契約」です。後に契約の成立を証明するためにも、死因贈与も遺言書に明記しておくことが大切でしょう。

おわりに

配偶者がいない方にとって、、相続には適切な準備と対策が欠かせません。相続順位や法定相続人、相続割合について正しく理解することが大切です。そのうえで、戸籍謄本をもとに相続関係図を作成し、財産目録でプラスとマイナスの財産を整理しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

また、遺言書の作成や生前贈与などを活用し、ご自身の意向に沿った相続を実現するための準備も検討するとよいでしょう。法定相続人がいない場合には、特別縁故者への財産分与や終活支援サービスの活用といった選択肢もあります。このような備えが、残された方々の負担を軽減し、大切な財産を円滑に引き継ぐことにつながります。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。