孤独死は、近年増加している深刻な社会問題です。特に高齢者のひとり暮らし世帯の増加や未婚率の上昇、地域とのつながりの希薄化などがその背景にあります。孤独死には「孤立死」とも呼ばれるものがあり、これは単にひとりで亡くなった場合だけでなく、社会的な孤立や支援の欠如が原因となることも多いです。

本記事では、孤独死の原因とその背景を詳しく解説し、若者層や中年層に広がる孤独死の現状にも触れます。さらに、孤独死を防ぐための対策や実際に役立つ支援サービスも紹介し、安心して暮らすための具体的なサポート方法についても紹介します。

- 孤独死には明確な定義があり、孤立死との違いが存在する

- 高齢者の孤独死が増加する原因には、一人暮らし世帯の増加、未婚率上昇、地域コミュニティとの希薄化、経済的問題がある

- 若者・中年層の孤独死の原因として、未婚・非婚化、働き方の多様化、コミュニケーション不足、ひきこもり状態などがある

孤独死とは

孤独死は、ひとり暮らしの高齢者や世帯が家族や地域社会との交流が乏しい状態で死亡し、死後かなりの期間を経過してから発見されるケースを指します。

日本社会では昭和50年代後半から報道されるようになり、特に平成17年の千葉県松戸市常盤平団地での孤独死問題がテレビで放送されて以降、社会的関心が高まっています。

高齢者単身世帯や高齢夫婦世帯の増加に伴い、必要な行政サービスを受けられないまま社会から孤立した状態で亡くなるという問題は、現代社会が直面する深刻な課題となっています。

孤独死の定義と意味

孤独死とは、「誰にも看取られることなく亡くなったあとに発見される死」と定義されています。平成22年版高齢社会白書では、死後長期間放置されるような悲惨な孤立死は人間の尊厳を損なうものであり、死者の親族や近隣住人、家主などに心理的な衝撃や経済的な負担を与えることが指摘されています。

孤立死は、生存中の孤立状態が死によって表面化したものとして捉え、生きている間の孤立状態への対応を迫る社会問題として認識する必要があります。社会から「孤立」している高齢者の支援体制構築が求められています。

参考:総務省「高齢者の社会的孤立の防止対策等に関する行政評価・監視」

孤独死と孤立死の違い

総務省の報告書では、「孤独死」と「孤立死」という用語が混在して使用されていますが、「孤立死」は「社会的孤立」という客観的状態に焦点を当てた表現として用いられる傾向があります。

社会的孤立とは「家族や地域社会との交流が客観的にみて著しく乏しい状態」を指し、単にひとりで亡くなることではなく、社会との繋がりが断たれた状態での死を意味します。この違いは、対策の方向性にも影響し、孤立死防止には地域社会の繋がりの再構築という視点が重要となります。

高齢者の孤独死が増加する原因

近年、高齢者の孤独死が社会問題として注目を集めています。特にひとり暮らしの高齢者世帯の増加や未婚率の上昇、地域コミュニティとの関わりの希薄化など、さまざまな要因が孤独死増加の背景にあります。

また、経済的困窮により健康管理が難しくなるケースも増えており、適切なサポートの仕組みづくりが求められています。高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて、孤独死の原因を理解し、効果的な対策を講じることが重要となっています。

高齢者の一人暮らし世帯の増加

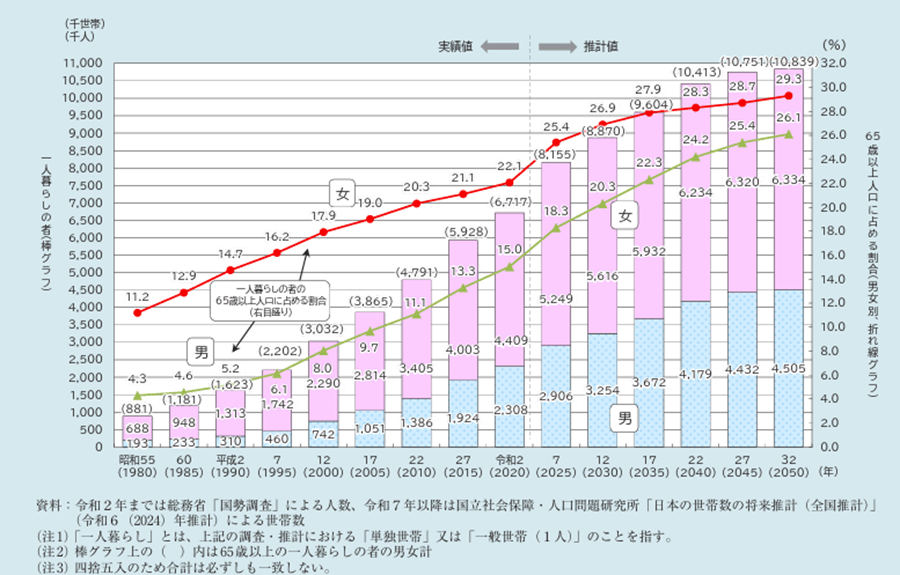

高齢者のひとり暮らし世帯は男女ともに年々増加傾向にあります。内閣府の「令和5年度高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」によると、65歳以上のひとり暮らしの方は昭和55年には男性4.3%、女性11.2%でしたが、令和2年には男性15.0%、女性22.1%となっています。将来的には令和32年に男性26.1%、女性29.3%まで上昇すると予測されています。

この背景には、三世代世帯の減少と核家族化の進行があり、昭和55年には三世代世帯が全体の半数を占めていましたが、令和4年では夫婦のみの世帯と単独世帯がそれぞれ約3割を占める状況へと変化しています。

参考:内閣府「令和5年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」

日本の未婚率上昇と高齢単身者の増加

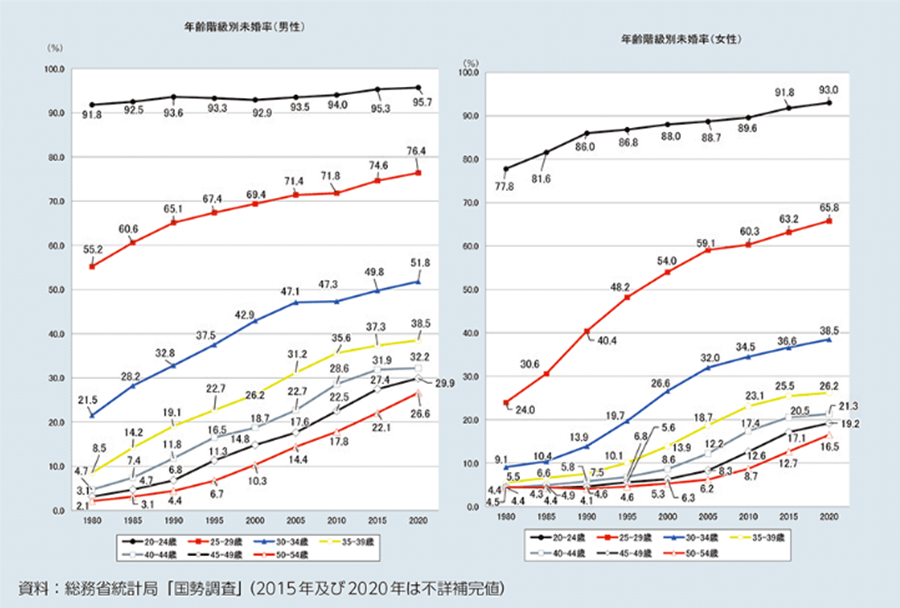

日本における未婚率の上昇が、高齢単身者の増加に大きく影響しています。厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」によれば、50歳時の未婚割合は徐々に上昇しており、2040年には男性で29.5%、女性で18.7%まで高まると推計されています。

これに伴い、65歳以上の未婚率も上昇傾向にあり、2040年時点で65歳以上男性の16.0%、女性の9.9%が未婚状態になると予測されています。

75歳以上においても、男性が14.9%、女性が7.9%と、今後高齢世代の未婚率は継続的に上昇することが見込まれます。このような傾向は、高齢単身世帯の増加につながり、孤独死のリスクを高める要因となっています。

地域コミュニティとの関わりの希薄化

核家族化の進行とともに、地域社会との関わりの希薄化も孤独死の重大な原因となっています。かつては町内会や自治会などの地域活動が活発で、住民同士の交流や見守りが自然に行われていました。

しかし近年では、こうした地域コミュニティへの参加意識が低下しており、特に都市部において顕著です。内閣府の「地域社会の暮らしに関する世論調査」では、「地域の人々のつながり」に満足している人の割合は人口20万人未満の都市で31.6%であるのに対し、人口20万人以上の都市では19.3%と大きな開きがあります。

地域との関わりが減少することで、体調不良や生活上の困りごとに気づいてもらえる機会が減少し、孤独死のリスクが高まっているのです。

経済的困窮による健康管理の問題

高齢者の経済的困窮は、適切な健康管理ができない状況を生み出し、孤独死のリスクを高めています。年金だけでは生活が厳しい高齢者は、医療費の負担を避けるために必要な通院を控えたり、食費を切り詰めて栄養バランスの偏った食生活を送ったりするケースが少なくありません。

また、電気代を節約するため「熱中症」や、経済的理由で薬の服用を中断することによる持病の悪化なども深刻な問題です。さらに、経済的困窮は社会的な孤立を深める要因にもなり、外出の機会や他者との交流が減少することで、体調の変化に気づいてもらえる機会が失われ、突然の体調不良による孤独死につながるリスクが高まっています。

若者・中年層の孤独死の原因

若者・中年層の孤独死は、近年増加傾向にある深刻な社会問題です。日本社会における人間関係の希薄化、家族形態の変化、働き方の多様化などの社会的背景が複雑に絡み合い、孤独死のリスクを高めています。

現代社会における孤独死は、高齢者だけの問題ではなく、若い世代でも起こりうる問題として認識されてきています。

未婚・非婚化と家族形態の変化

未婚率の上昇と家族形態の変化は、若年・中年層の孤独死リスクを高める大きな要因となっています。日本では50歳時の未婚割合が年々上昇し、2040年には男性で29.5%、女性で18.7%に達すると推計されています。世帯の規模も縮小し続け、単身世帯の割合は全体の約4割を占めるまでになりました。

未婚・非婚化の進行により、家族による日常的な見守りや緊急時の支援体制が弱体化しています。「家族が同居又は近い場所に住んでいること」は居住地域の満足度を高める重要な要素であるにもかかわらず、その機会が減少することで孤立のリスクが高まり、体調不良時などの異変に気づく人がいない状況を生み出しています。

働き方の多様化と社会的孤立

働き方の多様化は、社会的孤立を深め、孤独死リスクを高める要因となっています。新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークが急速に普及し、職場での対面コミュニケーションの機会が減少しました。東京都23区のテレワーク実施率は、感染症流行前の17.8%から最大で55.2%まで上昇しています。

職場での人間関係は、多くの人々にとって重要な社会的つながりでしたが、テレワークの増加により日常的な会話や交流の機会が減少しました。特に単身者にとって、職場は重要な社会的接点であり、これが失われることで社会的孤立が深まります。人々の交流の意識も希薄化し、「全面的つきあい」より「形式的つきあい」を望む傾向が増加している点も、孤独死リスクを高める要因となっています。

コミュニケーション不足とメンタルヘルスの関係

コミュニケーション不足はメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、孤独死リスクを高めています。内閣府の調査によると、月1回以上対面でのコミュニケーションをとった相手として、「居住地域の近隣の人」と答えた割合は年代が上がるほど高く、若年層ほど低い傾向にあります。

人との交流が制限された新型コロナウイルス感染症の影響により、孤独感を「しばしばある・常にある」と回答する割合が増加しました。特に男性は50歳代、女性は30歳代で孤独感を強く感じている割合が高くなっています。孤独感の長期化はうつ症状を含むメンタルヘルスの悪化を招き、自殺リスクを高める可能性があります。2022年の自殺者数は21,881人と前年から増加しており、孤独・孤立問題との関連が懸念されています。

ひきこもりやニート状態による社会的孤立

ひきこもり状態は社会的孤立を深刻化させ、孤独死リスクを高めています。内閣府の調査によると、15〜39歳の広義のひきこもり状態の者のうち25〜29歳の割合が23.6%と最も高く、40〜64歳では60〜64歳が36.0%を占めています。ひきこもりの期間も長期化しており、約半数が3年以上の状態にあります。

ひきこもり状態になった主な理由として「退職したこと」「人間関係がうまくいかなかったこと」「中学校時代の不登校」などが挙げられ、その背景は複雑です。このような状態は外部との接触機会を著しく減少させ、体調不良などの緊急事態に対して助けを求めることが困難になります。ひきこもり状態の方がいる世帯では「自分の健康」「家族の健康」「収入・生活資金」などの複数の困りごとを抱えており、支援が必要ながらも、半数以上が関係機関に相談した経験がないという実態があります。

参考:厚生労働省「ひきこもりの実態と社会的背景・要因の理解」

孤独死の死因と発見までの経緯

孤独死は社会問題として注目されていますが、その実態についてはあまり知られていません。日本少額短期保険協会の「第9回孤独死現状レポート」のデータを基に、孤独死の主な死因や発見されるまでの経緯について詳しく見ていきましょう。

孤独死の主な死因

日本少額短期保険協会の「第9回孤独死現状レポート」によると、孤独死の主な死因は病死が62.0%と最も多く、次いで自殺が9.2%、事故死が0.9%となっています。

特筆すべきは、一般の死亡統計と比較して自殺の割合が極めて高い点です。全国民の死者数に占める自殺者の割合が約1.3%であるのに対し、孤独死では約9.2%と7倍以上になっています。

これは特に若年層で顕著であり、20代女性の自殺割合は36.1%と突出して高い状況です。このデータから、単身生活における孤独感が自殺リスクを高めている可能性が考えられます。

孤独死発見の経緯

孤独死の発見までの平均日数は全体で18日となっており、3日以内に発見される割合は全体で37.8%にとどまっています。性別による差も見られ、女性の方が男性より早期に発見される傾向があります(3日以内の発見率:女性43.5%、男性36.6%)。

発見者の内訳を見ると、親族や友人による発見は全体の36.1%で、不動産管理会社やオーナーなど職業上の関係者による発見が48.1%と半数近くを占めています。女性は男性と比較して親族や友人に発見される割合が高く、日常的な交流の差が反映されていると考えられます。

孤独死の対策方法

孤独死を防ぐためには、家族や地域との繋がりを維持すること、見守りサービスを活用すること、さらには必要に応じて住環境を見直すことなど、さまざまな対策が考えられます。

ここでは具体的な対策方法を紹介し、自分自身や大切な人を孤独死のリスクから守るための方法を解説します。

家族や親族による見守り体制の構築

孤独死を防ぐ最も基本的な対策は、家族や親族による定期的な見守りです。日本少額短期保険協会の調査によると、孤独死発見までの平均日数は18日となっており、3日以内の発見は全体の37.8%にとどまっています。定期的な連絡が早期発見の鍵となります。

親族との連絡方法としては、電話やメール、LINEなどのSNSを活用し、週に2〜3回は安否確認をすることが望ましいでしょう。特に季節の変わり目や気温の急激な変化がある時期、本人が体調不良を訴えているときには、より頻繁に連絡を取るよう心がけることが重要です。連絡が取れない場合の対応手順をあらかじめ家族内で決めておくことも効果的な方法といえるでしょう。

地域社会との積極的な関わりをもつ

孤独死の原因のひとつに地域社会からの孤立があります。内閣府の調査によれば、高齢者の約40%が孤独感を感じており、特にひとり暮らしの場合にその傾向が強まることがわかっています。

地域活動への参加は孤立防止に効果的です。趣味のサークルやボランティア活動、自治会の催しなどに参加することで、地域住民との繋がりが生まれます。内閣府のデータでは、高齢者グループ活動へ参加した人の約半数が「新しい友人を得ることができた」「生活に充実感が出てきた」と回答しており、孤独感の緩和に効果があることが示されています。また、地域との関わりは、困ったときに相談できる相手が増えるという安心感にもつながります。

ITや見守りサービスの活用

近年では、ITを活用した見守りサービスが孤独死対策として注目されています。これらのサービスは、常時監視することで異変を早期に発見し、迅速な対応を可能にします。

| 機器・サービス | 概要 | 主な機能 |

|---|---|---|

| 転倒検知センサー | 転倒や異常な動きを検知して通報するセンサー | ・転倒の自動検知 ・緊急通報機能 ・活動量モニタリング |

| 温度・人感センサー | 室内の温度変化や人の動きを検知するセンサー | ・室温モニタリング ・活動検知 ・異常検知アラート |

| スマートフォンの位置情報共有システム | GPSを利用して位置情報を家族と共有するアプリ | ・リアルタイム位置共有 ・行動履歴確認 ・ジオフェンス機能 |

| 見守りカメラシステム | 室内を映像で監視し異常を検知するシステム | ・映像監視 ・動体検知 ・双方向音声通話 |

| 見守り家電(スマート家電) | 家電の使用状況から生活リズムを把握 | ・電気/ガス/水道使用検知 ・異常パターン通知 ・生活リズム分析 |

| ウェアラブル健康モニター | 身につけて健康状態を常時監視する機器 | ・心拍数モニタリング ・睡眠分析 ・活動量計測 ・緊急通報 |

これらの見守りサービスは、家族が遠方に住んでいる場合や、頻繁な訪問が難しい場合に特に有効です。室内に設置したセンサーが転倒・転落などを検知して家族や介護者に通知するシステムやスマホの位置情報共有など、イギリスや日本では多様なITサービスが提供されています。

自治体や民間企業による孤独死防止サービスの活用

近年、孤独死を防ぐために市区町村や民間企業によるさまざまな見守りサービスが提供されています。市区町村では、独自の条例や規則を制定し、近所同士の見守りや助け合いのための事業を実施しています。たとえば、郵便受けに新聞や郵便物が溜まっているなど不穏な状況を市区町村に相談できる仕組みを整えているところもあります。

民間企業のサービスには、郵便局員や宅配便の配達員による安否確認、水道メーターや電気使用量のモニタリング、電話による相談サービス、常備薬の定期補充訪問時の安否確認、非常ボタンを設置した駆けつけサービスなどがあります。これらは有料サービスが多いものの、万が一の際に迅速な対応が期待できるため、ひとり暮らしの高齢者にとって心強い味方となるでしょう。

老人ホームや介護施設への入居

「孤独になるのが不安」という人におすすめなのが、老人ホームなどの介護施設への入居です。施設では毎日多くの人との関わりがあり、介護士による介護や看護師による医療ケアも受けられるため、孤独死のリスクを大きく軽減できます。

老人ホームには「特別養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」などの種類があります。特別養護老人ホームは費用が安い公的施設ですが、入居要件があり待機者も多い状況です。一方、サービス付き高齢者向け住宅は、居室に安否確認機器の設置や職員による定期的な安否確認があり、自立している方から介護度の高い方まで幅広く受け入れています。介護サービスも施設内外から選択でき、従来の生活スタイルを継続できる点が特徴です。

おわりに

孤独死は現代社会が抱える深刻な問題であり、高齢者だけでなく若年層にも広がっています。

その原因は単身世帯の増加、地域コミュニティの希薄化、経済的困窮など多岐にわたりますが、対策も多様に存在します。家族や親族による見守り体制の構築、地域社会との積極的な関わり、ITや見守りサービスの活用など、さまざまな方法で孤独死のリスクを軽減できます。また、民間の専門サービスを活用すれば、ひとり暮らしの生活をより安心なものにできるでしょう。孤独死を防ぐためには、自分自身や大切な人のために今から適切な対策を講じることが大切です。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。