現実に沿った無理のない老後の資金計画を立てるためには、将来の年金受給額をできるだけ正確に把握することが大切です。まずは自分がどのくらい受け取れるのかを確認してみましょう。この記事では、年金の受給予定額を確認する方法を複数紹介します。

主要な年金は国民年金と厚生年金の2つ

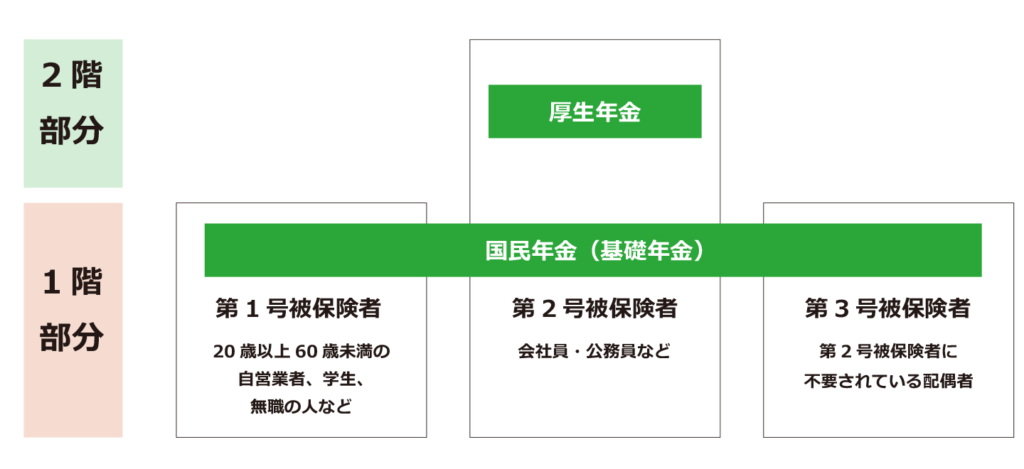

日本の公的年金制度は「2階建て」と表現されます。これは1階部分に該当する「国民年金」と2階部分の「厚生年金」の2つの年金があるためです。

公的年金の加入者は、フリーランスや個人事業主が該当する「第1号被保険者」、会社員や公務員が該当する「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者の「第3号被保険者」の3つの区分に分けられます。

国民年金は3つの区分にかかわらず、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。

一方の厚生年金は第2号被保険者のみが該当します。

一般的に加入期間が同じ場合、国民年金だけに加入している方よりも、国民年金と厚生年金の両方に加入している方のほうが年金受給額は高くなります。実状としては、公的年金はフリーランスや個人事業主などよりも、会社員や公務員の方が優遇される制度といえるでしょう。

高齢者が受け取る年金は、現役世代が納める保険料が主な財源となっており、それ以外にも国庫負担(国が負担すること)や余剰分を積み立てたお金で支払われています。

参照元:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

受給額は働き方や納付状況で変動する

前述のとおり、国民年金だけに加入しているか、国民年金と厚生年金の2つに加入しているかで受給額は変わりますが、さらに加入期間や年収などによっても変動します。

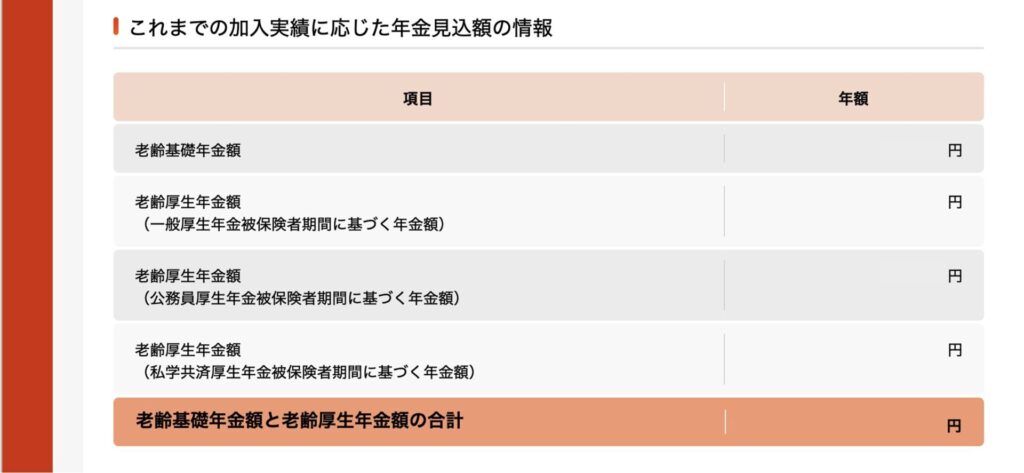

国民年金により受け取れる老齢基礎年金は、納付月数によって金額が決まりますが、厚生年金における老齢厚生年金は、年収と加入月数で金額が変動する仕組みです。

老齢基礎年金は、人口の増減や平均寿命の推移、賃金や物価の上昇・下落などを考慮に入れて、毎年受給額が変動します。変動幅は少額で、月額では数千円程度しか変わりません。

日本年金機構が発表した、令和7年度の老齢基礎年金は満額受給する場合で月額69,308円となっています。満額とは、20歳から60歳まで未納が一度もなく40年間保険料を払った場合に受け取れる老齢基礎年金額を言います。

一方で、厚生年金加入期間がある場合の年金額は老齢厚生年金が上乗せされる分、多くなります。例えば厚生労働省が夫婦2人分の年金額として月額232,784円を提示していますが、これは夫が平均標準報酬額(平均的な年収の月割り)455,000円で40年間勤務、妻は専業主婦で国民年金のみで試算した年金額となっています。

参照元:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

毎年誕生月に届く、ねんきん定期便で受給額がわかる

計算を手間に感じる方や、正確な金額を導き出せるか不安な方は、ねんきん定期便を活用してください。

ねんきん定期便は、日本年金機構から公的年金の加入者宛に毎年誕生月に送られる、公的年金の記録を記した書類です。この書類が届いたら、年金の加入履歴や年金支給見込額などを確認してみましょう。

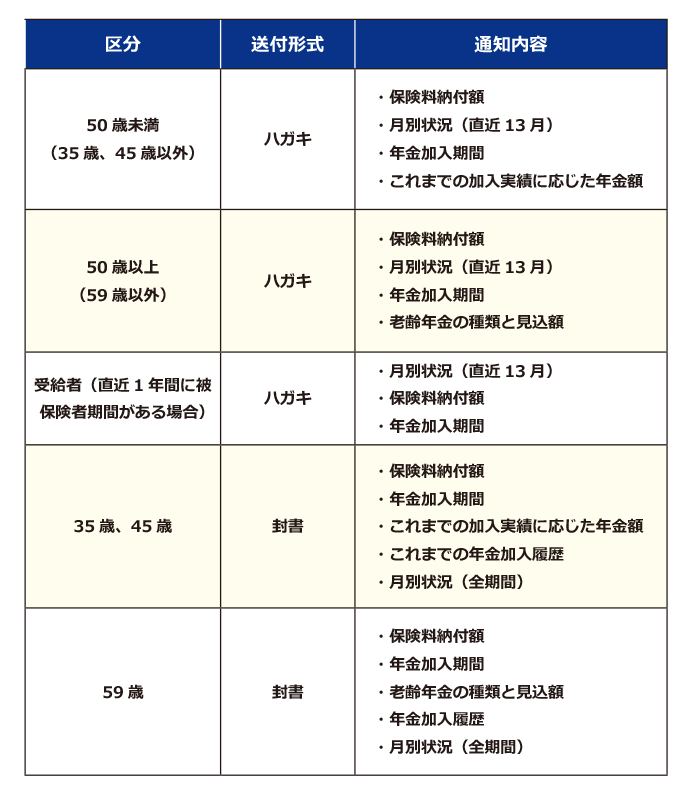

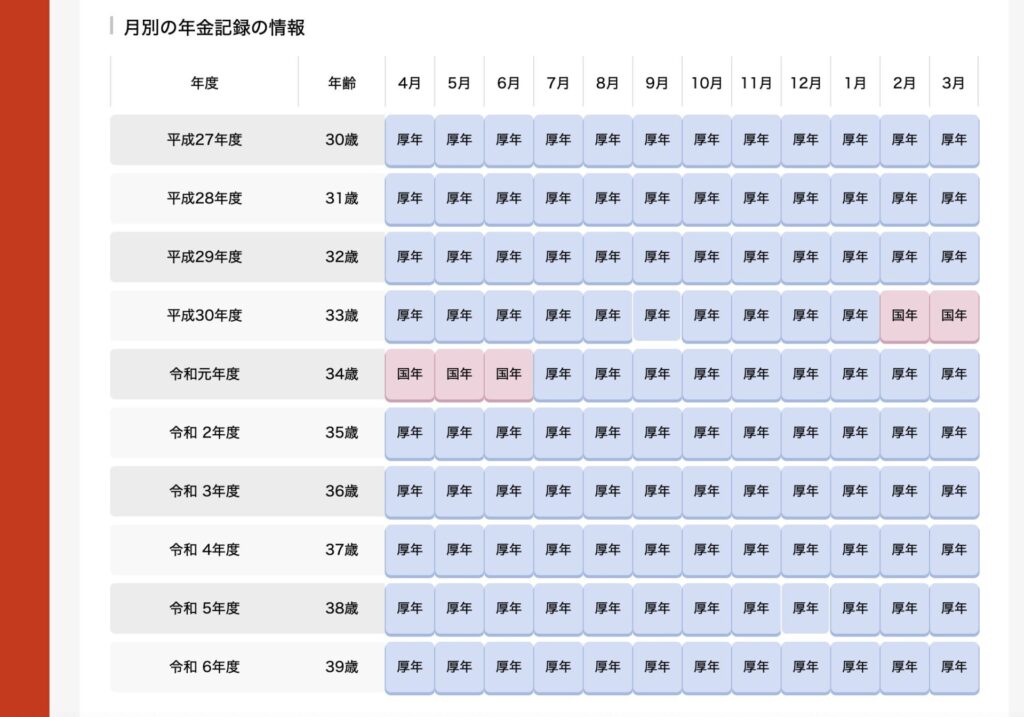

通常は葉書で送られますが、35歳、45歳、59歳になる年だけは封書で届きます。封書には、葉書と同様の保険料納付額、年金加入期間、これまでの加入実績に応じた金額のほかに、これまでの年金加入履歴と全期間の月別状況が記載されています。

また、49歳までに受け取る葉書と50歳以上で受け取る葉書では、送られる内容に違いがあることもおさえておきましょう。50歳以上になってから送られる葉書には、現状の加入状況が60歳までの10年間続く想定で、受け取れる見込み金額が記載されます。

50歳以上のねんきん定期便で注意したいのは、「見込み額」は現時点の標準報酬月額が60歳まで変わらないことを前提としている点です。

収入が減ったり、会社を辞めたりすれば、翌年の年金定期便がアップデートされて見込み額は減少します。毎年更新されていくので、最新のねんきん定期便の情報を参考にするようにしてください。

参照元:日本年金機構「大切なお知らせ、『ねんきん定期便』をお届けしています」

ねんきんネットなら好きなタイミングで確認できる

ねんきん定期便の発行元である年金機構が運営する「ねんきんネット」でも、これまでの保険料の納付額や将来の受給見込み額を確認できます。

年に1度のペースで送られる定期便と違って、自分が気になったときに自主的に確認できる点は大きなポイントです。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

ほかにも条件を変えての年金額の試算や年金振込通知書などの書類のダウンロードなど、機能が充実しています。

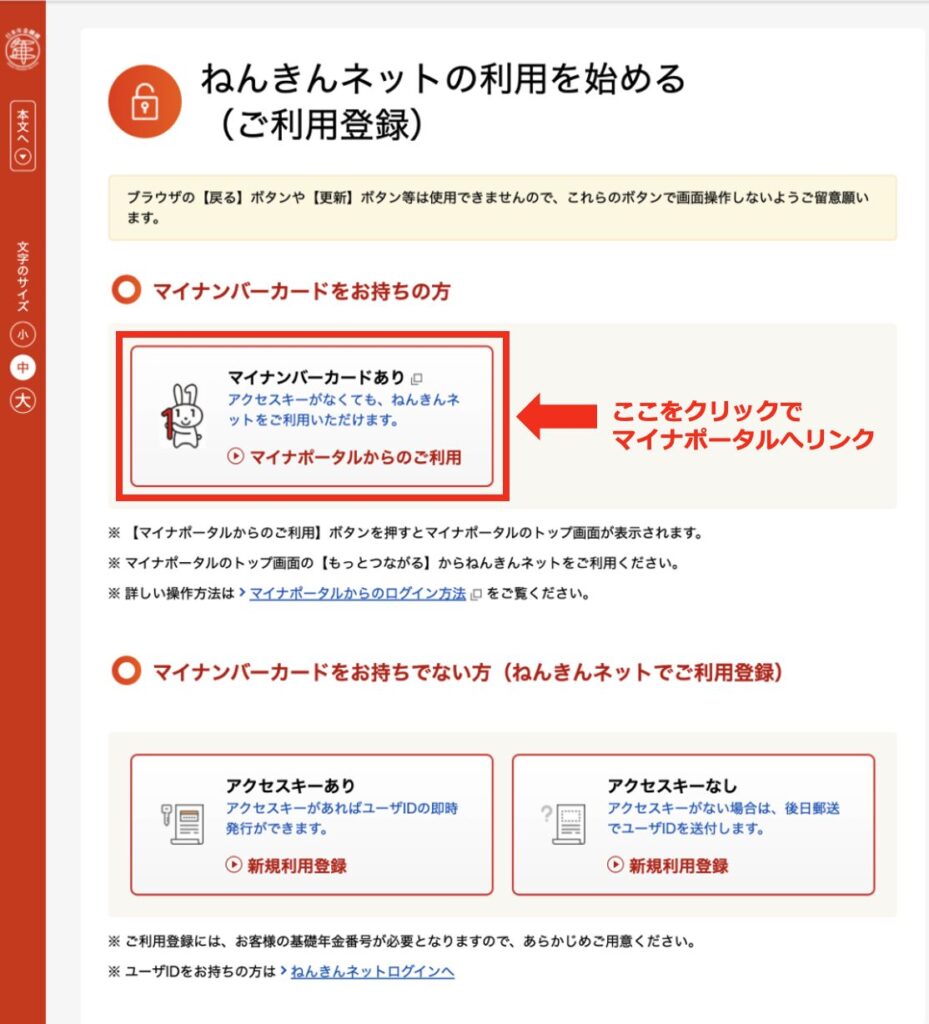

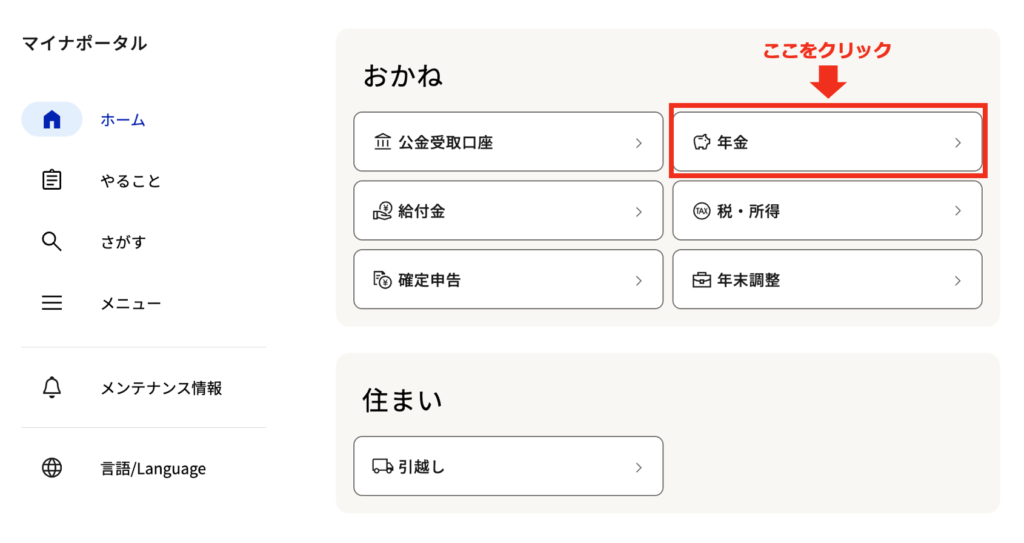

初めて利用する場合、マイナポータルにすでに登録していれば登録が簡単です。マイナポータルのトップ画面で「おかね」カテゴリ内の「年金」を選択し、「ねんきんネットとの連携」について「連携をはじめる」をクリックしましょう。

そのあと「同意確認」の画面になるので、「同意して次へ」を選択すれば利用できます。

マイナポータルに登録していない方でも、ねんきんネットのホームページから登録すれば、もちろん利用可能です。ねんきん定期便に記載されている17桁のアクセスキーを記入すれば、ねんきんネットのユーザーIDが即時発行されます。アクセスキーは有効期限が3カ月に設定されており、期限が切れたら使用できません。

アクセスキーがなかったり、期限が切れたりしていても登録は可能です。その場合は、ねんきんネットの登録画面から、「アクセスキーなし」を選択し、ユーザーIDの発行申込みをしましょう。

このとき、ユーザーIDは郵送で送られてくるので、利用を開始するまでに数日かかってしまいます。また、発行申込みには基礎年金番号(年金手帳に記載)が必要となる点には注意しましょう。

公的年金シミュレーターなら、年金の額を計算しやすい

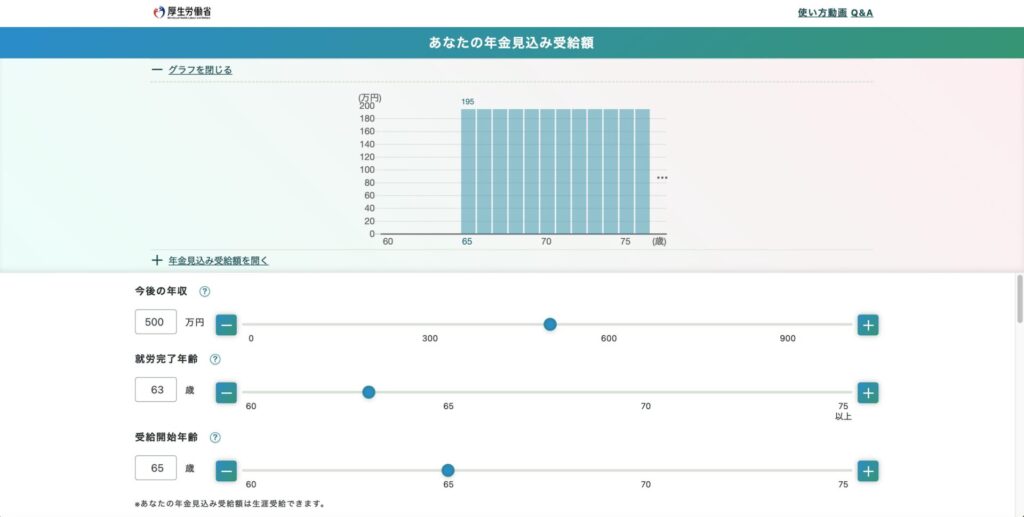

登録なしで利用できる「公的年金シミュレーター」もおすすめです。条件を入力すれば年金の見込み受給額がグラフで表示されます。

このツールの便利なところは、スライドバーを動かすことで簡単に年収や就労完了年齢を調整でき、その結果が即座にグラフに反映される点です。

ねんきんネットにも年金額を試算する機能はありますが、条件を調整したあとに「反映」するボタンをクリックしないとグラフに結果が反映されないので、シミュレーターのほうが操作が簡単です。

ねんきん定期便に記載されている二次元バーコードをスマホで読み取ると、ご自身の条件が設定された状態ですぐに試算を始められるので、とても便利です。ねんきんネットは年金事務所と同等のデータが出てくるので、情報量が多くて難しいと感じるなら、公的年金シミュレーターを利用してみるといいかもしれません。

対面で詳しく聞きたいなら年金事務所に相談

葉書やインターネット上のツールだけでなく、年金全般について相談したいという方は、年金事務所に足を運びましょう。

年金事務所は日本年金機構の事務所で、全国に設置されています。お住まいの地域にかかわらず、全国のどの事務所でも利用可能です。相談だけでなく、基礎年金番号や年金証書の再発行などもできるので、年金関連の困り事には幅広く対応してもらえます。

利用する際には、相談の予約を取ってから行くことをおすすめします。予約なしでも相談は可能ですが、混雑状況によってはその日に相談ができないかもしれないので気をつけましょう。

年金事務所は個人の年金情報についての照会においては最も正確です。ただし、「年金額をもとにどのように生活設計をするべきか」は年金事務所の方たちの専門外です。

そのようなアドバイスはファイナンシャルプランナーに求めるなど、上手く使い分ければ、適切な老後の資金計画を立てるための助けになるでしょう。

おわりに

年金の受給額は自分で計算するよりも、ねんきん定期便やねんきんネットなどを活用したほうが、簡単で正確に確認できます。まだチェックしたことがない方は、次回の誕生月に届く、ねんきん定期便を確認することから始めてみましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。