《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》というどこか冒険的にも、苦悩や嘆きにも聞こえるタイトルで描かれた1987年の大作があります。

作者のポール・ゴーギャンは前回紹介したポール・セザンヌと同じく、若い頃印象派に影響を受けつつ、独自の作風を作りだした画家です。

《我々は…》はポール・ゴーギャンの作品の中で最も有名な作品で、ポール・ゴーギャンの遺書ともいえる作品です。見れば見るほど不可解な所がある作品ですが、鑑賞者を絵の世界に引き込み、そして人生への憂いや不安、苦悩を思わせる作品です。

このコラムではポール・ゴーギャンの人生、作風への理解を深めていただけるように作品についてご紹介いたします。

1.《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》は何の絵なのか

ポール・ゴーギャンが《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》を完成させたのは、49歳のときです。

作品制作時、ケガや湿疹などで健康を損ない、娘の死や土地の売買による借金も抱えていました。そして作品を完成させた後はヒ素による自害を図ったといわれています。命は取り留めましたが、作品が当時のポール・ゴーギャンの遺書となる作品だったことは間違いないでしょう。誰かに売りたくて作った絵ではなく、後世に残していくため、もしくはポール・ゴーギャン自身が本当に描きたいものを描き切った作品のはずです。

完成後にフランスの友人に手紙を送り、右下の赤ちゃんから、左下の死を前にした老女までを描いた右から左へ読む絵であることや、自身の最高傑作であることを話しています。しかし、作品には不明な部分も多く、解釈はさまざまです。

2.ポール・ゴーギャンの画家人生

ポール・ゴーギャンの画家人生は25歳から始まります。

フランスで生まれ、商船の操舵師士や海軍への入隊を経て、株式の売買人をしていました。住んでいたパリ9区のカフェには印象派の画家が集まることも多く、ポール・ゴーギャンも絵画へ親しみ始めます。次第にギャラリーに足を運び、絵を購入し、自身も絵を描くようになりました。株取引での稼ぎは順調で、ポール・ゴーギャンは、妻と5人の子からなる家庭を築いています。

しかし、34歳の1882年に株式市場が崩壊しました。収入を取り戻すためにも家族でデンマークのコペンハーゲンへ移り、フランス製防水シートのセールスマンを始めましたが、上手くいきませんでした。一方で、妻のメテはデンマークで外交官やフランス語教師として稼ぎ手となっています。ポール・ゴーギャンは妻と残り4人の子をデンマークに残し、息子1人を連れてフランスへ戻ります。次第にフルタイムの画家業へ専念し始めました。

3.「総合主義」ゴーギャン独自の作風

フランスのパリに戻ったものの、最初は画家として活躍することは難しく、安い労働の中貧しく暮らしていきます。息子は親族の支援も得つつ、寄宿学校へと預けることになりました。そして1年を経た1885年には、ブルターニュ地方ポンタヴェンという生活費の安い小さな田舎町へ移ります。

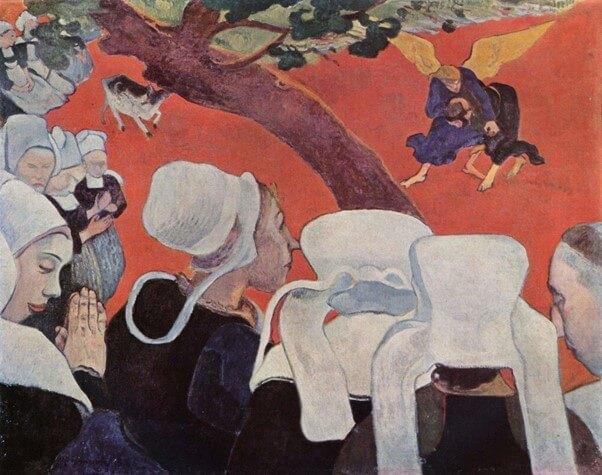

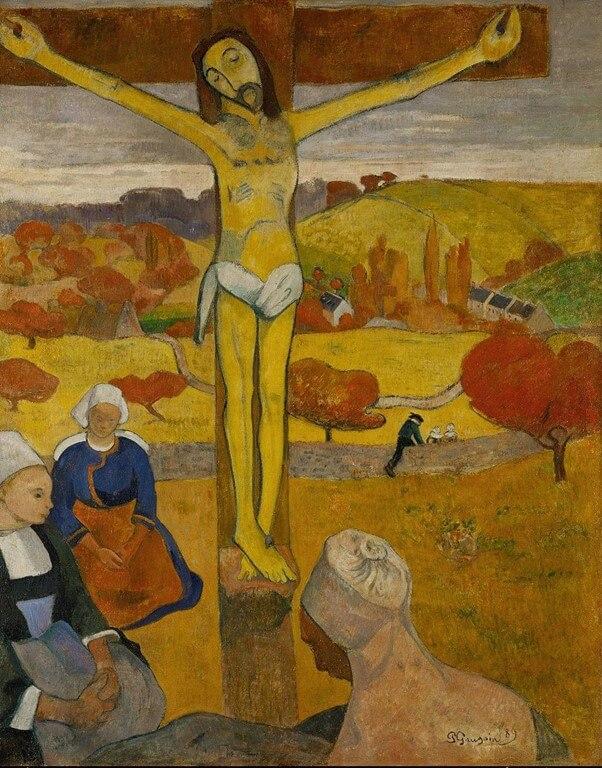

しかし、この田舎町での生活がポール・ゴーギャンの絵に大きな影響を与えます。自然や素朴な生活、民族衣装やアクセサリーの伝統、同じく移り住んでいた若い画家との交流。そうした中で「総合主義」という画風を作り上げていきます。

総合主義は名前の通り、さまざまなものが総合された絵です。日常の風景でありつつも儀礼などを描いた宗教画でもあります。平面的でありつつも輪郭線や影が描かれています。1870年代にはそれまでの宗教画や肖像画に代わり、日常を描いた「印象派」が登場してきましたが、ポール・ゴーギャンは日常の中の宗教を描き、宗教画と風景画を混ぜた人といえるでしょう。

4.「プリミティヴィスム」原始的なものへの関心

ポール・ゴーギャンはポン=タヴァンの生活を経て、中央アメリカのパナマや南米のマルティニーク島へと旅行し、原住民の生活を観察していきました。文明の発達した場所ではなく、民俗宗教が生活に残る場所へ関心を持っていきます。

画商から評価され、オークションで絵が売れ資金も集まるようになると、1892年太平洋の中心にあるタヒチ島まで訪れます。タヒチでの滞在中、そして1893年の帰国後も現地民を題材とした作品を作っていきました。

女性を描いた作品が多く、滞在中に現地民と結婚していたことを寄稿文『ノアノア』にも記していました。滞在時の様子は2017年公開の映画『ゴーギャン タヒチ、楽園への旅』にも描かれていますが、映画のタイトルの通り、タヒチ島は都市文明とは真逆の「楽園」と見えたのでしょう。

こうした非西洋的または先史以前の人々から影響を受けた芸術を「プリミティヴィスム」といいます。次世代の画家にも影響し、例えばパブロ・ピカソはアフリカ民芸を参考に取り組んでいます。多文化や文明以前の自然状態への関心が高まっていたことや、植民地政策への反対運動の意味合いと語られることもあります。しかし、非西洋への植民地国への蔑視の中で生まれたとの批判があることも事実です。

5.何かを得ては何かを失う孤独

タヒチ島からフランスに帰国後、高価で売れた作品もありましたが、画商との関係や批評家からの評判は悪く、美術界では孤立していきました。デンマークの妻とも離婚し金銭問題で揉め、そして逃げるように2度目のタヒチ滞在へと向かいます。その後6年間、タヒチ島にて過ごしました。

タヒチではアトリエを構え彫刻や絵画に取り組みますが、2年後健康状態の悪化や土地の売買による借金、そして娘が亡くなったとの知らせを受けます。その中で《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》(1897年)を仕上げました。

作品が娘の死への思いなのか、それとも集大成としての思いなのか、何かを訴えたものなのかは分かりません。ただ、作品の中ではリンゴを手に取るキリスト教的な部分もあれば、タヒチの様子もあり、混じり混ざった絵です。

ポール・ゴーギャンは幼少期にフランスに生まれたものの、2歳でペルーに移り、その後まもなく父を失い、6歳から再びフランスに戻っています。その後の人生も何かを手に入れては失い、手に入れては失い、を繰り返してきました。幼少期から旅をし続けた人生ともいえますが、逆にどこにも属することができなかったともいえます。絵の混ざりには、そんなポール・ゴーギャン自身が投影されているのかもしれません。

タヒチで過ごした後1901年にはまた場所を変え、マルキーズ諸島に移り、そして1903年に亡くなりました。

6.人は「全てが虚しいと分かるために、生きている」?

小説家吉行淳之介さんの作品に『暗室』という作品があります。話の中で、中田という中年男性が画集で《我々は…》を見て、「すべてが虚しいと分かるために、生きている」という言葉を浮かべます。これは《我々は…》が描いたものをまさに表す言葉ではないでしょうか。

《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》は人生のゴールの無さを描くかのように、見れば見るほど謎が深まっていく作品です。描かれた鳩や犬、子ども、左奥にある偶像や海、右上の日本画のような金の下地と花…等。

吉行さんの小説『暗室』も、移り変わる女性関係がさまざまなエピソードを混ぜつつ、私小説的に描かれています。ゴールがなく、まるで《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》を小説にしたかのようです。

こうした芸術は「人生とは何なのか」「自身は何者なのか」「他者とどう関わるのか」そして悩みの根源である「不安」の感情を誰しもが共有し合えると教えてくれます。孤独感や虚しさは、自身だけで抱えるものではないということでしょう。