親が遺してくれた大切な不動産だからこそ、遺産分割において、兄弟姉妹間のトラブルは後を絶ちません。

本記事では、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士が、遺産分割でよくある具体的なトラブルを想定し、その原因と解決策を提示。さらに、トラブルが難航した場合の弁護士費用の目安と依頼タイミング、トラブル予防方法までを徹底解説します。

「相続トラブル」は、遺産分割協議の“初期段階”で起きやすい

親が亡くなり、実家などの不動産を相続する場合、まず必要になるのが「遺産分割協議」です。

不動産は現金のように均等に分けられず、「誰が引き継ぐか」「どのように公平に分けるか」を巡って意見が対立するケースが少なくありません。

そのため、まずは不動産を含む遺産分割における流れを押さえておくことが大切です。一般的に、おおむね次のような手順で進みます。

■遺産分割協議から登記完了までの「標準フロー」

1.相続人の確定と財産調査

……戸籍を取り寄せて相続人を特定し、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書で対象物件を確認します。

2.遺産分割協議

……相続人全員で集まり、どのように分けるか話し合います。遺言書があれば原則それに従いますが、不動産は現物のまま分けづらいため柔軟な協議が必要です。

3.遺産分割協議書の作成

……合意内容を書面にし、全員が署名押印します。

4.相続登記の申請

……不動産を承継する相続人の名義に変更します。相続登記は、相続による取得を知った日から原則3年以内に申請が義務化されています。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料対象となります。

5.実際の引渡し・管理開始

……居住や売却など、実際の利用に移ります。

文字で解説するとシンプルですが、実際には財産調査の段階で、「預貯金が不正に流出しているのではないか」「贈与が把握できていないのではないか」などと、相続財産が適正かどうかで争いになることが少なくありません。

また、遺産分割協議の場面では、不動産の評価額について意見が食い違い、協議が難航することもしばしば。

したがって、上記フローのなかでは初期段階である「1.財産調査」や「2.遺産分割協議」の場面でトラブルが発展することが多いといえます。

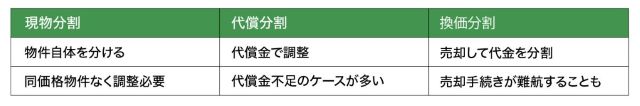

【比較表で一目瞭然】不動産相続、3つの分割方法

不動産の相続が発生した際、あらかじめ分割方法を理解しておくと、協議がスムーズになります。不動産を分けるには、主に3つの方法があります。

出所:筆者作成

1.現物分割

不動産そのものを不動産ごとに相続人が単独で取得する方法です。実家は長男が引き継ぐ、アパートは長女が引き継ぐ、などといった形が典型です。シンプルですが、他の相続人との公平性をどう担保するかが課題となります。

同じ価格帯の不動産はほぼ存在しないため、評価差を補う代償金の調整が必要になるケースが一般的です。

2.代償分割

不動産を1人が相続し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法です。たとえば、実家を長女が取得し、他の兄弟には代償金を支払うケースです。公平性を保ちやすい反面、代償金を用意できる資力が必要となります。

3.換価分割

不動産を売却し、その売却代金を分ける方法です。平等に分配できる点ではわかりやすいものの、「思い出の詰まった実家を売りたくない」といった感情面での対立が起きることもあります。

また、市場価格や売却時期によって金額が左右されるリスクもあるため、売却代金の分配基準や費用負担、最低売却価格と時期を事前に合意しておくことで、条件面のトラブルを防ぎやすくなります。

これら3つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、家族の事情や資金状況に応じて選ぶ必要があります。

具体的には、「実家に住み続けたい人はいるのか」「代償金を支払える余裕があるか」「公平性をどう確保するのか」といった観点で比較検討するとよいでしょう。

不動産相続は、協議の段階で方向性が見えないと長期化しやすく、結果として調停や裁判に発展することも少なくありません。まずは標準フローと分割方法を理解したうえで、冷静に話し合いを進めることがトラブル回避の第一歩になります。

音信不通、売却拒否…不動産相続の“あるある3大トラブル”

不動産を含む遺産分割で、最も多いのが「兄弟姉妹間の対立」です。仲の良かった家族でも、実家の扱いや評価額をめぐって意見が割れると、関係が険悪になりやすいのが現実です。ここでは、特に頻発する3大トラブルと、それぞれの解決策を整理します。

ケース1.相続人の1人が音信不通…連絡が取れない場合の「3つのステップ」

相続人が全員参加しなければ、遺産分割協議は成立しません。そのため、1人でも行方不明や連絡不能な相続人がいると、話し合い自体が進められなくなります。

もし連絡が取れない場合、下記のような手順を踏むとよいでしょう。

- 戸籍・住民票調査や親族への聞き取りで所在確認を尽くす。

- それでも不明なら、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、代わりに協議を進める。

- 長期間消息不明であれば、失踪宣告の制度を活用し、法律上相続権を消滅させる。

時間も労力はかかりますが、法的手続きを経て初めて協議を前に進めることができます。

不在者財産管理人を家庭裁判所に申立てて選任し、遺産分割協議に参加させる場合は、「権限外行為許可」が必要です。

行方不明期間が長い場合は失踪宣告を申し立てる方法もありますが、実際にはこうした手続きを取るケースはかなり稀で、基本的には弁護士など専門家の職権調査によって所在確認が完了することが多いです。

もっとも、所在調査ができているのに、連絡不通、音信不通が解消されないケースもあります。このような場合は、家庭裁判所による遺産分割審判によって強制的に解決するほかありません。

なかには、いっさい音沙汰がなかったのに、遺産分割審判後に財産が受け取れることが確定したのち、その手続きだけ協力してきたようなケースがありました。

協議に非協力的な相続人がいる場合、手続きが長期化する傾向があります。実務でもこのようなケースは少なくありません。

ケース2.「実家の価値」で意見が対立…不動産評価額で揉めたとき

不動産は株式や預金と違い、「客観的な価格」が1つに定まりません。兄は「6,000万円だ」と主張し、妹は「いや、9,000万円はある」と譲らない……このような争いは典型例です。

こうした場合は、下記のように対処するとよいでしょう。

- 市区町村が発行する固定資産税評価額や路線価などをベースに比較する。

- 不動産会社の査定書を利用して協議する

- 納得が得られないときは、不動産鑑定士の評価書を取得し、第三者の専門的見解を指標にする。

- それでも折り合えない場合、家庭裁判所の調停に持ち込み、調停委員を交えて妥当な評価を探る。

感情的な押し合いでは解決しにくいため、「専門家の客観的数値」を用いるのがポイントです。

遺産分割協議の場面では、「時価」で不動産を評価するという決まりで、この時価が一義的に決まらないために、争いに発展しやすくなっています。

地域や条件により異なりますが、「不動産会社の査定書を参考にする」あるいは「路線価に1.25を掛けた金額を目安とする」といった方法が、評価の基準として比較的よく用いられています。

ただし、借地物件であるかどうか、建物が老朽化しているか、借家なのか更地なのかなど諸条件によって大きく評価が変わるため、不動産の評価は難しいのが実情です。

実務的には、家庭裁判所の調停内で協議を用いて双方譲歩しながら決めていくことが多いですが、どうしても折り合わなければ、最終的には家庭裁判所の不動産鑑定で評価額を決めざるを得ない場合もあります。

ケース3.誰も住まない、売るのも反対…「共有」を避けたいときの“最終手段”

実家に誰も住まないのに「売却には反対」という相続人がいると、結論が出ずに共有状態になることがあります。

しかし、共有名義の不動産は、将来さらなるトラブルの温床になりかねません。修繕や管理方針を決めるのに名義人全員の合意が必要となり、売却や賃貸として活用する際にも手続きが複雑になるからです。

共有を避けたい場合は、まず「代償分割」の提案が現実的でしょう。特定の相続人が取得し、他の相続人には金銭で精算する形です。

それも難しい場合、最終手段として遺産分割調停や審判に持ち込むことになります。共有状態では事件が解決しないので、裁判所(家庭裁判所)は事案に応じて「代償金分割」や「換価分割」を選択することがあります。

このように、遺産分割の現場では典型的なトラブルがいくつも存在します。しかし、それぞれに解決のための手段や制度が用意されています。

大切なのは「感情論の押し付け合いで袋小路に入らないこと」。専門家や裁判所の仕組みを上手に活用しながら、現実的な解決策を選んでいくことが、家族関係をこれ以上悪化させないためのカギとなります。

転ばぬ先の杖…専門家の力を借りるべき「ベストなタイミング」

不動産を含む相続で協議が長引いたり、感情的な対立が深まったりすると、自力での解決が難しくなります。そのようなときに頼りになるのが弁護士です。

しかし、弁護士に依頼するタイミングや費用の目安がわからず、相談をためらってしまう方も少なくありません。ここでは依頼の基準と予防策を整理しておきましょう。

弁護士への依頼を検討すべき「タイミング」と「費用の目安」

「もう少し自分たちで話し合えるのでは」と粘り続けるうちに、関係がこじれて取り返しがつかなくなることは珍しくありません。特に以下のような状況になったら、早めに専門家を頼ることを検討すべきです。

- 相続人の一部が協議に参加しない/拒否している

- 不動産評価額や分割方法で激しく対立している

- すでに口論が絶えず、家族関係が悪化している

- 調停や裁判を見据える必要がある

弁護士は、主張の整理だけでなく「法的にどのような結論に至る可能性があるか」という見通しを提示できます。早期に関与することで「話がこじれる前に解決の道筋をつけられる」ケースも多いです。

実際にかかる費用は事務所ごとに異なりますが、一般的な目安は下記のとおりです。

■弁護士費用の目安

- 相談料:1時間1万円程度

- 着手金:調停や訴訟に入る場合、数十万円程度

- 報酬金:成果に応じて発生し、取得できた遺産の価額の数%(例:10〜15%)

どうしても弁護士が関与するようなケースは定型化しづらく、HPなどに掲載している金額もあくまで“目安”として、個別具体的な事案に応じた見積もりをもらうほかないと思います。

弁護士会で利用される基準に応じて「〇%」という表示を利用していても、どの財産にどういう理由で割合報酬を算定するかは各事務所によりまちまちです。

また、弁護士費用は料金体系が事務所ごとに異なり、事案の内容や地域によっても差があります。わかりにくい点があれば、「他にかかる費用はありますか?」「この場合どの程度になりますか?」といった形で、事前に確認しておきましょう。

親が元気なうちに確認すべき「5つのチェックポイント」

実際の紛争を避けるには、「親が元気なうちに準備をしておくこと」が最も効果的です。以下の5つのチェックポイントを意識してみてください。

1.遺言書の作成

……誰が不動産を引き継ぐのか明確にしておきましょう。公正証書遺言なら安心度が高いです。

2.不動産の評価方法を決めておく

……固定資産税評価額や不動産鑑定士評価など、指標を共有しましょう。

3.代償金の見込みを話し合う

……不動産を単独相続する場合に備えて、金銭での調整可能性を検討するとよいでしょう。

4.連絡体制を整える

……相続人同士で疎遠にならないよう、連絡手段や緊急時の窓口を確認しておきましょう。

5.共有を避ける合意をとる

……将来のトラブルを防ぐため、「共有名義はしない」ルールを家族で認識しておくとよいでしょう。

文章にすると上記のように整理できますが、基本的には将来起こることについて親や兄弟姉妹としっかりコミュニケーションを取っておく、ということに尽きます。

不動産の評価や代償金の見込みについては、生々しく感じられるかもしれません。しかし、最も重要なのは、代償金に充てられる資金を確保できるかという「遺す側の準備」です。

預貯金や保険金、不動産などをどのような構成で残すか――相続財産のポートフォリオを意識した設計が欠かせません。

特に不動産が財産割合の大半を占める場合、金銭が不足しており代償金が準備できず、トラブルになることが多いです。不動産と金融資産の割合を、遺産分割しやすいように調整しておくことが重要です。

相続トラブルはどの家庭にも起こり得る身近な問題です。基本の流れと法的対処法を押さえ、感情的な対立を防ぐ備えをしておきましょう。専門家の早期関与が、家族関係を守る最善の道です。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。